Vincent Tchorski ~ Trasenlai Lazones ~ 2020

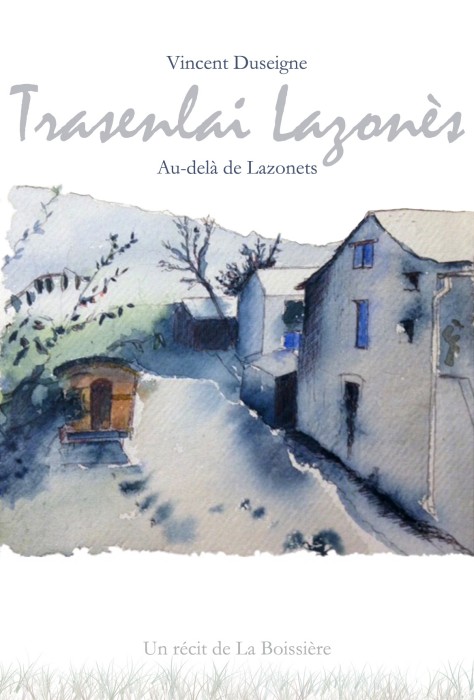

Trasenlai Lazonès

(Au-delà de Lazonets)

Un récit de La Boissière

Cet ouvrage est dédié à Dana Hilliot, à Vivre ici, à Iris de la Loupette, à Émy ; à nos parcours communs en quelque sorte. Comment aurait-ce pu être autrement ?

1

Prendre la route

Je suis arrivé à La Boissière.

Ce matin, d'épaisses nappes de brouillard noyaient les contreforts de la Haute-Loire ; dans une descente aussi abrupte qu'imprévue, le paysage rural s'est découvert d'un seul coup, c'était joli. De la sorte, j'ai attaqué la longue rampe descendante de Mayres, à 10%, tout doucement et sans problème à vrai dire. La fatigue magnifiée, tirée par l'exaltation, s'estompe en de courtes nuées insignifiantes. Aubenas fort chargée mais sans plus de soucis, à partir de Lablachère, j'ai monté la rampe à mon rythme, puis redescendu vers Thines très lentement : un compte-rendu de route, basique, plat, méthodique, guide Michelin insipide si possible.

Pause. Je désattelle Raymonde Deux, ma roulotte traditionnelle, sur le parking de Thines. Je pars évaluer toutes les largeurs de voirie jusque La Boissière. Ca ne provoque pas l'ombre d'un souci d'après les mesures. Je réattelle puis démarre. J'ai peur.

Très stressé, ce notamment par le manque d'espace inhérent à cette vallée encaissée et sauvage, un demi-tour adroit sur le parking de Thines, puis un second demi-tour salvateur sur le fameux tournant vers Tastevins, me permettent le cheminement ; ça fait plaisir. Je n'y croyais même pas. Sympathique imprévu. Comme quoi il ne fallait pas en perdre le sommeil depuis des mois.

C'est très-très-très étroit. Je dois régulièrement procéder à de l'élagage sommaire. Au-dessus du Pialet et vers le hameau nommé Vallée, c'est limite avec un rocher, mais ça passe. A Lazonès point dur de même, ça continue d'être positif. Ambiance première vitesse, cinq km heure maximum. Pas un chat, c'est bien.

Tout au bout et après les kilomètres de l'impasse étroite, j'arrive aux deux ponts, dont le premier est en angle droit, formant une baïonnette.

Ca ne passe pas.

Je me retrouve dans une situation extrême. J'avais mesuré que j'avais 2,5 cm d'espace disponible de chaque côté de la roulotte, mais c'était négliger ma longueur de convoi, ce faisant qu'un rocher m'empêche de me placer suffisamment dans l'axe. S'ensuivent quarante minutes de manœuvres dans un stress intense. Je n'ai à vrai dire aucune capacité à tout redescendre en marche arrière. Réellement : aucune.

Manœuvre désespérée. Je colle à gauche le mur du pont. Je ne peux même plus ouvrir les portes pour contrôler l'espace, je passe jusqu'au coffre dans la voiture en grimpant dessus les sièges, contorsions, quinze fois, avancée centimètre par centimètre. Prier, ne pas craquer.

Ca passe finalement à 2 millimètres, encore en est-il finalement

que je n'en sais rien.

Je n'arrive même pas à réaliser que c'est vrai.

Je suis en bas de chez Marité, remerciant le ciel et les oiseaux, le

souffle court, le coffre écrasé de stress.

J'attaque la pente de La Boissière. C'est dur, ça monte, c'est

très-très-très lourd. Il reste 100 mètres et le

défi s'achève.

Dans le dernier lacet précédant la Boissière, très étroit, la manœuvre m'oblige à mordre dans la terre. Je dérape, perd l'angle, dégringole en biais sur cinquante centimètres, à une distance proche du ravin, faramineuse, écrasante. Je mets tous les freins des véhicules à l'arrêt. Le moindre dérapage supplémentaire me plongerait dans les crevasses.

Je vais chercher les voisins et leur annonce que je suis en détresse.

Je vide toute la voiture pour gagner du poids. Au bout de quarante minutes, la température moteur étant redevenue correcte, ils descendent un vieux fourgon et me tractent avec une sangle, tout en même temps je tracte aussi. Ca a grondé sévèrement et... me voilà dans la cour de la ferme.

Les jambes tremblantes.

En y repensant, de nombreux mois plus tard - le recul aidant - l'épreuve

d'une vie ; arriver à La Boissière comme ça, des mots brefs,

saccadés, maladroits, un texte inchangé, recopié ici télégraphique,

presque ampoulé, le récit envoyé aux amis, des mots bouffés

de stress, arriver, peut-être en pleurer, non même pas, être

longuement ébranlé oui. Certainement, aujourd'hui encore.

N'importe qui de raisonnable aurait dit que ça ne montait pas.

Personne du hameau ne comprend comment j'ai pu passer.

Moi non plus.

Vivre ici a débuté comme ça.

Vivre ici était un partir d'ailleurs, La Boissière n'est autre qu'un refuge, désormais ouvert à autrui comme un ineffable présent, une vocation aussi indispensable qu'inconditionnelle. J'ai vécu de longues années au sein d'un emploi maltraitant. C'est probablement le sort de beaucoup de monde désormais, j'entends cette souffrance dans d'innombrables témoignages. Chaque jour qui passe dirige lentement notre société vers un comportement odieux, individualiste, déshumanisé, dénué d'altruisme et déconnecté de la réalité. Rien qu'une telle énumération est un coup de massue de plusieurs tonnes ; pour les gens normaux probablement non, mais pour une personne sensible c'est lourd à porter. C'est toxique même.

Après un parcours de cinq mois de recherches, j'ai opté pour une roulotte. La belle naquit en Ariège. Elle s'appelle Raymonde, enfin après boire et déboires, Raymonde Deux.

Un peu comme tous les collapso, j'ai lu Pablo Servigne, écouté Anthony Brault, bu les paroles de Cyril Dion sur la revue Next. Oui il est très tard, oui il sera difficile de contredire quelqu'un qui affirmera qu'il est trop tard. En attendant les médias se concentrent sur le fait que Greta Thunberg est Asperger. Que peut-on en avoir à secouer si tant est que ses paroles sont justes ? Le décalage devient de plus en plus difficile à soutenir, des fois on a l'impression que c'est un fossé et ça invite à se décourager. C'est dur, mais il ne le faut pas abandonner.

En cet instant clé, j'avais tout sous la main pour effectuer librement le choix du nomadisme, envisager d'ériger un petit potager, quitter mon mode de vie égoïste et destructeur de ressources, aider autrui sans contrepartie, sans position de sauveur ; juste être humain. C'était le moment. Même à ce jour, ça reste dur, ça fait peur, mais c'est maintenant : un présent abordable et limpide. Ça rend heureux en fait. Ça fait comme si le sang de la vie se vidait de ses toxines. Il m'est dit : tu es en difficultés, occupes-toi de toi-même. Soit, oui, mais si je m'occupe de toi, je m'occupe de moi, parce que je suis radieux que tu sois heureux.

Il reste de tout cela le ressenti - presque un gâchis - qu'on est vide de sens quand on n'est pas à sa place. Louvain-la-Neuve a été et reste d'ailleurs une ville entraînante. Ville utopique, c'est un lieu un peu décalé même s'il reste bourré de contradictions. C'est avec regret que je mets les voiles. En même temps, je crois que le travail salarié a fait beaucoup de mal et en ce lieu, ma place n'était plus.

Au fil de journées de plus en plus surchargées, déménagement, alléger, ne presque plus rien posséder, je cherche une vie, je prends peur, logiquement, invariablement même.

Au gré d'une errance sur un site d'informations mainstream, ça se termine désormais quasiment systématiquement par un commentaire dépité, puis l'extinction sans consulter le moindre papier. Cela devient aberrant à force de constater le décalage qu'il peut exister entre leur verbiage semi-publicitaire semi-propagandiste (voyez l'effort prodigué dans la modération des propos) et la vie que l'on mène. On ne se trouve carrément plus sur la même longueur d'onde ou est-ce une dystopie ? : ils sont en 5G, on est en légumineuses ?

Même constat désenchanté sur l'aspect global d'internet. C'est l'inondation et elle n'est pas forcément jolie à chaque coin de rue. Entre les GAFA, les commerçants de chaînes, les faux-trucs vides d'hameçonnage, les milliers et milliers de sites d'auto-entrepreneurs, les youtube monétisés de super-bons-conseils-creux, absolument tous veulent ton argent ou tes données personnelles. Quelle ne fut pas la surprise lors de deux malheureux jours de panne d'adblock ; purée, mais internet c'est ça en vrai ? La submersion de popup vendeuses abonnez-vous-promo (tous ou presque) : il reste plus que 22 heures (SFR), voire même 120 personnes consultent cette annonce maintenant (airbnb, booking). Booking étant probablement un des pires exemples d'ubérisation de la société, le site se faisant passer pour un très gentil outil de mise en relation, basé sur le social et la confiance. Du genre Blablacar ou Couchsurfing, même tromperie et guère mieux, mais passons.

Internet provoque à force l'émergence d'un sentiment déprimant. Absolument tout est déjà fait ou tout se voit maculé de commercialisation, de surcroît potentiellement trompeuse. Il suffit de se coller quelques minutes sur instagram ou sur google images. Cherchez Trolltunga. Internet vous répondra assez prioritairement les sites de masse-tourisme : tripadvisor, allibert-trekking, earthtrekkers, 518 évaluations positives, etc etc ; les volumes payants de banques d'images : 123RF, istockphotos, depositphotos, shutterstock, dreamstime, fotolia, et j'en passe. Insta propose 127.946 photos à peu près identiques (véridique), du violent tourisme de masse au bout du caillou surfréquenté. C'en est à tel point qu'un site spécialisé en répétitions regroupe les photos de masse, toutes identiques, afin de dénoncer la dérive. Un autre site dévoile dans la même veine les instafake (you didn't sleep here). Le tourisme de masse défonce, l'impressionnante liste fait mal de véracité. Nous sommes responsables.

Face à cette déferlante, on se sent diminué. Quoi que l'on fasse, la diction sur internet ne comporte plus d'intérêt et se retrouve forcément plongée dans une nuée de conséquences négatives : stockage-données en salle serveurs, action pesante sur l'environnement, les autres font forcément mieux, c'est nécessairement déjà fait, voire même passons au pire : ce qui n'est pas encore fait va soit obtenir un succès relativement proche du néant (le plus courant), soit provoquer ce qu'on appelle un " overtourism ". Allez pour les cas les plus généreux, la production sera reprise dans un faux-ami & bon-ennemi, le miteux Pinterest.

Au beau milieu de cette jungle abjecte se débattent des milliers de micro-entrepreneurs, qui essaient de lancer leur affaire avec une faible illusion de profits, mais aussi et surtout une réalité crue, celle que le milieu du travail devient vraiment difficile. Beaucoup essaient de s'en sortir comme ça, les déchets nauséabonds du milieu étant les influenceurs. En bref sur internet ils ont tout marchandisé. Ils ont même réussi à rendre marchand l'amour.

Ces propos sont peu encourageants. Pourtant dans ce flot mercantile dégueulasse, il se cache des îlots. Ils sont étroits mais bel et bien existants. C'est le plus décrié des réseaux sociaux - le plus immonde en soi - qui se voit légèrement dévié : l'hideuse hydre à face de bouc. La conception des groupes privés a permis l'émergence de véritables communautés, sans chasse à l'égo démesuré puisque de toute façon c'est privé. Là-dessus, un bon adblock ABP, cumulé à un bon ublock origin, cumulé à un bon ghostery, cumulé à un bon privacy badger, et voilà facebook réduit à une purée rampante.

C'est au gré des forums de transition 2030 que je suis arrivé au nomadisme écologique (je déteste écologique parce que ça ramène aux politiques, quelle horreur, parlons plutôt de mésologique : la relation des êtres vivants avec leur environnement). Que tous ces anonymes soient remerciés pour l'aide spontanée qu'ils prodiguent, car internet en venait à faire désespérer. Que cela sorte de facebook est franchement ubuesque et une douce revanche.

En cela, tout n'est pas à jeter aux orties, très loin de là. Ce qui est fait est fait, ce qui a été fait le méritait. Reste qu'il faut évoluer. En errance ensoleillée dans Louvain-la-Neuve, je voyais une publicité de magazine féminin (le papier qui sous-entend superficiel, commercial, psychologie, bref on se comprend), dont la couverture aurait pu être celle de cent mille autres identiques ; c'est toujours effrayant de voir cette masse disparate de magazines dans les librairies : qui lit ça ? Des milliers de papiers au rebut ? On s'en douterait quasiment quelque part, sans même plus d'étonnement tant on touche les confins de la déglingue. La couverture titrait " renaître ".

Comme évoqué précédemment, j'ai refusé le geste de l'itinérance et de la ferme d'être celui d'une crise, ni d'une renaissance. A la place de renaître, j'ai lu " se réveiller " et j'ai trouvé ça beau.

La transition appelle à quitter et je suis très nostalgique de Louvain-la-Neuve. Pas que d'ailleurs, nostalgique des années Belgique. Ce n'est pas à jeter, ce qui justifie pleinement l'absence de crise ; c'est donc construire une autre chose. L'espérance est une conviction. C'est cette croyance - qui fut souvent un peu juste - qui a désormais basculé de l'autre côté. Que l'on regarde en arrière ou en avant, ça reste gracieux, et c'est ça qui est important.

Je prends le chemin de La Boissière, je tracte Raymonde Deux. Vous vous inquiétez pour moi. L'inconnue est gigantesque. Renversons ces paroles, c'est moi qui m'inquiète pour vous.

Parce que vous resterez soumis au travail salarié, une gangrène qui ravage l'existence de certains, selon le plus ou moins de malchance que l'on arrive à éviter (voyez que je ne parle même plus de chance, c'est un peu odieux car nombreux sont ceux qui rêveraient d'avoir un emploi. La souffrance endurée dans le travail salarié m'a fait atteindre un point de non retour). Parce que de manière indifférenciée, vous serez soumis à la politique, à l'administration, aux banques, à la proximité des pesticides épandus insidieusement sur les champs alentours, aux produits manufacturés, au déluge d'ondes électromagnétiques, à l'inhumanité, aux milieux urbains provoquant la grande déglingue et la violence, à la manipulation médiatique se généralisant à vitesse effrayante, promouvant désormais sans pudeur la dictature capitaliste. Oui j'ai peur pour vous.

Vous dites que je suis courageux d'avoir choisi cette vie. Renversons ces paroles. Ce n'est pas courageux, c'est lâche, parce que c'est une fuite, peu grand chose d'autre que ça : baisser les bras, ne pas ouvertement combattre.

L'inquiétude est une ombre. Elle ne va rien changer si ce n'est assombrir un tableau, ce dont personne n'a besoin ; ça empêche de voir la fin du tunnel, voire même de remarquer que le tunnel est agréable en fin de compte.

Le mode de vie adopté provoque une pauvreté à multiples facettes. Une pauvreté matérielle surtout et sur tout. C'est un peu comme quand on était en bivouac minier - un peu amélioré malgré tout - mais certes beaucoup de choses manquent au quotidien. Quelque part tant mieux, c'est un retour à l'essentiel : chaque objet a sa valeur. Ce sera aussi et sans ambages une pauvreté intellectuelle. Plus de sortie chaque week-end, plus de voyage long-courrier, plus de compte-rendu de dingue. C'est indéniablement un deuil, soit, mais tout doit mourir pour laisser place à autre chose : l'hiver meurt pour laisser place au printemps ; d'ailleurs la symbolique n'est-elle pas de bruler le bonhomme hiver ?

Hormis de s'éloigner de la dérive de la société,

qui remplit d'effroi un nombre croissant de personnes, le deuil est de quitter

en partie la vie qu'on avait ensemble. Ça, honnêtement, c'est très

dur.

Ce qui fait tenir dans cette tempête, c'est la solidarité. On peut

résister (comme on peut) à l'aliénation de notre société,

n'est-ce pas ce que nous essayons tous un peu de faire ? Il reste ces subterfuges,

loin d'être parfaits, tout du moins c'est déjà ça.

Cependant l'absence d'humanité c'est mortifère. Combien ça

rend heureux de donner, de recevoir, de remercier ? Sans rien attendre, sans

rapport de domination, sans sécurité affective : non rien, juste

comme ça, sans compulsion, parce que c'est bien à ce moment-là,

parce que c'est bienveillant, parce que c'est nécessaire.

Ne nous inquiétons pas et puisons dans la vie tout ce qu'elle peut nous offrir, tout ce que nous pouvons rendre à autrui, ainsi que les moments précieux que nous construisons ensemble.

Car si ce changement permet de reconstruire une (assez large) fraction de la vie qui était toxique - c'est tout de même né de là - il s'avère aussi qu'il s'agit d'entrer en désobéissance fertile.

Reprenant un commentaire de " Nikopol ", un anonyme sur un espace de défense intellectuel, celui-ci évoque : Le problème reste toujours de trouver les modes d'actions qui auront une chance d'aboutir à quelque chose, ces modes d'action qui peuvent nous faire avancer d'un petit pas à chaque fois. Agir d'accord, mais comment agir ? Brandir des banderoles en respirant des lacrymo ? Hurler des slogans sous les coups de matraque ? Jeter des pavés et se manger une balle en caoutchouc ? Marcher de Bastille à Nation encadré par des syndicats ? Occuper des ronds-points et emmerder les autres ? Tout cela ça sert à quoi en fin de compte ? Le système poursuit sa route et ne dévie même pas.

La désobéissance civile n'étant plus suffisante, à défaut de preuve du contraire, il faut pousser plus loin. Une des voies, la désobéissance fertile, décrite par Jonathan Attias : créer de nouvelles sociétés qui ont comme objectif absolu de vivre au plus près de la Nature pour en régénérer la Vie, et ce quoi qu'en dise les lois existantes.

Dès lors Raymonde ma belle ne constitue pas l'itinérance d'une vie identique exportée sur des roues ni une pseudo crise d'adolescence de la quarantaine. C'est, même si c'est minime, couper les vivres autant que faire ce peut aux dangereux psychopathes qui nous gouvernent. L'on pense en ces mots bien sûr, aux révoltes du moment, ou des quelconques moments d'ailleurs. Mais, il est facile de vous assurer au vu de la position stratégique que j'ai eu la chance d'occuper durant 12 ans, que le pouvoir local est fortement empreint de sociopathie. Si l'on prend la définition de base : trouble mental caractérisé par une indifférence vis-à-vis d'autrui. Ca fait peur, c'est avéré et c'est sincèrement anormal, si ce n'est inacceptable.

Leur couper les vivres signifie les empêcher d'exister de cette façon, car plus aucun espoir ne peut naître d'eux : ne plus se soumettre à l'impôt essentiellement, c'est un défi de taille. Autant qu'on y arrive, dehors l'impôt sur le revenu, le foncier, la taxe d'habitation, la TVA, les ordures ménagères, et j'en passe. Que cela inclut ? Vivre sans argent, donc sans consommation de produits manufacturés, sans production de déchets non compostables, sans salaire, en autonomie, en partage, en échange, en don, sans avion, sans autoroutes, un compte en banque quasiment vide, un logement petit, essentiel, partagé. C'est un chemin énorme.

S'ajoute ne plus voter. La confiance est totalement rompue. On ne peut rien attendre de ceux qui nous ont délibérément foutu dans la merde. Au vu de ces aspects, commençant à se répandre comme une trainée de poudre, " ils " feront tout ce qu'ils peuvent pour vous en empêcher. Leur première arme est la loi ubuesque. Leur seconde arme, éventuellement encore pire, est la falsification, c'est-à-dire le monstre au regard de doux : greenwashing, mensonges écolos, verdissement marketing, bêtise par automatisme, inertie administrative.

Raymonde est frappée de TVA lors de son achat, je paierai une taxe de roulage ainsi que du carburant, je ferai un mois ou deux de travaux dégradants afin de payer les quelques charges, ce livre est hébergé sur internet. Autant le dire dès le départ, la démarche n'est pas pure. Ça va être très dur. Qui le contredira ? Mais bref, chaque ressource qui leur sera enlevée sera déjà, même dérisoire, cela qu'ils ne pourront exploiter. Ça donne un sens à la vie - essayer, voire peut-être réussir d'approcher cette visée - et en tout cas un objectif très féroce qui permet de moins souffrir face aux dérives angoissantes de la société.

Nous ne sommes pas en démocratie. Dès lors le but est aussi de construire du lien social, aider et donner. Personne n'est réellement sauveur de l'autre, mais qu'à cela ne tienne, cela ne permet pas d'effacer la solidarité. Des moments très importants de mon existence ont été jalonnés par la solidarité des autres ; ce qu'ils m'ont donné sans compter. L'émotion n'est pas absente d'y repenser encore aujourd'hui.

L'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir dit Bernard Werber.

Profondément éprouvé, stressé, mais plein d'entrain,

il fut un jour où enfin, je pris la route vers La Boissière. Demi-esquisse

d'une vie sans domicile. Voilà l'histoire, le petit pont, les millimètres.

Maintenon juste avant mon départ avec la roulotte, ville médiocre,

au bord d'une rivière, je mords dans mes inquiétudes, je pense

à mes pauvres collègues torturés, je songe à la

société ; sommes-nous relativement nombreux à être

numéro un sur les croquis d'Arthur Keller, totalement inconscients de

l'effondrement socio-économique anthropique ? Ici en cette grisâtre

ville de lointaine banlieue voire même cité dortoir, la réponse

est oui. Ça va être choquant. Quelle sera l'inquiétude lorsque

les situations globales vont se dégrader vers une courbe descendante

difficile à maîtriser ?

Étant largement numéro quatre depuis des lustres, conscient et proactif, je vois les flots lents de la rivière : et si nous inventions le numéro cinq ? Se mettre volontairement tout en bas afin de reconstruire les fondations ? Irréaliste, utopique ? Certes qui pourrait en dire le contraire ? Il n'y a guère de réponse et plus que des questions tant on se sent démuni face à l'immobilisme sociétal.

Certains estiment que je me suis fait embrigader dans une secte, notamment et surtout sur les questions d'un effondrement imminent de la structure économique de la société thermo-industrielle. Puissent-ils avoir raison, car la chute sera douloureuse ; si elle peut s'avérer moins brusque, ça ne serait pas un mal. Quelque part désormais, ce qui (me) compte est d'œuvrer pour un monde meilleur, sans prosélytisme : chacun fait ce qu'il peut. Je ne parle même plus de ce qu'il veut. Imaginez-vous des gens plongés dans le travail salarié ne compensant pas par une intense vie de loisirs ? Impossible. C'est assez directement dépressif et dénué de sens.

Dès lors, j'ai réfléchi - gambergé en errance obscure, quelquefois sombre de mélancolie, je me suis désorienté - dans une immensité de possibles. Comment donner un sens à La Boissière, comment être soi-même une vie meilleure ? Sans être présomptueux pour un sou (petit problème de confiance en soi), j'ai établi mon existence future dans cet espace de possibles en trois grands axes et en fin de compte, un peu tout est destiné ouvertement à y figurer.

Premier axe : l'autonomie alimentaire. Faire de la nourriture, ce n'est pas facile. Le projet consiste à cultiver paisiblement, au gré des saisons, et dès lors se séparer de la nourriture manufacturée. Le chocolat, le café et le riz figurent parmi les plus mauvais aliments en matière d'empreinte écologique. En somme c'est compliqué.

Ça semble à ce point hors de portée.

Deuxième axe : régénérer. Désormais, je calcule les grosses dépenses carbone. A chaque dépense, je me suis imposé de compenser. En quelque sorte, imposer n'est pas le bon mot : c'est plutôt le marqueur d'un souhait vif. En résumé vu de loin, ça signifie que si je fais un trajet de 40 kilogrammes Co2, je vais planter un équivalent permettant de régénérer.

Avant tout, je songe à planter du fruitier sur de nombreuses terres en déshérence, afin que tout un chacun puisse en profiter plus tard. C'est niais, mais en résumé cela ouvre un état d'esprit : apprendre, agir, quand bien même ça implique une certaine forme de désobéissance civile.

Troisième axe : aider. Outrepassant que l'effondrement sociétal sera graduel ou brusque, puissant ou étagé en mille millier de petites destructions locales - qui saurait le dire sans charlatanisme, il faut et faudra du monde pour aider. Sans détour l'axe le plus important pour moi, bien qu'absolument indissociable des autres.

C'est aussi parce que la solidarité locale s'est plus ou moins éteinte. Bienveillance gratuite, ça fait tant de bien. Aider les vieux, aider les gens qui seront perdus, dans le besoin. Les survivalistes prévoient un Mad Max Trois. Pourquoi pas... Mais ce n'est pas en cela que je veux œuvrer.

Les routes du cœur sont longues. C'est en ces matins frisquets, peu après Maintenon, ici au bord de l'Yonne à présent, que je sais intimement que je n'appartiens plus à avant ; ce désormais éloigné monde du travail n'existe plus : il me parait désuet et repoussant. Les ponts sont coupés. Non pas une vengeance, inutile et stérile, mais le juste retour des choses qui s'écrit entre les lignes ici à Pont-sur-Yonne. Les comportements odieux, malsains et répétés, ont généré une énorme prise de distance. En réalité ces paysages ont toujours été ce que j'aime du fond du cœur. La seule nuance est qu'auparavant ils étaient une brève échappée pour survivre, désormais ils sont la vie. L'existence d'avant est totalement déconstruite. La reconstruction est longue, petite brique par petite brique. Elle avance, comme une longue série évoquant presque moqueusement l'épisode 1325 des feux de l'amour ou de la croisière s'amuse. Soit, c'est tout sauf de l'immobilisme. En fait c'est déjà bien.

Au sein de ce parcours, philosophique peut-être, qui saurait-le dire, puis ce jour de montée à La Boissière - le pont, le lacet - j'ai reçu de plein fouet un véritable miracle du quotidien. Les voisins m'ont tiré d'une situation périlleuse. Eux aussi, parmi d'autres, permettent d'avoir la conviction que ça valait le coup de faire ce choix initialement difficile, déconstruire une vie aisée mais malsaine en vue d'un espéré-meilleur plus respectueux, plus humain. Sans héroïsme aucun, nous sommes désormais nombreux à porter ces choix.

Là-haut désormais, ce domicile permet de diminuer drastiquement la consommation de carburant (divisé par 20 aux premières estimations), et de commencer à vivre avec moins d'argent.

Au 21 décembre, le soleil passera parait-il derrière la cime de l'Everest de Thines à 13h45. Comme le dit Madeleine, faudrait la dynamiter cette montagne ! Solution simple ma foi ! A Mayres, les monts ont pris leurs atours d'automne, c'est beau à tomber. C'est ceci la vie désirée. Même si c'est dur, même si c'est long dans son évolution, c'est ça qui emplit le cœur d'une lumière surpassant tout hiver.

Dans l'attente de posséder la ferme, presque longue comme la salle d'un médecin durant une épidémie de grippe, la vie en roulotte permet d'épouser la nature, s'adapter, écrire ce récit durant la pluie. Pas de frigo, pas de douche hormis la rivière, et pourtant le quotidien fonctionne. Mes voisins ont abandonné leur repas pour me sortir de la détresse ; j'ai tiré des nouveaux voisins-voyageurs des embarras ; à l'aube des oiseaux se sont battus sur le toit de la roulotte ; dans la nuit, Émy, une chienne trempée est venue chercher abri. Quoi d'autre à dire que c'est beau comme un refuge, cette Ardèche rude que l'on se surprend à aimer de plus en plus.

Cet apaisement, cette sérénité, cette rassurance, cet espoir de plus en plus fou, c'est le plus grand cadeau que je peux offrir à ces dizaines de personnes qui m'ont protégé ces derniers mois ; c'est aussi tout ce que je dois rendre à la vie (d'aucuns diront que ce n'est pas nécessaire), et pourtant c'est ça qui fait plaisir : offrir, partager, consolider. Quelque part, outre solidifier les fondations de ce désir, c'est ce qu'il reste à construire, le bonheur est dans ce pré.

Inévitablement ça s'est dégradé. C'était prévisible. Trop précaire, trop fragile.

Au gré d'un petit envoi quotidien, j'écrivais à Nadia ces derniers jours : au fil de la journée, j'ai vu un être humain, un chien, vingt cochons et une oie. Une autre simple série de constats permettant d'introduire cette plongée serait : consultant la météo, j'ai vu que les températures vont chuter d'un degré tous les jours durant dix jours. Je me lave dans la rivière, je vais aux toilettes dans la forêt, je fais la vaisselle dans le bassin de récupération d'eau de pluie, j'ai un chauffage rudimentaire, le système de chauffage et la cuisine génèrent plein d'humidité, je vis dans une roulotte, le sol où je suis posé ne m'appartient pas.

Automne, couleurs d'hiver sur le plateau, hier il y avait un vent terrible, aujourd'hui un brouillard à couper au couteau, le tout entrecoupé de pluie glaciale. J'ai ramené Émy la chienne border-collie chez Laurent son papa, elle est redescendue aussi sec dans la nuit. Lors du trajet d'une dizaine de kilomètres, je n'ai vu personne.

Lorsque j'étais arrivé " ici " le 19 août, Yoan, un habitant rare à l'année, m'avait dit : l'hiver, il faut avoir la niaque. Souvenir clair de ses paroles, tout en ne saisissant pas trop ce qu'est de la niaque, mais il est à supposer - on s'en doute sans trop faire le malin - qu'il s'agit d'un fort courage.

Et bien en fait l'hiver ici, c'est chouette, même si je l'admets ce n'est pas encore l'hiver novembre. En résumé, il n'y a personne, il y a un sanglier, oh tiens ah oui ça allait vite, il n'y a personne et il n'y a personne ; il pleut, il fait dégueu, il fait froid, excusez-moi du peu mais il faut se laver dans la rivière et ça caille sa mère, tout en ajoutant qu'il y a du vent, il fait noir, tu es seul et tout seul.

Faut-il être complètement frappé pour aimer et / ou, faut-il forcément tomber dans un tel extrême ?

Clairement c'est un retranchement que je pourrais compenser, notamment par des séries de conforts que je ne saisis pas. Mais pourquoi ? A vrai dire, j'apporte plus de questions que de réponses.

Tout cela a commencé par un temps archi-dégueu rencontré sur les abords du Cézallier, qui m'avait plongé dans un auto-stop guère agréable en destination du Lioran et de Saint-Flour. En ce temps - et comme combien de fois d'ailleurs, je ne compte plus - nous (deux voyageurs) avions été hébergés ; quasiment un sauvetage, par un fromager du Fau, puis transportés par une famille salvatrice et accueillante, dont j'ai gardé les coordonnées ; l'homme exploitait du bois à Fretma sur le Méjean, puis s'était salement pété le genou. Bref de racolage de souvenirs, possédant une face sombre d'ailleurs, j'étais passé non loin du village de Dana Hilliot, puis dans la foulée, lui avait commandé son livre " vivre ici ".

Edifiant ouvrage. L'homme, assez misanthrope, quoique… mais surtout profondément

meurtri, construit une immense litanie sur les campagnes reculées qui

se meurent, désertifiées et devenues morbides (l'homme est du

Cantal) : ces coins sans âme-qui-vive, blessés par le froid, griffés

par le vent, plombés par des nuages lourds. Soit complètement

masochiste, il en a délibérément fait son choix, soit les

faits sont là et plus curieux alors, il aime. Or, à le lire dans

un insondable récit de meurtrissures, il appert qu'il n'est pas maso.

Il aime, non pas attaché à la désolation, dans un inexplicable

et d'ailleurs inextricable récit de soi, lequel mène à

conclure qu'ailleurs que ça, on n'est pas bien.

Et finalement, finalement… que dire d'autre que son texte m'avait fameusement

remué, parce que dans son Cantal que je ne connais à ce titre

pas, j'y voyais mon Méjean, mes Cévennes, ma Lozère.

Du coup je ne sais même plus dire si mon mode de vie actuel est un complet revirement, ou bien une simple continuité. Que dans les virées avec François ont toujours autant compté les mines, certes, on ne l'efface pas, mais aussi les solitudes et les paysages à ce point attachants de toutes les Lozère du coin. Que dire sur le fait que je suis parti ? En réalité tout le monde s'en fout que je sois parti, c'est normal, c'est bien d'ailleurs. Les lignes se croisent, s'entrecroisent, on se rapproche, on s'écarte, mais on ne s'oublie pas. Certainement pas.

Alors que je ramassais les châtaignes - toute la journée durant, je vais les manger l'hiver : donc je les débogue, les trempe, les épluche, les cuit, etc etc c'est laborieux - les doigts dans les épines, je me disais : là maintenant tu es dans une forêt abandonnée par les humains. C'est dur d'accès. Plus personne n'est venu en ce spectacle naturel depuis des lustres. Les terrasses sont splendides, elles témoignent du labeur des générations très-passées, c'est intact depuis 1930 au gré des exodes ruraux successifs, c'est fou, c'est vide d'humain ; pourtant que de soin, que de dur travail des hommes. Voilà c'est oublié parce que désormais de nos jours, on a autre chose à faire. C'est saisissant, un ermitage aux mille teintes de feuilles mortes, et toute la journée comme ça, vaquer aux marrons dans les couleurs d'automne, chatoyantes et magnifiées par la pluie, ça fout un sacré coup.

Ce lieu reculé, il pleut, on en vient à songer qu'on déteste les humains. Mais non, c'est faux et c'est injuste. Les humains ont été extraordinaires avec moi ; quand je repense à cet homme qui m'a hébergé alors que j'étais au bout du rouleau sur le causse Campestre. Non c'est injuste de laisser faire ce sentiment de misanthropie. C'est simplement qu'être seul, là, dans la forêt, c'est bien, aussi.

Alors du coup, ramassant inlassablement, je me suis perdu dans un dédale de questionnements, et au plus je n'y récoltais aucune réponse, au plus je trouvais ça quelque part assez étrangement satisfaisant.

Avant même les années deux mille et alors que j'étais ravagé par le service militaire, j'écrivais un journal appelé absences souterraines. Cette sorte de psychanalyse de comptoir essayait de me sauver - sans réel succès. Ca a duré ainsi jusque 2005, puis d'autres palliatifs sont venus se greffer, pour tenter de survivre dans un monde malsain. Cette maladie, c'est le monde du travail. Alors soit je n'ai vraiment pas eu de chance, soit cet univers n'aurait pas dû devenir comme ça. Le travail a décimé une certaine part de ma vie, par le manque de temps permanent, l'aigreur et les colères, les terreurs nocturnes, quelquefois même des passages non éloignés de la dépression : tout en essayant sans cesse d'inverser la tendance par des espéré-jolis processus créatifs, des projets altruistes, tout ce qu'on veut. Ca tenait quelques mois quelques années peut-être, mais cycliquement, le travail venait ravager. Concluons que ça a probablement été une certaine part de malchance ; mais l'on ne peut s'en foutre. Ca, aucunement.

Alors désormais d'être un peu seul, un peu débrouille-toi avec la forêt, un peu sous la pluie, ça fait bizarrement du bien, parce que de manière indéniable, de ramasser de la châtaigne, ça construit un équilibre de vie, tout autant que les coings, les alises et bon, soit pas grand-chose d'autre puisque nous sommes en fin de saison. En somme surtout, ça donne une place d'être humain parmi la forêt - pas au milieu des voitures et des gens réellement vicieux qui déversent leur hargne du monde avec leur formulaires déconnectés de toute réalité. Il me faudra longtemps, très longtemps, pour guérir du monde du travail, ou je n'en guérirai pas, mais tout du moins désormais (hormis le terrible transport de Raymonde), les terreurs nocturnes, c'est fini, la haine d'un peu tout, c'est fini, le manque de temps, c'est fini. Parce que j'ai le temps et je suis un être humain.

Il est très proche de dire que c'est du gâchis, tout comme la désertification du Cantal peut l'être et comme tout cela a finalement rendu le " vivre ici " difficile. Certes ce n'est pas spécialement une parade pour dire que je suis le plus fort et que je résiste bien au froid et à l'humidité. Non c'est plutôt une réminiscence, celle d'une soirée récente à Namur, dans un complexe cinématographique que l'on qualifiera de à la mode. Des jeunes tapaient dans un punching-ball, qui inscrivait en rouge des valeurs de frappe ; ça caracolait hallucinant, des mecs de quartier habitués à taper. Et dehors des gens qui parlaient un langage que je ne comprenais même plus, des notifs, des snapchat, des visu et caetera, s'extasier devant la dernière toyota hybride. Et j'en passe. Je me ressens extrêmement loin de tout ça, fatigué, heureux, en communion avec la forêt en automne. Ces baquets de vie d'avant : notamment crier et voir noir, c'est je le suppose au regard d'aujourd'hui, la conséquence d'avoir été empêché d'être humain.

Lorsque j'ai croisé des destins en souffrance, j'avais une position professionnelle privilégiée pour ça, on m'a réellement empêché de les sortir de leur trou ; ils avaient besoin d'une petite impulsion, tout comme moi j'ai pu être hébergé et aimé simplement parfois, souvent même. On m'a sans arrêt ramené aux formulaires insipides voire même la négation pure et simple de leur douleur, à piétiner des deux pieds toute forme d'empathie, j'ai sans arrêt triché pour les sortir quand même. Ca a beaucoup marché en fin de compte (et fort heureusement), mais le fait de renforcer systématiquement la machine de contrôle, celle empêchant d'être un humain de cœur, a provoqué une réelle dégradation. On peut écrire tout ce qu'on veut, quand on subit cet acharnement professionnel, on ne peut réellement se poser les fesses sur un équilibre - ça ne marche pas. Même le soir ou ce qu'il reste de vie vraie rongée grignotée le week-end.

Avant-hier, Danièle, une éleveuse de brebis, s'exclamait : on me dit que je ne pars jamais en vacances, mais je suis au pays des vacances. Interpellant. Elle avait mal au dos, dimanche, elle bossait.

La forêt fonctionne comme un refuge. Soit, on n'est pas nombreux dans le coin, je n'entends pas grand monde s'en plaindre d'ailleurs, mais certainement quand solidarité il y a, elle est réelle. Probablement, cela émane du fait qu'on partage un milieu de vie rude. Ca n'en fait pas de nous des durs à cuire, mais plutôt des précautionneux. On fait très peu mais on le fait bien.

Hier ainsi, je me promenais vers le mont Perrier, un espèce de mamelon schisteux duquel on s'étonne même qu'il ait un nom. C'est un coin de nos campagnes, sans plus, beau, comme partout en fait. Ce lieu m'a fait surgir une puissante réminiscence du Méjean et l'orée de ce texte d'ailleurs. Sur cette rude terre bataillée par les vents, austère et semi-désertique, y'a pas la foule pour ainsi dire. Ce qu'il y a été vécu fut simple et fort. C'est probablement ce qui ressort ici de cette Cévennes d'Ardèche où je suis venu poser une ancre. En réalité je ne sais plus trop ni le comment ni le pourquoi - la terre continue de me faire peur tant elle est puissante, la nature y est majestueuse et impétueuse - le fait d'être un humain lent, simple, modeste fétu de paille parmi les arbres, me remplit d'un gigantesque apaisement. C'est peut-être ça qui, hormis toutes les duretés qu'on endure, provoque qu'on aime " vivre ici ".

Vivre. Dans un an ; automne prochain comme un renvoi vers un infini si éloigné : que va-t-il se passer durant tout ce temps là, une année ? A chaque jour sa peine, et d'ailleurs j'ai rarement autant traversé le quotidien au jour le jour. La nuit tombe de plus en plus tôt : je ne sais pas trop ce que je vais faire, ne parlons qu'à demi-mot du froid qui va de plus en plus m'empêcher de me laver dans la rivière. On verra demain. L'hiver ouvre ses portes. Pour sûr, les arbres à pain vont me manquer.

Les châtaigneraies m'ont empli d'émerveillement. Quelles sont secrètes et belles. Je suis ce que je mange. Chaque jour une poêlée de châtaignes. Je suis la forêt. J'aime lui appartenir, tout insignifiant que je suis. Les feuilles tombent, dans quelques semaines le spectacle sera éteint, ça deviendra morne et triste. Deviendrais-je de même que l'hiver une âme en dormance, en attente que les terres se réchauffent, vais-je envoyer mon sang dans les racines, caché, terré au fond des sols sombres ? Désormais plus rien ne me touche, engourdi de froid. Je m'en fous éperdument, car aujourd'hui a été une belle journée, le soleil a inondé la vallée quelques dizaines de minutes. Le reste m'importe peu. Etrange mélange entre laisser-aller et lâcher prise ; tout va si bien.

Cela devait arriver, aujourd'hui j'ai vu zéro personne. Un grimpereau,

des mésanges, un chien, une salamandre, un orvet. Le chien, c'est Émy

en fait, elle n'est même pas à moi. C'est une terre d'ermitage,

de reclus et de silence. L'hiver qui s'approche enveloppe l'âme et ralentit

les gestes. On est bien comme ça, même s'il fait si seul : pas

d'interaction, vivre avec soi comme son unique repère. Lorsque le printemps

frappera à la porte et que l'agitation du monde montera la petite route,

même au-delà de Lazonès, alors ça donnera un sentiment

étrange. Peut-être l'idée que ça devrait être

tout le temps l'hiver, mais sans regret non plus. Curieux équilibre fragile.

Avant, dans la vie d'avant, qui est la même vie que maintenant mais il

s'est passé une rupture - une cassure - j'attendais 16 heures. Pour être

sorti de cette forme de petit enfer, ni plus ni moins, banal quotidien, voilà.

J'attendais vendredi, pour une trêve, dimanche soir étant bien

pire encore que le lundi matin : purgatoire, l'idée d'y retourner. J'attendais

le congé, j'attendais la mine, j'attendais la randonnée. On est

tous comme ça. C'est normal. C'est la vie qui nous rend comme cela.

Désormais je n'attends rien. Je n'attends pas le printemps, je suis

hiver, amorphe, caché sous deux couettes et je suis bien. Il fait tellement

noir dehors. Je n'attends pas l'amour, je n'attends pas les temps meilleurs

je n'attends pas les vacances. Les temps sont bons comme ils sont, même

si je me suis coupé en épluchant la châtaigne, même

si le tan est incroyablement revêche. Y voir une désillusion et

un manque flagrant d'espoir - aigri, hargneux, distant, terne - est une distance

de la réalité, car c'est avant tout se satisfaire pleinement de

ce que j'ai ; or ce que j'ai aujourd'hui, c'est d'être minuscule dans

une forêt majestueuse. Oui ça n'a pas le sens ni le destin d'une

personne célèbre. Plus m'en importe, éloigné du

monde, un monde qui m'a fait mal quelquefois. En somme ça fait un mois

que je n'ai plus ouvert le moindre journal d'information. Désintérêt

le plus complet. Qu'est-ce que tout cela pourrait bien

changer ?

Il est vrai qu'il pourrait être valable de s'orienter vers un destin politique ou militant ou engagé ou qu'en sais-je : essayer de diriger le monde vers un meilleur. Je peux comprendre. Mon regard s'est porté au loin, vers les steppes du Méjean, le mamelon bleuté très éloigné du Gargo. Il fut un temps où je parlais de géopolitique, mais ces paroles n'ont strictement-absolument rien changé au monde, elles ont fabriqué angoisse de vivre. A quoi bon hier comme demain ? A quoi cela a servi ? Désormais au Méjean tout comme au plateau, là juste au-dessus de mon habitat - austère et venteux - ces considérations n'ont aucune importance. Et tant mieux. Ca apaise. C'est apaisant oui de vivre sans.

Tout s'est passé comme ceci, sur des impulsions immédiates alors que ça aurait du prendre des mois d'inquiétudes. Ca s'est fait naturellement, les rouages se sont enclenchés, de toute façon je partais, c'était décidé, c'était salvateur : une bonne somme de hasards et de conjonctions de bons moments ; mais non il n'y a aucun hasard, ça devait se passer comme ça. En février, lorsqu'ils ont vraiment été trop loin, j'ai pressé mon AZ-5, l'ultime manœuvre, l'arrêt complet, ils ont explosé en paroles furieuses, je n'ai pas rendu la pareille. Au départ j'avais peur, c'est normal, mais ce qui fut était bon. Sans leur agressivité, sans leur méchanceté, je ne serais jamais là aujourd'hui. En somme je devrais les remercier d'avoir été aussi profondément mauvais dans leur cœur. C'est eux qui ont permis ça. C'est probablement ce processus qui a provoqué l'absence de haine. Que cela est complexe, mais n'y pensons plus. Il faut tirer un trait.

Cette nuit les sangliers sont venus. La lune donnait une lumière forte juste au-dessus de la montagne. Ils ont chahuté dans les pentes emplies de genêts à balai et de bruyères. Ils sont restés de l'autre côté de la rivière mais mazette tout de même, que c'est impressionnant. Les chiens ont hurlé, ceux des voisins je veux dire. Émy n'était pas là, sinon elle serait rentrée dans la roulotte. Puis ça s'est calmé, mais le sommeil n'est pas revenu tout de suite. La lune s'est effondrée derrière la montagne et c'est devenu tout noir. C'est la géopolitique du sanglier, en fait désormais c'est ça qui compte.

Ce matin, même pas fatigué, peut-être parce que des évènements comme ça font partie de la vie, il faisait remarquablement humide. Monté sur le plateau, la température est descendue de 4 degrés. Les terres austères; grises, pelées, était engluées d'un brouillard collant et tenace. Personne à la ronde jusqu'à Planzolles, où seuls deux mecs, courageux ou obligés, changeaient un poteau électrique brisé. Ca n'offre pas grand chose des terres comme ça, ce notamment où durant l'hiver - particulièrement quand il est collant et sans neige - la seule chose qui compte est le moral. Peut-être est-ce à considérer comme un demi-cas de psychiatrie ou l'émergence d'une semi-secte guidée par Hildur Guðnadóttir, de prétendre presque sentencieusement ce que c'est chouette quand c'est triste comme ça. Y'a pas à dire, ça donne de la valeur authentique au printemps à venir ou à autre chose qu'en sais-je ; si ce n'est que j'avais prêté Without Sinking à une connaissance, laquelle m'a finalement avoué avoir tenu dix minutes. D'accord. Soit... il est peut-être indiqué de songer à des soins, sourire au coin des lèvres en y pensant (car je rigole tout seul comme un idiot et le froid forme des nuages de vapeur). Vous êtes chez vous, silencieusement au chaud, vous êtes bien, je suis sous deux couettes, la pluie frappe la toiture, je suis bien.

Il s'ouvre un fossé entre les gens venant en Ardèche en été, en vacances, et les gens du plateau en hiver. Qu'en dis-je, il s'offre un fossé, on ne se comprend plus quelque part, mais c'est tant mieux. Ils sont bien comme ils sont et c'est un bienfait. Nous qui ne revendiquons rien, juste la paix (et c'est d'ailleurs bien la première fois que j'évoque un nous, comme une appartenance), nous souhaitons - pas tous mais nombreux - vivre en reclus. Votre monde va trop vite, il fait trop de bruit, il nous plonge dans une souffrance poisseuse qui tombe comme un brouillard moite et froid sur nos sentiments, même si souvent ça s'estompe ; c'est à ce titre et après les sangliers d'ailleurs, je repensais à cette chanson de Françoiz Breut, vingt ou trente mille jours (c'est une vie en fait, qu'elle évoque par cette même pas demi-métaphore) : mais zut-flute-fourte, c'est si court ! Quand on y pense, mais qu'est-ce qu'on attend un vendredi soir pour ceci-cela après une semaine complète visqueuse ? Il n'y a pas le temps. Une coulée de brouillard voir les brumes ramper, avoir froid, partir aussi à un moment donné, car ça fait du bien.

L'écriture glisse vers de plus en plus austère, elle devient le plateau, vide, longue et inutile. Oui, l'aventure est terminée. Passer de ferme en ferme tel un petit oiseau migrateur, traverser les contrées (la belle Haute-Loire) avec la roulotte Raymonde : l'été, la liberté, le rêve idyllique aussi, celle d'une certaine légèreté. C'était bien, sans nul doute, mais là désormais s'ouvre la vie un peu plus grandie, affermie, avant ce n'était que préparation. Etant enfant, je rêvais, le soir avant de m'endormir, d'avoir un petit domaine, occupé par les radis et les poules. La vie a généré autre opportunité, comme un écart, c'était bien (souvent très bien même (on a une sacrée collection de compte-rendus épiques)) ; en somme, ce n'est pas poubelle (ce seraient des paroles dures et injustement revanchardes), là c'est autre chose, un autre chose dont on se demande bien ce qu'il y en aurait à dire, car qui peut s'en foutre que les terres soient doucement préparées à passer l'hiver ? Qui peut vouloir lire et partager le destin d'un type pareil ? Ce n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'égérie de Christian Dior ; et pourtant les mots sont fluides, le témoignage disert.

On est mille comme ça, j'en suis peut-être le plus bruyant avec ces mots qui s'alignent comme un tourbillon de roches dévalant dans la combe, mais mille, banal, chaque destin une richesse terrible. Banalité que Raymond Depardon, sponsorisé France Inter, a tenté de conspuer, droit chemin dans la moisissure, mais il a échoué. Nous ne sommes pas ses Profils Paysans la vie moderne (même le titre est ridicule) : nous sommes fragiles mais plein d'espoirs, nous sommes solitaires mais accueillants, nous sommes dans le brouillard, si dense que c'en est gris, mais le vois-tu si plein de vie ? Ambigus probablement. Il n'est pas anodin de partir, enfin je veux dire, partir autant. Ca n'en fais aucunement de l'héroïsme. Ca fait surtout des décalages qui deviennent un peu grands et des gens qui doucement, ne se comprennent plus. Ce n'est pas grave en soi, mais un peu quand même parfois, notamment en été lors de la rencontre des mondes, lorsque l'on est à côté, l'un de l'autre, et qu'on se rend bien compte qu'un fossé nous sépare. Au fond une rivière torrentueuse quelquefois.

C'est cet aspect banalisé qui engendre que je n'aime pas l'Ardèche : ce sont les gorges, les kayaks, les foules, les véhicules stationnés à l'arrache, les campings. Si j'avais à parler de mon territoire, je parlerais des Cévennes (nous sommes la commune la plus orientale du domaine, une extrémité en somme). Mais même les Cévennes ce sont les kayaks. S'il me restait qu'un seul mot à dire, mon territoire c'est l'hiver. Ce n'est pas un hasard, je n'ai jamais été en Lozère en été. La saison estivale des vacances est spécieuse. Le beau temps fait aussi plaisir, c'est sans nul doute. Qu'on est bien en terrasse, ombragée sous la pergola. Qu'on est bien avec un verre de vin blanc, dont le froid fait perler le rebord du verre. On est bien partout, été comme hiver, toutefois les humains m'ont fait du mal ; ils m'ont fait énormément de bien, ils m'ont fait du mal parfois, en certains sens irréversible. Quelque part l'hiver reste juste une question de facilité, ici il n'y a pas d'humain. Et quant au reste, Lazonès marque une frontière. Il n'y a personne plus haut.

Désormais je n'attends plus rien de la vie. Il n'est d'autre parole que ce qu'elle donne est ce dont j'ai besoin : tout diminue, plus de grands projets, plus d'exaltation la veille du départ. C'est tout petit tout petit comme un pipi de kiwi une existence comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est un bon verre de vin, tendre et liquoreux. Il est très urgent de plonger, tout un chacun, dans ce que son cœur réclame. Les écarts ne sont pas graves, ils construisent juste un peu d'amertume et de paroles dures amalgamées en vrac - inutiles et brutes. Vingt à trente mille jours, c'est court, trop court pour faire du mal aux autres avec des mots agressifs et si vains, trop court pour ne pas écouter son cœur, qui réclamait juste un peu (en chuchotant, mais bref une vie si pressée, on n'entend pas tout) ; on a vraiment tous fait ce qu'on a pu et si cela reste à répéter, c'était bien. Le thé chauffe dans la bouilloire, il y a de l'humidité sur les fenêtres de Raymonde. La soirée s'étire langoureusement sous une pluie glaciale qui crépite sur la toiture de la roulotte, une pluie qui mouille qu'on dirait. Je savoure l'urgence de vivre, en prends le temps : que ce bien-être hivernal puisse être vôtre aussi.

La pluie qui se calme parfois, Émy jardine avec moi. Elle creuse des trous parce qu'elle sent bien que dans le monde du dessous, les taupes s'agitent. Elle part aux châtaignes avec moi, fait de longues promenades dont elle ne comprend pas le sens : pourquoi s'arrêter longuement sous certains arbres ? Elle ne supporte pas la première châtaigne dans mon bac blanc. Elle la saisit et va la déposer 3 mètres plus loin. Les suivantes ça va par contre. Ce geste est systématique, jour après jour. Insaisissable. Touchant aussi. Mais pourquoi ? La première châtaigne reste alors sur place dans la forêt, c'est que ça doit être comme ça.

Aujourd'hui, il a fait beau temps, mais par contre, dès que la course du soleil amène la lumière derrière la montagne, il se met à cailler. J'ai froid. C'est dur le soir, mais c'est une vie choisie. Je pourrais être

un bureau fermé. quatre mètres carrés. un pc devant moi, enfin un écran plutôt je veux dire. derrière une fenêtre en PVC, donnant sur une toiture bitumée sans charme. au plafond, des néons. il a fallu en dévisser un sur les deux parce que ça brûlait les yeux. le téléphone sonne. encore. encore. sur le combiné, une collègue a mis un autocollant help. huit heures de présence. attendre.

un train de banlieue, un RER aux sièges durs et usagés, qui a vu passer des millions de regards neutres, fermés ou fatigués. dehors le paysage défile. invariablement gris, invariablement neutre, peut-être même fatigué. les maisons s'alignent par dizaines de milliers le long de cette banlieue parisienne laissant derrière des souvenirs un peu rangés un peu inutiles ; les maisons sont en meulière, ça fait penser à Ermont. ces destins s'entassent ici, par facilité ou par pas-le-choix. je ne sais plus très bien si dans la réalité des choses, on n'a pas le choix. c'est morose. à Trappes on traverse un grand no man's land un dépôt ferroviaire ancien et mal entretenu. un train de banlieue, un paysage pâteux et morne ; il parait que Londres c'est encore pire : plus long, plus gris, plus entassé. Nick Cave disait : il n'est jamais sorti rien de bon de cette ville.

Olivier à Brancourt a eu des paroles très dures quant aux maisons de lotissement (nous en traversions un quotidiennement, pas particulièrement avenant, toutes maisons en simili-toc, assez identiques, le long d'une impasse, encore des impasses de lotissements tous pareils) , (ces paroles datent un peu, j'espère ne pas les déformer) : Vincent vois-tu, ces gens vivent dans des mini-prisons. Ils travaillent toute leur vie dans des trucs de merde pour se claquemurer là-dedans le week-end. Contexte est qu'Olivier vit en camping-car. Ancien armurier, il travaille peu (pour un salaire) et offre ses services en wwoofing à droite à gauche. Cette personne a une philosophie de vie qui fait réfléchir, et Dieu sait que lors des longues soirées de Brancourt, vides, nous avions le temps de le partager. Dire ou presque sous-entendre que ces maisons sont des petits cercueils est dur mais ça offre une réflexion. Beaucoup de gens ont des vies belles, même dans un lotissement, mais il est vrai qu'en tant que tel, le lotissement-travail offre une vision de la vie morbide. Les maisons sont écartées, les voisins ne se connaissent pas trop (c'était ici le cas), les jardins - du gazon - sont entourés de clôtures. En été ça tond le samedi, en automne ça passe le bruyant souffleur thermique. Les feuilles d'arbres, c'est horrible, voyez-vous.

Je pourrais être

Mais je ne suis pas et tellement heureux de ne pas être. Dès lors j'assume d'avoir froid, même si c'est dur. C'est un choix, idyllique, je sais que ça fait bizarre de le dire. Nous sommes devenus fragiles. Nos anciens se lavaient à la bassine et comment dire, je suis tout penaud devant le seau, de devoir le faire à mon tour. Avons-nous, tous, autant perdu ?

Sommes-nous si loin de la vérité ?

Désormais, la marque carrefour indique sur ses emballages : issu d'une exploitation haute valeur environnementale. La farine utilisée est issue de blés CRC, cultivés sur des exploitations HVE, sur lesquels les traitements chimiques sont limités grâce à une culture raisonnée. Ajoutant encore Biodiversité préservée, Gestion responsable des sols et de l'eau. Parce que utiliser des pesticides, ça peut être raisonné, un peu comme raisonnable le mot, parce que c'est responsable ? Non mais je veux dire, mon cul c'est du poulet ?

Carrefour, comme tant d'autres, c'est le goût âcre de la vomissure sur les lèvres, comme les politiques et comme les administrations. Grâce à vos étrons nauséabonds, communs et inondant les espaces banalisés, vous facilitez mon départ. Oui c'est peut-être dur certaines soirées, de traverser un automne-hiver humide comme ça, mais je peux vous promettre qu'à penser à vous, je savoure la liberté : aucun chômage, je ne vous dois rien, je vis dans un environnement extrêmement spartiate : pas d'emprunt, quasiment plus de compte bancaire : le soir la lune bondit depuis le plateau, c'est beau, pas de clôture, pas de lotissement pareil, pas de train de banlieue [Simone : Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voie 4, le train TER numéro 48844 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Chartres, initialement prévu à 17h33, est supprimé. Merci de votre compréhension] : je travaille au potager toute la journée en ce moment : je pourrais être et ne suis pas : démuni devant un seau à se demander comment se laver sans en mettre partout, puis en quelques tours de manivelle, des solutions sont trouvées, du bricolage on dira. Les lotissement-travail sont devenus au fil des banlieues grises tellement banalisés, est-il encore clairement identifiable qu'une autre vie est possible ?

Je suis un monstre d'écrire de la sorte sur la vie des gens, même dans un lotissement banalement morne. S'il y a bien quelque chose qu'ils me demandent, c'est de vivre en paix. N'en fais-je pas de même ? Donc je retire ce que j'ai dit. Il faut parfois savoir retirer ce qu'on dit.

Les journées se suivent et se ressemblent, désherber les terres en vue de recevoir le potager. Ce sont des terrasses qui n'ont jamais vu une carotte ; c'est un peu intermédiaire entre un pré et une forêt de faux châtaigniers et de noyers. En creusant jusque 30 centimètres, je n'ai pas été foutu de retrouver la roche mère. La terre est incroyablement noire, tendre et humifère. Je désherbe le chiendent centimètre par centimètre, en essayant de ne pas bouleverser les horizons. Je recouvre les terres dénudées d'une épaisse couche de feuilles d'arbres. Je veux ressembler à la forêt le plus possible. En automne dans le brun, la vie de la microfaune est intense. Comme je dénude, il faut que j'offre ça à la terre.

Je n'utilise pas de motoculteur et pas un gramme de pétrole, pas de produit phyto et aucun désherbage thermique. Que l'on m'excuse, mais c'est ce que j'appelle de la haute valeur environnementale.

Quelque part, je ne demande pas à Carrefour de produire de la Bio. Par

contre, le prétendre sur des produits assimilables à de la bouse,

c'est le regard du démon, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai.

Que cela soit clair, j'ai toujours eu peur du Malin. Le pouvoir de nuisance

du démoniaque est terrible, sournois, menteur, violent.

Je ne peux avoir de mots plus durs.

Je pourrai être

Leur business Unit, leur project manager, leur senior system administrator.

Leur réunion de mise au point suite à l'incident du 9 novembre,

leur nouvelle procédure, leur formulaire de demande en vue d'introduire

une demande (un mois à l'avance est obligatoire).

Mais je ne suis pas

Ce que je ne suis pas et ce que je veux être détermine ma rage. Lorsque je désherbe, j'ai une détermination implacable. Je ne veux plus jamais -jamais- travailler, salarié, dans leurs trucs. Mon potager est ma vie car il me nourrira, la forêt est mon Eden car elle me nourrira. C'est pour ça que je fais peu, mais avec un soin méticuleux. Cette accumulation de je pourrais être aux regards de démon - ces gens qui détruisent des existences au gré de ravages ou de paroles mensongères, ce qu'ils ne veulent pas voir, leur vue altérée par leurs croyances furieuses, est l'allégorie de ce que j'ai fui. La rage sourde s'éteint chaque matin lorsque je vois désormais ces étendues de feuillages, car je sais que ça fait du bien à la nature ; j'anthropise des terres, c'est déjà lourd à porter pour moi [même si ce furent des terrasses dans des temps très anciens, la maison de Jean date de 1480, c'est peu dire, et restaurer ce dont les anciens ont mis tant de cœur à faire, c'est porteur de sens]. Le feu a brûlé des années, il ne faut pas s'étonner que les braises soient encore à couver. Seule la forêt permet d'apaiser cela.

Si la normalité forme un cadre, il est peut-être légèrement de fait que trombine n'est pas spécialement encadrée. J'imagine un instant le gag, une rencontre sur le marché de la très grande normalité, l'inénarrable Tinder. Tu vis encore chez ta maman ? Non non, je suis dans une roulotte qui s'appelle Raymonde (si je te jure, c'est une histoire de chat en plus), le matin quand je me lève, je fais de la vapeur avec la bouche car il caille sa race. C'est quoi tes passions ? Bah écoute, en ce moment je regarde un peu comment s'arrachent la festuca glauca et le nardus stricta. On fait un tour aux terrasses ensemble ? Tu vas voir c'est fun. J'aime les plans à trois, vous désherbez et je prends mon thé. Ah oui au fait, j'oubliais de prévenir, je me lave au seau dans la roulotte et la semaine dernière, j'ai attrapé une pneumonie de la couille. Ca dérange ? Ah pardon, je comprends...

Ce soir j'étais canné (comme l'aurait dit le tout autant inénarrable François). Du coup j'ai arrêté le potager, il n'y a rien qui presse, et j'ai été faire un tour. J'y ai vu, tout comme aujourd'hui et hier de même d'ailleurs, l'étourdissante foule de zéro personne. Au moins ça a un avantage, tu ne passes pas une demi-vie à t'engueuler avec ton prochain, puis à nourrir une rancune mêlée de regrets, de paroles trop dures, etc etc. Par contre, je me suis fait houspiller par un geai qui peu heureux de ma présence superfétatoire, a imité la buse histoire de me virer de là. Ca a marché, bien évidemment.

Le matin, je pense à mes transports en commun pour arriver au poste de travail. Dès que le soleil jaillit comme un diable depuis la Blacherette, je descends l'escalier fait de vieilles lauzes et commencent les séances d'arrachage. C'est 10 heures par jour en ce moment. Les journées sont courtes en hiver, très courtes. Il faut tout faire dans ce bref délai : le potager, la cuisine, la vaisselle au bassin, la douche aussi donc, mais bref j'en passe les détails.

J'appelle ça une chance, quand je pense aux pauvres qui se tapent des trajets de malade, subis bien évidemment car peu aiment, enfin soit. Le plus dur, c'est de garder le cap, la motivation, surtout dans ces instants de solitude. Il ne faut que très peu de souvenirs pour que je redouble d'ardeur.

Je ne suis pas sûr que tout le monde bénéficie de cette sorte de chance ; il faut absolument que cesse ce jeu d'écriture médiocre de juger les gens, quand bien même je voudrais voir du maraîchage partout, des vergers à chaque coin de pré, les terrasses des Cévennes réparées, des Carrefour puis Super U en ruine (cibles de pillages et d'urbex), et j'en passe. Ce n'est pas ; il en découle que ce coin cévenol est désertique, sauf du 15 juin au 15 septembre. Est-ce un bien, est-ce un mal ? On est bien quand ce n'est pas la foule, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'inhumain soit autant répandu : le périphérique de Paris c'est inhumain, le Châtelet Les Halles c'est abomiffreux, mais Montfermeil aussi en fait. Quel mirage a pu se construire fut une époque pour que de cette campagne cévenole, après un je-ne-sais-combientième exode rural, on puisse se rendre à La Courneuve ? Là où je suis, inévitablement je pense à Ainielle et à la pluie jaune. C'était précieux à l'époque, ça l'est encore tout autant aujourd'hui. Peut-être que c'est la rudesse des choses qui a fait fuir les gens. C'est vrai que c'est dur.

La vie dans un aussi petit logement permet de reprendre contact avec les choses, l'existence brute et belle. Ne serait-ce qu'aller faire ses besoins dehors, il est une heure du matin, on se rend compte qu'un énorme roulis de nuages arrive sur le plateau. La lune, presque pleine, inonde les paysages d'une lumière blafarde pâle et bleutée. Ca fait comme les belle étoile au jardin en juillet, sauf que novembre est bien en route. Un aussi petit logement en contact avec le climat (ce n'est ni une maison ni un appartement), rythmé par le froid, ça veut dire tout cadencer. A 14 heures, c'est l'heure de la douche-vaisselle : surtout ne rien remettre à plus tard car juste après, le soleil passe derrière le Ron Sourd. L'ombre promet un glacial pour ainsi dire immédiat. Bien prévoir le repas car dès 17h30, la nuit envahira les terrasses. Sans électricité, tout doit être très organisé. Se laver les dents à 10 heures, car avant l'eau est tellement gelée, ça fait mal. Il fait quelle température dans Raymonde ? Je ne sais pas, celle de mon huile d'olive qui est figée, un bloc. Ca dans une maison ? Pas spécialement, on est protégé par le confort douillet. C'est salvateur le manque de confort, ça replace crûment l'humain à sa place, petit-être assisté de technologie. Une autre situation permet de connaitre ça, c'est la pauvreté. Je ne la souhaite à quiconque. C'est beau de vivre la vie-vraie.

Le soir, je me réfugie sous deux couettes. Une bougie brule à côté, offrant des teintes pastels à tout un univers de bois. Le site est très silencieux, c'est un calme ultime. Ca fait de longues soirées à ne rien faire. C'est agréable. Rien, vraiment rien. J'avais une vie frénétique bercée par le manque de temps - évidemment, il fallait beaucoup d'activités pour compenser le vide généré par le travail salarié ; désormais j'ai du temps, plein de temps, et ça provoque une vie différente.

Cette nuit, ou tout du moins dans les pourtours de cinq heure trente, il s'est mis à neiger. Emy a dormi à la roulotte pour la troisième nuit de suite. Elle déserte sa maison. De plus, elle s'est chopé une petite épine de châtaigne dans un coussinet. Dès lors ce matin, nous avons pris les chemins de traverse pour monter aux Coulets, chez son papa. Comme le chemin n'est pas très franc, surtout avec la neige, c'est Émy qui m'a guidé. Je lui ai demandé où c'est, ayant une vague idée, je ne savais pas beaucoup plus que ça. On a traversé les genets en vrac, bref un chemin de chien. Une heure et demie plus tard nous étions là-haut.

Émy pète les plombs parce qu'elle n'a plus de brebis à garder. Sans nul doute avec les agnelages et les chevrotages, ça va s'arranger. En attendant elle tourne en rond, ce qui fait qu'elle est toujours fourrée par là. C'est un peu long pour elle et inquiétant pour nous, mais bon si ce n'est que ça, on s'en occupe. C'est un peu ça d'avoir le temps, on gère, on s'entraide, pour des conneries quelquefois, mais soit après tout, pour des choses importantes aussi. Laurent a expliqué qu'avec les vents de l'autre jour, son bâtiment d'exploitation a bougé d'un mètre au sol. C'étaient des vents tournant et ça a semé une certaine pagaille. Un épicéa est tombé, fort heureusement aucun cochon n'était en dessous - ça a dû se jouer de peu. Le retour a été humide, il s'est mis à pleuvoir plutôt sévèrement.

Au regard de la loi, enfin de leur loi je veux dire, je suis un oisif. Hier j'ai beaucoup avancé sur le potager car je savais la météo défavorable aujourd'hui. Ainsi donc ce jour, je ne fais rien. La pluie tombe sans discontinuer. Dans la roulotte j'ai des conditions d'humidité exécrables. Le chauffage ne s'allume plus. Le piézo est trempé. A ce stade, ça ne m'étonne même plus. Laurent évoque que sur le plateau - tout le monde appelle Montselgues comme ça, le plateau - les conditions climatiques sont nettement plus dures qu'ici. En février, il se trouve une période d'une quinzaine où ça descend longuement jusque moins dix. A ce niveau je ne pourrai plus tenir. A vrai dire ça ne m'inquiète même plus : pas plus moi-même que mon huile à ce titre, puisqu'elle est totalement figée. On se débrouillera bien tous deux, on s'est toujours débrouillés. Regardant en arrière, en fait, il me semble comprendre que ça fait trois semaines que je n'ai pas vu une douche. J'avais évidemment l'intime conviction que ça allait être compliqué. C'est la vie quotidienne qui se transforme au fil des pages, la vie n'est pas spécialement simple.

S'il y a bien une chose qui va débarquer, que je le veuille ou non, c'est que je ne sais pas comment je vais passer la nuit. Humidité fracassante au gré du gel persistant qui va s'installer graduellement de plus en plus puissant, un sacré quatre heures du matin en perspective. Le moins qu'on puisse dire est que j'en ai vu des pires, des nuits. La plus extrême sera sans nul doute celle dans le transformateur abandonné et demi-écroulé de Drigas [de toute mon existence, je ne pense pas avoir été plus en danger que cette tempête là] ; alors là cette nuit à venir, de la gnognote mon frère, comme qui dirait j'en ai vu d'autres. Il serait injuste de ne pas partager ça, je dis ça maintenant en vrac car c'est tellement commun et au fond tellement important aussi. Au demeurant, je ne parle pas de l'odeur générée par les absences de douches, certes, mais plutôt de ces récits. Cette foncière banalité prend forme d'une traversée à la fois complètement dingue et pourtant si terne. C'est à revenir dessus, mon vivre ici, et pour autant que je lui doive bien ça, ces textes seront en miroir aux crépusculaires récits de Dana Hilliot. Pourquoi en être arrivé là sera l'éternelle question qui se pose, sans que les réponses n'en soient réellement satisfaisantes.

Le récit n'apporte rien, si ce n'est quelques milligrammes d'errance inutile ; au départ je pensais apporter une impulsion afin de montrer que c'est possible, d'être critique de la société et d'être un véritable militant riendutoutiste pas écolo et plutôt naturo-simple : une autre forme de vie est envisageable. Cependant elle ne l'est pas à portée de main / simplement je veux dire / comme ceci ou comme cela / ça prend un temps fou. Plongé dans une telle galère, c'est finalement Jean qui est venu me tirer de la poisse. J'étais trempé, il m'a amené jusque l'âtre de son feu. Tout seul je n'en sortais pas, englué dans les brouillards. C'est la vie de monsieur-tout-le-monde qui a claqué la porte, critique de la société décadente, acerbe et désabusé, épris d'une nature farouche et pétri de bonne volonté ; cette fois-ci il à fallu de l'aide. Cette maison ces terrains ces terrasses cette eau, c'est là où nous sommes, c'est notre dernier refuge. La vie s'accroche à tes vêtements tel un rameau d'églantier : elle ne te lâchera pas pour si peu (il faut de l'effort, de la détermination, jamais lâcher), car sinon, au moindre relâchement, au moindre moral en baisse, elle viendra pourrir tes rêves. C'est de tout ça qu'on voudrait s'extirper, se gonfler d'un optimisme de bulle, de l'oxygène, chaque jour repartir avec encore plus de courage, encore plus de volonté. Nous y arriverons malgré tout. Tout réside dans le nous.

Après avoir séché ma veste et mon bonnet auprès du feu, après m'avoir encore une fois sorti de la poisse humide et gluante, Jean m'a donné un nouvel élan. Mes vêtements secs, ça permettait de passer la nuit. Le lendemain contre toute attente, au milieu d'un champ de boue et de neige demi-fondue, il a fait beau. Une mer de nuages roulait dans la vallée. C'est dans ce genre de moment que tu sais pourquoi tu es là. Je me suis lavé au bassin, l'eau à zéro degré. Puis, que dire d'autre que ça a été. A chaque fois, le pays m'a fait subir, en me chuchotant à l'oreille : je suis très rude ; à chaque fois j'ai été tiré de là plus ou moins in extremis, par chance, par pure bonté aussi.

L'antenne téléphonique de Montselgues a craqué avec les conditions météo déplorables. Je suis monté à l'Echelette afin d'écouter les nombreux messages téléphoniques, certains inquiets. Sur les bords de routes, notamment la piste, des monceaux de neige. Au loin où que porte le regard, l'immensité de la vallée. C'est pour ça qu'on vit ici.

La première fois que je suis arrivé là, j'ai arrêté le véhicule quelques kilomètres avant, à Lazonès. C'est un peu une frontière invisible, un monde du bas un monde du haut, l'ancienne maison de Lucien la Brocante. En cet instant, j'avais uniquement connaissance que c'est une impasse et comme qui dirait, pas spécialement avec des centaines de voisins. Il s'avère que la route devenait si étroite et si malaisée, je m'étais évoqué intérieurement : je n'arriverai jamais à faire demi-tour. Ca place le contexte. Dès le départ et comme qui dirait, là où je suis, c'est un bout. Du monde, presque, mais en tout cas la dernière maison, ou à peu près, enfin bref. Du coup je me suis stationné chez Marité et je suis resté quatre jours, à camper discrètement entre les deux ponts.

Il s'avère qu'il pleuvait, (ma maman aurait poétiquement évoqué cela comme une vache qui pisse) et d'ailleurs ça a duré les quatre jours. Je venais de Villefort puis suis logiquement passé par Pied de Borne. En gros, ce n'est pas l'autoroute qu'on pourrait dire. Routes longues et très étroites, le ravin du Chassezac, puis franchement rien à la ronde, c'est l'Ardèche : aucun de nous ne compte en kilomètres, on compte en temps.

Le premier contact a été effrayant. C'est très-très-très-très isolé. Le pays est rude. En face et de l'autre côté de la rivière torrentueuse se trouve une montagne ; de la lande, des genets, des bruyères puis franchement, rien. Alors que j'étais trempé et glacé par la pluie, un 15 août tout de même [c'est le seul jour formant la saison nommée été en Belgique], Jean m'a hébergé et rassuré. Sans lui, je redescendais à Gravières et brutalisais pour ainsi dire immédiatement au téléphone : mais vous êtes des dingues ? D'ailleurs ça s'est un peu fait tout de même, dans l'espèce de curieux cimetière semi-monastique en bord de route. Pas facile la vallée. Rien que d'y remonter, bref depuis Gravières quand même, 13 kilomètres pour 50 minutes (je me suis amélioré, maintenant je roule à vingt).

C'est là où je suis.

On appelle ça la vallée. Les chasseurs locaux, ceux de la fédé de Malarce, disent que c'est bien d'avoir acheté là. Si tu n'aimes pas les kayaks des gorges de l'Ardèche (soit, oui, donc, je me suis payé les gorges du Tarn étant ado et ce fut à proprement parler infernal, donc ça reste un peu coincé là depuis, mais passons), alors ici tu seras bien, parce qu'en résumé, y'a personne. Mais, tu as entendu les cochons alors ? Quand ça, la semaine dernière ? Purée y'a un de ces trafics en ce moment. Ici on ne parle pas de sanglier mais de cochon, on a notre vocabulaire, des choses banales, Bernard dirait : des histoires de pays.

En réalité, du fait que ce soit au bout, ce qui s'appelle le bout du bout puisque de toute façon après ce sont les bognes, il s'avère qu'en bas c'est en bas, et en haut c'est ici. Quand on descend aux Vans, en résumé quelque chose comme 3000 habitants, on va en ville. Mais on se démerde de plein de manières. Jean-Marie livre son pain à Thines, Greg fait du fromage à Montselgues et quand bien même tu aurais un ennui ou l'autre, Philippe du Gerboul aura vite fait de te faire une photocopie. En ville(s), on a tout sous la main ; ici c'est comme la montagne ou la mer, ce n'est que de l'entraide. On a rien mais on se débrouille pour tout.

Alors que je montais la piste, la route qui mène à la D4 - l'antenne du téléphone étant en panne depuis des jours, j'allais chercher du réseau là-haut au Mas de Peyre ou à l'Echelette, bref des coins faits pour la neige comme les chiens sont faits pour mordre, (il s'agit juste que j'attendais des e-mails important, je ne monte pas là-haut pour Tinder hein) - une camionnette pourrie me stoppe. Une fille, punk à chien, a perdu son chien. Du coup après avoir donné des nouvelles aux amis, en bref de ne surtout pas s'inquiéter, le hasard fait que je trouve l'animal, Gitane, accompagnée de deux pouilleux et en train de décimer une poubelle sur le parking de Thines. Ni une ni deux, je vais à Laviô. Exclamation de sa maman : la grosse fait les poubelles !

C'est sur ces entrefaites que j'écrivais relativement dépité à Nadia : à Thines, une moitié des gens s'appelle Léo, une moitié s'appelle Lucien, et la dernière moitié s'appelle autre chose (ah, ça ne marche pas en fait) ; mais en tout cas, tout le monde a des problèmes de chiens !

Nos problématiques sont primaires et se résolvent de manière pragmatique. On n'a pas d'eau, de toute façon c'est comme ça pour presque tout le monde. Quand on va en chercher à Thines, à Planzolles ou aux Vans, on propose toujours aux autres de prendre leurs bidouilles (car là-encore, on ne parle pas de bidon). Nous sommes préoccupés par la fermeture des robinets des cimetières, bien avant de savoir si un gouvernement est formé en Belgique, mais ceci étant, il n'y a pas fort à parier que c'est encore bloqué, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut s'en foutre. Tu n'as pas voté pour eux mais ils s'arrangeront pour faire ce que de toute façon tu ne voulais pas, et dès le gouvernement formé, se rattraper par des hostiles mesures antisociales. En clair nous, on parle de chiens, de cochons, de marrons, du vieux Darboux qui est mort et que c'était quand même un chic type. Voilà.

La vallée se resserre au niveau de Roussel et nous, on appelle ça le canal de Panama. C'est beau d'ailleurs. C'est une vallée farouche, les gens se donnent très lentement parfois. En somme pour eux, tu resteras toujours un étranger. C'est peut-être parce que tous les habitants ont conscience d'une chose, cette volonté de conserver l'authenticité rude du site. D'ailleurs, n'ai-je pas arrêté ma course à Lazonès chez Laurent, enfin un autre Laurent. Alors il y a le monde d'en bas, Chambonas ses couleurs vives son château, c'est quasiment estival, et puis il y a notre monde d'en haut. On l'aime comme ça.

L'habitat est dispersé parce que c'est granitique, un peu comme les monts d'Arrée ou les monts Lozère, tous deux esseulés et fantomatiques. Il y a des sources partout (curieusement d'ailleurs, elles sont en haut), et les anciens ont placé les maisons sur les débits d'eau. Logique, ils n'étaient pas idiots à l'époque, d'ailleurs en Lozère on appelle ça des gouttes. Donc à défaut de maisons en poquets, resserrées autour d'une source, l'habitat est très solitaire. Quand je dis très... Faut aimer être célibataire ici, car sinon c'est un peu la déprime. D'ailleurs, aujourd'hui, des conditions un peu exceptionnelles ont conduit à ce que six personnes soient présentes en même temps dans la cour : oh cette foule. Ca donnait une impression bizarre d'anormalité, presque un malaise ; qu'est-ce qu'on peut être bien dans cette solitude crue.