![]()

Accueil - Urbex minier - Cloches et clochers - Ardèche insolite - Paysages sonores - Contact & achat

Analyse du fonds De Beer - L'enlèvement des cloches en Belgique en 1943

Vincent Duseigne - Janvier-Août 2012

Introduction

En 1943, l’occupant allemand réquisitionne les cloches en Belgique, dans le but de récupérer le métal. Ces cloches sont destinées à la refonte, afin de constituer de l’artillerie. Les ordres de réquisition seront souvent bien suivis. L’ordre est donné de ne laisser qu’une seule cloche par clocher et de ne pas enlever les cloches médiévales. Les cloches enlevées sont immatriculées avec un numéro peint en grand sur la faussure, avec de la peinture blanche.

En mai 1943, une commissin pour la sauvegarde des cloches est créée au sein du ministère de l’instruction publique. Cette commission est dirigée par Joseph De Beer. Ce dernier, grâce à la commission et ses collaborateurs, inventoriera 4547 cloches dépendues.

Le document ci-présent est une étude descriptive sur ces cloches dépendues. Ce travail a pour objet de reprendre cet inventaire de 1943 autant que techniquement possible, le corriger et le classer, afin d’en dresser une liste exploitable et facilement corrigible à l’avenir. Le deuxième but est de dresser une campanographie globale sur ces enlèvements, à savoir dresser une liste de fondeurs, des descriptions les concernant et un bref aperçu sur ce que ce fonds peut apporter concernant leur connaissance historique.

Toutes photos : IRPA / KIK.

Sommaire

Le contexte historique, la lecture des codes.

Le corpus permettant cette étude.

Analyse descriptive

Les apports concernant les fondeurs

Conclusion

Le contexte historique et la lecture des codes

L’occupant allemand réquisitionne les cloches belges en 1943. Ce n’est pas la première fois que les cloches ont à souffrir de ce type d’enlèvement, tout particulièrement en temps de guerre ou de troubles sociaux. On peut citer pour les opérations de grande ampleur la première et la seconde Terreur en France (1792-1794), la première guerre mondiale pour la Meuse française (1914-1918), et puis donc la seconde guerre mondiale pour la Belgique.

Le 18 mai 1943 est créée une commission pour la sauvegarde des cloches. D’après Thibaut Boudart : Celle-ci devait traiter avec le Professeur Rosemann, directeur du Kunstschutz, responsable de la « Glocken Aktion ». Elle permit de veiller à l’application des accords relatifs à la conservation du patrimoine campanaire : les cloches historiques et archéologiques étaient préservées, de même que les carillons. Chaque église paroissiale devait conserver une cloche d’appel (Lauteglocke).

Cette commission n’a pas permis d’arrêter l’enlèvement des cloches, mais au moins, cela a permis d’effectuer un inventaire plus ou moins précis.

Les cloches ont été classées en quatre catégories :

A : cloches postérieures à 1850.

B : cloches fondues entre 1790 et 1850.

C : cloches fondues entre 1720 et 1790.

D : cloches antérieures à 1720.

D’après Thibaut Boudart : Les cloches de catégories A étaient enlevées et envoyées directement en Allemagne, celles de la catégorie B étaient analysées et classées, en fonction de leur beauté artistique ou musicale, en A ou en C. La catégorie C constitue une réserve de métal à déporter en cas de besoin et de prolongation de la guerre. L'occupant « espérant une fin rapide du conflit », elle est provisoirement maintenue. Certaines cloches C servent de « cloches de secours » dans des églises totalement dépouillées. La catégorie D est à préserver. Les cloches datant d’avant le XIVe siècle doivent être enterrées.

D’après Thibaut Boudart : Chaque cloche était numérotée en fonction de sa provenance provinciale (I à IX) et disposait d’un numéro d’immatriculation propre (en chiffre arabe). Cette immatriculation correspond aux listes dressées par les services du Kunstschutz.

Provinces :

I = Flandre Occidentale

II = Flandre Orientale.

III = Anvers.

IV = Brabant.

V = Limbourg.

VI = Hainaut.

VII = Namur.

VIII = Liège.

IX = Luxembourg.

Ces indications peuvent parfois nous être précieuses dans le cas d’identification de cloches classées comme anonymes. Cela nous permet en outre de connaître la période de fonte théorique. L’on remarquera par la suite que ces analyses de dates ont parfois pu être bâclées voire erronnées.

Combien de cloches furent enlevées ? Combien sont revenues ?

D’après Micheline Zanatta : Avant la guerre, la Belgique possédait 12.000 cloches dont le poids total était évalué à six millions de tonnes. Fin juillet 1944, les 4547 cloches dépendues représentent un poids de 3.794.825 kg. Dans le Diocèse de Liège, 840 cloches sont enlevées, pour un poids de 1.205.599 kg. (…) A la libération, dans les docks de Hambourg, les Alliés retrouvent plus de 5000 cloches de toute l’Europe. (…) Au total, 7600 cloches belges auront été détruites dont certaines envoyées en Tchécoslovaquie pour y être refondues. Sept cent vingt sept cloches ont été sauvées et ont été ramenées via Anvers: 127 de Flandre, 35 d’Anvers, 62 du Brabant, 64 du Limbourg, 1 du Hainaut, 144 du Namurois, 168 du pays de Liège, 125 du Luxembourg.

Analyse de l’IHOES n°54 : le sauvetage des cloches en Belgique.

Ce document a pour très grand avantage de nous donner des valeurs exactes, car rares sont les documents nous fixant ces nombres.

En résumé donc : 4547 cloches dépendues, dont 727 sont revenues de Hambourg.

Nous ne comprenons pas avec exactitude la source mentionnée : 7600 cloches belges auront été détruites [Cela tient-il compte de villes anéanties, comme Mouscron ?]. Nous nous baserons exclusivement sur les 4547 cloches dépendues.

Le corpus permettant cette étude

Les cloches étudiées par la Commission ont été classées par fiches. Ces fiches sont classées par boîtes. Je n’ai pas pu les consulter (ce n’est pas mon métier). Pour étudier le fonds De Beer, j’ai utilisé la digitalisation de l’inventaire effectuée par l’IRPA .

En entrant le mot générique cloche, l’inventaire rend une valeur de 4888 éléments au 29 juillet 2012. Cette valeur semble stable au fil des années. Le caractère trilingue : cloche / klok / glocke n’a pas d’importance.

Chaque fiche rend un nombre d’information intéressant, dont notamment : La date si connue, le fondeur si connu, une photo si disponible (c’est souvent le cas), et des informations complémentaires si elles existent.

Ces enregistrements sont pollués par de nombreux éléments qui sont logiques, mais qui ne nous concernent pas : les cloches en verre, les inventaires de musées, les cloches encore existantes. Pour les cloches de bronze en principe encore existantes, c'est-à-dire prises en photo après 1945, nous avons versé les enregistrements en RECIF , avec la mention à vérifier. Le RECIF partie Belgique est l’inventaire des cloches de Belgique, une structure similaire existe en France (plus évoluée).

Les fiches ont toutes été consultées, une à une. Après un sévère tri, nous estimons que 3741 cloches sont relevantes nous concernant, avec une adéquation d’objet, une adéquation de date et une donnée qui n’est pas doublon.

Cette liste ne tient pas compte du fait que la cloche soit revenue en clocher ou non. Il s’agit d’un instantanné réalisé lors de la dépose, en 1943.

L’inventaire de l’IRPA tient donc compte de 3741 cloches sur 4547. Cela signifie que 82 % des cloches déposées sont susceptibles d’être portées à l’analyse. Nous estimons cette valeur tout à fait relevante.

Ce corpus a été analysé en détails afin d’être retranscris. Nous avons pris pour choix de simplifier les données en ne gardant que les éléments les plus fondamentaux, qui sont : (1) Le fondeur, (2) Le lieu, (3) Le nombre de cloche(s), (4) La date. Cela serait mon métier, je pourrais pousser l’analyse beaucoup plus loin, mais je n’en ai pas le loisir.

Concernant cette digitalisation d’inventaire dressé par l’IRPA, j’ai entendu durant des années des gens ricaner sur le caractère fantasmagorique des informations livrées. Pour autant, personne n’a jamais proposé de corriger cet inventaire, de l’amender, de l’étudier. Et pourtant, les données livrées par l’IRPA sont très intéressantes, si ce n’est fondamentales. Elles permettent une étude poussée pour qui souhaite s’en donner les efforts.

Sur l’élément cloche non trié, L’IRPA donne le nom du fondeur pour 2744 éléments. Restent 2144 objets qui sont classés comme anonymes. 1123 le sont pour la Wallonie, 1021 le sont pour la Flandre. Attention, la différenciation des termes Anonyme et Onbekend a son importance.

J’ai passé en revue les 4888 éléments génériques cloches.

Pour les fondeurs nommés, j’ai dressé une liste les concernant. J’ai vérifié si l’objet correspond bien à ce fondeur. J’ai vérifié si la date de l’objet correspond à sa période d’activité. En cas d’incohérence, celle-ci est mentionnée avec un ajout : !! Date incohérente !!

Pour les fondeurs non nommés, j’ai passé toutes les fiches en revue afin de déterminer s’il était possible de nommer. Deux critères ont été pris en compte : Est-ce que le nom est mentionné sur la photo disponible ? Est-il possible de déterminer en reconnaissant la matrice utilisée pour le décor.

Pour les 2144 anonymes, nous avons réussi à diminuer le nombre à 547.

Ces 547 cloches sont existantes pour plusieurs raisons :

64 parce qu’il n’y a pas d’image disponible. Etrangement, cela concerne très majoritairement des cloches anciennes. Serait-ce une source d’inventaire autre que De Beer ?

66 parce qu’il y a un problème technique de résolution de l’image (pas assez de pixels) et donc une situation corrigible dans un avenir… lointain ?.

417 (le reste) pour cause de non reconnaissance de l’épigraphie (décors, dédicace, aspect de la cloche, etc).

Cela signifie que pour 3741 cloches relevantes et analysées, il subsiste tout de même un volume de 547 cloches anonymes. Le volume de cloches nommées est de 3194 cloches. Par rapport au volume initial de cloches enlevées, qui est pour rappel de 4547 cloches :

Nous avons réussi à identifier 70 % des cloches.

Il subsiste un volume de 12 % de cloches pour lesquelles nous ne savons pas tout. Nous connaissons le lieu et la date, tout en sachant qu’aucune vérification de la donnée n’est réalisable.

Un dernier volume de 18 % de cloches nous est tout à fait inconnu.

Par rapport au corpus initial de l’IRPA, nous avons corrigé la donnée pour 40 % des enregistrements. Cela a correspondu à : (1) Identification du fondeur (anonyme vers nommé), (2) Changement du fondeur (fondeur inexistant), (3) Attribution erronée à un fondeur (permutation) ; ceci pour les corrections les plus fréquentes. Il y a eu aussi : (4) Correction de la date, notamment avec une foule non négligeable de fondeurs réalisant des cloches alors qu’ils ne sont pas nés, ou décédés, (5) Correction de l’orthographe, (6) Retrait des doublons.

Dans tout inventaire de masse, ce qui est le cas ici, il est tout à fait normal que des erreurs existent. Ce qui est important, c’est de conserver une dynamique pour corriger au fil des ans.

Au niveau des corrections apportées au corpus de base de l’IRPA, j’estime qu’il subsiste un facteur d’erreur de 10 %. C’est énorme. Il faut cependant signaler qu’il n’existe pas de recette miracle. Les confusions sont possibles parce que certains fondeurs s’échangeaient les matrices, d’autres avaient des épigraphies similaires (ce sera détaillé). Seule une analyse détaillée, profonde et sérieuse permettrait de descendre cette valeur, sans obtenir un risque zéro pour autant.

Nous proposons dès lors d’étudier, statistiquement parlant, les 3194 cloches. Ce n’est pas miraculeux. Toutefois, il faut un début à tout.

L’étude sera portée en deux parties :

Une description globale sur ce corpus de 3194 cloches.

Une étude brève donnant détail sur ce que nous apporte ce corpus sur les fondeurs de cloches.

Analyse descriptive

Celle-ci va permettre d’établir des vérités, des contre-vérités et le plus souvent, des propositions descriptives. Ces recherches sont arrêtées à la date du 29 juillet 2012, bien que des corrections sur la liste d’inventaire auront encore lieu dans les mois et années à venir. Inévitablement, ces corrections ne seront plus que mineures.

Immédiatement, deux grands traits se dégagent.

S’il était convenu de ne pas enlever de cloches historiques, ce ne fut pas le cas, et de loin. Les catégories C et D ont été largement sollicitées. En France, toute cloche antérieure à 1789 est classée monument historique, en réactions aux enlèvements de guerre. En Belgique ce ne fut pas le cas et aujourd’hui, on peut en pleurer. Déplorons de plus que ce classement ‘monument historique à titre d’objet’ n’existe toujours pas et qu’il n’existe aucune commission d’analyse des cloches, ni même un expert campanaire nommé pour ce faire. Déplorable.

Les listes dégagent un fait très marqué : la Belgique est dominée par deux dynasties de fondeurs : les Causard indifférenciés (Causard et Slégers), les Van Aerschodt. Respectivement, [pour les Van Aerschodt à l’exclusion des Van Den Gheyn], ils cumulent : Causard : 716 cloches. Van Aerschodt : 940 cloches.

Causard : 498 fois une cloche, 88 fois 2 cloches, 14 fois 3 cloches.

Van Aerschodt : 702 fois une cloche, 94 fois deux cloches, 14 fois 3 cloches, 2 fois 4 cloches.

A eux deux, ils totalisent 1656 cloches, soit 52 % des cloches identifiées. Sans nul doute, il subsiste d’eux des cloches dans les 547 anonymes, tant leurs épigraphies peuvent être variées et complexes.

Cela signifie que le paysage d’avant guerre est marqué par deux fondeurs écrasants : les Causard et les Van Aerschodt. Ils se partagent le paysage de manière assez tranchée, les Van Aerschodt en Flandre, les Causard en Wallonie.

Pour anecdote, le paysage d’après-guerre est marqué par deux fondeurs individuels écrasants : Marcel Michiels JR et Georges II Slégers (Causard).

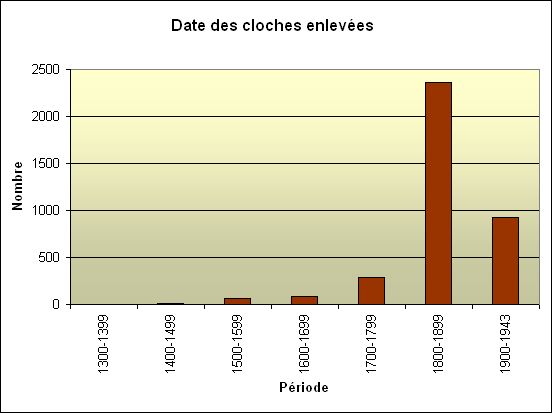

La liste dégage aussi des dates, qui ne manquent pas d’être intéressantes pour autant que l’on considère qu’elle ne constitue pas un paysage campanaire d’avant guerre in extenso. On y inventorie :

14ème siècle : 2 cloches.

15ème siècle : 9 cloches.

16ème siècle : 67 cloches.

17ème siècle : 87 cloches.

18ème siècle : 290 cloches.

19ème siècle : 2363 cloches.

20ème siècle : 923 cloches.

Cela nous donne un graphique de cet ordre :

Le 19ème siècle y est fort majoritaire. Cela peut s’expliquer par deux raisons : tout d’abord la présence forte des Van Aerschodt et Causard, comme évoqué ; le fait que pour le 20ème siècle, seule la période 1900-1943 a pu historiquement exister. En effet, notre période est bornée. Considérons de plus qu’entre 1939 et 1943, il n’a existé quasiment aucune fonte de cloches.

Il est important de remarquer que les cloches antérieures à 1799 ne sont pas majoritaires, mais représentent quand même 165 pertes cruciales.

Les apports concernant les fondeurs

Ces apports sont innombrables. Nous allons les passer en revue en trois catégories relativement indistinctes (elles n’ont pas valeur de marqueur, mais servent juste à ordonner) : les fondeurs majeurs, les fondeurs conséquents, les micro-fondeurs.

Les fondeurs majeurs

Les Van Den Gheyn : Toutes sont des cloches de valeur inestimable. Notamment, 30 ne sont pas des Andreas Lodewijk, et sont donc encore de valeur supérieure. 148 sont des Andreas Lodewijk et donc, comme évoqué, elles ont une valeur légèrement moindre.

Confusions possibles : les Andreas Lodewijk Van Den Gheyn peuvent être confondues avec des A.L.J. Van Aerschodt. Les dates de fonte permettent de différencier de manière imparable.

Les Van Aerschodt : 940 cloches. Elles sont en principe assez faciles à identifier, leur épigraphie étant partiellement standardisée. Reste que des confusions peuvent exister entre les fondeurs (André, Séverin, Félix), les dates permettent de différencier.

Les Causard : 716 cloches. Ils sont indissociables, sauf étude approfondie de chaque cloche. En effet, de fondeur à fondeur (Hippolyte, Adrien, Marie, Georges), ils utilisaient les mêmes matrices.

Les fondeurs conséquents

Alfons Beullens – Omer Michaux : Il s’agit de deux fondeurs de Louvain, le premier a une période d’activité correspondant au dernier quart du 19è siècle, le second prend sa succession et fondra jusque dans les années 1930. Dans l’inventaire, ils totalisent 273 cloches. Ce sont généralement des cloches d’une constitution modeste, autant en profil campanaire qu’en décor.

Confusions possibles : Aucune. Décoration gothique assez grossière. Présence d’une feuille verticale, fortement striée, tête vers le haut, sur chaque anse.

Les Michiels : Marcel Michiels père et fils. Pas encore de production majeure en nombre. Vu les difficultés de reconnaissance, il reste probablement des cloches en anonyme.

Confusions possibles : Avec les Sergeys des années 20.

Les Sergeys : Cloches souvent intéressantes. Se reconnaissent parfois grâce à l’épigraphie d’ange dont la tête est ailée.

Les Lainville : Il y a eu assez probablement une production majeure en nombre. Ce sont des travaux qui sont systématiquement le témoin d’un manque de qualité. Le travail est souillon, l’épigraphie bâclée, il subsiste de nombreuses fautes d’orthographe. Certaines cloches dénotent une température trop basse. Les lettres ne sont pas bien formées, il y a des trous dedans.

Il est envisageable de les reconnaître sans le nom des Lainville, si le rinceau ci-après est présent, si les lettrines ont cet aspect : grosses lettres grossières avec des décalages. Une présence de fautes d’orthographe est un plus. Dates : 1820~1850 pour la plus importante part de production.

Les Drouot : Il y a eu probablement une production très importante en nombre. Toutefois, nous rencontrons des difficultés dans l’identification. En rinceau, la palmette Drouot permet toutefois de déterminer pour bon nombre d’objets

Les Drouot avaient aussi une étrange méthode (expérimentale ?) concernant leurs couronnes. Certaines sont soit tronquées, d’autres très hautes et presque comme à tête plate. La photo permet de mieux comprendre. Il ne nous est pas connu d’autres couronnes du type, mis-à-part sur des Bochum. Il est aisé de différencier les deux.

Confusions possibles : Nombreuses. Les fondeurs du Bassigny collaboraient ensemble et s’échangeaient les matrices

Baron de Rosée, Henri Michel : Ce sont des cloches de très haute qualité. Par contre, les confusions sont légion. Confusions possibles : Henri Michel a succédé au Baron, les épigraphies sont très proches. Reste que Madame la Baronne a aussi fait fondre. Confusions possibles avec les Hippolyte Causard. Dans le doute, nous avons entré toutes les cloches possédant le mot Moulins comme étant du Baron, mais ce n’est pas chose acquise. Ö Confusions possibles : Les rinceaux Michel et A.LJ. Van Aerschodt sont proches. Voir la différenciation ci-dessous.

Henri Michel

Andreas Van Aerschodt

Les micro-fondeurs

Outre l’inventaire, c’est là probablement l’apport le plus intéressant du dépouillement du fonds De Beer. En effet, autant De Beer que l’Irpa (à part égale, puisqu’il s’agit d’une mise à disposition de l’information au public) apportent une pierre importante à l’édifice. Cet inventaire permet d’apporter une connaissance souvent conséquente sur les petits fondeurs. Nous parlons de « micro-fondeur » en parlant de Du Mery ou Von Trier. C’est une parfaite hérésie. Comprenons bien qu’il s’agit ici d’une appréciation sur le nombre et non sur la qualité.

Nous parlerons de deux catégories de fondeurs : ceux qui sont rares, ceux qui nous sont inconnus.

Nous parlerons de ces deux catégories à l’exclusion de toute faute d’orthographe ou toute faute d’appréciation (Drouot Hubert, c’est Drouot-Habert), sauf ce que nous n’aurons malheureusement pas détecté.

Les fondeurs rares relevés dans l’inventaire :

Guillaume Witlockx ; Alexis Roelans ; David Roelans ; Alphonse Van Aerschodt ; André-Charles Van Aerschodt ; Georges Paccard ; François Chaudoir ; Joris Carolus ; Nicolas Fronmage ; Bollée ; Louis-François Regnault ; Lombard Perseaux & Aubrix ; Denis-Joseph Van Dale ; Georges Du Mery ; Jan-Baptist Wierinck ; Frans Wierinck ; Constant-Jozef Wierinck ; Thomas Chevalier ; Pierre Courteaux ; François II Garnier ; Jacob De Clerck ; Joseph Perrin ; Charles Perrin ; Léopold Marquebreucq ; François Barbieux ; Jean-Baptiste Barbieux ; Nicolas Chevresson ; Famille Simon ; Cochois (Bassigny) ; Maurice Duviviers ; Adolphe Polard ; Michel De Saint-Léger ; Baron Jacquier de Rosée ; Thomas Dawir ; Jan Von Trier ; Gregorius Von Trier ; Peeter De Leenknecht ; Jan Zeelstman ; Medard Waghevens ; Georges Waghevens ; Jan Waghevens ; Peter Waghevens ; Jacob Waghevens, Jean Van Laer ; Pieter Hemony ; François Hemony ; Henri Grongnart ; Roch Grongnart ; Jean Grongnart ; Thomas Plumère ; Claude Plumère ; Joseph Plumère ; Gaulard et Compagnie ; Jean Chappel ; Jean-Baptiste Les Blampain ; Henri Lambert ; Arnoul Viscre ; Antoine Scawerain ; François-Bernard-Joseph Flincon ; Joseph Goussel; Claude-François Loiseau, Charles Maitrot ; Jean-François Lovinfosse ; Joseph Beduwe ; Jan Cauthals ; Alexius Petit ; Ignatius De Cock ; Marc Le Serre, Romulus Blauwput ; François Briot (Bassigny) ; Pierre Boitel (Bassigny) ; Jan Frans Daems (commu sous Jean-Baptiste Daems) ; Jean Delecourt ; Petrus Bouvrie ; Mathieu Chappius ; Nicolas Chaboteau ; Nicolas Antoine (Vosges) ; Claude De Forest ; Louis Edel (Strasbourg) ; Jacques Feraille ; Bartholomé Cauthals ; Jos Gonthier ; André Joseph ; Clément Habert ; Petrus Peeters ; François-Joseph Pauwels ; Johannes Pauwels ; André Bernard ; Edmond Pluvinage (Nord) ; Gaston Rosseeuw ; Alexius Cambron ; Boudewijn Wijts ; Nicolas Legros ; Pierre Legros ; Pierre Levache ; Louis Binamé ; Jacob Holtzer (Unieux) ; Bochumer Verein (Allemagne) ; Claudius Du Murcy ; Claude Gouvenot (Bassigny).

Les fondeurs inconnus

H.B. De La Chaire, Jérôme et Compagnie : Semble avoir existé à Paris sous le nom Dutot D., Jérôme & Cie' 1855-1875, Nicolas Delvaux.

Joannes Bastien : Il s'agit indiscutablement de Jules-Nicolas-James Bastien, et c'est une faute d’orthographe.

Natalis, de Trier. Nous est totalement inconnu. Natalis Treverensis me fecit anno 1579.

Bechault. Nous semble erroné.

Clément Daquot. Nous semble erroné.

Grégoire Marin. N’importe quoi ! Il s’agit de Séverin Van Aerschodt.

Thonvenu : tout laisse à penser que c’est une Thouvenel.

Plumeret : Il s’agit plus que certainement de Plumere Thomas.

De Roves : Il s’agit du Baron de Rosée.

Canard F : Il s’agit de Ganard Félix.

Joseph Dechange : Petit fondeur ayant été actif à Tihange.

Perdrix : Petit fondeur actif sous le nom de Perdry Adrien II.

Antoine Hannot

Dormois : Serait-ce Dormois Frères ?

Maximilien Langue. Eventuellement un fondeur liégeois.

Johannes Mabillon : Ne s’agit-il pas de Mabilon en Allemagne ?

Constantin Liénart. Nous semble erroné.

Joannes Vanderlinden. Nous est inconnu.

James Sebastien : Très probablement James Bastien.

Florent Delcourt : très probablement Delecourt.

L.I. Caluwe : Très probablement Caluwé Louis-Jean.

Van Der Putten Johannes.

Guilam Ducance. Est totalement erroné.

G. Englebert. Faux ! Il s’agit d’une Causard-Slégers.

Johannes Le Fever.

Petrus Van De Putte. Nous semble erroné.

Henri Epichelli ou Epicheli. Il s’agit de Pierre-Henri MICHEL !

Pour les suivants, on peut s’interroger à savoir si’il s’agit d’un parrain, d’un mécène, d’un marguillier, etc, car tout est possible : Nicolas Delvaux ; Bechault ; Clément Daquot ; Grégoire Marin ; Antoine Hannot ; Claudius Gouvenot, Constantin Liénart, Vanderlinden Joannes ; Van Der Putten Johannes ; G. Englebert ; Petrus Van De Putte.

Ces estimations ont été faites tenant compte de tous les dictionnaires de fondeurs existants.

Cette liste de fondeurs, quoique rébarbative, laisse apparaître un nombre de faits importants :

99 % des fondeurs y sont présents. Très rares sont ceux qui y échappent (pour exemples, Melchior De Haze, les Hoerken, les De La Paix). Trouver un fondeur absent de la liste sans qu’il ne soit un fondeur secondaire est pour ainsi dire quasiment impossible

On y trouve un nombre impressionnant de Maîtres : les Van Den Gheyn, les Von Trier.

On y trouve un nombre impressionnant de cloches historiques, ce qui signifie de très grandes pertes : les Zeelstman, les Waghevens, les De Leenknecht.

Citons des cas malheureux comme la cloche 10034665, objet inconnu en provenance de Tilff et daté de 1874, inventorié A.V.III. En réalité, il s’agit d’une Gregorius Von Trier de 1574, démolie parce qu’ils ont mal lu la textura quadrata. Du coup, un 5 est devenu un 8. Comment perdre un objet précieux.

Il y en a eu d’autres dans le genre, comme l’anéantissement de cloches de Waghevens en pagaille, de Du Mery, de Witlockx. Seule l’interdiction de démolir des carillons semble avoir été respectée.

Le patrimoine campanaire belge a été très profondément décimé en 1943, en anéantissant un nombre important de cloches d’horizons extrêmement divers, des cloches de fondeurs de grande réputation, des cloches historiques profondément précieuses.

Pour un pays peu riche en cloches médiévales, ces enlèvements ont des conséquences dramatiques. Il est certes correct de dire que seules 165 pertes sont comptabilisées, c’est relativement peu, reste que la cloche médiévale en Belgique reste un élément plus rare que dans les pays voisins.

La gabegie fut telle que des enlèvements ont été perpétrés sur plusieurs Jacob Holtzer (des cloches en acier), voire même le comble, des Bochumer Verein, c'est-à-dire des cloches en acier provenant d’Allemagne.

Conclusion

On peut penser que le plus gros est abattu. Au contraire, ce corpus n’est qu’un début. Durant des mois et des mois – si ce n’est des années – il faudra identifier, corriger, amender, etc. Bien des imprécisions subsistent et les fichiers RECIB / REFOND en témoignent largement ; en effet, rares sont les jours sans corrections. Toutefois, ce document un peu épais est une première base. Au fil du temps, il va devenir précieux, ce sera une base de donnée dans laquelle on pourra puiser avec confiance.

A ce jour, le dépouillement de cette base apporte des informations qui sont dès maintenant incontestables :

- Les cloches de quasiment tous les fondeurs ont été touchées.

- Les enlèvements concernent de manière importante en nombre deux dynasties majeures de fondeurs : Les Van Aerschodt, les Causard / Slégers.

- Des cloches historiques ont été enlevées et le nombre de cloches n’est pas négligeable.

Ce ne sont pas des informations atypiques, mais désormais un corpus vient appuyer ces dires.

L’avenir consistera à identifier pourquoi 800 cloches manquent à l’inventaire. Les travaux seront aussi menés afin d’identifier les petits fondeurs et les éventuelles erreurs concernant les fondeurs à ce jour totalement inconnus.