![]()

Accueil - Urbex minier - Cloches et clochers - Ardèche insolite - Paysages sonores - Contact & achat

Les Van Den Ghein fondeurs de cloches, canons, sonnettes et mortiers, à Malines.

Les fondeurs du nom van den Ghein qui, pendant environ deux siècles, ont maintenu bien haut la renommée de l'industrie de la fonte des métaux à Malines, sont tous issus de Guillaume van den Ghein, originaire de Goorle, commune hollandaise, voisine de Bois-le-Duc. Il vint, au début du XVIe siècle, prendre sa résidence à Malines.

Antérieurement à cette époque, le nom ne fut cependant pas inconnu dans les archives malinoises. Déjà en 1386, les registres scabinaux mentionnent Swane van den Gheyne, touchant une somme d'argent que lui paye Antoine Bloc.

Registre scabinal n° 8, f° 210, r° 1388. Anthonius Bloc dedit Swane van den Gheyne XXXV mott. solvendos ij mott. in Bavonis quando erit.

Une vingtaine d'années plus tard, en 1407, André van den Gheynen, dont le père, décédé, portait le même prénom, se fit inscrire dans la bourgeoisie de Malines. Sans descendance, sinon sans propriétés, ces homonymes n'ont laissé d'autres traces dans les archives. Par contre, les descendants de Guillaume van den Ghein, sont nombreux à Malines, où leur présence se relève jusqu'en 1745 (4). Fondeurs de cloches, de père en fils, le dernier qui exerça ce métier en cette ville, y mourut en 1897.

Registre scabinal n° 18, f° 196 v° 1407, xvij Augusti. Andreas filius quondam Andrée vanden Gheynen, burgensis, ejus testes et plegii Judocus de Halen et Gubolinus Heckelin, scabini Gabriel, Arnoldus Bau.

Il y eut toutefois au XVIe siècle des van den Ghein dont il a été impossible d'établir la filiation : le 30 juillet 1519, Jean van Gheine de la paroisse Saint-Jean, se marie à Elisabeth Vernaven de Waerloos. Dans l'obituaire de la même paroisse, on relève les décès à la date du 23 juillet 1565 de Marie van den Gheine et à la date du 11 novembre 1572, de Merck van den Ghyne.

A Anvers aussi il y eut des van den Ghyne, qui pourraient se rattacher à cette souche, vu le métier de batteur de cuivre qu'ils exerçaient et aussi vu la similitude de leurs prénoms Jean et Antoine qui se rencontrent fréquemment dans la descendance de Guillaume. Le document qui nous a révélé leur présence à Anvers, est assez intéressant pour être analysé. Il est extrait des registres des échevins Asseliers et Martini et porte la date du 5 octobre 1574.

Jean et Antoine van den Ghyne, deux frères ayant quitté le pays vers 1562, pour aller exercer leur métier de batteurs à Gosselaer au pays de Brunswick, sollicitent du magistrat anversois une déclaration constatant qu'ils sont nés du mariage légitime de Jean van den Ghyne et Jeanne Koeschot, leurs parents ; qu'ils n'ont point été bannis de leur pays d'origine, mais qu'ils l'ont quitté librement pour aller à l'étranger gagner leurs moyens de subsistance par l'exercice de leur métier de batteur de cuivre ou chaudronnier, métier que leur père et leurs ancêtres aussi avaient exercé honnêtement et de tout temps.

Les échevins reçoivent à sujet les déclarations de Henri Janssens, 61 ans, Thierry Thielens, 53 ans. François Heyens; 40 ans, Corneille Coeschoit, 40 ans, Pierre van Coeschot, 45 ans, Gerard Coeschot, 31 ans, tous chaudronniers et bourgeois d'Anvers. Parmi eux Pierre van Coeschot est désigné comme l'oncle des frères Van den Ghyne. Un autre oncle dont le nom est biffé dans le texte à cause probablement de son absence au moment où se passe l'acte, s'appelait Antoine van den Ghyne.

Si, après deux siècles d'activité, les fours des van den Ghein se sont éteints à Malines, leur industrie n'en discontinua pas pourtant, mais elle fut transportée ailleurs par André van den Ghein, frère du dernier représentant de la famille à Malines. On a relevé la présence des descendants d'André, successivement à Saint-Trond, Tirlemont et Louvain. Malgré les efforts de quelques historiens, la généalogie de la famille est restée obscure, présentant au surplus de nombreuses lacunes. Pour la période correspondante à leur activité dans la ville de Malines, nous avons la conviction d'avoir réussi, après de multiples recherches, à établir avec exactitude les chaînons de la famille. Faute de loisirs suffisants, nous n'avons pu poursuivre, en dehors de Malines, la lignée des fondeurs. Quoiqu'autre, mieux placé, pourra le faire d'autant plus aisément, que sa tâche sera facilitée par l'existence des registres paroissiaux des lieux de résidence des fondeurs.

Parmi ceux qui se sont occupés de cette famille, il y a lieu de signaler surtout : XAV. VAN ELEWYCK. Mathias van den Gheyn et les célèbres fondeurs de cloches de ce nom. Louvain, Ch. Peeters. 1862; F. STEURS, Ennige aanteekeningen rakende de mechelsche klokgieters, Mechelen, A. Dierickx-Beke, Zonen. 1877.

Dans la collection de feu Mr Guillaume, à Malines, se trouve encore une quittance délivrée à la congrégation des Frères de N.-D. à Alost, par Pierre Van den Gheyn, religieux et fondeur à Louvain, commesuite au payement de la cloche qu'il avait coulée pour eux, en 1732 : Ontfanghen van den Eerw. Pater Procurator der Lieve Vrouwbroeders tot Loven de somme van dry en twintigh gulddens en negen stuyvers tot voile betalinghe vande klok gegoten voor de eerw. Paters Lieve Vrouwbroeders tot Aelst, item vier guldens en vier stuyvers verschoten voor het maken van den klopel, samen seven en twintigh guldens en derthienstuyvers. Actum in loven den 6 9bris 1732.

(Signé) br. Peeter van den Gheyn.

Ce religieux fondeur est selon toute probabilité le même Pierre van den Gayn, qui en 1740, était frère cellite à Louvain et achète à la ville de Malines, l'ancien tambour en fer ayant servi à la sonnerie de l'heure, à la tour Saint-Rombaut. (Voir compte comm. 1740, f° 14).

Quoique les fondeurs van den Ghein se soient éloignés de Malines, vers la fin du XVIIe siècle, il y eut cependant, de leur part, un essai de retour auprès des foyers éteints. En 1740, la veuve de Gabriel van den Gheyn, ses fils et son beau-frère, tous fondeurs de cloches, adressèrent au magistrat de la ville de Malines, à la date du 5 décembre, une requête collective en vue d'obtenir, en se fixant en cette ville, l'exemption des droits perçus pour l'entrée dans la bourgeoisie, l'exemption des corvées du service de la garde en ville et, enfin, celle du logement des militaires. Tout cela leur fut accordé, à la seule condition de ne point exercer d'autre métier que celui de fondeur.

Registre des résolutions du magistrat, S. 1, n° 15, f° 130 v°. 1740. 5 Decembris. Eodem is door de Heeren Polieyemeesters rapport gedaen van de requeste van de Wed° van Gabriel van de Gheyn ende haeren swager ende sonen, clockgieters, versoeckende om hun binnen dese stadt te etablisseren, vrydom van de Poorterye ende van de wachte ende logeringe van soldaeten, mitsgaders van alle voordere sorgelycke lasten, is geresolveert aen de supplianten te accorderen vrydom van de poorterye ende van de wachte ende logeringhe van soldaten behoudensin tydt van noode, endeoverlast, mits geene voor de reneiringhe doen de depoorterye aen gaende.

Malgré la suite favorable donnée à leur requête, la famille parait ne pas avoir donné de suite à son projet. Leur présence n'est pas relevée à Malines postérieurement à cette date et nous ignorons qui fut le fondeur Gabriel et quelle fut sa résidence (8). Pour l'orthographe du nom patronymique de la famille, qui tantôt se présente avec un y, tantôt avec un i, nous nous sommes arrêtés à cette dernière, parce que toujours les fondeurs malinois ont adopté celle-ci dans leurs signatures authentiques connues. Elle se retrouve, du reste, sur leur pierre tumulaire, et aussi, à part de très rares exceptions, sur les innombrables cloches et mortiers sortis de leurs mains. La difficulté du placement de la lettre Y dans certains espaces réduits, comme sur la plupart des mortiers ne peut constituer une raison à son remplacement par la lettre i, le fondeur, dans ce cas, aurait placé, ainsi que le firent d'autres fondeurs du XVIe siècle, un second i à côté du premier, pour marquer son intention d'inscrire un Y. D'autre part, l'Y existait dans l'atelier des van den Ghein, puisque nous l'avons vu placée sur une cloche de Pierre I, faite en 1533.

Postérieurement encore, en 1774, les registres paroissiaux enregistrent le mariage, accompli à Malines, entre André van den Gheyn, probablement le fondeur deLouvain, avec unede sesparentes, Pétrouillevan den Gheyn : Reg. des mariages de paroisse Saint-Rombaut, 12 Julij 1714. Obtenta dispensatione Romana super impedimento 2de consanguinitatis gradus, et cognationis spiritualis ex eo quod oratrix susceperit in confirmatione prolem oratoris, matrimonio juneti sunt Andreas van den Gheyn et Petronilla van den Gheyn coram me J. B. van Trimpont Pleb. Sti Rum. ad hoc, in quantumopus, commisso a R.D.S.G. van Hecke, pastore

S. Michaelis Lovanii et testibus R.D. Bernardo Smits et Francisco de Prost.

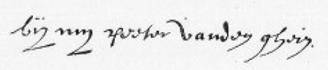

Au reste, c'est l'unique fois, et pour expliquer cette circonstance, il ne nous parait pas téméraire de croire qu'elle fut placée non par le maître, mais par un des ouvriers, sur une cloche d'ailleurs peu importante. Dans tous les actes ou documents, rédigés par un fonctionnaire, en retrouve constamment l'y et il se présente ainsi ce fait bizarre que, sur une pièce écrite par un tiers, signée par un des fondeurs van den Ghein, en retrouve dans le document le nom écrit avec un y, alors que la signature authentique ne porte qu'un i. Ce cas est patent dans le testament passé devant le notaire H. Sporckmans, en 1618, et signé par Pierre van den Ghein et dont ci-dessous la reproduction photographique de la signature.

![]()

Onze fondeurs du nom de van den Ghein ont travaillé à Malines. Dans notre étude nous n'avons pas compris le fondeur André, né cependant à Malines, mais qui n'y exerça pas son art et alla s'établir ailleurs.

Le plus ancien, GUILLAUME, l'auteur de la nombreuse lignée, donna le jour à deux fondeurs, nommés Pierre et Jean, que nous désignerons par PIERRE I et JEAN I, parce qu'ils furent les premiers de ces prénoms, qui reviennent souvent. Jean I eût un de ses fils exerçant le métier et se nommant ANTOINE. Après celui-ci la branche de Jean I s'éteignit, mais à Pierre I, succédèrent deux de ses fils, l'un PIERRE II et l'autre JEAN II. Ce dernier n'eut aucun de ses enfants pour lui remplacer.

Pierre II, au contraire, père de nombreux enfants, initia à son art, trois de ses fils : PIERRE III, HENRI, et JEAN III. Seul Jean III eut un fils, PIERRE IV, en état de continuer le métier. Enfin Pierre IV perpétua la lignée des fondeurs, par deux de ses fils, dont JEAN IV, le dernier représentant des fondeurs à Malines, et ANDRE qui émigra, fit souche ailleurs et perpétua par ses descendants l'ancienne renommée de la famille.

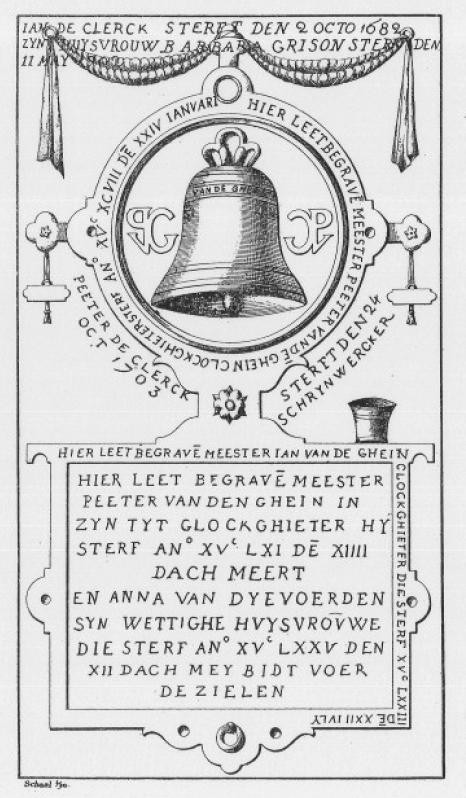

Longtemps en conserva à l'église N.-D. au delà de la Dyle, la pierre tombale sous laquelle furent inhumés quelques-uns des célèbres fondeurs. Elle mesurait 2m05 sur 1m15. Nous l'avons recherchée, mais en vain. A l'époque où, quoique brisée, elle existait encore, notre confrère M. le chanoine van Caster en fit un dessin à l'échelle de 1/10. Cette circonstance heureuse nous permet d'en donner à la page suivante une reproduction réduite. Le côté documentaire est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui nous avons à déplorer la disparition de l'original. La pierre fut placée au décès de Pierre II, mort en 1561 ; sa femme Anna van Dyevoorden, le rejoignit en 1575. Ses deux fils, Jean II, mort en 1573, et Pierre II, mort en 1598, sont inhumés près de lui. Les De Clerck dont les noms sont taillés près des autres sont des descendants des van den Ghein.

Guillaume van den Ghein le premier de la lignée, était fils de Guillaume et originaire de Goorle. Il se fit inscrire dans la bourgeoisie de Malines, au 17 juillet 1506.

Tous les détails biographiques sont tirés de documents d'archives, dont en trouve les principaux en annexes, et auxquelles nous renvoyons pour toutes los notices biographiques qui suivent. (Ndr : absent du présent document).

Registre dit "Poortersboek" Willem van den Gheyne, clocgietere, filius quondam Willems van Goorle es poorter. Ejus plegius Claes van der Hagen Scabini : Robbyns, Hoeven. Actum xvij Julij XVe VI.

Son acte d'admission le qualifie de "clocghietere" fondeur de cloches. Il exerçait donc déjà son métier. L'avait-il appris à Goorle, le lieu de son origine, ou ailleurs ? Ou bien ce fut-il à Malines qu'il fit ses années d'apprentissage, et ne réclama-t-il le droit de bourgeoisie que plusieurs années après son installation à Malines, comme ce fut le cas pour Hans Poppenruyter, le fondeur de canons, et d'autres artisans de cette époque ? Ces questions attendront sans doute longtemps leur solution. Toutefois, comme les coutumes communales de cette époque exigeaient de tout étranger que, pour être reçu bourgeois, il fallait habiter la ville d'une manière constante depuis au moins un an, en peut admettre que ce fut avant 1506, que Guillaume van den Ghein était installé dans cette ville.

Quoi qu'il en soit, antérieurement à 1500, il n'est fait mention de lui dans les archives malinoises, et ce n'est qu'en 1510, qu'il y reparait, en qualité de tuteur des enfants mineurs de Pierre de Smet et d'Elisabeth Sdryvers. De ses débuts, comme fondeur, il ne reste pas de traces, ils furent modestes probablement ; mais bientôt, son industrie prospéra, car au 16 juillet 1511, il se trouvait à même de faire l'acquisition d'un immeuble situé du côté droit de la rue Neuve, près de la rue de Bruxelles. Six mois plus tard, le 30 décembre de la même année, il élargit son installation avec une propriété voisine, dans la même rue. Au bout de peu d'années, en 1515, se sentant de plus en plus à l'étroit, il acheta une maison située dans la rue de Bruxelles et aboutissant aux deux premières. La maison contiguë de cette dernière, y fut jointe encore par après, le tout constituant, d'après un acte de1528, un bloc formé d'une grande et de trois petites maisons.

Costunten usancien der stadt vryheyt ende jurisdictie van Mechelen 1535, f° 14. Nyemant en mach poortere van Mechelen worden, ten si dat, hi een iaer te voren stede cast binnen Mechelen ghewoont heeft.

Des documents postérieurs, relatifs à ces biens, plus tard en possession de ses successeurs, font connaître les dénominations des deux maisons situées dans la rue de Bruxelles ; l'une, la plus grande, s'appelait de gulden Leeuw, le Lion d'or, l'autre contiguë de Bruylgans. Entretemps, en 1512, il avait encore acheté, une maison située dans la rue Neuve, faisant face à la rue Montagne aux Corbeaux, mais qu'il revendit en 1524.

Les actes scabinaux mentionnent diverses créances hypothécaires placées sur l'un ou l'autre de ces immeubles. Elles subissent, dans la suite, des transports répétés, difficiles à débrouiller. Ces acquisitions successives établissent avec évidence la prospérité industrielle, que l'activité et les connaissances techniques de Guillaume avaient su imprimer à sa fonderie. La date de sa mort doit être placée avant le 16 décembre de l'année 1533, car à ce moment, sa femme restait veuve et disposait en faveur de ses deux fils, Pierre et Jean, de tous ses droits sur trois immeubles de la succession paternelle.

Après des transactions successives, que mentionnent les actes scabinaux, toutes les maisons constituant le bloc, reviennent en possession de Pierre I et restent dès lors indivises jusqu'à la mort de Pierre III, dont les héritiers les aliénèrent définitivement en 1823. L'époque du mariage de Guillaume n'est pas révélé par les archives, mais celles-ci établissent que son épouse s'appelait Catherine van den Brande, et qu'elle lui survécut en 1533. Il eut deux fils, nommés Jean et Pierre, et une fille, nommée Josine. Celle-ci se maria à Bartholomé van Munnickhoven, dont elle eût six enfants ; les fils de Guillaume, Jean et Pierre, continuèrent tous deux le métier paternel, il en sera question ci-après sous la dénomination de Jean I et de Pierre I.

Jean van den Ghein I, fils de Guillaume, s'initia au métier de fondeur. Lorsque son frère Pierre I, fondeur comme lui, quitta la maison paternelle, en 1528, pour s'établir dans la rue Haute, il continua à travailler près de son père. Après la mort de ce dernier, il prit, en 1534, avec son frère Pierre, certaines dispositions relatives à la succession, qui lui assurèrent la propriété d'un des immeubles de la rue de Bruxelles, conservant ainsi en activité les fours de la maison paternelle. Son succès industriel ne parait pas avoir été brillant, car vers l'année 1537, il avait vendu sa propriété à un autre fondeur, Arnold Ericx, dont il fut l'associé pour certaines fournitures de cloches. A sa mort, du reste, il laissa une situation financière obérée, ce qui obligea les tuteurs de ses enfants à vendre, en 1545, tous les droits de succession que ceux-ci avaient sur un des immeubles de la rue de Bruxelles, afin de se procurer ainsi les moyens de payer les dettes et de pourvoir à l'éducation des enfants. Il avait cessé de vivre en 1544, attendu que son nom ne figure plus parmi les contribuables inscrits dans le registre des impôts de cette année.

Nous présumons Josine une des enfants de Guillaume, par le fait qu'il sa mort en 1545, Pierre van den Ghein est désigné comme tuteur de ses enfants. Reg. de la chambre pupillaire n° 4, f° 106 v°. Momboirs van den vjkinderen Bartholomeus van Munnickhoven daer affmoe der was Jozyne van den Gheyne, Peeter Van den Gheyne en Jan Van Beveren, xxj January xlv.

Sa carrière ne fut donc pas longue. Il avait contracté union avant 1529, avec Catherine Roebosch, soeur de maitre Jean Roebosch, pharmacien. Son épouse lui survécut jusque vers 1575. Trois fils étaient nés de ce mariage, ils s'appelaient Henri, Antoine et Jean. Henri, âgé de 18 ans en 1515, et Antoine, sont morts sans descendants connus. Le troisième fils, Jean, mourut vers 1578 ; par l'âge d'un de ses enfants, en sait qu'il fut marié avant 1553, mais le nom de son épouse est ignoré. Trois enfants, issus de cette dernière union, portaient, l'un, le nom de Jean, et était âgé de 25 ans en 1578, les deux autres s'appelèrent Antoine et Anne. Cette dernière épousa Guillaume Janssen et vivait à Rupelmonde en 1604.

Antoine van den Ghein est le seul des enfants de Jean I et de Catherine Roebosch, qui soit signalé comme fondeur. Il figure comme témoin dans un acte passé dans sa demeure, rue de Bruxelles, en 1584. C'est seulement dans ce document qu'il apparait avec le qualificatif de fondeur. Du reste aucune oeuvre sortie de ses mains n'est connue.

D'autres pièces, relatives à des transactions et à des actes de famille, mentionnent son nom, mais sont muettes sur sa profession. Le mariage, inscrit dans les registres paroissiaux de l'église Saint- Rombaut, en l'année 1587, et contracté entre Antoni van den Geyne et Anne van Quaeyribbe, pourrait, avec une certaine probabilité, être considéré comme le sien, quoiqu'il n'y ait aucune preuve à ce sujet. Rien, toutefois, n'est signalé dans les archives, relativement à cette union, ni à la descendance du fondeur Antoine.

Vivant encore en 1584, son décès doit donc être fixé après cette date. L'exercice du métier de fondeur, dans la descendance de Jean I, semble apparemment finir avec Antoine. Il ne reste plus comme représentant de l'art de la fonte que les descendants de Pierre I, dont nous allons nous occuper.

Pierre Van den Ghein I, fils de Guillaume, rapidement initié, par son père, aux secrets de l'art de la fonderie, se mit à l'exercer pour son propre compte, en 1528. Il acquit alors une propriété, située rue Haute, dénommée le Cygne, de Swane, donnant issue sur le Pré aux Oies, et y établit ses fours.

Professionnel expert, son industrie florissait bientôt, ce qui l'obligea à donner à ses installations une extension plus grande, par l'acquisition, en 1534, de deux nouvelles maisons contiguës à la première. En 1548, il apporta quelques modifications à la disposition de ses fours, et prit, à ce sujet, certains arrangements avec ses voisins.

Des acquisitions successives, faites tant par lui que par son épouse survivante, constituèrent un ensemble de propriété. formant dans la rue Haute, un seul lot de 5 maisons contiguës, dénommés la Sonnette, De Belle, le petit Cygne, de kleine Swane, le grand Cygne, de groote Swane, une autre sans nom connu, et la dernière s'appelait de groote Meerminne, la grande Sirène. Ces différents immeubles que grevèrent des rentes, relevées dans les actes scabinaux, furent l'objet de diverses procédures et mutations, amenées par des opérations de partage entre enfants après la mort des parents. Ces rentes ne constituent que des besoins temporaires d'argent, car Pierre van den Ghein I, propriétaire des immeubles cités plus haut, avait encore à son actif une part dans les propriétés, provenant de la succession paternelle, situées dans la rue de Bruxelles.

Il finit, après diverses transactions, comme nous le disions déjà, par se les approprier toutes. Ces détails établissent avec évidence que la famille jouissait d'une notable aisance. Pierre van den Ghein I était un artisan qui, par ses connaissances professionnelles et sa situation financière, avait gagné l'estime et la confiance de ses confrères de la corporation des forgerons, et lui valurent l'honneur d'être appelé différentes fois aux fonctions de juré du métier. Les archives le signalent comme tel en 1549, 1554, 1555 et 1558.

Il avait épousé dès avant 1532, Anne van Dievoirt, ou van Dyevoorden, fille de Jean, ce dernier appartenant, comme lui, à la corporation des forgerons. II fit, avec son épouse, un testament enregistré en l'année 1533. Après une période d'activité assez longue, il meurt, le 14 mars 1561. Sa veuve lui survécut jusqu'au 22 mai 1575. Leur succession a donné lieu à différentes contestations entre les héritiers. La pierre tumulaire, reproduite plus haut, portait la date du décès des deux époux. Les enfants issus de cette union, étaient au nombre de cinq : Pierre, Jean, Catherine, Marie et Barbe. Catherine épousa Jacques Schelkens, laissant trois enfants, qui étaient mineurs en 1575 et dont un s'appelait Jean. Marie devint l'épouse de Corneille van den Broeck, et n'eut point de descendants. La troisième fille, Barbe, resta apparemment célibataire. Les fils, Pierre et Jean, continuèrent tous deux, l'industrie paternelle désormais en pleine prospérité.

Voir comptes communaux, au verso du dernier folio et reg.scab.n°177,f°13r°.

Jean van den Ghein II, fils de Pierre I, occupa l'ancienne fonderie de Guillaume van den Ghein de gulden Leeuw, dans laquelle avait travaillé son grand-père Guillaume et son oncle Jean I. Nous le trouvons inscrit, à la rue de Bruxelles, comme locataire de cette maison, dans le registre des impôts de 1550. Sa veuve y habite toujours en1589. Ses années de début furent prospères. La considération qu'il s'était acquise par son activité industrielle l'appela, en 1562, aux fonctions de juré de la corporation des forgerons. En 1565 et 1572, il signe avec d'autres fondeurs des pièces de procédure relatives à son métier. Ci-dessous la reproduction de cette signature :

Compte communal, au verso du dernier folio.

Voir : Inventaire des archives, t.VI,p.165, n°5.

Par acte passé devant le notaire Godfroid van den Brande, le 25 octobre1575, l'habitation paternelle de Swaene était échue en partage à la mort de sa mère, aux héritiers de Jean II, décédé en 1573. Celle-ci devint par après la propriété de son frère Pierre II. La succession de sa mère donna lieu à des contestations diverses entre ses héritiers et leur oncle Pierre II. Les comptes de liquidation de l'héritage de leur grand-mère Anne van Dievoort, comprenant le bloc d'immeubles de la rue de Bruxelles, resté longtemps en indivision, furent l'objet de revendications de la part de la veuve de Jean II, qui fut obligée de les soutenir devant la justice, contre Pierre II.

Marié à Catherine Pelsers, Jean II mourut le 22 juillet 1573 et fut inhumé dans l'église Notre-Dame au delà de la Dyle, près des membres de la famille van den Ghein. Son nom fut inscrit sur la pierre tumulaire familiale. Trois enfants, dont un fils, nommé Jean, sont issus de cette union. Une fille, Catherine, épousa en premières noces Jean Claes (stadssteenweghere), fils de Jean, dont elle eut plusieurs enfants ; elle épousa en secondes noces Jean van Pastenaeken, peintre ; une autre fille, Elisabeth, épousa en premières noces Jean Reymaers, boulanger, et en secondes noces Jérôme Verheyden.

La veuve Catherine Pelsers vit encore en 1589 et elle fait, à la date du 8 décembre, un testament par lequel elle déshérite sa fille Elisabeth qui, par le fait de sa résidence à Bergen-op-Zoom, parait l'avoir abandonnée. Sa fille Catherine, au contraire, restée près d'elle, se trouve favorisée en raison des soins qu'elle lui a prodigués durant sa longue maladie. De son fils Jean il n'est point fait mention dans ce document, ce qui amène à penser qu'il avait cessé de vivre à cette époque.

Après la mort de son père, en 1561, Pierre van den Ghein II entretint l'activité des fours de la rue Haute, tandis que son frère, Jean II, était installé dans la fonderie de la rue de Bruxelles. Sa signature reproduite ci-dessous se trouve à côté de celle de son frère Jean II, sur les mêmes pièces et procédures dont il a été question plus haut.

Pierre II avait quitté la maison paternelle lors de son mariage et avait trouvé un gîte dans une maison (appelée Veemereckt ?) voisine de la fonderie, dont il devint propriétaire en 1566. Cette dernière avait une issue sur le Pré aux Oies et aboutissait sans doute aussi aux ateliers de son père dont ilresta le collaborateur. Antérieurement déjà, en 1555, il devint propriétaire d'une maison sise rue Keerbergen. Il acquit encore, en 1566, une maison appelée Saint-Christophe, attenante à sa première propriété, et au profit de laquelle il obtint, en 1575, l'autorisation de passer sur le bien de la propriété voisine, ce qui lui permit d'avoir accès à une citerne commune.

Il n'est pas possible de débrouiller d'une façon précise ce qu'il advint de l'atelier paternel, après la mort de Pierre I. Les documents postérieurs à cette date ne mentionnent plus la maison de Swaene comme fonderie. On en est donc autorisé à croire que les installations de la fonderie, qui ne pouvaient être utiles qu'à Pierre II lui furent cédées pour être annexées à sa .propriété (de Veemereckt ?), laissant à la veuve de Pierre I l'habitation de Swaene, qu'elle occupa jusqu'au moment de sa mort, en 1575. A l'occasion du partage des biens successoriaux de celle-ci, le lot comprenant de Swaene échut à son frère Jean II. Installé dans la rue de Bruxelles, celui-ci ne l'occupa point et, plus tard, ses héritiers l'aliénèrent au profit de Germain Bockxstuyns, potier.

Par des actes de 1580 et de 1582, Germain Bockxstuyns qui, en ces circonstances, fut probablement l'intermédiaire de Pierre II, transféra au nom de ce dernier la propriété acquise des héritiers de Jean II en même temps que quatre petites maisons y attenantes, situées au Pré aux Oies. Les registres des impôts consultés apportent la certitude que vers celte époque, Pierre II changea de résidence pour réoccuper l'ancienne maison paternelle de Swaene. Après sa mort, en 1599, sa veuve continua à l'habiter.

La prospérité industrielle de Pierre II lui fournit les moyens d'acheter d'autres immeubles encore ayant fait partie de la succession paternelle. Les archives mentionnent, en 1584, une maison nommée de Blaesbalck, le Soufflet ; en 1591, une autre nommée de Veemarct, le marché au Bétail ; en 1596, une troisième nommée de Belle ; en 1604, ses héritiers étaient en possession de la maison de Zeeridder (Meerminne ?). Toutes ces maisons étaient situées dans la rue Haute. Des rentes placées à diverses reprises sur le bloc des immeubles de la rue de Bruxelles, établissent ses droits de propriétaire. Les actes y relatifs de 1576, 1579 et 1583, dénomment l'un de Gulden Leeuw, un autre de Bruylgans. Semblables transactions financières s'opèrent encore sur des propriétés constituant le patrimoine de son épouse. Les unes sont situées dans la rue de Keerberghen, d'autres donnant un bloc d'une grande, nommée de dobbel Cortouwe et deux petites de twee Harincken sont situées au Quai au Sel.

Ces détails prouvent surabondamment, malgré que les archives soient muettes sur les fonctions qu'il a pu occuper dans la corporation des forgerons, quelle était la situation brillantequ'il s'était créée en tant que fondeur. Comme tel il ne s'occupa pas seulement de la fonte des cloches, il a dû se livrer à maints autres travaux de la fonderie du cuivre, parmi lesquels nous pouvons citer en particulier ses nombreux mortiers. Aussi les documents consultés le signalent tantôt comme clockgieter, fondeur de cloches, tantôt comme geelgieter, fondeur de laiton.

Marié, dès avant 1553, à Elisabeth Smeyers ou De Meyer, alias Wagemans, fille de Henri, il décéda le 27 janvier 1598. Sa veuve lui survécut jusqu'en 1605. Leur union donna naissance à une nombreuse progéniture, dont cinq filles et quatre fils. L'une des filles, Jeanne, épousa Pierre de Clerck, fondeur de laiton ; une autre, Marie, épousa en premières noces Jean Bocxstuyns, potier, fils de Gilles et de Marie van Zuenen, en secondes noces Guillaume Versschueren ; une troisième, Anne, épousa Corneille de Wint, boulanger ; une quatrième, Claire, devint l'épouse de Jean van den Berg, fils de Jean, boucher, et la cinquième, Elisabeth, épousa Jean van Lieck, dont un fils, Pierre. Un des fils, Antoine, mort jeune, laissa toutefois un fils, Jean, décédé lui-même en 1625 et dont une fille Jeanne. Les trois autres fils, Pierre, Henri et Jean, furent les continuateurs de l'industrie ancestrale.

Henri van den Ghein, un des fils de Pierre II né vers 1560, parait ne pas avoir fait des affaires bien brillantes. Déjà en 1588, il avait été forcé de recourir à l'assistance obligeante de son père qui offrit, en caution à la ville, sa personne et tous ses biens, pour tous les droits judiciaires qu'éventuellement ce dernier pourrait élever contre son fils Henri.

En 1590, Henri van den Ghein s'installa rue Sainte-Catherine, dans la fonderie de feu Jacques Waghevens, qu'il prit en location des héritiers de ce dernier, au prix de 25 florins par an. Il dut l'abandonner bientôt, ne pouvant faire face aux frais énormes qu'avaient entraîné les réparations de la maison et au sujet desquels il fit, en 1593, un compte de liquidation avec les propriétaires. Il acheta, en 1596, en son nom et celui de son épouse, une maison située dans la même rue, à proximité du Heembemd. Cette propriété était grevée de rentes dont le payement resta en souffrance. Vivant dans un embarras financier continuel, le magistrat dut intervenir, en 1599 pour le forcer à rembourser à Henri Claes une somme de 146 florins, empruntée à ce dernier. Il ne parvint pas à sortir de sa situation critique et, lorsque vers 1602, il eût cessé de vivre, la succession fut obérée au point que sa veuve, en présence du grand nombre de créanciers, fut obligée de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. La liquidation embrouillée n'était point terminée encore en 1606, alors que sa veuve s'était remariée déjà Pierre van Rymenant. Sa signature, reproduite ci-dessous, se trouve dans un registre appartenant aux hospices d'Anvers, au bas d'un contrat pour la fourniture d'une cloche. Notre confrère M. Geudens a eu l'amabilité de nous permettre d'en prendre le cliché.

Sa veuve, d'après les documents, s'appelle Anna Verspreet, toutefois, dans les registres paroissiaux de l'église N.-D. on trouve à la date du 14 août 1589, le mariage de Henri van den Ghein avec Anne Janssens d'Anvers. S'agit-il là d'une même personne ? Cela paraît assez probable attendu que la date du mariage correspond bien avec celle de la naissance du premier des enfants dont l'indication se retrouve ainsi que celles du baptême des autres enfants d'Henri, dans les registres de la paroisse Sainte-Catherine, sans que toutefois le nom patronymique de la mère s'y trouve reproduit.

Ces registres signalent six enfants : Elisabeth, née le 4 juin 1590, Corneille, né le 18 septembre 1591, Jean, né le 7 février 1593, Anne, née le 8 mars 1594, Pierre, né le 4 septembre 1597, Marie, née le 5 juin 1600. De toute cette descendance, seul un enfant, Anne, survit ; elle seule est mentionnée dans le testament de son oncle, Pierre III, en 1618.

Pierre van den Ghein II, fils de Pierre II, est né vers 1553, d'après un acte de 1600, concernant une fourniture de cloche à la commune de Hingene, et dans lequel il se déclare âgé de 47 ans. Après avoir collaboré avec son père, il s'en sépare à la fin de la vie de ce dernier. Marié en 1590, il achète avec son épouse, en 1590, une maison dans la rue de l'Empereur, aboutissant rue Voocht, et située non loin du Marché au Bétail. Pierre III fit rapidement des affaires florissantes qui l'obligèrent, en 1598, à agrandir ses installations. Il acquit à cet effet une maison contiguë à la sienne. Celle-ci fut l'objet de transactions diverses en 1600 et 1603. En 1610, il se rendit encore acquéreur d'un jardin situé au Neckerspoel.

Sa situation professionnelle le désigna au choix de ses confrères de la corporation des forgerons pour les dignités de doyen et de juré du métier. Les comptes communaux le signalent comme doyen en 1602, 1606, 1609, 1610, 1611 et 1613, comme juré en 1605, 1607 et 1617. Il fut aussi investi de plusieurs charges honorables dans sa paroisse, où il remplit, en 1611 et 1617, l'office de proviseur de la confrérie du Saint-Sacrement et en 1606 et 1607 celle du proviseur de l'hospice Saint-Julien.

Pierre van den Ghein III était fiancé, le 20 septembre 1590, à Anne Dormit, avec laquelle il contracta mariage peu de jours après. Son épouse meurt le 13 décembre 1607 ; il se remarie le 23 mai 1608, avec Claire Vergaelen, fille de Lambert. Il n'eut point d'enfants de sa première union, la seconde lui donna un fils, Pierre, né le 9 janvier 1609, qui vécut deux jours seulement. Pierre III mourut sans descendance directe, le 15 décembre 1618. Des dispositions testamentaires furent faites par Claire Vergaelen, son épouse, au 22 mai 1608, devant le notaire Jean van der Hoffstadt, et le 15 avril 1615, devant le notaire H. Sporckmans ; d'autres furent faites, par lui-même, devant ce dernier notaire, le 23 octobre 1618, ce document porte sa signature.

Néanmoins, sa succession donna lieu à différentes procédures entre ses héritiers, frères et soeurs, et Catherine Verpaelt, épouse de Henri van Hanswyck, et fille de Henri Verpaelt et de Anne Benoît, la première épouse de Pierre van den Ghein. Sa veuve vendit, en 1623, à Guillaume Jaecus d'Anvers, la maison de la rue de l'Empereur dont la dénomination était alors de Clocke, la Cloche. C'est aussi à ce moment que la propriété ancestrale, la première fonderie des van den Ghein, de gulden Leeuw, située dans la rue de Bruxelles, restée jusqu'alors en possession de la famille, fut morcelée et vendu par les héritiers de Pierre III.

Jean van den Ghein III, fils de Pierre II, plus jeune que ses deux frères Henri et Pierre III, travailla avec son père, probablement jusqu'au moment de la mort de celui-ci, en 1598. Aussi n'est-ce qu'a cette date qu'apparaissent les premières oeuvres qui portent son nom. Cette circonstance peut également expliquer pourquoi l'on retrouve Jean III occupant la fonderie paternelle de Swaene.

Au début, son industrie semble avoir été florissante. Il avait su gagner l'estime de ses confrères qui l'élevèrent, en 1615, au doyennat de leur corporation. Mais bientôt sa prospérité industrielle faiblit. Dès 1616, il greva, au profit de Paul van Lare, d'Anvers, la maison de Swaene qu'il habitait, d'une rente qui fut suivie par d'autres encore en 1617, au nom de Rogier Verbrecht, un parent de sa femme, et en 1622.

La situation économique de Jean III, devint de plus en plus sombre, au point qu'après son décès, en 1626, sa veuve fut accablée par les sollicitations des créanciers. Le notaire Sporckmans, curateur de la faillite, vendit l'ancienne fonderie de Swaene en 1627, réservant pour la veuve et les orphelins, le droit d'habiter la maison jusqu'au mois de mars de cette année. Les créanciers étaient nombreux et les dettes importantes. En voici quelques-unes, relevées dans les documents.

Pierre van Rymenam, marchand d'étoffes de soie, réclame pour ses fournitures la somme de 112 florins; Guillaume Jacques, d'Anvers, sans doute le même que l'acquéreur de la fonderie de Pierre III, introduit une créance de 75 florins ; Michel van Lare, apparemment un membre de la famille van Lare, chaudronniers à Anvers, est créancier pour la forte somme de 1432 florins ; les héritiers de Jean de Grauwe pour 122 florins ; Jean Cauthals avait fourni pour 300 florins de cuivre, dont le payement lui restait dû ; les soeurs noires de Malines réclament par l'intermédiaire de la mère supérieure une somme de 22 florins, pour soins donnés pendant la maladie du fondeur ; le magistrat de Tirlemont, ayant confié au fondeur la refonte de son carillon, sollicite la restitution de ses cloches et en plus la valeur de677 livres de métal fournies ; les écoliers de Léau aussi avaient fourni du métal en vue de la confection d'un jeu de cloches pour une valeur de 1200 florins, dont ils réclament le remboursement ; enfin Jean de Frans, d'Anvers, s'inscrit pour une créance de 450 florins. La déconfiture de Jean van den Ghein était complète, la liquidation de sa succession obérée ne se termina qu'en 1639.

Marié à Anne Verbrecht, le 4 juillet 1664, il eut de cette union quatre enfants, renseignés dans les registres de baptême de Notre-Dame : Jean, né le 3 octobre 1605, Pierre, né le 7 octobre 1607, Claire, née le 8 juillet 1610, et Anne, née le 20 mars 1612. Jean van den Ghein III trépassa en 1626, avant le 6 novembre. Son décès n'est pas enregistré dans l'obituaire de la paroisse Notre-Dame. On peut présumer que dénué de ressources, après avoir été soigné chez lui par les sœurs noires, qui de ce chef réclament une redevance à la succession, il a été astreint à chercher un refuge à l'hôpital pour y finir ses jours. L'obituaire de cette institution charitable ne débute qu'en 1629 et ne peut donc nous livrer la date de sa mort.

Pierre van den Ghein IV, fils de Jean lII, est né le 17 octobre 1607. Il sauva l'industrie de la famille au moment où elle allait sombrer à la suite du désastre financier de son père. Seul survivant de la lignée des van den Ghein qui put exercer l'industrie campanaire, il chercha à rallumer les feux éteints de la fonderie paternelle située rue Haute, et dénudé de ressources personnelles il se vit obligé, à peine âgé de 19 ans, d'en rechercher dans l'union qu'il contracta – peu de temps après le décès de son père.

Les charges résultant d'une nombreuse progéniture, ne firent point couler le pactole chez lui, aussi le voit-on, en 1645, condamné à payer une somme de 165 florins dont il était redevable à Jean Bisthort, marchand anversois, plus tard encore, en 1652, le magistrat l'obligea à débourser une somme de 50 florins au profit de Marie van den Strick. Dix enfants sont issus de l'union qu'il contracta au 22 décembre 1626, avec Marie Lambrechts.

Cinq de ceux-ci sont morts jeunes, une autre enfant, Maria, n'a pu être suivie. Une fille, Claire, épousa successivement Théodore van der Linden et Pascal Brouwers. Trois fils survécurent, dont l'un, André, né le 5 juillet 1634, épousa à Malines, le 5 mai 1655, Cécile Ceulers. Il exerça le métier de fondeur, mais quitta Malines pour s'installer à Saint-Trond d'abord et ensuite à Tirlemont d'où les descendants se rendirent à Louvain.

Un autre fils, Pierre, se fit boulanger et contracta deux unions, la première avec Françoise Sermettens et la seconde avec Anne Loots ; de sa première épouse il eut trois filles dont la descendance se retrouve à Malines jusqu'en 1745. Enfin, le troisième fils, Jean, fut le continuateur du métier à Malines, c'est le dernier dont nous aurons à nous occuper. Pierre IV est mort vers 1654, toutefois la date n'a pu être retrouvée dans les registres. A ce moment il est encore renseigné comme habitant la rue Haute et la dernière de ses œuvres connues date aussi de cette même année. Sa veuve ne lui survécut pas longtemps, elle le suivit, dans la tombe le 15 décembre 1656.

Jean van den Ghein IV, fils de Pierre IV, est né le 31 août 1642. Il fit ses débuts comme fondeur en 1665. Son admission dans la corporation souffrit quelques difficultés, au sujet desquelles l'intervention du magistrat fut sollicitée et qui se terminèrent par une ordonnance de celui-ci, en date du 4 avril 1665, obligeant les doyens des chaudronniers de procéder à l'examen de l'épreuve fournie par Jean van den Ghein. Il s'installa au Marché au Bétail. Le 20 novembre 1665, il contracta mariage avec Elisabeth van Gent, qu'un acte de 1675 dit être la veuve de Jean de Clercq, sans doute le fondeur de cloches connu ? Cette union resta stérile et c'est ainsi que la série des célèbres fondeurs du nom de van den Ghein s'éteignit à Malines par la mort de Jean van den Ghein IV, survenue le 5 décembre 1697.