Compte-rendu de randonnée sur le Causse Méjean

Causse Méjean - Récit de randonnée de 8 jours en autonomie totale - 28 février au 7 mars 2015

Huit jours au Méjean comme simple titre laisse entendre qu’il s’agit d’une semaine passée « dans » le causse Méjean, haut plateau lozérien. Bien au-delà de cette écriture, dans ces terres sauvages on ne s’appartient plus. Il s’agit en réalité d’un don de soi, on se livre à cette terre âpre, façonnée par les vents, volontairement et sans défense. En bas dans les vallées du Tarn, de la Jonte et du Tarnon, le printemps s’éveille avec force. Sur le haut-plateau par contre, l’hiver ankylose encore la vie sauvage.

Le Causse, c’est un tiers de maisons abandonnées et ruinées, cinquante pour cent de résidences secondaires aux volets clos ; le tout petit reste ce sont des gens calfeutrés dans leurs habitations aux murs épais, attendant le printemps et qu’on ne voit pas. Je suis parti en randonnée une semaine dans ce large territoire solitaire, en autonomie totale et seul. Ce récit n’a strictement aucune prétention, si ce n’est de garder la mémoire de cette courte transfiguration au sein de cette terre ondulante si tant aimée.

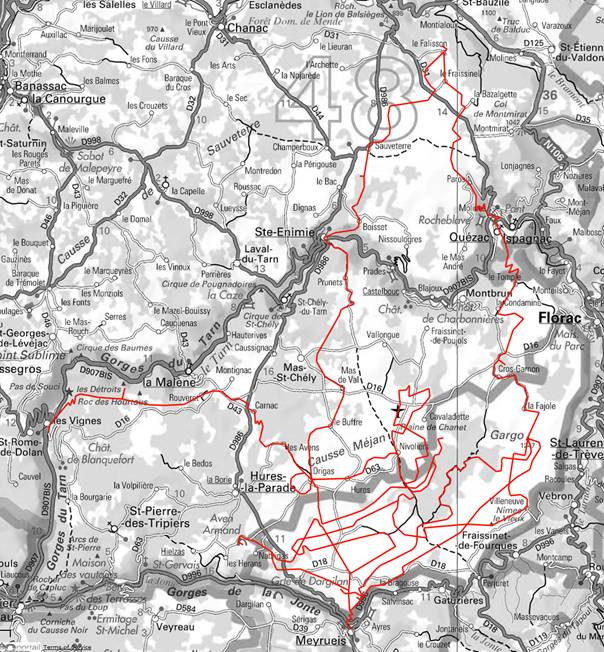

La carte du parcours

Au départ, le cheminement devait faire 149 km. Suite à certaines contraintes, qui seront évoquées en cours de récit, le parcours a été étendu à 240 km.

Certaines traces font comme des gribouillis. C’est parce que, gagnant 2 jours, je me suis permis des retours sur les secteurs les plus passionnants. Je précise tout de suite que d’évoquer le Méjean est une approximation. Le cheminement contenait aussi une incursion sur le Sauveterre, au nord de la rivière Tarn. C’était prévu.

Sens de parcours : Le départ est tout à l’ouest, aux Vignes. Le parcours a mené au Gargo, en passant par la Ferme de l’Hom. Ensuite, montée au Sauveterre par Paros. Extrémité nord au Falisson. Redescente par Sauveterre. Retour au Méjean à Mas-Saint-Chely. Arrivée à Drigas et boucle bouclée. A partir de là, parcours libre sur les terres de la Croisette, puis le lendemain, trajet de la Pauparelle au Gargo. En finition, Aven Armand et retour à la Pauparelle. Fin du séjour en plein sud à Meyrueis.

Jour 1

Le début de la randonnée se situe au pont du hameau nommé Les Vignes, en contrebas de Saint-Rome de Dolan. C’est un groupement d’habitations serré, en bordure du Tarn. En cette période de l’année, la rivière est belle, forte et calme, presque impériale. A quelques centaines de mètres du pont, un endroit tranquille est recherché et rapidement trouvé. Le but est de préparer sereinement le départ. Les vêtements « normaux », si l’on puit dire, sont quittés au profit d’un accoutrement adapté à des conditions dures. Une liste de pesée du matériel est donnée en fin de compte-rendu, sans que détail ne soit donné sur le volet vestimentaire. Je me permets donc un aparté au sujet spécifique du vestimentaire, car il en est question en cet instant de démarrage.

Un maillot en mérinos moulant et à manches longues s’est révélé très adapté. Je l’ai recouvert d’un t-shirt à manches courtes en matières synthétiques. Ce doublage a été réalisé afin de pouvoir permuter facilement dans les conditions climatiques chaudes et froides. J’ai recouvert ces deux couches d’un pull en polaire. Au dessus, une veste-cape de pluie. En pantalon, j’ai utilisé un collant mérinos, que j’ai recouvert d’un pantalon doublé, synthétique chauffant en intérieur, toile solide à l’extérieur. Les chaussettes étaient de deux versions : mérinos et synthétique thermique. Les deux ont été utilisées. Pour compléter : un buff en mérinos (extrêmement pratique), des gants en laine (se sont révélé fragiles) et chaussures de rando imperméabilisées. Le bas de jambe était pris par des guêtres.

Je ne possédais aucun autre vêtement. Durée de séjour : une semaine. L’ensemble de la tenue vestimentaire a été utilisée, et s’est révélée parfaite. Seul un gant a souffert avec un trou dû à un genêt scorpion.

Le point de départ, aux Vignes.

Revenons à la randonnée. Le projet : une autonomie complète sur le plateau désertique.

Le départ a été organisé à 15h00. C’est tardif, mais il y avait beaucoup-beaucoup de route à faire. L’objectif de ce premier jour était de monter à Carnac. Le parcours en soi n’est pas insoutenable (plus ou moins 16 kilomètres), mais l’heure tardive met un peu de pression sur le sujet, car la nuit arrive quand même assez vite. Ce n’est pas grave.

Les vêtements mis et le sac au dos, j’estime que je serai parfaitement confort en situation froide. Les premiers pas sont réalisés. La vue du hameau des Vignes est conforme à la vue de Google Street View faite avant le départ. Les petites maisons n’ont changé en rien, les volets sont fermés. Le chemin programmé utilise assez largement le GRP Tour du Causse Méjean. Ce cheminement ne laisse en principe que très peu d’ambiguïtés.

La montée sur la petite route domine le minuscule cimetière de Saint-Préjet, puis s’écarte peu à peu du Tarn. La vue est jolie, sans être vertigineuse. Le chemin monte ensuite dans les bosquets, sans que la moindre incertitude ne se pointe, c’est balisé. C’est une grimpette du niveau +417 au niveau +889 dans un premier temps. Ces 472 mètres de dénivelée me font très vite enlever la quasi-totalité des vêtements, et je me retrouve quasiment en cycliste, avec les mérinos moulants ajustés au corps.

Au fil de la montée, le chemin devient de plus en plus pentu. Je suis survolé par huit vautours fauves, qui je l’entends bien, pensent très fort : tombe dans le ravin, tombe, tombe, tombe ! Ca n’aura pas marché, dommage pour eux. En face, c’est le belvédère « Pas de Soucis ». Le temps est fort couvert et légèrement menaçant, tout en gardant une chaleur non négligeable (+16°C).

Arrivé quasiment au sommet et à l’approche des hauts plateaux, je tombe sur un cheval, au détour d’un tournant. Ca a de quoi surprendre et la bête hennit. Une dame me regarde avec un air semi-effrayé et demande si le chemin va à … (je ne sais plus le nom). Je lui réponds que non, le chemin descend très fort aux Vignes, et que le cheval chuterait. Afin de l’aider, je consulte les cartes. Elle se demande où elle est tombée quand elle constate (et je lui explique) que j’ai découpé les cartes afin de me séparer des bords blancs et parties inutiles, pour des questions de poids excédentaire. Je ne possède pas ce qui l’intéresse. En contrepartie, elle doit passer par la Maxane et je lui indique.

Finissant de monter, je me rends compte qu’elle s’engage au loin vers Rieisse, mais il est trop tard en vue de la prévenir. Elle s’est engagée dans la mauvaise direction. Je n’y peux plus rien.

A la fin de cette côte, assez rude tout de même, j’arrive dans le lieu-dit « La Caxe », qui comporte une maison et quelques dépendances. Cette partie du Méjean a été plantée avec des Pins d’Autriche. Ceci a été fait parce que l’arbre est peu exigeant en ressources, et la terre du Causse est pauvre. Cette partie du Méjean ne m’intéresse absolument pas. C’était su d’avance, ainsi je trace ma route sans stopper.

La randonnée s’est focalisée en réalité sur tout ce qui est blanc sur la carte, à savoir les étendues de désert. C’est ça le but. Ce n’est pas en jugement du beau ou du pas beau, mais simplement que je recherchais l’ambiance de ces lieux visités en 1993. Ca date déjà. Donc le parcours jusqu’à Carnac ne rencontre pas spécialement d’affinités.

Peu après La Caxe, et donc à peine le parcours débuté, je me perds. En effet, le secteur a été puissamment débardé. C’est un carnage sur des hectares. Les chemins sont éventrés et méconnaissables. Ayant complètement perdu mes repères, je me rends compte rapidement que je navigue plein nord vers Le Mayou et Les Hourtous. C’est totalement faux ! Du coup, ne trouvant aucune piste fiable, je rebrousse sentier et suis à la boussole un plein est tout simple. Cela me remet sur le droit chemin, ou tout du moins me rapproche de la configuration voulue initialement.

Au fil d’un parcours que je qualifierais de monotone, surtout balisé par d’incessants débardages, j’arrive au hameau de Rieisse. Je n’en verrai pas grand-chose car je tire rapidement le chemin vers le col de Rieisse. Un chemin tout aussi insipide me fait arriver au hameau de Rouveret, duquel je garde un excellent souvenir.

La nuit tombe doucement. Le hameau est désert et parfaitement silencieux. Le silence est si immense qu’on en aurait peine à définir le contour. Il n’y a rien et c’est d’une beauté pure très perceptible. C’est impérieux, pénétrant.

Je décide de faire une halte sous un porche. Un repas est en préparation. Ce serait parfait pour dormir, si ce n’est que le sol est couvert d’une couche de graviers assez grossiers et pointus. J’hésite quant à déménager ou pas, c’est-à-dire faire route vers Carnac. Après le repas, il me semble adapté de continuer. Au sortir, je me rends compte qu’une maison possède plein de petits lumignons alimentés par énergie solaire, diffusant une lumière tamisée sur la façade, le tout dans un silence toujours aussi majestueux.

La route jusqu’à Carnac est à faire dans la nuit noire. Ceci se déroule sans soucis car le chemin n’est franchement pas compliqué, si ce n’est qu’à un moment, il me semble avoir divagué dans des terres plutôt qu’un chemin, faute de vision nocturne suffisante (la lune est absente).

J’arrive à Carnac par le bas à 20h30. Ce petit village homonyme du compère breton est bien moins connu, mais très beau, je le jure ! A la montée, je repère un hangar agricole favorable en vue de poser le sac de couchage.

Je monte dans le village. Un homme et son chien sont présents, il s’agit de Monsieur Christian Robert. Assez étonné de voir un visiteur nocturne, nous discutons quelques instants, il est exploitant à Carnac. Il explique notamment que les 35 heures, pour lui ça n’existe pas. A moins… que ce soient les 35 heures par jour… 20h30, il termine sa journée et la période des agnelages était bien plus dense… Le hangar agricole est à lui. Il prend peur que je sois fumeur, mais ce n’est pas le cas. Quant à chauffer un café là, je m’en abstiendrai complètement, pour sûr ! Grâce à la gentillesse de cette personne, je suis hébergé et ce n’est pas un maigre bonheur.

A peine installé, la pluie commence à tomber.

Dans la paille, je suis très bien. Au sein du hangar, les brebis languissent, car les agneaux ne sont plus là. J’enregistre le cirque au travers des parois. La nuit sera très pluvieuse et les bêtes pleureront toute la nuit sans interruption.

Peu après le coucher (21h00), un chat me rend visite. Il m’explique par le biais de menaces que je suis chez lui et surtout, dans sa réserve de souris et de mulots !! Durant toute la nuit, il reviendra me voir, « oh long johnson », en lançant ses complaintes grondantes et feulantes à tout va, jusqu’à ce que je quitte les lieux sur les coups de 6h30 du matin. Pauvre petit chou, peu habitué aux visiteurs !

L’étape fait environ 16 km.

Jour 2

Le jour émerge avec grande peine, il tente de se lever mais pris de chagrin, il n’y arrive pas. Une pluie fine balaye le village. Il n’y a pas âme qui vive, sauf au loin le pick-up de Christian Robert qui démarre, sa longue journée commence. Le chemin me mène en plein sud. Il y a un extraordinaire portail en pierre daté de 1724. Vu la nuit, la photo est difficile.

Le but est de rejoindre le hameau « Les Avens », situé après la méchante pente qui borde Carnac. Le chemin est très facile. Par faute d’attention, je me trompe de chemin et je me dirige plein sud vers Aumières. Cette erreur est sans conséquences. Rapidement j’oblique plein est, en coupant au travers des bois. La seule difficulté est que cela fait attaquer la pente … en pleine pente ! Du coup je suis quand même vanné en haut !

La pluie m’interdit toute pause. Je n’ai pas pris de petit déjeuner.

Le hameau des Avens est un groupement de quelques maisons, dont disons une à peine reste viable, les autres sont des dépendances agricoles, ou ruinées. La traversée est assez rapide car le chemin donne l’impression de rentrer chez les gens, si jamais il y en a (bien des fois ce sera ambigu). Le nom « Les Avens » provient inévitablement des trous sous-minant le causse, dont un ici au sud du groupement de maisons.

La suite du parcours est globalement facile. Un chemin bien marqué permet de quitter les bois et d’arriver dans le « Causse Nu », les terres dénudées de forêts. D’office, d’emblée, immédiatement, c’est saisissant. La sortie du bois est touchante, forte, remplie d’une émotion terrible, presque insoutenable. C’est Drigas. Ce sont mes 14 ans. Le Causse s’offre à nu, à la fois rude et fragile.

De grosses congères encombrent le chemin menant à l’aven des Cabanelles, montant le sol à quasiment plus d’un mètre. Il n’y a aucune trace au sol, je suis le seul ermite à passer là en ce moment. A l’arrivée sur Drigas, je me pose la question à savoir pourquoi les gens n’aiment pas « ici ». Je ne trouve aucune réponse.

Eprouvé par les émotions, je m’arrête à un poste électrique abandonné. L’espace vide de l’intérieur, deux mètres carrés, me permet de prendre un café et un petit-déjeuner. Nous sommes à l’approche des dix heures. La pluie ne cesse, mêlée de brumes et parfois de neige fondante.

A la suite de cette pause bien méritée et un peu réfrigérante, je reprends le chemin. Le village en tant que tel, que j’avais traversé en 1993, ne me laisse aucun souvenir identique. J’avais gardé l’idée d’un hameau abandonné, ici c’est un micro-village dont les volets sont globalement fermés, mais plutôt restauré et avenant. Drigas compte une trentaine d’habitants en haute saison.

Après avoir traversé le hameau, sans croiser âme qui vive, je prends le chemin de Hures. Il s’agit d’un pèlerinage car le GR est celui que j’avais emprunté en 1993. Je reconnais très bien en ces lieux la vieille carrière, les sotchs, les dolines et les mamelons nus couverts d’herbes ondoyantes.

Les terres nues de Hures, vers le Villaret.

Une personne est visible sur le chemin. Un labrador arrive à grands pas. Le monsieur me signale que je dois comparer les traces dans les neiges, à savoir celles de son quatre-pattes-à-lui, et les autres traces à côté.

Une fois trouvées, nettes dans les névés, le sujet ne laisse aucun doute, il s’agit des empreintes du loup. J’ai à ce titre comparé postérieurement dans le guide des empreintes Delachaux et Niestlé. Le pas de la bête est impressionnant. Elle ne marche pas. Elle enjambe, trotte, saute, court… Les pas des pattes arrière sont considérables (11 cm). Le loup m’aura vu et décampé bien avant que je ne le vois !

A l’arrivée sur Hures, le village est noyé dans une pluie fine mêlée de vent. C’est un petit hameau, bien plus restreint que Drigas. A la fusion avec La Parade, le village est devenu le centre administratif d’une gigantesque portion de territoire caussenard. L’église, sobre et romane, domine les quelques maisons. Il n’y a pas âme qui vive.

Le paysage est fortement érodé en cet endroit, laissant d’immenses terres s’ouvrant au regard en emplissant les yeux d’une liberté non conditionnelle : partout est possible, les terres nues n’offrent aucune frontière. C’est un infini d’herbes ondulantes, bercé par les vents. Les ondes tracent des chemins mouvants dans les herbages qui dansent entre terre et ciel, jusqu’à ce qu’une pluie dense plaque les brins au sol.

Sans oublier un instant que 22 ans séparent mon amour initial et aujourd’hui, je quitte Hures et mets le cap sur le nord du Villaret, plus précisément un puech du nom de Montal. Le chemin est très agréable. Vu la pluie incessante, je me cache dans le recoin d’un abri sous roche, et prend mon repas de midi dans une agréable solitude.

A partir de la croix du Villaret, un chemin au tracé net me fait descendre droit vers Nivoliers, qui sera mon gîte étape du jour.

Nivoliers est un petit hameau au visage typiquement caussenard, beau et sévère à la fois. Le village comporte environ 13 habitants. Ma première préoccupation est de trouver un logis pour la nuit, durant qu’il fait jour. Je trouve un vieux porche semi-ruiné me permettant de m’abriter au sec, je suis bien.

Durant l’après-midi, j’ai le loisir de faire un parcours libre, ayant gagné pas mal de temps sur le cheminement programmé. De ce fait, je me permets de belles nouvelles incursions dans la nature sauvage.

La Serre de Bon Matin.

Le début d’après-midi, je monte en premier lieu sur la Serre du Bon Matin, qui offre un paysage d’une beauté infinie. Je ne ferai que citer un habitant du village, qui écrit : le causse Méjean est-il le plus bel endroit du monde ? En ces moments de retrait et de solitude, il est très difficile de douter et de se dire : non, car oui la beauté est exquise, tout comme le climat, le vide, l’offre de nature, le sentiment, la force. Après cette montée, très venteuse, je continue le parcours par un mamelon avenant, la Gressette. A 1152 mètres, cela permet une bonne vue sur les alentours.

Libre de tout, je décide de redescendre sur l’aérodrome du Chanet, qui est en principe l’aérodrome de Florac Sainte-Enimie, mais ici tout le monde appelle ça la plaine du Chanet. C’est une vaste, longue, belle plaine, s’étendant sur quelques kilomètres sur le nord de Nivoliers. Le lieu est peu utilisé, mais quelque peu régulièrement tout de même ont lieu des sessions de vol à voile.

La pluie se fait intense. Je monte sur le mamelon des Moures, afin de voir le nord, c’est bordé par des forêts de pin noir. Traversant à nouveau la plaine par le Charret, je mets cap sur Costecable, dont le mamelon très caractéristique est repérable à des kilomètres. Il est occupé à stricte moitié par la forêt, l’autre étant nu. Ce lieu est un repère aisé.

De passage, je réveille un gros rapace, qui roupillait, et qui se trouve offusqué que je débarque de la sorte. J’aurais aimé pousser jusqu’à la Piqouze, dont je trouve le nom comique, mais la pluie se fait vraiment-vraiment trop forte. Je suis dégoulinant. Je mets cap sur Nivoliers par le chemin le plus court.

Il est un peu moins de 18 heures lorsque je prends mon repas. Au loin j’entends des bruits de voix. Je me rends sur place car je commence sérieusement à manquer d’eau. Les voix viennent de la bergerie.

Un homme à grande barbe m’accueille, il s’agit de Christian Avesque, un berger. A ma demande de remplir les bouteilles d’eau, il répond : Ca ne se refuse pas ! Une dame qui est présente les remplit. Je profite de l’occasion pour enregistrer les brebis dans l’enceinte de la bergerie. Les sonorités sont douces et chaudes. Après quelques instants, Monsieur Avesque me propose de dormir dans le dessus de la bergerie, où il y a paille et logis au sec. Une seule chose à dire : ça ne se refuse pas !

Grâce à la gentillesse de cette personne, je passerai une nuit excellente dans la paille. Dans mes rêves, il y a une exaltation calme : de longues sinuosités d’herbes ondulantes aux couleurs fauves. Au petit matin, je constate que ma bouteille d’eau est gelée. Je suis pleinement satisfait que mon matériel me protège du froid (sic) … L’avenir, je ne le connaissais pas…

L’étape fait environ 14 km, auxquels j’ai ajouté environ 12 km de parcours libre. Total : 26 km.

Jour 3

La journée démarre fort tôt, car le parcours prévu est très grand. C’est aussi une étape importante, une étape dure, longue, belle, passionnante, difficile, et tant d’autres qualificatifs. En de tels paysages, on glisse très vite dans les superlatifs et les accumulations.

De ce fait à 5h30, je suis sur les chemins, sans petit déjeuner car j’étais logé dans la paille. A cette heure là, il fait densément nuit. Même si j’ai appris le chemin par cœur, je fais une petite erreur de parcours. Je monte à la carrière abandonnée de Bon Matin, au lieu de prendre le simple GR60. Je m’en rends compte rapidement et redescend en pleine pente.

La montée du GR60 est assez rude le matin !! Je me réveille avec peine. La pluie fine est bien présente. Passé le portail, un cri me surprend. Il s’agit d’un cheval de Przewalski, offusqué de ma présence matinale. Il hennit avec une belle puissance. Il s’agit d’un étalon, qui devance et protège son troupeau. Ni lui ni moi ne nous approchons. Tout est très bien et je disparais dans la nature avec discrétion.

Sans peine, je traverse brièvement le bois et me retrouve à la Bégude Blanche. C’est une ferme caussenarde magnifiquement restaurée. Les volets sont fermés et les lieux déserts. Je profite de cette occasion pour me mettre dans l’appentis arrière (ancien abri à bois) et me préparer un petit déjeuner, bien mérité. Le Taupe Cake est parfait. Après je me sens beaucoup plus en forme. Je ne peux pas préparer de café à cause du bois séché derrière moi.

La pause reste brève. Je reprends le chemin, qui en cette section est plutôt agricole, ou disons de la petite et belle agriculture (bio ?). Assez rapidement, je retrouve le paysage steppique tant aimé.

La Serre des Lattes.

Sur la Serre des Lattes, tout comme sur La Combette, je ne possède strictement aucun repère, tant le paysage est dénudé et monotone. C’est une merveille de dépouillement, austère au possible. Les combes et les mamelons se suivent et se ressemblent intensément, ce qui me remplit d’un bonheur cumulatif. C’est toujours pareil, mais la moindre variation me touche, du simple buis tordu au sommet d’une serre au petit tas de lauzes. Le paysage aride est digne d’un semi-désert du nord de la Mongolie. C’est merveilleux d’enchantement. Combien j’entendrais dire : il n’y a rien ! Mais… oui, justement, c’est ça le « beau ».

Désorienté par le manque concret de repère, je quitte le supposé chemin afin de naviguer à la boussole. Au travers d’un vent intense, je passe le mamelon et me retrouve dans un îlot de désert absolu. A ma droite, la Faysse, le cheminement à la boussole est parfait.

Il est 9h30 lorsque je suis à la ferme d’Aures. Les lieux sont en grande partie à l’état d’abandon. Devant le panneau d’entrée du hameau, je fais une photo pour mon Aure. Je suis très heureux d’ajouter celle-ci à la collection, même si marqué par la fatigue, j’ai une sale gueule ! Quelques pas en arrière me mènent à un corps de ferme abandonnée, où dans l’ancienne bergerie désaffectée, j’ai la possibilité de préparer un café en sécurité. Il me fait énormément de bien.

Le parcours est repris tandis que le climat s’apaise temporairement. Le joli chemin monte à Mielgues, un groupement de trois maisons abandonnées, dont certaines ont une architecture caussenarde attrayante. Je poursuis mon chemin, jusqu’à atteindre Gally, une assez grosse ferme. Le parcours est facile.

De là, je m’engage sur le très connu chaos de Nîmes-Le-Vieux. Le paysage est esthétique, amusant, mais ne correspond pas du tout à mon attente d’austérité et de paysages vierges. Ainsi, je traverse le site plutôt rapidement. Sur le sommet du chaos, je me prends une douche monumentale. Sous les trombes d’eau, la très connue Ferme de l’Hom est visible. C’est un assez gros domaine agricole, bien rénové et attractif.

L’Hom est un petit hameau dont l’aspect quant à lui est celui de plusieurs ruines et de difficultés d’entretien. Je suis suivi par une horde de chiens qui me veulent du mal. Il n’y a pas âme qui vive. Vite quitté ce hameau, je continue vers le Veygalier. Là, une source m’offre une eau correcte, que je traite au chlore. Ouf, bonne chose de faite.

A l’arrivée sur le Veygalier, je me prends une douche à nouveau monumentale, qui se transforme en neige. Je suis accueilli par les chiens, mais rien de problématique. Je me réfugie dans une maison en construction, en vue de m’abriter (merci aux inconnus qui m’ont offert le toit). J’y prends un repas, un peu exténué par la pluie. Le hameau est petit et comporte plusieurs maisons bien restaurées. Sur les coups de 13 heures, ça se calme dans le ciel. Je redescends…

Une petite chienne que j’avais déjà vue vient chercher gratouille(s). Elle reçoit quelques câlins, elle est une carpette humide très amitieuse. Sur le chemin de Villeneuve, elle ne cesse de me suivre. Elle est super gentille, mais sur l’approche du hameau suivant, je devine tout de suite qu’elle va se faire bouffer. En effet, les aboiements hargneux commencent déjà. Pour la troisième fois, je me prends une douche de neige fondante. Absolument tout est dégoulinant, malgré que mes affaires soient en kit-bag. C’est une horreur.

Arrivé sur Villeneuve, les choses se corsent, une meute attend et gueule à tout va. La petite chienne va avoir des problèmes. Je suis tristement désolé pour elle, mais pour son bien je la vire sans ménagements. Je traverse le hameau sous une pluie lancinante. Harassé et harcelé, je me pose dans une grange, en me disant que je vais devoir attendre le lendemain. La situation m’attriste. Un chien trempé vient me voir, gémit je ne sais trop pourquoi, puis repart dans son errance. Au-dessus de moi, les rougequeue patientent en attendant un climat meilleur.

Ce n’est qu’une heure après que ça se calme. Avec hésitation, je sors – presque à regret – que vais-je encore me prendre ?

Je monte non pas par le GRP (il m’intéresse moins), mais par la piste menant à l’Homme Mort, puis la Serre de Fourcat. Assez rapidement, je me trompe de chemin, m’orientant trop vers l’ouest, à savoir la forêt de Fage Vieille. Le tir est corrigé très facilement à travers les steppes de la Fromagère (étrange nom). Au sommet de l’inénarrable Serre de Fourcat, belle parmi les belles, sirène de mes rêves, le paysage se dévoile tout entier.

Devant moi, le sein rond et doux du Mont Gargo. Ses courbes potelées offrent un paysage d’une douceur infinitésimale. C’est d’une grâce incommensurable, d’une beauté extraordinaire, d’une grandeur incalculable, d’un énorme esthétisme accablant. Il est difficile de résister à l’appel. Ca donne envie de courir, de voler, de planer, de s’agenouiller, de rester là sans rien demander d’autre.

C’est surtout sans demander mon reste que je descends la Serre de Fourcat, en vue de lécher les contreforts de la pente du Gargo. C’est le point culminant du Causse, un modeste 1247 mètres dont la hauteur n’a aucune importance. On l’appelle ainsi parce que Gargantua habitait là. Il était réputé qu’on voyait ses pieds, mais il était si grand qu’il avait la tête dans les nuages. Dixit la légende, apparemment.

Le Mont Gargo.

La pente du Gargo est douce et facile à escalader. Les courbures s’apaisent peu à peu, de même que le climat, qui laisse une petite fenêtre de beau temps. En contrepartie, le vent s’intensifie à l’approche du sommet.

Je n’arrive plus à monter, tant les vents sont importants. Je me mets à quatre pattes et continue à grimper. Des rafales intenses me renversent, au risque de déchirer ma veste. Je ris de bon cœur, mais c’est quand même quelque chose. Arrivé au sommet, les rafales sont tout bonnement incroyables. Un enregistrement météo m’apprendra ultérieurement qu’il s’agissait de vents de 110 km/h et de rafales situées entre 160 et 180 km/h.

Un petit caillou est peint et est déposé en mémorial. Je ne le prends pas en photo. Par contre, je mitraille les environs et enregistre (couché) le vent.

Après beaucoup de bonheur, je descends vers la Fageole. Le vent s’apaise. C’est vraiment là-haut que tout passe ! A de très nombreuses reprises, je me retourne. Il me fait mal au cœur de partir et d’abandonner le Gargo. Très.

C’est dur.

Le chemin vers la Fageole est pris dans les congères. Pas une trace ni chien ni humain. Je mets le cap vers le Cros-Garnon. Ca commence à être loin et je suis fatigué. J’espérais y dormir mais je ne trouve pas d’abri me permettant de me placer au sec.

C’est un peu embêté que je prends le chemin vers Chamballon. Pas mieux. Pas d’appentis pouvant me protéger de la pluie. Je continue vers Mativet. Un hangar agricole a l’air porteur de bon abri ; si ce n’est qu’une horde de chiens se met à hurler dès que j’arrive, c’est avenant comme accueil… Je demande à l’exploitant si je peux poser un sac de couchage sous le hangar. La personne, Béatrice Michel, me répond : Habituellement, je ne préfère pas.

Je m’interroge sur les habitudes…

Je repars, tandis que la dame me rappelle. Tiens, aurait-elle changé d’avis ? Non, c’est pour me signaler que dans la bergerie plus loin, faut pas que je traîne mes guêtres, il y a des patous. Décidément, le hameau est bien infâme.

Je continue plein nord, le ciel devient chargé de menaces. La nuit tombe. Au niveau des Baumes, je me perds. Je me rends compte que je traverse une terre cultivée. A cet instant, je me dis : Habituellement, je ne préfère pas.

Orienté à la boussole, je me retrouve sur les quelques maisons de La Condamine. Ciel chargé, pas de lune, nuit noire. Je continue jusqu’au Tomple, en me disant que c’est vraiment le dernier espoir. Tout se passe bien car après un cheminement éreintant, je trouve une cahute en pierre destinée à stocker le bois, ruinée, abandonnée. Idéal. Je ne gène personne.

Je m’y installe et ne prends pas de repas. Tant pis. L’épuisement est trop grand.

La cahute est de taille restreinte, en pierre de lauzes et possède une seule petite entrée, d’un mètre cinquante de haut. A peine couché, un chien (Labrador blanc ? Difficile à voir la nuit) se met à me hurler dessus, bloquant la porte. Il menace, grogne, crie, harcèle… Mais que faire, je suis coincé dans le bâtiment. Ca s’arrête au bout d’un quart d’heure de gueulantes hostiles. Puis quelques minutes après, ça reprend de plus belle. Il s’approche, harcèle à nouveau. Je me sens pris au piège. Il repart, insatisfait car sans nul doute, je suis chez lui.

Il est 23 heures. J’essaie de me calmer mais le sommeil ne vient pas. Exténué par le stress, à 1h30 je prends toutes mes affaires et déménage sur le plateau. Tant pis pour la pluie menaçante. Je loge sur le Nis d’Aoucel. Il fait glacial.

Au petit matin, un petit soleil perce brièvement la couche de nuages. Mes affaires sont toutes gelées, couvertes d’une épaisse couche de givre – jolie au passage, mais je suis bien. Je n’ai pas un regard en arrière sur Le Tomple.

L’étape fait environ 41 km, ce qui est long et correspond à un avancement plus grand que ce qui était prévu. Je pensais m’arrêter au Gargo mais le vent me l’a interdit. Je suis donc en avance et tout va bien.

A l’approche de Cros-Garnon.

Jour 4

Alors que le soleil n’est pas encore levé sur les coups de 5h30, la journée démarre fièrement et graduellement par, comme je l’ai évoqué, un rayon de soleil fugace qui émerge doucement de la vallée du Tarnon. La glace sur le sac de couchage ne fond pas encore. Très éprouvé par les évènements de la nuit, j’arrive à préparer un café, tout en étant encore dans le sac de couchage. Ce confort ultime est agréable ! C’est d’ailleurs la seule fois que j’aurai le droit à la prouesse acrobatique : pas de vent et pas de pluie.

Une fois les affaires remballées, ce qui va très vite car tout est compartimenté, je me prépare doucement à me mettre en route. Le fait de compartimenter est extrêmement pratique car ça me permet de vérifier que je n’oublie rien – pour moi qui est tête en l’air, c’est plus qu’indispensable – tout oubli serait désastreux vu que je travaille en ultra-léger, donc chaque chose est indispensable à la survie.

Le soleil arrose Le Tomple, mais je ne trouve aucune envie de voir le hameau. Je descends directement, quittant le Méjean en cet endroit. Plusieurs options de chemins s’offrent. A ce moment, je modifie le programme prévu et descends directement sur Quézac plutôt qu’Ispagnac. Le chemin fait passer de +976 à +506, soit une descente de 470 mètres.

Le chemin choisi me fait passer par le ruisseau de Lavignasse. C’est un bois d’allure cévenole, fort joli. La large piste ne pose aucune difficulté. La cohue est fort belle et je l’enregistre.

Aux Taillades, je trouve un tuyau émergeant d’une source, et servant à alimenter le bétail. J’y remplis les deux bouteilles, vides, et traite l’eau. A quelques pas de là, un groupe de chiens est fou furieux de la démarche. Aussi vite que possible, je décampe.

Quézac, le pont sur le Tarn.

La descente sur Quézac est largement arrosée de soleil, c’est plaisant. Au passage au dessus du Tarn, magnifique, j’évite le plus soigneusement possible les gens. Il est encore tôt et je ne vois personne. La suite du parcours me fait emprunter le GR de Pays Tour du Sauveterre. Le chemin démarre de la D31 et il est tout à fait évident à trouver. C’est un sentier bien marqué, ne laissant aucune possibilité de se perdre.

Orienté favorablement, je me dis qu’il est plus que très opportun de faire sécher le matériel, trempé jusqu’à l’os des jours précédent. Sur un pierrier au grand soleil, j’étale le tout et fait ma petite lessive ! Le tout devait être chronométré car à peine le matériel plus ou moins séché (10 minutes), le ciel se couvre et de larges balafres de nuages commencent à blesser le bleu immaculé. Soit, peu importe, je suis tiré d’affaire vu que le couchage a séché. Au dessus de l’usine des Molines, qui embouteille l’eau de Quézac, le tintamarre urbain démarre. Je me dépêche de fuir.

Le chemin offre un parcours sans grand charme, la D31 étant visible au loin. Il faut passer de +506 à +894 à Paros, puis sur le parcours prévu, à +1034, en contrebas de la Serre de l’Aspic. La montée programmée est donc de 528 mètres. Le tout se fait avec lenteur, car il n’y a pas le feu au lac. A l’arrivée sur Paros, une bergerie envoie au ciel une sonorité assez particulière, les bêtes bêlent sans stopper une seconde.

Sur Paros, je suis accueilli par les chiens, qui ne cessent de hurler. Un particulièrement – un épagneul – me harcèle, me suit, me pousse au cul et n’est pas loin de mordre, il chipe les jambes. J’ai les plus grandes peines du monde à faire les photos du clocher de tourmente et d’ailleurs, je ne pourrai même pas observer la cloche. Le chien est le meilleur ami de l’homme, il n’est pas à en douter. Il n’y a pas âme qui vive. Vu le harcèlement, je quitte les lieux et ne visite même pas le hameau. La bête arrête de me casser les couilles largement après la bergerie située en direction de Rouméjoux.

Sur cette partie du cheminement, j’arrive peu à peu dans le Sauveterre. J’avais hésité à visiter le causse du Sauveterre, vu que celui-ci est largement plus boisé et habité que le Méjean, mais les très grandes étendues de « blanc » et les zones de « rien » sur les IGN m’ont poussé jusque là. En réalité, le blanc en question est une partie un peu spéciale du Sauveterre. Ce ne sont pas les paysages typiques, s’il est possible de parler de la sorte. C’est simplement une partie annexe qui a été déforestée.

Le Sauveterre.

Le paysage est très très très très très austère. Que de superlatifs ! Je ne sais pas si c’est dû à la lumière du jour, devenue maussade (forte couverture nuageuse, mais pas de pluie), ou si réellement il y a un peu plus « rien » que sur le Méjean. Le paysage est légèrement moins façonné par mamelons, j’y trouve une impression de plus d’érosion. C’est probablement assez subjectif.

Au sein d’un paysage qu’il serait qualifiable de terne et morose, ce qui me ravit amplement, je décide de faire un repas auprès d’une borie. Ces petits abris en pierre servaient aux bergers en des époques un peu plus reculées. En cette partie de territoire, les bories s’appellent des caselles.

Le causse est très venteux, mais bien placé et protégé par la caselle, ça ne pose aucun problème. Des épineux s’accrochent au sol et réussissent à pousser dans la partie à l’abri du vent. Tout le reste du paysage n’est que pure désolation.

Mon parcours prévu me fait passer très brièvement par le GR44, puis j’oblique sur le hameau des Cheyrouses. J’aurais pu continuer de partout sur des GR, bien balisés, mais recherchant le plus « blanc » et désert possible, j’oblique régulièrement sur des chemins de traverse. Les Cheyrouses est un hameau qui m’est fortement désagréable. Je suis accueilli par un chien hurlant. Il est enchaîné. Passant mon chemin, il se trouve là un curieux demi-cimetière de voitures, émanant d’un dépanneur. Il me tarde de partir et je presse le pas.

Ce faisant, je ne me rends pas compte que je ne m’oriente pas correctement. Au lieu de guider mes pas vers le plein nord, je pars en nord-est.

Le paysage devient une vaste lande à buis, ce que j’affectionne assez moyennement, cela me fait penser aux paysages du Larzac, mais sans plus. Après un parcours quelque peu laborieux, j’arrive à proximité de la Baraque des Gendarmes (ancienne appellation équivoque) et le chemin devenu petite route, m’amène sur le hameau de La Bazalgette. La situation devient un peu délicate, mais sans gravité, simplement du fait que je suis hors carte. Mes cartes sont découpées et je ne prévoyais pas un parcours par là. Le secteur est fortement agricole et de retrouver un bon cheminement me pose de grosses difficultés. Le hameau de Le Freycinel n’est pas visible vu le relief.

Après pas mal de complications, j’arrive en vue du petit village. Je retourne sur carte et tout s’apaise. Le petit hameau est sans charme. Le paysage ne me séduit pas. Il s’agit de landes agricoles. Je m’en doutais quelque peu. Ca n’a pas d’importance et je me laisse porter par les lieux.

Plein nord, je reprends le GR de Pays et guide mes pas vers le hameau du Falisson. Dans les bois, il y a forte ambiance de débardage. Au loin, un tracteur traîne un grand pin et fait des allers-retours sur la terre. Le Falisson ne me séduit nullement. L’ambiance y est fort rurale et n’a plus rien du Causse désolé que j’affectionne. Ceci n’a aucune importance, car c’est la fin de mon parcours vers le nord. Le chemin envisagé programme en effet un presque demi-tour. C’est très bien comme ça et ce qui devait être fait est fait. Au bout du village, je pose un petit kern. Il est fait au pied de Jésus car je ne trouvais aucune place autre (j’espère qu’il ne m’en voudra pas, mais ceci étant, je pense qu’il est nettement plus indisposé par les trois containers à poubelles que les habitants stationnent là !)

Le kern au Falisson.

Mon point de demi-tour se situe à la croix, au sud du village. Au sein d’une large piste vers le bois de Bougadio, le paysage est stérile et sans grand charme. Traversant la grosse D31, je retrouve tout de suite des terres de meilleure augure. Les landes sont steppiques à souhait. Là encore, je trouve les lieux plus chargés d’austérité que sur le Méjean. La sévérité du paysage tient à mon sens qu’il n’y a pas spécialement de mamelons ronds. Les steppes sont légèrement ondulées.

Assez longuement, je traverse les paysages dépouillés de la zone appelée Lou Devez. Le temps est très menaçant et je sens d’avance qu’il va être assez difficile de préparer un repas. C’est dans un petit bosquet de pins que je me pose, ne trouvant pas mieux. Je me situe aux abords de Lou Devez Viel. Le repas est pris à la hâte, la pluie approche.

J’aurais aimé pouvoir installer le campement sans être trempé, mais la situation est assez tendue. Les premières gouttes tombent. C’est avec un pas rapide que je guide le parcours vers le sud-est, en direction du hameau de Sauveterre. Les abords sont des terres remplies d’ascétisme, ça ne manque pas de charme.

Aux abords du village de Sauveterre, la nuit tombante.

Au village même de Sauveterre, les lieux sont désertiques. Un petit bâtiment (wc ?) aurait pu être pratique aux fins de dormir, mais le chauffage des bergeries provoque un ronronnement puissant et gênant. Il n’est donc pas possible de se poser là. Sans plus attendre, je mets cap vers le bois du Chardounio. Ce sera mon lieu de bivouac. Je le pressentais, le village de Sauveterre étant traversé par la D986, ça complique tout. A mon passage, les chiens hurlent dans leurs enclos.

Il fait nuit lorsque j’aborde le bois. Il pleut et je suis déjà mouillé. En entrant dans la forêt de pins, je fais fuir un pic épeiche, qui trouve absolument scandaleux que je puisse avoir l’idée de loger là. Aussi rapidement que possible, je tire bâche et autre matériels. Le bois me met à l’abri du vent, ou en tout cas quelque peu.

A peine couché, la pluie tombe avec rage. Etonnamment, j’ai un peu de réseau gsm. Je profite de l’occasion afin d’envoyer un sms à Sandy et à Marie-Astrid. Taper avec les gants dans un espace aussi réduit est une mission de belle envergure !! Je me doute que pas un instant, elles ne peuvent imaginer le lieu, l’atmosphère, la façon. C’est amusant. Il y a un décalage total entre cette technologie et l’ambiance du moment.

La nuit sera exécrable.

L’étape fait environ 31 km. Elle ne pose aucune difficulté. Ce passage dans le Sauveterre ne m’aura pas beaucoup charmé, mais je suis heureux d’avoir pu connaître les lieux.

Jour 5

…où l’on pourrait dire, ouh là, ça se dégrade. La pluie tombe sans faiblir de toute la nuit, sans calmer sa rage un instant. Les minutes s’égrènent en se disant : jusqu’ici, tout va bien, puis peu à peu le grabuge progresse, inlassablement, inéluctablement.

Etant totalement enfermé dans la bâche, je dois sans cesse veiller à ce qu’elle ne se referme pas trop, pour ne pas m’étouffer. La bouteille d’eau est disposée de manière à ménager une ouverture. Sans que cela ne soit perceptible, le vent déplace la bâche, jusqu’à ce que le sommet du sac de couchage se retrouve noyé. Du côté des pieds, la condensation est telle que le fond du sac est trempé. Le cou se replie, le haut mouillé du sac est évité. Les pieds s’éloignent du fond détrempé, quelques minutes sont gagnées. Dehors, c’est furie.

Sur les coups de quatre heures, la situation devient franchement difficile, où il ne reste plus que le torse à l’abri, et encore. La pluie ne ménage aucun espace de répit, ça ne discontinue pas. Il n’y a pas de réelle solution envisageable.

A 5h15, des derniers bastions de survie sont attaqués. Le vent et la pluie entremêlés donnent une situation intenable. Je sors, range le matériel à la barbare ; aucun pliage n’est effectué. C’est enfourné au plus rapide. Le camp est levé.

Seulement, il fait nuit noire d’encre. Ma vision nocturne ne m’aura rarement été aussi utile. En cet instant là, mémorable parmi d’autre, je me dis que je m’en souviendrai… et que j’aurai un putain de compte-rendu de merde à écrire. En ce moment, je ressens la solitude comme une confiture poisseuse. On se sent très-très seul. Avec philosophie, j’assume. C’est un choix. Je l’ai voulu. Je prends la poisse comme une simple merde (de plus) et voilà, il faut avancer, lentement, prudemment, en puisant dans la joie de soi-même comme on puise dans ses graisses lorsque l’on est en manque. Ca se passe bien, mais c’est dur. Dur en fait comme une pierre froide.

De Chardounio, j’avais appris le plan strictement par cœur, me doutant du grabuge. C’est à la précision méticuleuse que je suis la trace du chemin, grise très foncé, dans le noir abondant et enveloppant de la nuit. Mon chemin descend car je quitte le Sauveterre. Au fil de cette descente, étrangement, le climat vire de la pluie et du vent vers un calme serein et un brouillard abondant. Je suis visiblement dans un nuage, le ciel s’est effondré là où je suis.

Dans le noir complet, je vois une luciole. Comme un ver luisant. Une toute petite lumière verte, presque imperceptible, dans un magique halo de brouillard. Je ne comprends pas. C’est à droite, indescriptible, impalpable.

Tendant les mains, je me dirige à tâtons, dans ce que j’imagine être un pré. La lumière ne s’approche ni ne recule. Hallucination désespérée, je ne le crois pourtant pas…

C’est après réflexion que je me rends compte qu’il s’agit d’un loin très loin lampadaire, accroché à la route de Sainte-Enimie. Sa luciole est si infime, c’est parce qu’elle est éloignée d’un kilomètre. Dans le silence, j’entends le bruit à peine perceptible d’une voiture. Quelques fractions de seconde, je distingue le fort pâle halo des phares.

Plus bas que le mont Roubio, le chemin se complique. Je sais que je dois être très attentif, et plus que fidèle à la mémoire, consultation du plan impossible. Droite, gauche… Ca s’organise. Le jour émerge avec une distance sauvage. Le climat semble m’accorder une brève pause. Après un drôle de parcours, j’arrive à la ferme caussenarde de Boisset. C’est un superbe lieu, touristique, qui est désert à l’heure où j’arrive : sept heures moins dix, où le jour sombre émerge à peine des bois endeuillés de pluie.

Le premier bâtiment m’offre une superbe terrasse abritée, où exténué à l’extrême, je pose mes affaires. Le lieu me permet d’étaler mes affaires et de dresser un triste constat, il n’y a rien de sec, ce allant jusqu’à la nourriture, le pain est détrempé. Je plie, range, arrange, et me prépare un café. Rassérénant. Comme ma dernière bouée de secours.

Après une demi-heure, arrêté là comme sur un rocher au milieu de l’océan, où aucun chien ne m’en veut, je reprends le sentier. La ferme et très belle et derrière, je sais qu’il existe une petite trace, fort difficile à trouver et dangereuse d’après les forums. Elle mène des Boissets à Sainte-Enimie. Ceci me fait passer de +922 à +470, soit une descente de 452 mètres.

La trace est trouvée sans problème et la descente n’est pas spécialement dangereuse, il faut tout au plus se méfier des pierres glissantes avec la pluie.

Sainte-Enimie est extrêmement touristique en été. J’évite scrupuleusement le passage dans les lieux animés. Vu l’heure, vu le temps, vu le chemin emprunté, je ne vois personne et j’en suis heureux. Je viens de quitter le Sauveterre.

J’emprunte dès lors le GR60, en vue de remonter sur le Méjean. C’est une montée plutôt longue, me faisant passer de +470 à +995. La dénivelée montante est de 525 mètres. La montée se fait par une draille des plus esthétiques, la draille d’Aubrac.

La grimpette n’est pas triste, et loin de là. A peine le premier pas montant entamé, la pluie se remet en route ; elle revient comme un chat qui a faim, comme un chien qui veut mordre, comme une mésange qui drague. Loin d’être satisfaite de me pourrir, à mi-parcours elle se transforme en neige, puis quelques dizaines de minutes ensuite, en tempête de neige. Je me réfugie dans un abri sous roche exigu et songe à tout arrêter.

Alors que ça se calme vaguement (est-ce réel, est-ce une vue de l’esprit ?), je reprends la montée. Cela me fait arriver au micro-hameau de Prunets.

Prunets comporte une ferme et un ensemble de gites.

Dans ce secteur, ont-ils eu un prix de gros sur les panneaux propriété privée ? C’est à se le demander. Sans commentaire concernant les panneaux chasse gardée. Quant au GR, une partie semble avoir disparu, englobée dans des terrains privés. Plus loin, une barrière à bétail, largement pliée et repliée, en barre l’accès. Les lieux sont hostiles, je fuis.

Direction Chablon, caractérisé par son activité agricole. Je m’arrête non loin du lieu-dit La Tourtro. Une doline me permet de me poser quelques instants à l’abri du vent. La pluie cesse. Je mets le matériel à sécher sur les clôtures à bétail. Malgré l’absence de soleil, ça sèche un peu avec le vent. Je prends un bref repas.

La suite du parcours me fait descendre vers Mas-Saint-Chely. Afin de faire sécher le matériel, je prends à tour de rôle les couchages sur le dos, tout en marchant : le sac de couchage, le thermo reactor, etc… Le résultat est assez probant, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle, car ça me laisse une petite durée de 24 heures avant d’être obligé de déclarer un forfait le plus complet.

La suite du chemin, c’est la proximité de Mas-Saint-Chely, de la ferme Toulousette, puis l’arrivée sur Mas-De-Val. Les paysages sont des forêts ou des landes à buis, je ne vibre guère.

Au Mas-De-Val, je prends le GR de Pays Variante, car je désire me rendre au Buffre. A peine le village quitté, ce n’est plus la pluie qui m’occupe, mais la neige. Celle-ci disparait aussi vite qu’arrivée, et un fort rayon de soleil (et de vent) me font tout étaler dans une pâture au nord du Buffre. L’instant sera très bref mais me permettra de tout sécher en point final (dont la bâche).

Le Buffre.

Au Buffre, je souhaite surtout voir la croix romane, datant du XIIème siècle. Sur son socle est gravée la date de 1151, ou 1157, ou 1161. C’est dur à lire. Elle est très jolie. Si ce n’est que Tina, la chienne voisine s’en sent propriétaire. Elle ne cesse de me faire chier.

J’aurais bien logé au Buffre, car une jolie étable totalement ruinée m’aurait bien protégé. Cependant, excédé par les chiens, je déclare forfait. Quand je pense que certains écrivent : Pas étonnant que le chien soit le meilleur ami de l'homme. Sa loyauté, son intelligence, son dévouement et son affection sont incroyablement gratifiants. J’en gerbe.

Quittant le Buffre, je dirige mes pas vers Drigas. J’aurais bien aimé voir l’enceinte protohistorique, vaste position fortifiée des populations celtes à tumulus, mais le climat va encore me repousser. Arrivé au sommet, je suis assailli par une violente tempête de neige, qui se révèle plus amusante que problématique. Les petits grêlons de neige ne mouillent pas. Par contre, la vue est réduite à zéro virgule cinq !

Après une assez longue marche, un élément me saute aux yeux. Tout d’un coup à droite, j’aperçois le transformateur, celui dans lequel j’avais pris un café si agréable en provenance de Carnac. La boucle est bouclée. J’en ai les larmes aux yeux. Je me figure que ça signifie la fin de mon calvaire, car la terminaison du parcours est proche d’après le plan. C’était une très grande illusion (et je le percevais immédiatement), car j’ai pris 2,5 jours d’avance, et le séjour n’est pas fini, loin de là.

J’y prends un repas du soir. Dehors le vent souffle violemment.

Le soir approche peu à peu. Je pressens un coucher de soleil extraordinaire. Le kit-bag caché dans les sapins, je me dirige sur Drigas à vide, ça fait du bien. Le couchant entame une féérie magique sur les sotchs, les puechs, les serres et les dolines vides. C’est une danse d’ombres et de couleurs chatoyantes. Je fais le tour du village en passant par la Peyre Grosse (+1126), mais à peine le soleil disparu, un vent furieux se lève. Je retourne vite au transformateur, dans lequel je vais dormir, avant que le noir de la nuit ne me piège au sein de conditions climatiques froides.

Le coucher de soleil à Drigas.

Le vent se lève, disais-je, mais surtout, il s’élève. Il devient d’une colère sourde à toute parole. Il souffle, frénétique, sur les dolines. Chargé de neige, cela forme des nuages mouvants et rapides d’ondes blanches glacées. Enragé, le vent s’accentue, jusqu’à ce qu’on puisse appeler l’évènement une tempête. Non content de son exploit, le vent s’affermit, perd la tête, puis se lance dans une violence exaltée. La neige devient plaquée au sol et forme des plaques de glace.

Serré dans mon sac de couchage, je mets la bâche non pas en protection totale, mais en barrière entre l’extérieur et le sac, rempliée en deux pour gagner de l’épaisseur. Je mets les guêtres en chaussettes, ce qui se révèle être une idée excellente car ça isole du sol, gelé en cet instant.

Dehors, la rage augmente. Le vent déchaîné fait rugir les clôtures à bétail, ça s’engouffre partout en tornade de haine glaciale. Des bourrasques forcenées tentent de forcer le passage dans le sac de couchage. La bouteille d’eau n’est plus qu’un gros bloc de glace. Furieux, la tornade haineuse apporte la neige partout, jusqu’au point où la bâche se charge. Il est une heure trente du matin, je suis gelé de partout, dans une situation extrême, et la survie commence à être entamée. La boussole affiche -12°C. Est-ce réel ? L’objet est-il fiable ? C’est dur de le dire. Ce qui est certain, c’est que je ne suis plus équipé en conséquence, ça se voit et ça se ressent.

Matériel remballé à la hâte, je cours dehors. J’ai 300 mètres à faire, ce qui se révèle être une épreuve. Je m’engage autant que possible dans l’aven des Cabanelles, afin de me protéger du fou furieux qui hurle dans un délire froid d’acharnement. Ca rugit de partout dans des sifflements mêlés de grondements d’avion en démarrage.

L’aven est inconfortable. Le sol, de grosses caillasses, ne me permet pas de dormir, mais seulement d’attendre dans une situation moins densément dangereuse. Je tente par trois fois de trouver une place, mais il n’y en a pas. Que les spéléos qui passent par cet aven de Drigas le sachent, il s’est passé une bien curieuse nuit là…

J’attends.

Sur les coups de 5h30, je sors. La tempête se calme légèrement. Ca souffle mais ce n’est plus insoutenable. Je sors encore un peu plus loin… C’est dur. D’une part dur au sol, où les pas craquent la glace, d’autre part dur de privation de repos, du corps blessé, du froid pénétrant. Une nouvelle journée commence.

L’étape fait environ 27 km.

Jour 6

Au petit matin naissant, je prends un repas dans la grange située au nord de Drigas. La paille m’interdit le réchaud. Ca me manque mais peu importe… Je traverse le village, désert (normal) puis me rend compte qu’il existe un arrêt de bus. Je m’y mets. La bouteille de gaz, à ce point gelée, me refuse le café. Après quelques réchauffements, elle se lance avec difficultés. Le café est précieux.

A cet instant, un soleil magique baigne les serres d’une lumière fauve d’une beauté insoutenable et probablement inénarrable.

Je dirige mes pas vers la Serre Gaoujac. Le soleil naissant lèche les herbes gelées gorgées de neige. C’est beau à décéder ! Car oui, beau à crever, c’est vulgaire. C’est d’une splendeur crue absolument pure. C’est élégant de dénuement. Il n’y a rien, seule la nature dépouillée. Le tout est baigné dans une magnificence austère, une profondeur de grâce timide, repliée sur elle-même, pudique et sauvage. Plus loin vers le sud, à Esperelles, c’est une fête sans mot et sans musique. Le silence est pénétrant, le froid intense, le soleil baigne les herbes de rayons craintifs.

A hauteur du bois des Cazalets, petit bosquet de pins d’Autriche, je vois au loin une structure connue, des ruines que j’avais visitées en 1993. J’oblique plein est et m’y rends. Il s’agit des ruines d’un ancien moulin à Saubert. Le vent reprend, mais ça reste ensoleillé. La structure est fort ruinée, mais je reconnais les lieux. J’y avais été une après-midi d’août 1993.

Je continue mon parcours vers l’est me disant que j’arriverai bien en vue du Gargo ! De ce fait, je passe Cazeneuve, l’Ubac, la Serre du Bon Matin (que je retrouve). Je suis assez embêté par l’énorme enclos des chevaux sauvages, mais voilà, chacun a le droit à sa part du Causse. Au valat Ronc Del Gous, je ne suis toujours pas en vue du Gargo. Auparavant, j’ai brulé toutes mes cartes, afin d’économiser du poids. A un pompage d’eau potable, je décide de stopper la marche vers le nord-est. Je vois Cavaladette, que dans un premier temps je prends pour la Fageole. Désorienté, je laisse tomber.

Du coup, je reprends un sud-ouest, juste perturbé par l’enclos des chevaux sauvages, que je ne franchis pas. Cela me refait passer à la Bégude Blanche. Dans le chemin agricole boueux, je retrouve mes traces d’il y a 3 jours, qui sont toujours… les seules. Sentiment fort de solitude, présent, à la fois difficile à porter et pourtant agréable. Très rapidement, je quitte le chemin connu, pour obliquer vers la Serre des Lattes, plus au sud, puis la Serre des Boulettes. Le paysage est entêtant de beauté. Dans un sotch, je prends un repas à l’abri du vent. Il rugit juste au dessus. Pas un moment de la journée, je ne quitterai le bonnet et les gants, mais il fait ensoleillé.

A nouveau, j’organise tout un séchage du couchage.

Reprenant le cheminement vers l’ouest, j’arrive sur Costeguison et le Mas de la Font. J’évite soigneusement les lieux afin de ne pas me bouffer à nouveau les meilleurs amis de l’homme. Cela me fait atteindre La Barelle, où le paysage est grandiose.

Encore, je fais demi tour, afin d’arpenter les mêmes terres, mais un peu plus au sud. Ca en devient du méthodique, le but est d’aller le plus possible partout, d’où le fait que la carte se trouve carrément barrée en cet endroit là. Je passe par la Serre du Moulin puis L’Episette, l’exploration est systématique – partout partout. Avant de partir, je monte aux trois menhirs de la Croisette.

Le temps passe assez rapidement. Je manque d’eau. Je me refuse de me payer une nouvelle flopée de chiens. De ce fait, je rejoins la croix de la Croisette. A partir de là, je descends sur Meyrueis par la Pauparelle. Hors de question de croiser des gens, ce serait horrible, de ce fait je soigne mon parcours par des chemins de traverse peu usités ; il y a plein d’épine vinette !!!

A la Jonte, je remplis mes bouteilles, les traite immédiatement, et remonte aussi sec. Pas vu âme qui vive. Ouf… Je décide de dormir à la Pauparelle. Je sens le lieu plutôt adapté, car relativement à l’abri du vent, toujours aussi fort (pas question de dormir à Meyrueis, il y a des gens !)

Le lieu de bivouac n’est pas désagréable. Il y fera remarquablement froid, mais sec. Les étoiles sont belles. Je gagne 24 heures de sursis afin de continuer le parcours. En tout cas j’espère…

L’étape fait environ 38 km. C’est un parcours très difficile à caractériser vu les incessants demi-tours réalisés, en vue de couvrir la plus large portion de territoire possible. Disons que la distance importe peu. C’est toute la journée dans les herbes et un bonheur sans modération aucune.

Jour 7

Le petit jour n’est pas levé que je suis déjà sur pieds. Je commence à être fameusement abimé physiquement. Ma cote cassée, je m’assois complètement dessus. Mon talon gonflé passe aux oubliettes. La faim et le froid sont au cachot. Blablabla pourrais-je dire, la marche est difficile mais plus motivée que jamais.

Je sais… en fait… que je n’arriverais plus à vivre sans Gargo. La belle me hante. Elle me remplit d’une envie lancinante, d’une passion dévorante. Pire encore. Pourquoi n’ai-je pas fait la photo du petit caillou peint là-haut ? Pourquoi n’ai-je pas joint depuis Saubert ? Nord-est pourtant paraissait si optimiste… Le manque devient obsession. J’en vis une douleur déchirante. Je sais que mon jour sera à Gargo, quelle qu’en soit la conséquence, devrais-je y dormir dans des conditions catastrophiques. Quitte à remettre en cause, passer un jour et demi, marcher de nuit… Voire même, le pire du pire de tout, rencontrer quelqu’un et demander mon chemin, cuisant de honte de devoir avouer mon amour extravagant et insensé.

De ce fait, je démarre très tôt. A 5h15, je suis sur les routes.

Je me dis qu’il me suffit de tirer un bon Nord-Nord-Est à partir de la ferme de l’Hom, sans plus de complication.

Le menhir au dessus de Frépestel.

La petite route me mène agréablement à Frépestel. Au croisement, je vois un panneau Aures. Je rappelle que je n’ai plus de carte. Je me dis dès lors, oh non ! Il va falloir se taper le chemin (connu) de Aures, Gally, L’Hom, Le Veygalier, Villeneuve… Que du très connu, et en fait assez long. Alors, sans préjuger de quoi que ce soit de mon Aure, j’oblique plein nord, vers le Rajal, en m’affranchissant de tout chemin.

A Frépestel, les chiens me harcèlent. Surtout le petit blanc, il ne cesse de me casser les couilles. Meilleur ami de… bon d’accord, j’arrête ! Au sein d’un paysage sans cesse plus envoutant, je vois au loin les maisons de Mielgues, que je reconnais. Je frémis, je suis sur la bonne voie.

Je passe un étrange chaos ruiniforme, que je prends tout d’abord pour une extension du chaos de Nîmes-Le-Vieux. Il s’agit en fait du Plos des Conques, qui est tout aussi beau. Je sens bien que là-dedans, ça grouille de vie sauvage et donc, je n’y descends pas. Je ne me souviens même plus s’il y a des clôtures. Je sais que je contourne, parce que je trouve que c’est mieux.

Le soleil devient resplendissant et baigne les mamelons d’une douce lumière apaisante. Les lieux sont splendides.

Dans un paysage sans cesse de plus en plus désertique, je traverse Les Sicades et l’Homme Mort. Le summum est atteint à Rondomier, où l’ambiance est qualifiable d’extrême. C’est sauvage, retranché, d’une beauté à couper au couteau. Là encore une fois, je me demande comment se fait-il que les gens n’aiment pas, ne viennent pas, ne profitent pas d’ici. Je coupe court à ces pensées tout de suite. Peu importent les gens. Mon bonheur est intense et en quasi-débordement.

Je vise le nord-est sans faillir. J’hésite, me tâte, analyse le paysage. La Serre de Fourcat, est-ce le Gargo ? Au loin, c’est bien le Mont Lozère, pour sûr. Ses neiges, son profil, la Cham des Bondons… Mais où suis-je donc ? C’est tellement beau que j’en viendrais presque à m’en moquer.

Je traverse, monte, descends, arrive Combebelle et là c’est la révélation, c’est mon fond d’écran – le paysage avec la ruine, depuis des mois et des mois. Je suis là, du virtuel et du rêve, en chute libre dans le réel. Je me casse la gueule dans mon bonheur.

Face à moi, c’est le Mont Gargo. Il est 11h30. Je vois le temps passer et je me fous de tout comme de l’an quarante, ainsi que les années suivantes parce que ça fait bien.

J’entame la montée du Mont Gargo comme un gamin quelques dizaines de minutes avant Noël. Là-haut, ça ne souffle plus comme l’autre jour. Juste un vent fort, persistant, qui est là dans le but de dire qu’il est bien toujours présent, rien de plus. A midi, je suis sur le mamelon émaillé de petites pierres. J’en ramasse quelques petites, afin de donner.

Photo de la pierre peinte, douce revanche, sans rancœur ; juste une affection tenace et farouche. Du sommet, j’envoie des nouvelles par sms (oh, ça passe, mazette !) Puis descente. Je mangerai en bas, à l’abri du vent.

La pierre du mont Gargo.

Le sommet du Gargo.

De tout le repas, je me dis : belle, comment vais-je te quitter ? Je suis attaqué par un sournois débordement de bonheur. Ca vient par trop gros flots et je n’arrive plus à l’attraper, il file comme une volute de papillons dans les airs. Combien de fois me dis-je, quel bonheur, j’ai eu le droit de réussir. Et puis vient le moment de partir. Je prends direction de la combe Fromagère. Il fait estival, la boussole indique 24°C. Les vêtements partent dans le kit-bag. A Rondomier, je m’oriente sur Le Souc, une ruine agricole. Sur les portes, il y a de belles gravures anciennes.

Je me retourne quinze fois. A chaque fois, le sein se fait plus petit. Gargo se fait discrète et disparait au profit des autres mamelons montagneux, qui se gonflent d’une jalousie à peine dissimulée. Au lieu-dit les Laurières, le bois de pins noirs s’annonce. Je sais que c’est fini. Je n’ai qu’une seule solution, revenir.

Je reviendrai.

Promis. Juré.

Ce sont les seuls mots que j’ai trouvé pour calmer ma peine. Mais en même temps, je sens encore des pleines vagues de bonheur m’assaillir et me terrasser, quelle joie intense d’avoir eu le droit (merci le destin) de pouvoir y revenir… A la Serre de Capel (Fage Viel), j’hésite franchement sur le chemin à emprunter, ne possédant pas de carte (ce de surcroît que je ne les ai jamais eues, c’est hors parcours). L’incertitude est renforcée du fait que c’est de la forêt et je n’ai pas de visibilité au loin. Je m’engage…

… et en fait, c’est une immense psychoforêt de psychosapins ! C’est du pin d’Autriche morne sur du kilomètre. Je traverse, et encore, et encore, et je n’en sors pas. Vais-je me retrouver à Bramabiau me dis-je ?! C’est après une heure de traversée, guidée à la boussole, que je débouche enfin… enfin !!! Libération.

Devant, c’est beau. Après quelques calculs sur les mamelons, je déduis que je suis au Travers de Aures, ce qui est le nom du lieu-dit. Après quelques pas en sud-ouest, je vois une ferme. C’est Aures. Tout va bien. Du coup, j’organise tout mon retour de la même manière que l’aller, mais un bon gros kilomètre plus au nord. Ca me permet de pleinement profiter de paysages nouveaux. La fatigue physique est très présente, mais là encore, je m’assieds dessus.

Je passe au sommet du Ramier (+1093), reprends de parfaits repères, puis dirige mes pas vers la Pauparelle, visible très au loin et caractéristique par sa couverture intégrale de landes à buis. Arrivé au kern de la Pauparelle (+961), j’hésite à descendre et dormir au même lieu. Toutefois, je tiens absolument à me taper le coucher de soleil à la Croisette.

Méchamment épuisé, j’arrive à la Croisette par le petit chemin qui passe au sud de la Pauparelle. J’ai le temps d’y prendre un bref et léger repas. A peine tout remballé, je presse le pas, car le soleil commence à s’échancrer de couleurs pourpres.

A la Croisette, le spectacle est très beau, si ce n’est que la fatigue me fait chuter deux fois par terre, mais je m’en tamponne le coquillard comme diraient d’autres. La nuit tombe doucement, comme moi diraient les moqueurs. Je ne cherche pas midi à quatorze heures. Sous la Croisette il y a un sotch. Je m’y installe, vanné. Il fait déjà glacial.

Le froid, puisqu’on en parle, sera intense. Ce séjour aura permis d’expérimenter une curieuse aventure, celle de vivre 6 jours sans sommeil. Au bout d’un laps de temps, le corps craque, s’effondre ; l’inconscience est là. C’est comme un coma en fait, mais ce n’est pas dormir. On ressent très bien la douleur du froid s’insinuer en profondeur. Le petit matin, là où c’est le plus cru, ce sont les moments les plus intensément difficiles.

L’étape fait environ 42 km. En rétrospective en regardant les cartes IGN, elle a été profondément idéale. Ca n’aurait pas pu être mieux, comme si le parcours avait été millimétré en vue de devenir une génératrice de bonheurs à répétition. Au-delà de cette constatation, je dois dire que ce fut la journée la plus intensément sauvage et belle. La manquer aurait été très dommage, voire infiniment regrettable.

Jour 8

Nuit froide comme il se doit. Froid je ne te compte plus. J’expérimente des nouveautés. Si auparavant le sac de couchage était une gangue de glace, aujourd’hui mes gants font aussi partie des festivités. C’est tout un poème en vue de préparer le petit-déjeuner, dont il ne reste d’ailleurs plus de grands stocks, et c’est tant mieux.

Le profil de la journée est un programme plus léger. La seule partie de blanc que je ne connais pas, c’est vers l’aven Armand. Ainsi, je compte m’y rendre. Je m’attends à un paysage désastreux. Cependant, je me dis que les gens ne connaissent, majoritairement, que ça du causse. Ainsi, je me dois tout de même d’y aller et de me forger une image. En réalité, ce n’est pas désastreux, loin de là. Je dirais plutôt que c’est contrasté.

Emergé du sac, je suis saisi par le glacial. Brou, quelle ambiance ! Cahotant (j’ai mal), je dépasse la croix de la Croisette. Le chemin, très marqué, me fait dépasser la ferme du Mas de la Font par le GR6 GR de Pays Tour du Méjean. Au contraire d’une ambiance de plaine, morose et stérile, je trouve que les paysages sont plutôt avenants. Par contre, au-delà de la D986, ça se dégrade. Il y a deux routes (vides de monde). C’est trop urbain pour moi !! Je sens que j’exagère, mais tel est tout de même mon sentiment du moment.

Au niveau de la Tombe du géant, amusant dolmen, j’arrive à l’aven Armand. C’est une très grosse infrastructure touristique. A cette date, c’est fermé comme un blockhaus. J’avais espoir d’y trouver de l’eau, vu qu’il y a un point d’eau potable, mais c’est raté. Tout coupé pour l’hiver. Je comprends… De ce fait, je me trouve en fort déficit d’eau. Je ne peux plus manger la neige des névés, comme j’ai fait durant tout le séjour. La température estivale de la veille a tout fait fondre.

Au loin, Hyelzas et son fromage fort connu. Tout est boisé, il n’y a plus de blanc. Je fais demi-tour. Je coupe tout et plein est, je m’oriente sur le Creux du Sahut. C’est une large combe au profil doux. Le mont Rodoundous me fait parfois penser au fond d’écran de Windows XP, au même titre que la Manchoya. C’est beau, en toute simplicité. Dans cette large dépression, des centaines d’alouettes se lancent au ciel, égrenant leur chant flutté infini. Au loin, je dérange une compagnie de craves à bec rouge.

Le Rodoundous.

Le parcours devient de plus en plus solitaire, jusqu'à ce que je rejoigne, une heure plus tard, le bois d’Esperelles. Je reconnais très bien. C’était de Drigas, lorsque je changeais le cap, vers le moulin de Saubert. J’ai bouclé la boucle, une fois encore, ceci me laissant un sentiment de grand achèvement.

Au loin la Pauparelle, plein sud. Je la vise et c’est encore loin. J’y suis un peu avant midi. Il ne me reste plus qu’à descendre sur Meyrueis.

Pas un instant je me retourne. Le paysage disparaît, avalé par les pentes de la Pauparelle. C’est ma manière de partir. On ne se quitte pas, il n’y a pas besoin de se dire adieu, on se reverra, je reviendrai. Cela permet de casser la tristesse, même si elle est très présente.

A Meyrueis, ça me fait bizarre d’entendre des mobylettes et de voir des gens.

L’étape fait environ 18 km.

Le parcours total cumule donc un cheminement approximatif de 240 km. Cette distance ne tient pas compte des erreurs de cheminement, des baguenaudes à droite à gauche. Au travers de landes steppiques et en s’affranchissant de tout chemin, il est évidemment difficile de calculer. C’est un ordre d’idée. Cela retraduit en fait une seule chose : les conditions climatiques ont été si difficiles parfois que cela m’a empêché de m’arrêter, du matin au soir. Il fallait marcher pour ne pas avoir trop froid, ou bien encore les pauses indispensables (repas, sommeil) étaient malmenées.

Je parle de huit jours, mais c’en sont sept. C’est du samedi au samedi. Le programme a été maximisé afin d’épuiser le plus possible de chemins. Je crois que j’ai fait ce dont je rêvais, depuis 22 ans.

Pas de douche durant 8 jours et demi. Il parait que c’était atrocément horrible ! La crasse oui était présente, elle se ressent par des vêtements sentant hostile, aigre et collant. Ces jours d’autonomie totale m’ont permis de vivre avec la nature toute seule, sans aucune autre préoccupation. Que je recompte, j’ai croisé quatre personnes. Le lavage dans la Jonte n’était pas chose aisée. C’était froid ! Mais d’où vient-elle ?! Quant aux chaussures qui sentent le camembert fermenté, ce n’était pas une simple image, bien qu’il y ait un petit air de reblochon à date dépassée !

Descendant de la Croisette, je ramasse une grosse lauze. A posteriori c’était hier, j’inscris dessus Méjean 2015. Elle rejoint la lauze de 1993, celle de 1996, celle de 2003. Pas vraiment trophée… c’est un morceau qu’on possède, du causse, qui rappelle ce qu’on a perdu en partant de là et l’immensité gagnée en y ayant été. Lors de ma descente, je suis survolé par trois vautours fauves.

De retour, mes presque premières paroles ont été : j’en ai pris « vraiment » plein la vue, mais aussi j’en ai pris « vraiment » plein la gueule. Le Causse est extrême en tout. Méjan, c’est le milieu en occitan, sans le E, qui provient d’une francisation. Le Méjean n’est le milieu de rien, c’est une terre extrême. Brûlante en été, intensément glaciale en hiver, immensément belle, atrocement rude, terriblement sauvage. Elle n’aime pas qu’on l’aime.

Tout ce qui se passe sur cette terre aride est chargé d’un caractère extrême mélangé d’un petit côté d’exagération. Peu de terres savent autant exalter les sentiments. Je l’ai intensément aimée. Mon cœur s’est pris dans les épineux en 1993, là-haut, il est resté accroché dans les fatras d’épines. Tout ce séjour je l’ai cherché et je ne l’ai pas retrouvé. Bien pire encore, j’ai chuté dans un amour démesuré, celui de Madame Gargo. L’absence creuse. Sont en moi les dolines et les sotchs. Le voyage est une transformation du regard, le polissement d’une pierre afin qu’elle devienne galet rond sous les ondulations de l’eau. L’absence n’est qu’un temps de jeûne, une attente d’une prochaine fois, qui je sais sera, et sera merveilleuse.

*** Constitution du sac

Portage [total 1,0 kg]

Kit-bag - 1,0 kg

Couchage [total 1,798 kg]

Sac de couchage Ignition 1200 – 1150 g

Thermoréactor - 400 g

Gants - 68 g

Bâche - 180 g

Utilitaire [total 1,172 kg]

Bruleur gaz - 66 g

Recharge Sievert + secours - 472g + 152g = 624g

Popote Titanium Pot PT750-TI - 106 g

Fourchette - 16 g

Couteau Bistro - 25 g

Briquet - 14 g

Brosse à dent - 7 g

Dentifrice - 20 g

Gsm - 76 g

Cartes - 52 x 4g = 88 g

Pastilles micropur - 2 g

PQ - 36 g

Papiers ID et 100€ dans ziplock - 50 g

Boussole - 42 g

Vêtements en réserve [total 0,158 kg]

1 paire de chaussettes Merino - 88 g

Guêtres - 170 g

Vêtements portés

Sous-Pantalon Merino collant

Pantalon drainant

T-shirt manches longues Merino collant

Pull polaire

Headband Merino Buff

Chaussettes thermiques

Veste imperméable

Chaussures de rando

Loisirs [total 0,965 kg]

Appareil photo - 271 g

Enregistreur - 434 g

Moumoute - 70 g

Quatre piles - 112 g

Batteries - 26 g x 3 = 78 g

[Total solide 5,093 kg]

Nourriture et eau

Eau [total 3,0 kg]

3,0 Litres – 3,0 kg

Nourriture [total 4,846 kg]

7 For Me - 7 x 23 g - 168 g

Café 14 dosettes - 28 g

Patator - 750 g

Taupe-Cake - 800 g

Demae Ramen - 6x100 g = 600g

Cruesli aux raisins secs - 850 g

2 Riz précuit - 750 g

1 semoule au piment - 200 g

1 pain de campagne - 450 g

Fromage à pâte dure - 250 g

*** Total sac

1er jour : 5093+3000+4846 = 12,939 kg

Dernier jour : 5093 – le gaz (200 g restants) – 1500g d’eau non rechargée – 4846 g de nourriture (tout consommé), sauf Cruesli non consommé (+800g) = 7,593 kg