Une synthèse historique et généalogique sur les souterrains du secteur de Lille

VINCENT TCHORSKI - CYRILLE

GLORIEUS - 2016

NICOLAS

DUDOT - PIERRE

MUGUET - NICOLAS

DUSEIGNE

Cet ouvrage est dédié à Bernard Bivert, initiateur de l’amour porté aux catiches et innovateur dans ce domaine.

Cet ouvrage est dédié à Étienne Kuffel, artiste du SDICS puis du SEISM, par lequel tant de recherches ont été faites. A tous les topographes et chercheurs, lesquels ont mené un travail opiniâtre, souvent artistes de l’ombre : Tison, Lefebvre, Rutki, Dupont, Vion, Bryla, Triadou, Vernez, Grzelczyk, Mattelin, Skowron, Lécutier, Héraut et tous les autres moins connus.

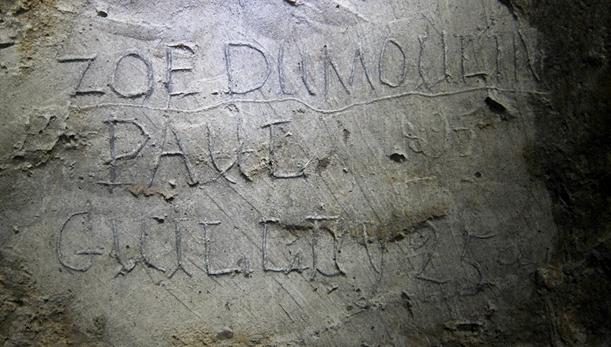

A toutes les Zoé Dumoulin, d’hier et de demain.

Toutes les topographies ont été établies par le SDICS de Douai.

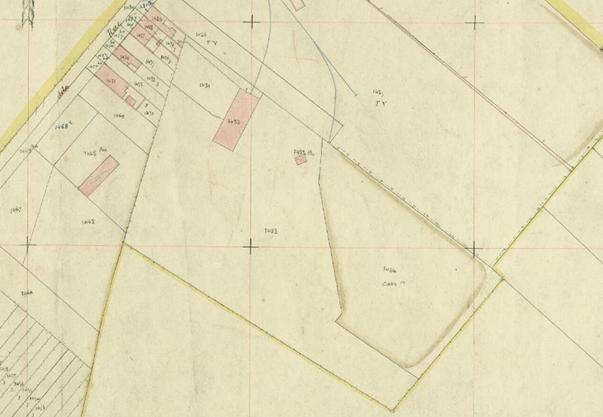

Tous les documents d’archives possédant un aspect grisé proviennent des Archives Départementales du Nord, sauf quelques archives grisées provenant des Archives Départementales du Pas-de-Calais, dès lors ceci est précisé.

Tous

les documents d’archives possédant un aspect jauni proviennent des

précieuses recherches généalogiques de Laurent Balloy.

Nos remerciements vont :

Au

Centre de Recherches Historique Lezennois, lequel a publié un précieux ouvrage

sur Lezennes, et qui fait vivre la passion des catiches depuis des années.

A

la mairie de Lezennes et Monsieur le Maire Marc Godefroy.

Au

Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Lezennes.

A

la mairie d’Hellemmes et Monsieur le Maire Frédéric Marchand.

A

la mairie de Lesquin et Monsieur le Maire Dany Wattebled.

A

la mairie de Faches et Monsieur le Maire Nicolas Lebas. Au service urbanisme et

plus particulièrement Madame Anne-Laure Degans.

A

la mairie de Ronchin et Monsieur le Maire Patrick Geenens. Au service urbanisme

et plus particulièrement Madame Aurore Martin.

A

la mairie de Wattignies et à Madame Séverine Van Grimberghe.

A

la mairie de Seclin et Monsieur le Maire Bernard Debreu.

A

la mairie de Loos et Madame le Maire Anne Voituriez.

A

Madame Annie Gouy.

A

Manu Dusséaux et Michel Dubois pour leurs conseils.

A

Laurent Balloy, dont les investigations généalogiques de grande envergure ont

permis de fonder les recherches sur les barbeux et les champignonnistes

lezennois.

SOMMAIRE

Lezennes,

le chant des sirènes.

Lezennes-Hellemmes,

la chambre de Monsieur Puy.

Lezennes,

des héros discrets.

Hellemmes,

l’école Bonne-Nuit.

Annappes,

que reste-t-il de toi ?

Ronchin,

le Seigneur des Anneaux.

Lesquin,

hôtel-catiches.

Faches,

la fascinante.

Seclin,

un bout du monde.

Vendeville,

retour aux sources.

Templemars,

l’inaccessible.

Wattignies,

l’arbrisseau.

Loos,

la carrière farouche.

Lille,

les dernières catiches.

Les

catiches du Mélantois, une synthèse.

Les catiches de Lezennes, à peu près tout le monde en a entendu parler. Après, il est vrai que la connaissance un peu plus précise des lieux se fait plutôt rare.

Un ouvrage évoque largement cette question : Voyage au cœur de Lezennes, émanant du Cercle de Recherches Historiques Lezennois. Ce livre fait le point sur les aspects historiques, géographiques et culturels, il est disponible à la Civette mais reste tout de même assez difficile à dénicher – bien qu’étant indispensable.

Le présent document est un complément à ce livre. Non pas que l’ouvrage soit incomplet, mais plutôt du fait que le temps passe et désormais, de nouveaux volumes généalogiques sont disponibles. Cela permet de faire avancer le domaine de la recherche sur ces souterrains. Afin de faciliter la lecture, quelques bases sont rappelées : qu’est-ce qu’une catiche, qu’est-ce qu’un barbeux, etc.

La principale caractéristique de ce document est d’avoir établi un relevé des inscriptions et monté par la suite une recherche généalogique concernant ces personnes ou ces ensembles de personnes.

Cela permet de dégager de grands traits concernant les carriers, les champignonnistes, les barbeux et les réfugiés, qui sont les quatre acteurs de ce souterrain.

Ne se voulant pas exhaustif, les carrières de Lezennes étant une immensité chaotique, nous nous limiterons aux prospections actuelles, ce pouvant aller jusqu’à la refonte complète de ce document en cas de nouvelle découverte ; ce qui d’un certain côté est une vive espérance !

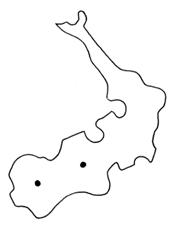

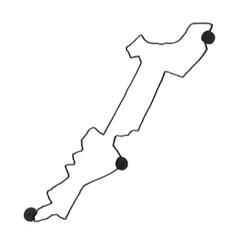

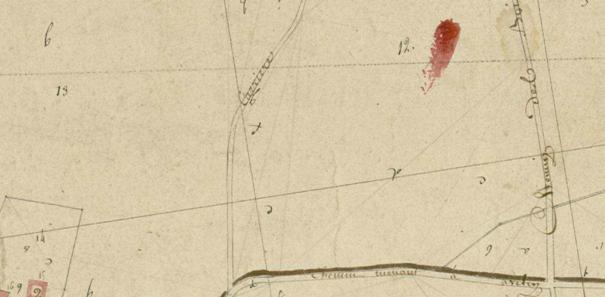

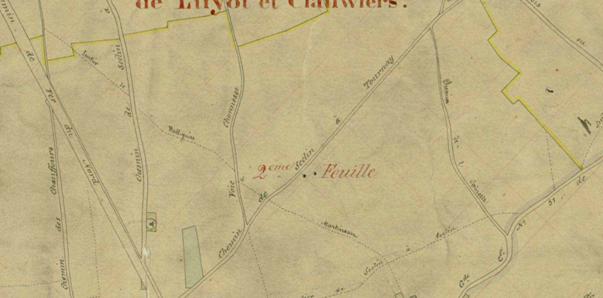

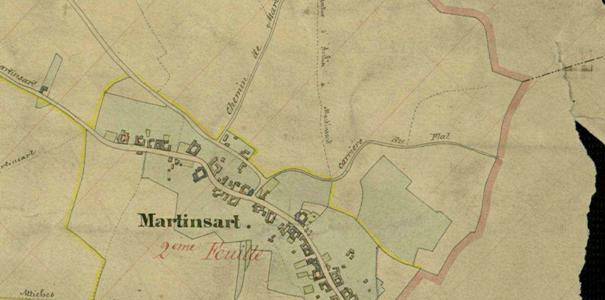

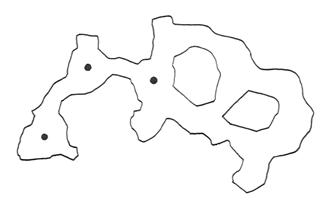

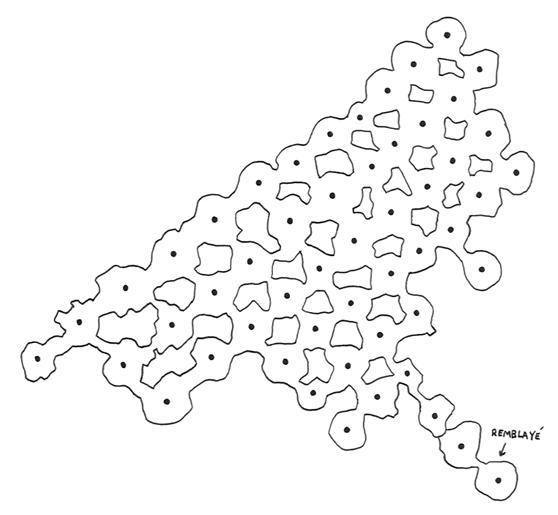

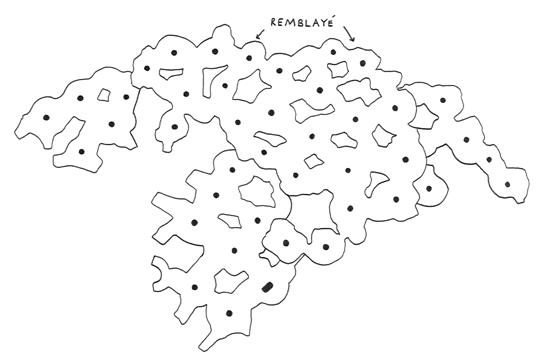

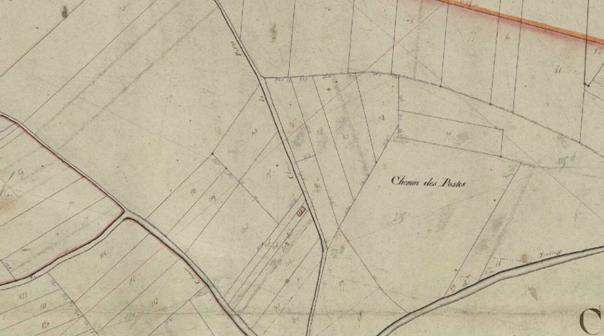

Les carrières de Lezennes sont sous Lezennes, ainsi pourrait commencer bêtement ce texte. Ce serait à la fois vrai et à la fois faux. En fait comme systématiquement sur le sujet de Lezennes, cela mérite précision.

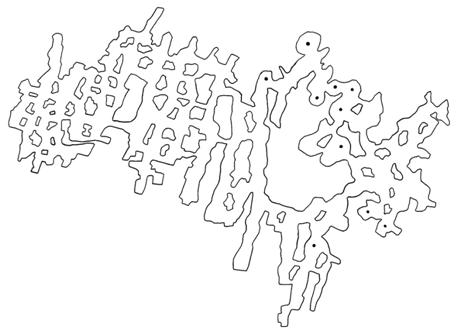

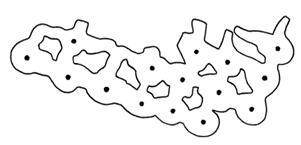

Les carrières dites « de Lezennes » sont situées sous la ville de Lezennes, sous de nombreuses terres agricoles d’Hellemmes et sous les extrémités d’Annappes ; pour ces dernières, l’urbanisme galopant de V2 a plus ou moins tout exterminé par remblaiement. Il ne reste donc plus beaucoup de vides sous Villeneuve d’Ascq et lorsque c’est le cas, ce sont des terminaisons de petits réseaux qui ne furent pas comblés à 100% pour des raisons de viabilité : soit les souterrains sont stables, soit ils minent de la terre dédiée à l’agriculture.

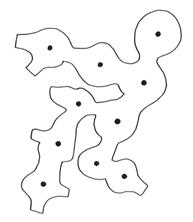

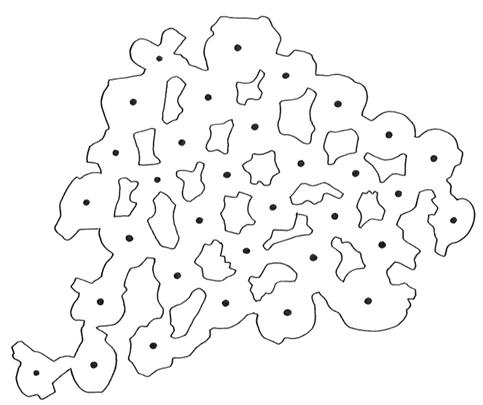

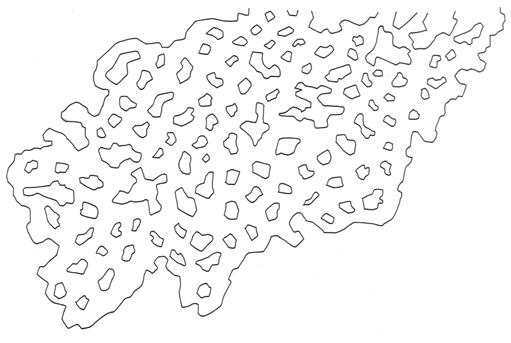

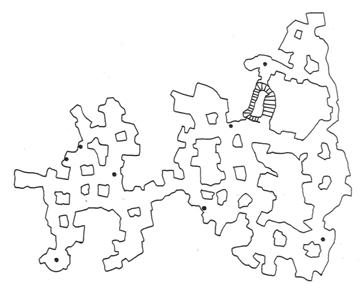

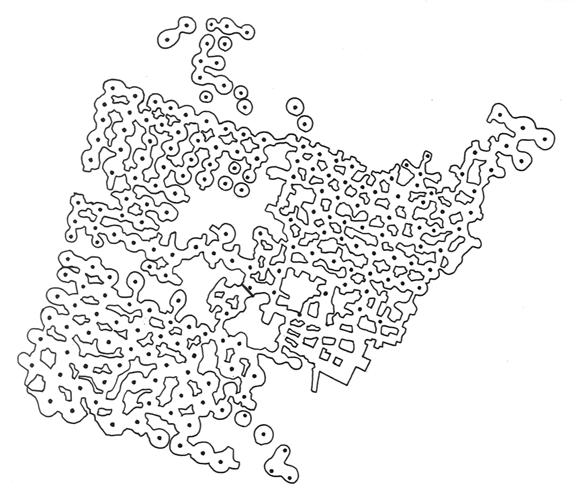

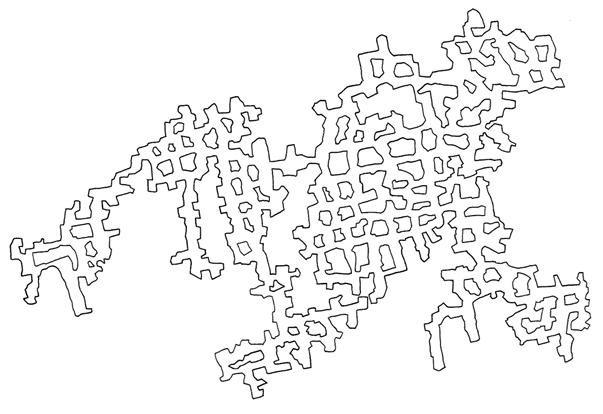

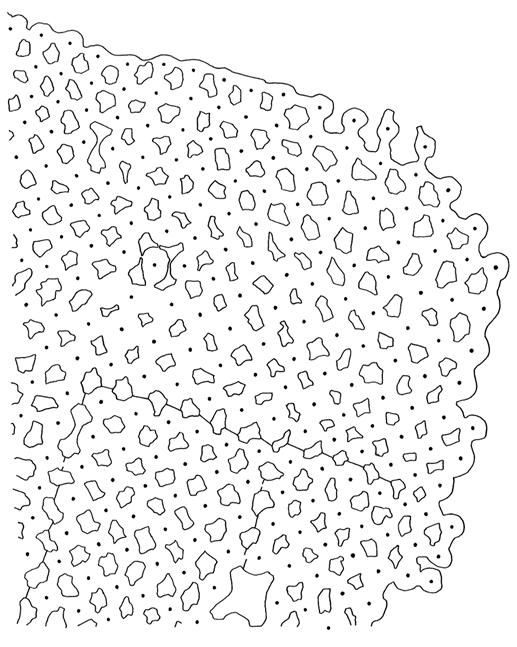

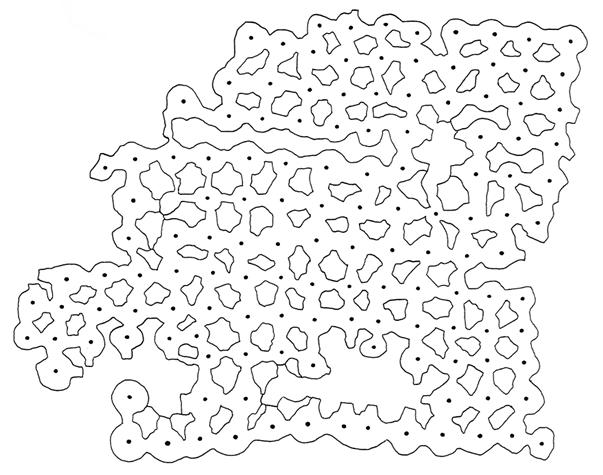

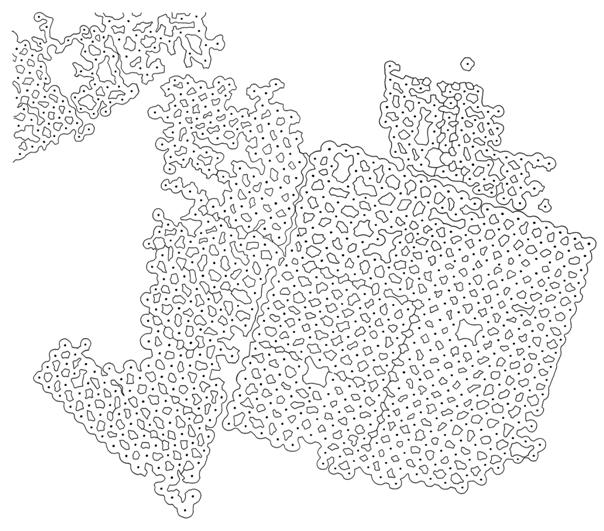

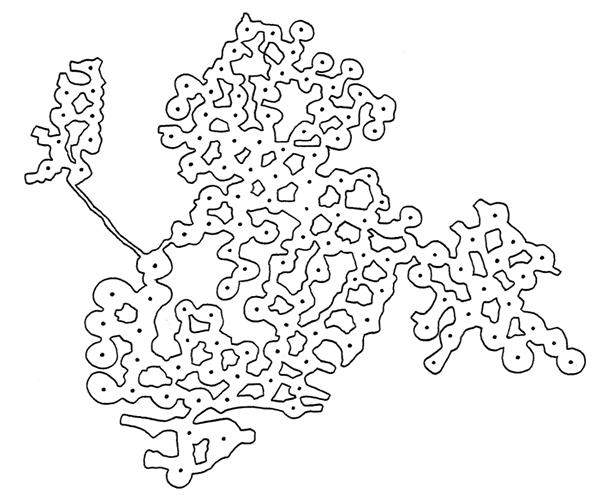

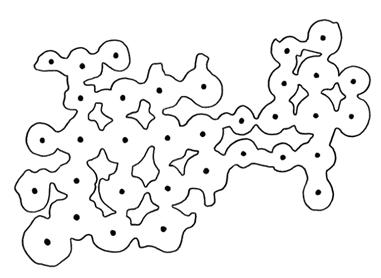

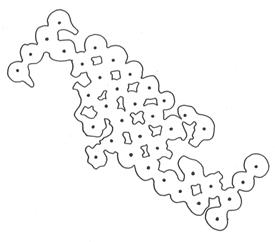

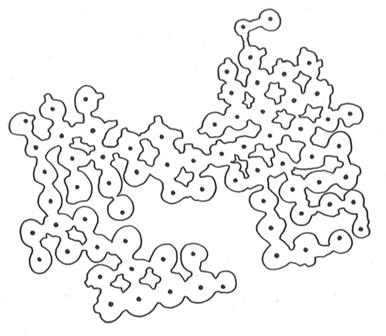

Lezennes, c’est 70 hectares de terrains sous-minés. C’est une grande carrière, anarchique, morcelée à cause des remblaiements, souvent basse et pénible, quelquefois dangereuse et surtout une idée par-dessus les autres, compliquée à explorer, car on s’y perd promptement ! C’est un labyrinthe inextricable. Lezennes, c’est 92% des habitations unifamiliales sous-minées en tout ou partie, avant certaines vagues de remblaiements. On est donc dans une certaine forme de démesure.

Au sujet de ces carrières, il subsiste malgré les précisions régulières un certain nombre de fantasmes indéracinables : quelquefois on parle de l’étendue fabuleuse du souterrain, rejoignant Tournai (et si c’était le cas, on serait au courant) ; mais revient bien plus souvent dans les discussions l’extraordinaire trésor de Jean Sans Terre, un magot qui serait caché sous Lezennes. Il va falloir se lever tôt afin d’aller le trouver, car les secteurs XIIème siècle sont tellement remblayés de stériles que la plupart sont inaccessibles. Soit… On dit aussi qu’il s’agit là des plus grands souterrains de France. Il n’en est rien, presque malheureusement dirions-nous, car ça nous ferait plaisir.

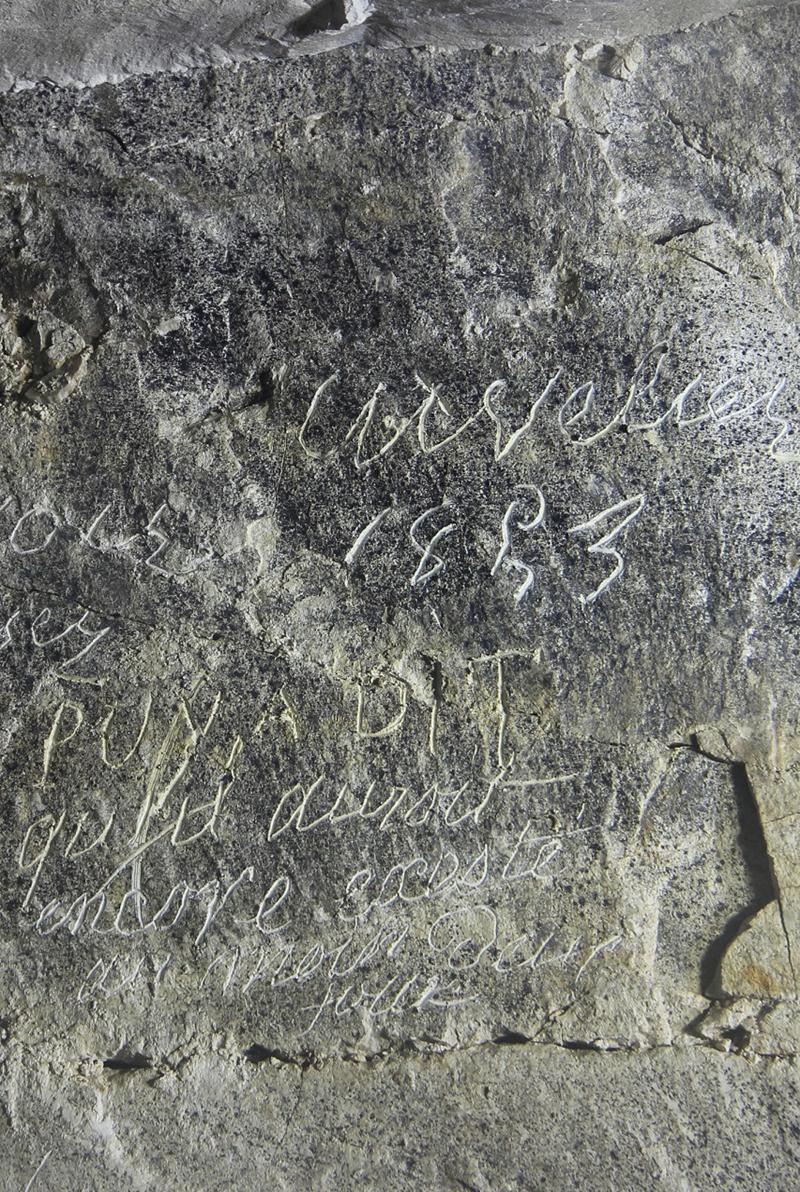

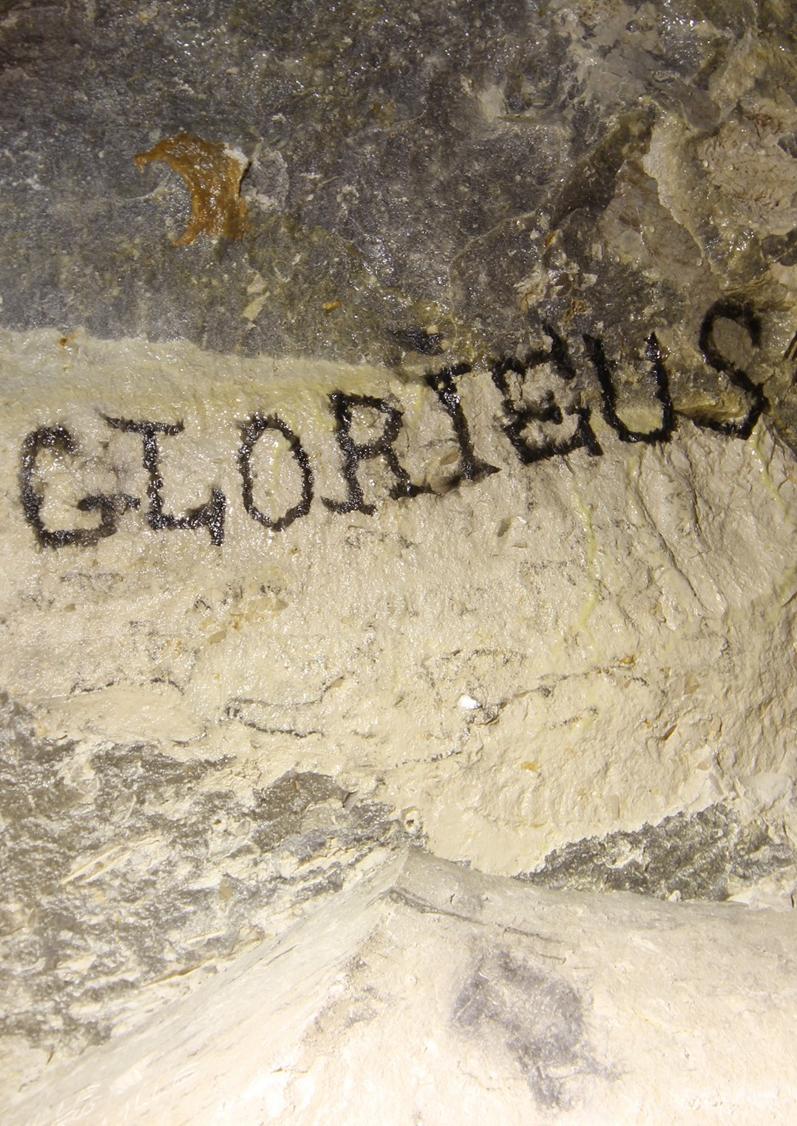

Une chose qui attire l’œil lorsqu’une visite est organisée dans les souterrains, c’est la myriade de graffitis aux murs. On ne parle pas de ces hideuses peintures urbaines quand on parle de graffitis à Lezennes, mais bien des inscriptions anciennes qu’ont laissées ici ou là des utilisateurs des carrières. La plupart du temps c’est gravé, mais quelques inscriptions sont peintes, d’autres tracées au fusain, plus rarement à la sanguine. Ces inscriptions nous livrent un important témoignage – très laborieux, certes – mais précieux tout de même.

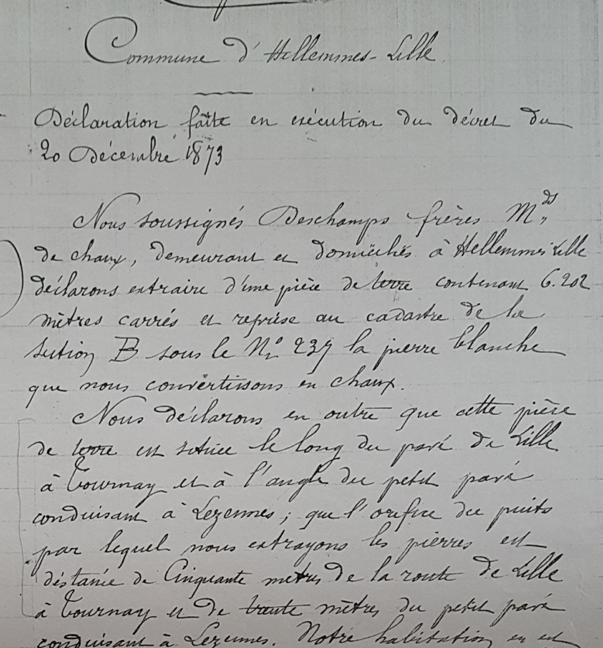

Premier coup de pioche

Les carrières de Lezennes représentent un vaste ensemble de galeries souterraines. Une question reste à poser : quand ces exploitations ont-elles pu donc débuter ? La réponse est très simple, nous n’en savons rien. Il existe des hypothèses de débuts embryonnaires en certaines époques gallo-romaines, mais cela reste hypothétique. Si des travaux ont existé en ces époques, ce qui est tout à fait possible vu les découvertes archéologiques régulières, ce furent des fosses menées à ciel ouvert, dans le but de marner les champs.

De la période médiévale à proprement parler, nous ne savons presque rien non plus. C’est déjà avantageux. Dans une écrasante majorité des cas de carrières souterraines, on ne sait ‘strictement’ rien – quand bien même ce sont des sites majeurs. Concernant Hordain et Avesnes-Le-Sec, nous gardons une trace d’une activité majeure, mais il ne reste plus de témoignage à ce sujet. A Lezennes, il existe deux traces.

En juin 1462, un ouvrier carrier extrait des galeries en vue de livrer de la pierre au Palais Rihour, lequel se trouve en construction. Il s’agit d’un certain Jean Du Bois. Il est payé 115 sous le cent de parpaing. Nous savons de ce contrat qu’il est carrier à Lezennes. Vu l’ampleur du palais, gageons qu’il n’était pas le seul exploitant, mais nous n’en savons pas plus. Les noms du type de ‘Jean Du Bois’, ‘Ignas du Bois’, etc. sont fréquents. Ce n’est donc pas un riche enseignement, si ce n’est que, comme les grands centres de la pierre du Valenciennois et du Cambrésis, Lezennes est aussi active à cette période là.

Il est tout simplement possible que Jean Du Bois soit un dirigeant, mais non un carrier. En effet, il existe un homonyme près de Lezennes à cette époque là : Jean Du Bois, chevalier, seigneur d'Ennequin, dont le fils, Charles Du Bois, seigneur d'Ennequin, comte de Chaumont et vicomte de Fruges, quitta le surnom de Du Bois pour reprendre celui de Fiennes. (Leuridan, 1843).

Une autre source d’information médiévale existe, dans le cartulaire de l'hôpital Notre-Dame de Seclin. Jehan De Bassi, chaufournier demeurant à Lezennes, livre en 1463 de la chaux à Cysoing. Il pourrait s’agir, là encore, d’une personne attachée à la noblesse de Chéreng, et nommée Jehan De Bachy. Le texte reste toutefois assez clair sur la formation technique de l’individu. Ainsi, il est préférable de rester précautionneux. Les Bachi, Bachy et autres variantes, furent une famille influente de carriers lezennois.

Plus tôt que ces dates mentionnées, à savoir 1462 et 1463, on se doute bien que l’activité extractive était menée avec une certaine ferveur. Manquent les preuves, mais les « habitudes » si l’on puit dire viendraient attester un début d’activité au XIIème siècle, c'est-à-dire la période de la construction de l’église Saint-Eloi de Lezennes (laquelle est toujours existante mais reste fortement remaniée). On sait parfaitement que les bâtiments étaient bâtis le plus souvent avec des matériaux strictement locaux. De ce fait, les chantiers d’extraction ont été menés, pour sûr, pas plus loin que quelques dizaines de mètres de l’église.

Cette affirmation est fortement consolidée par le fait que les galeries qui sont situées au sud-est de l’église sont anciennes, elles en ont un aspect indéniable. Dire que l’exploitation a commencé en cet endroit, aux alentours de 1150 est quelque peu aventureux. Il n’y a rien qui puisse fonder de telles affirmations. Pour autant, ce ne sont pas des hérésies. C’est tout à faitpensable. Ces débuts seraient antérieurs aux sites les plus anciens du Valenciennois, pour lesquels les suppositions convergent plutôt vers le XIVème siècle.

Traditionnellement, il est reconnu que les travaux les plus anciens ont été menés dans le centre- ville de Lezennes, avant de progresser aux abords du rond-point de la rue Chanzy. Disons plus précisément que les galeries situées sous la rue Chanzy ont un aspect très ancien, au même titre que les galeries proches de l’ancienne mairie. Après, le creusement aurait remonté vers la rue Jean-Baptiste Defaux, vers la plaine du Hellu, puis nettement plus tardivement, vers les territoires d’Annappes et d’Hellemmes. Précisons tout de même que le Hellu n’est nullement sous-miné, on change à cet endroit de structure géologique.

Au sujet de l’église de Lezennes et des abords immédiats, le sous-sol n’est pas creusé. Cela peut paraître étonnant de prime abord étant donné que le chantier de construction de l’église se trouve là. A ce sujet, Cyrille Glorieus émet l’hypothèse suivante : « Autour et sous l'église de Lezennes, il n'y a aucune galerie. Une raison possible serait que l'église avait son ancien cimetière directement accolé à son flanc, au même titre que l’antique église de Faches. Or, dans l’esprit des carriers Lezennois, miner les sous-sols sous lesquels reposent leurs ancêtres, dans une région populaire majoritairement catholique comme de nombreux endroits proches, cela aurait représenté un crime. Creuser et tomber sur des vieux ossements comme à Paris par exemple aurait été un manque de respect considérable. »

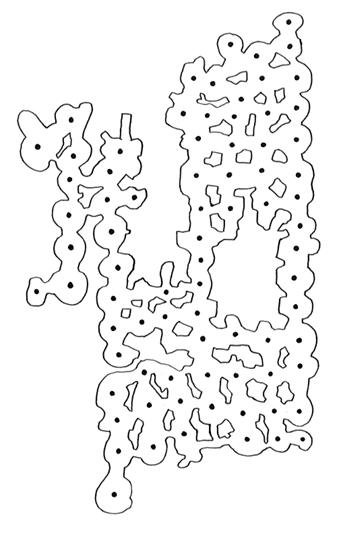

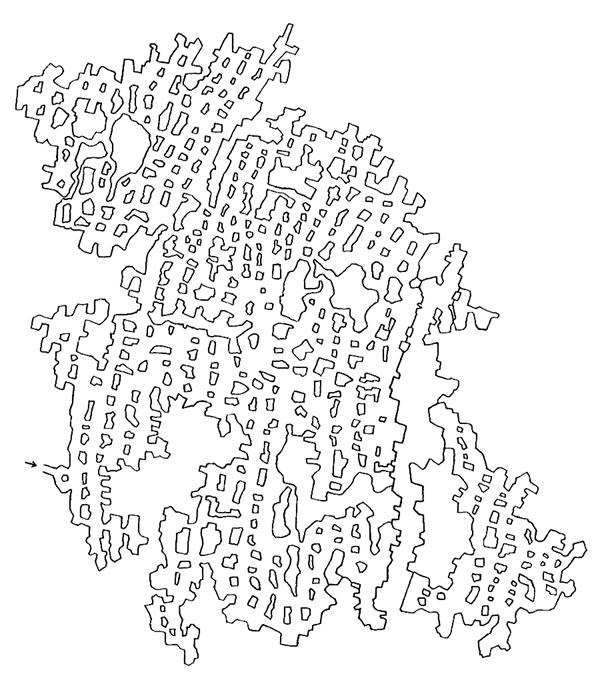

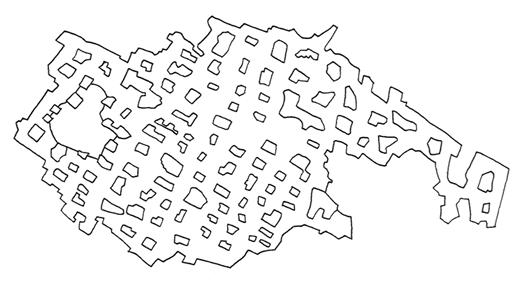

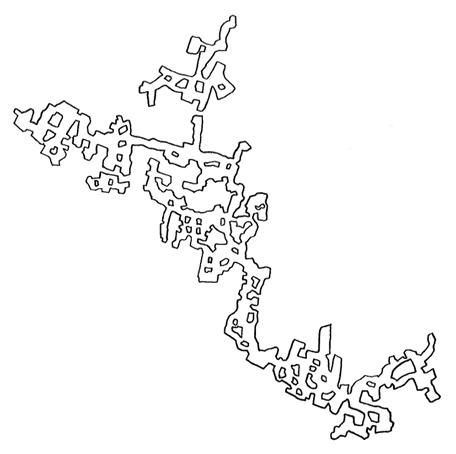

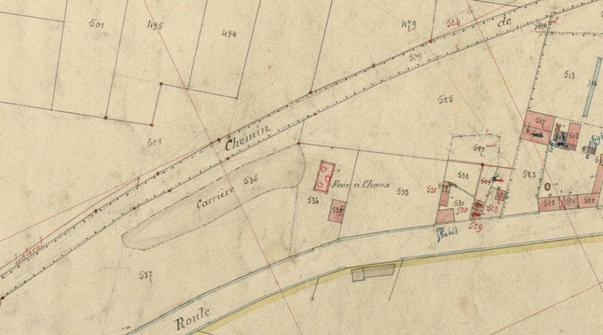

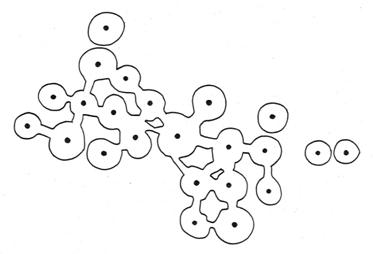

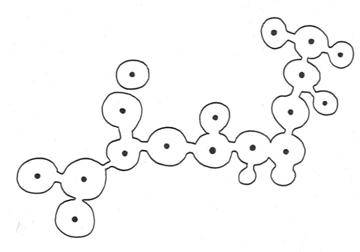

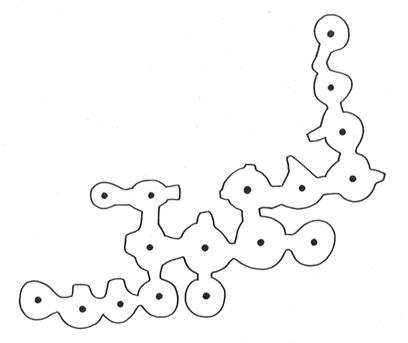

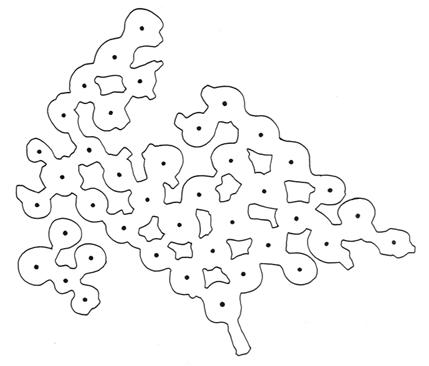

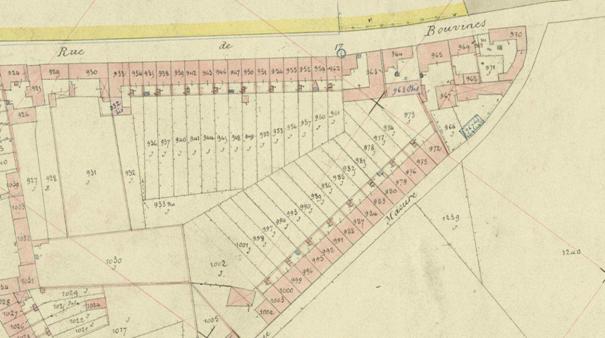

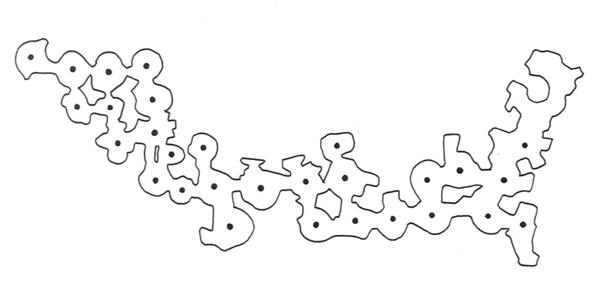

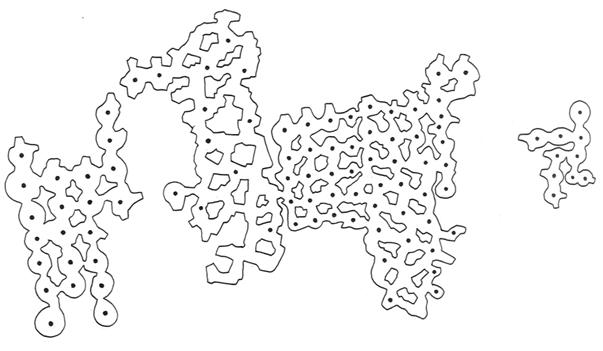

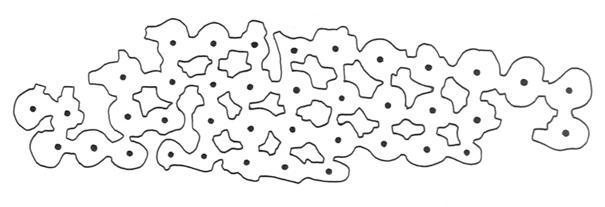

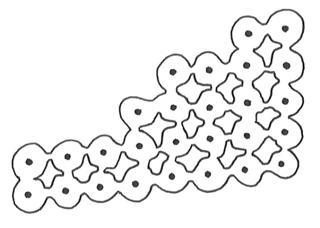

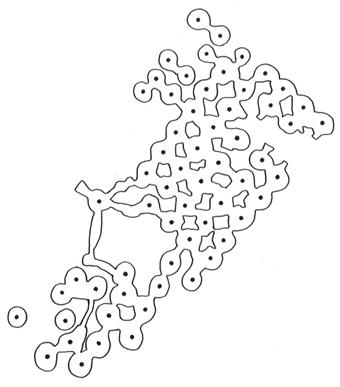

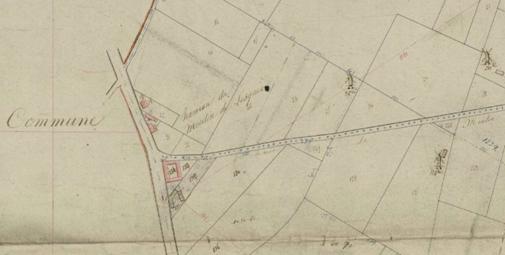

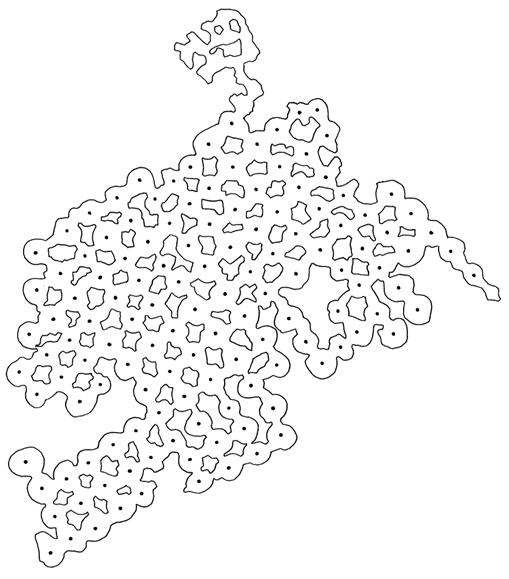

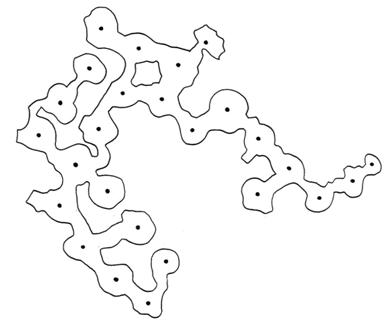

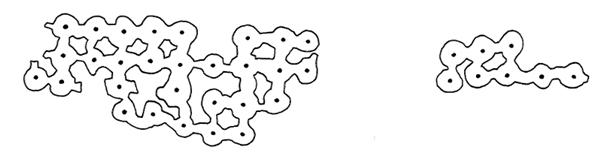

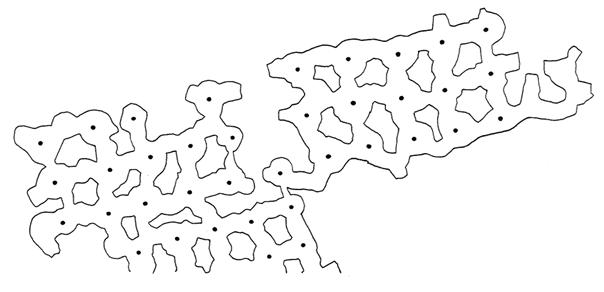

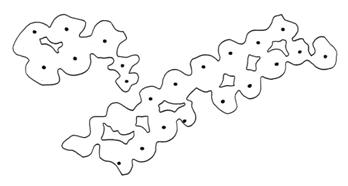

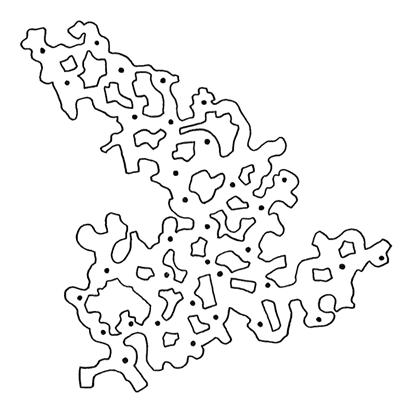

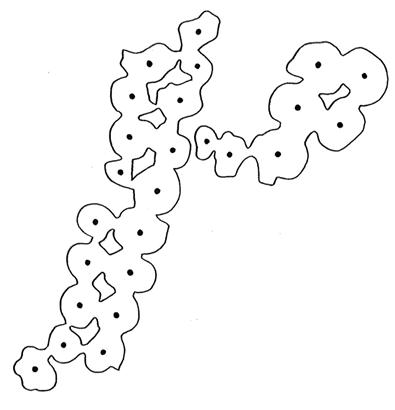

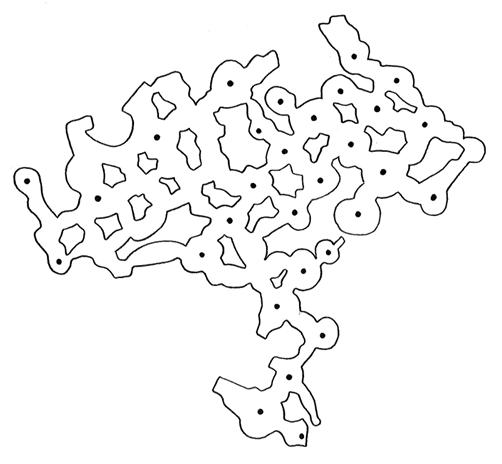

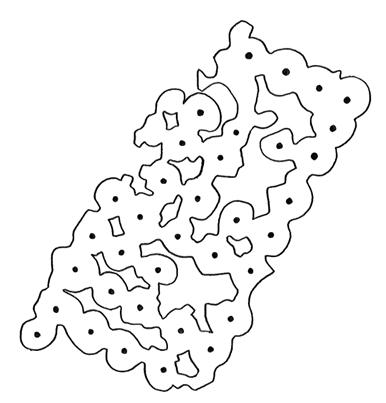

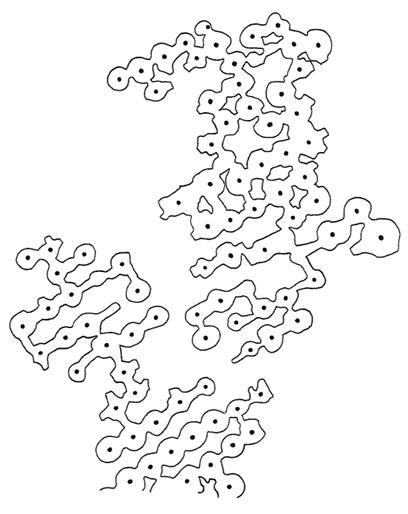

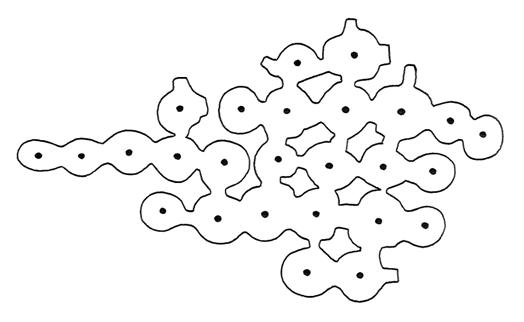

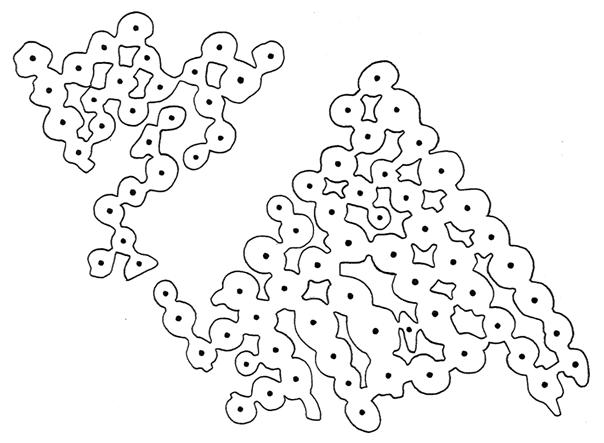

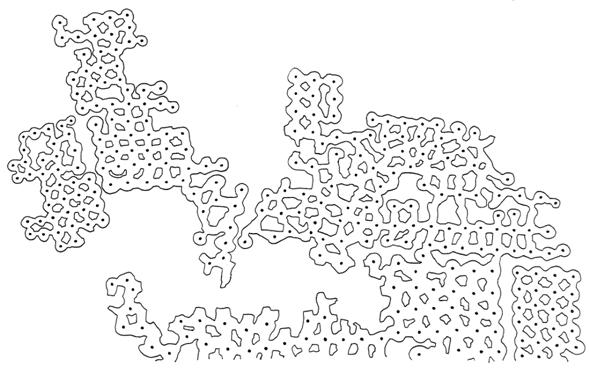

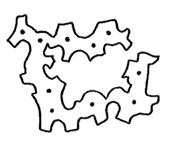

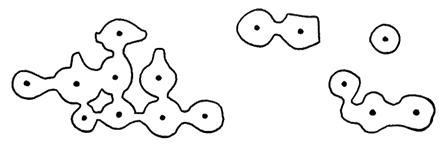

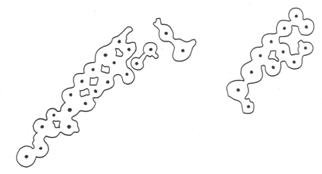

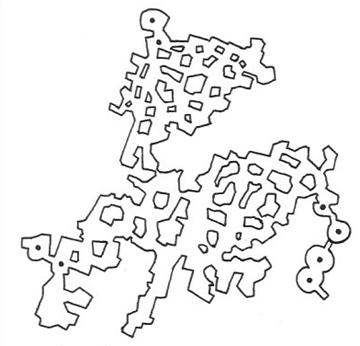

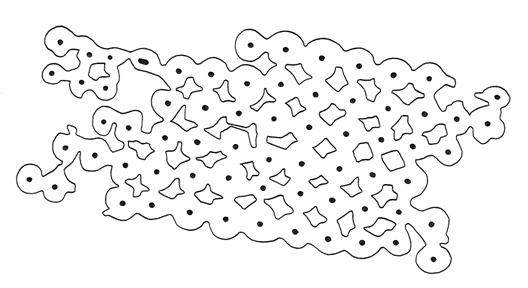

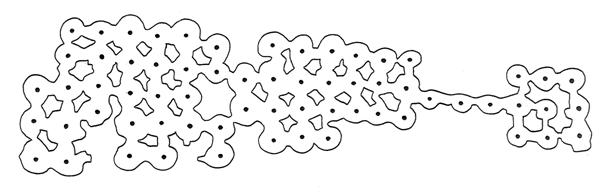

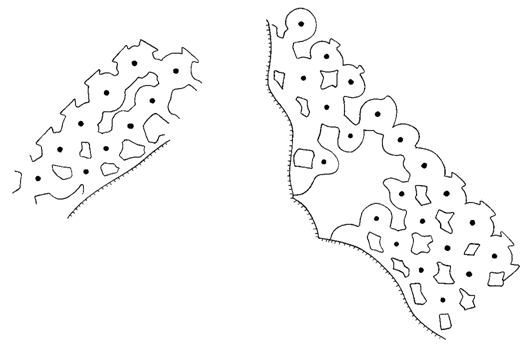

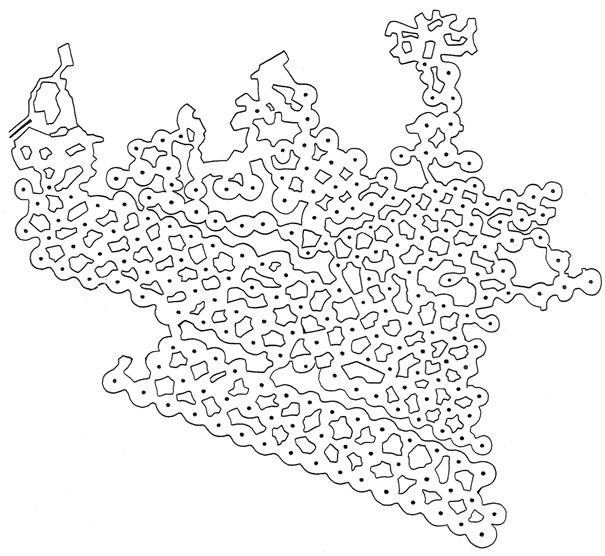

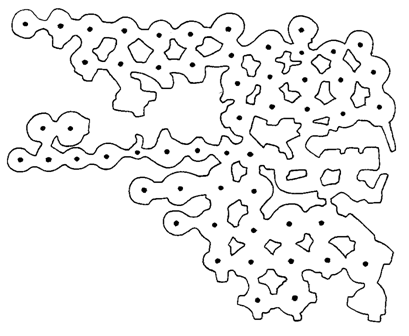

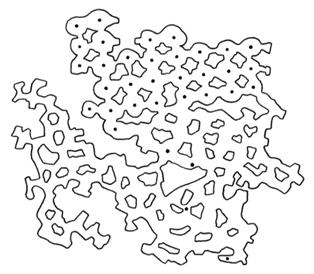

Sur la page suivante vous trouverez un plan incomplet des carrières de Lezennes. Ce plan provient de l’assemblage de trentaines de planches, d’où le fait que les tracés soient plus ou moins irréguliers. Notez cette terrible impression de lieu inextricable !

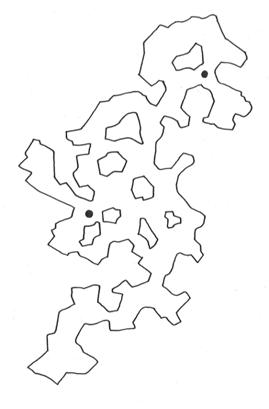

Le centre du village est le plus gros bloc d’exploitation qui ne discontinue pas. Ensuite, en se tournant plus au sud, on se dirige peu à peu vers la rue Chanzy, le rond-point Chanzy, puis le golf. Les exploitations se poursuivent encore largement sous le golf, au-delà des limites de notre plan. Ce sont, tout comme sous Leroy-Merlin, des constellations de petites exploitations. Vu les remaniements de terrains incessants depuis les années 70-80, la très grande majorité est remblayée. Si on se tourne vers le nord, on remarquera le début des carrières d’Hellemmes, où il existe au moins le même volume d’exploitation.

Les carrières d’Hellemmes, en effet, se poursuivent encore très largement plus au nord, jusqu’à la frontière avec Lille. Nous y reviendrons dans un chapitre dédié, même s’il convient de préciser ici que les galeries d’Hellemmes sont de creusement plus récent ; pour preuve : le maillage de galeries est légèrement moins anarchique que Lezennes.

Même si l’église reste un épicentre pour les exploitations, il est tout à fait envisageable - et nos visites dans les galeries le confirment – que les carriers, à l’époque médiévale, ne se contentaient pas de prospecter uniquement à proximité de l’église, et qu’ils auraient récupéré des matériaux partout où ils en avaient besoin, dans le cadre de constructions diverses et variées. Dans cet ordre d’idée, il y aurait eu une multitude de petits chantiers médiévaux, recoupés ensuite par des galeries plus modernes. N’avez-vous eu jamais l’impression de serpenter dans une galerie ancienne, qui n’a rien à faire là, puis de revenir assez soudainement dans un réseau qu’on qualifierait de normal ? (Disons plus conforme à la norme de l’ensemble).

Nous ne serions pas étonnés qu’il n’y ait pas eu qu’« un » Lezennes médiéval, mais qu’il y aurait eu, au contraire, de petits chantiers, solidement établis ou avortés. Les brumes du passé et le manque de ressources historiques ne nous permettent pas de nous prononcer davantage sans prendre de risques. Toutefois, à l’approche de la moitié du XVè siècle, il reste assez certain que le volume de creusement est déjà bien établi. Sous quelle forme, nul texte ne le précise ; serait-ce un gros volume partagé entre les carriers ou bien, comme à Hurtières (Savoie), une myriade de chantiers tous plus ou moins anarchiques ?

Bien des fantasmagories ont existé au sujet des carrières de Lezennes. C’est normal. Les souterrains font courir l’imaginaire. Affirmer que des chantiers ont été ouverts en plusieurs lieux est en quelque sorte une projection de l’imaginaire sur des galeries qui furent visités de manière factuelle. Une question se pose de manière préalable à toute hypothèse : existait-il des constructions immédiatement adjacentes aux galeries soupçonnées comme étant très anciennes ? Cela revient à se poser une seule question, le centre-ville d’Hellemmes est-il ancien ? Nous sommes là plutôt au XVème siècle. Certes c’est un peu éloigné des chemins Bobillot et Napoléon, et une carrière fut ouverte près de l’église Saint-Denis. Il est dur de trancher, c’est ni une affirmative parfaite ni un négatif strict. Disons tout simplement que c’est possible.

Galerie

ancienne dans le centre du village.

Les catiches, l'origine

D'où provient le mot catiche ? Le mot intrigue et la question a souvent été posée, et y répondre n'est pas forcément chose évidente car il n'existe pas d'affirmation stricte et incontestable. Si l’on s’en réfère à certains écrits dans lesquels il est affirmé que le terme catiche a pour origine la tanière de la loutre, appelée justement catiche, on pourrait y trouver là l’origine du terme. A vrai dire, pourquoi pas. La seule chose que nous pouvons préciser, c'est que nous ne trouvons pas spécifiquement d'autre origine étymologique, ce serait donc une affirmation plutôt juste que de voir dans l’antre de la loutre l’origine du terme de catiche.

Mais qu'ont à voir les loutres dans cette affaire ?

La plus ancienne définition que nous ayons pu trouver des catiches provient d'un dictionnaire de 1756 (Nouveau dictionnaire universel des arts et des sciences, françois, latin et anglois, Pézenas). Le terme catiche est défini de la sorte : Trou où se cachent les loutres, quand ils font chasses.

Certains y voient une analogie entre la forme du terrier de loutre, certes véritablement appelé catiche, et la forme des puits-catiches lezennois. Nous avons beau chercher, nous ne voyons pas en quoi il peut exister une quelconque analogie, même avec de l'imagination.

Plus tard, une littérature de 1929 n'ayant rien à voir (Revue universelle puis Journal universel de la campagne) définit la catiche de loutre de la sorte : « C'est là que la loutre établit sa « catiche », dont elle rend le séjour confortable en la garnissant d'un liteau d'herbes sèches et de mousse. Ces « catiches » possèdent des issues en sous-sol, par où l'animal peut décamper à la moindre alerte en plongeant sans être vu ni entendu. »

Or, on sait très bien que les carrières souterraines lezennoises ont servi de refuge aux populations lors des périodes troublées par les conflits, les pillages et les réquisitions, à tel point qu’il n’a pas fallu attendre 1914 afin d'obtenir des caches, voire même des mouvements massifs d'habitants. On possède en effet des preuves tangibles de refuge au XVIIème siècle, et il ne fait aucun doute que la cache en refuge était déjà active dans des périodes antérieures ; les souterrains du cambrésis en sont un témoignage probant parmi d'autres.

Doit-on voir une analogie entre la catiche de la loutre et la catiche de l’homme, l'endroit où respectivement l’animal se dérobe en cas d'alerte et l'endroit où l'humain se dérobe en cas de pillage ? Comme nous l’avons vu précédemment, les époques concernées voyaient déjà un large développement des carrières, avec une multiplicité de puits plus ou moins secrets, permettant de se mouvoir à l'abri des regards, s’abriter, voire même se cacher durant une certaine période.

Cette analogie nous parait ne pas relever de la fantasmagorie, bien que l'idée soit relativement nouvelle, en tout cas au moins dans son développement explicatif.

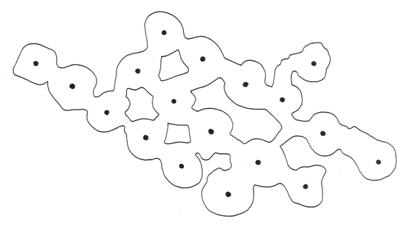

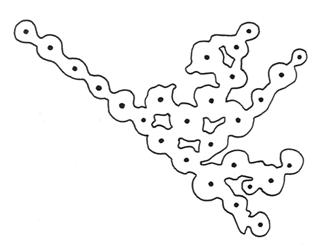

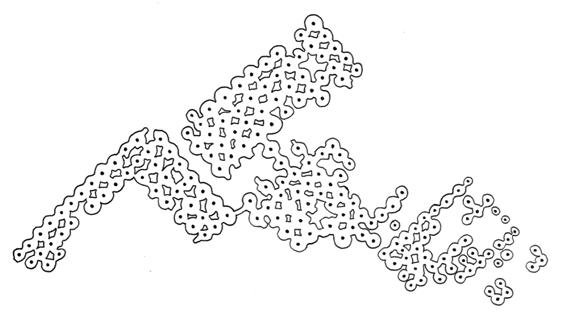

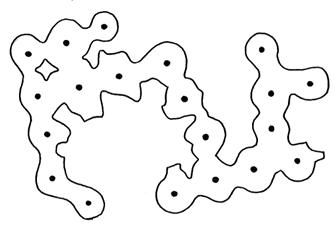

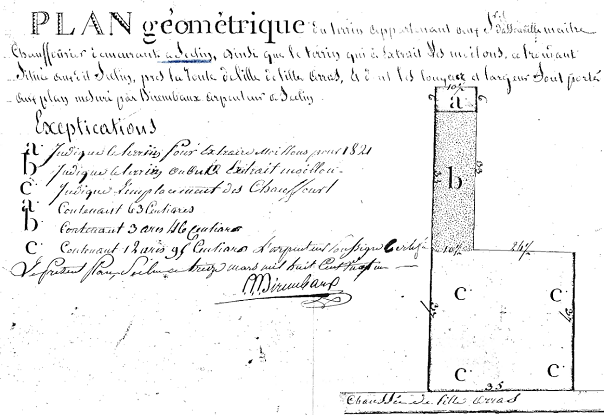

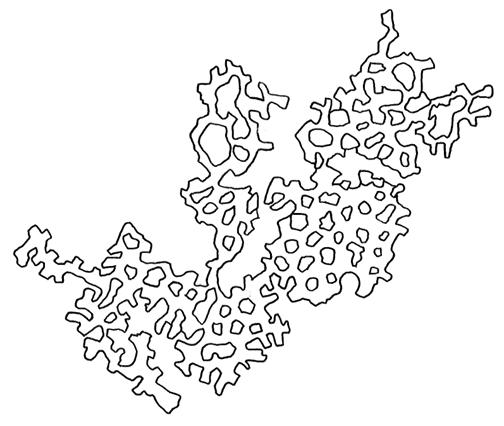

Les catiches, aujourd'hui

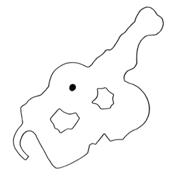

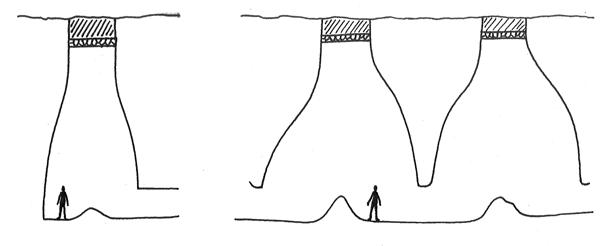

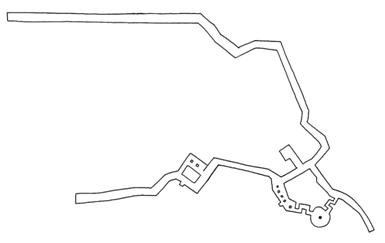

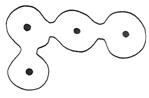

Le mot catiche, aujourd’hui, définit, au-delà de la tanière de la loutre, une notion très précise. Il s'agit, en effet, des puits en bouteilles qui ont été creusés dans le sous-sol du lillois. La méthode était relativement simple. Depuis la surface, les carriers creusaient un puits quasiment cylindrique, d'une profondeur de 7 à 12 mètres, qu’ils évasaient dans la couche de ressources recherchées, ce qui donne cette forme caractéristique de bouteille. De là partait un réseau de galeries sinueuses ou de secteurs à chambres et piliers.

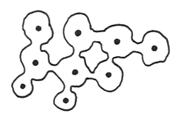

Une fois que ce puits n'était plus utilisé, par exemple parce que le chantier d'extraction s'éloignait, les carriers rebouchaient le puits avec un encorbellement de pierres. Nous reviendrons au sujet de ces encorbellements, car cette technique mérite un coup de lampe torche.

La catiche n'est autre que le puits. Techniquement, cela ne définit aucune autre notion. Reste que deux approximations majeures se sont inscrites dans la connaissance populaire des carrières de Lezennes.

1) Premièrement, il est fréquemment pensé que les carrières de Lezennes sont du tout-catiches. Les puits sont accolés les uns aux autres dans un immense maillage de puits jointifs.

Cette situation existe, mais pas à Lezennes ; tout simplement : pas à Lezennes ! Dans les sites d'exploitation de Lezennes, Hellemmes et Annappes (devenu Villeneuve d'Ascq), on se situe dans des chantiers d'extraction médiévaux, ou bien du médiéval tardif (Renaissance). Il n'y eut pas d'extraction effectuée durant la révolution industrielle – ou bien, s’il y en eut, comme nous le verrons, ces chantiers restaient extrêmement mineurs.

De ce fait, les carrières de Lezennes sont bâties sur un schéma de galeries sinueuses (pour les plus anciennes de toutes) ou sur un modèle de chambres et piliers. Quelquefois, on peut remarquer un système en hagues et bourrages, mais cela reste assez anecdotique, car la plupart des nombreux déchets d'extraction étaient laissés sur place en tant que remblai de pied. Si certains champignonnistes ont parfois pu réorganiser certains secteurs de remblais de pied et de déchets de taille, ce n'était pas dans les habitudes des carriers qui, confrontés à un métier très difficile, et cherchaient légitimement à s'épargner cette fatigue supplémentaire.

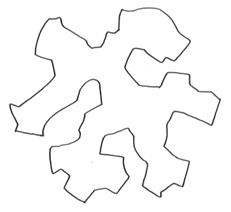

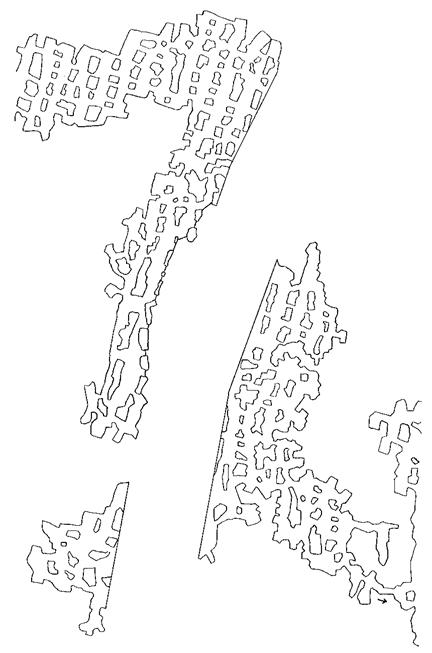

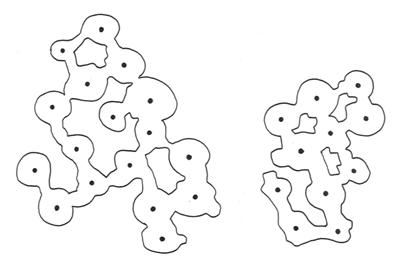

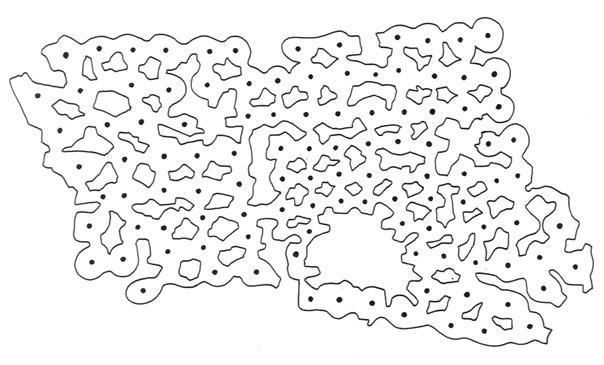

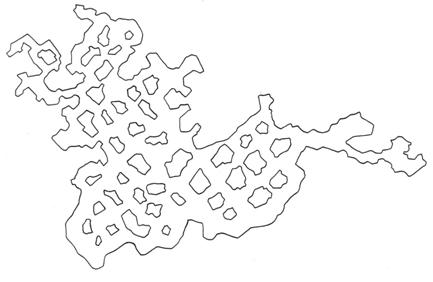

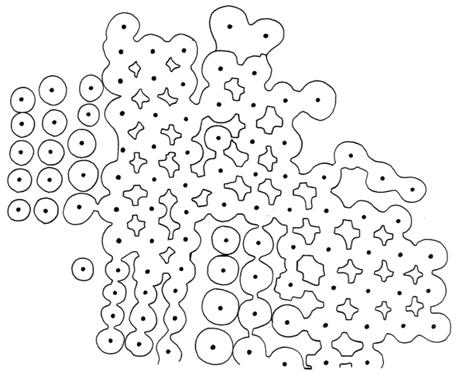

Les situations de tout-catiches sont postérieures à l'exploitation de Lezennes. C'est une technique qui a été mise en place lors de l'essor des carrières, au XIXème siècle par exemple. Ces techniques se rencontrent à Faches-Thumesnil, 35 carrières (territoire qui comportait de même une exploitation médiévale extrêmement ancienne, rue Kléber), à Loos, à Wattignies, à Lille-Sud, à Ronchin. Toutes ces carrières sont récentes.

Il en ressort que les visiteurs de Lezennes sont parfois déçus. Ils s'attendent à du tout-catiches, et ce n'est simplement pas le cas. Introuvable. Ici, c'est l'anarchie le maître mot.

2) Deuxièmement, le terme de catiches a fini par se généraliser afin de dénommer l'ensemble des carrières de Lezennes. C'est ainsi, en effet, que l'on parle des catiches de Lezennes, tout comme l’on parle des catiches de Loos, des catiches de Lille, dans le but de nommer toute la carrière. Cela n'a rien de bien faux, c'est un nom populaire et répandu. Mais, si nous devons être puristes, la catiche désigne le puits en forme approximative de bouteille et non l’ensemble d’une carrière.

3) Dans le même ordre d'idée, le terme de « pierre de Lezennes » a fini par nommer toute pierre extraite dans le bassin lillois, au même titre qu'on parle de pierre d'Avesnes pour toute pierre extraite en Ostrevent. Des dénominations logiques, même si elles restent inscrites dans de l'approximation. Rien qu'à Lezennes par exemple, on a de l'exploitation de sénonien, de coniacien et de turonien (avec les tuns phosphatés). Pour qui veut en savoir un peu plus, les différentiations vont avoir de l'importance. Cela se voit d'ailleurs sous terre : la pierre de Lezennes Chanzy n'a pas la même couleur que celle d'Hellemmes Pavé du Moulin.

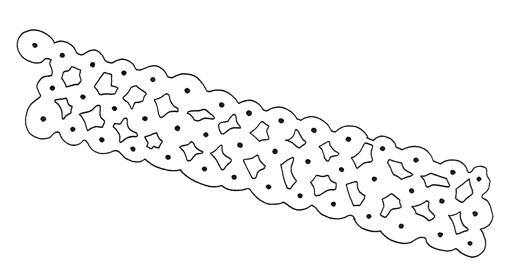

La catiche

Revenons à nos catiches. Qu'en est-il exactement ? Tout d'abord, il revêt une certaine importance de dire que la catiche lezennoise n'est pas la catiche de Wattignies.

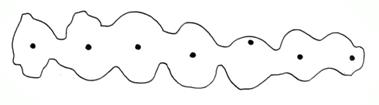

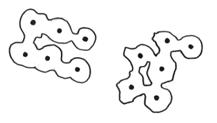

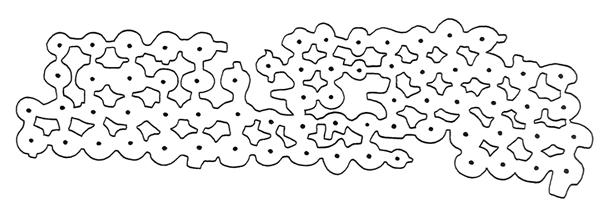

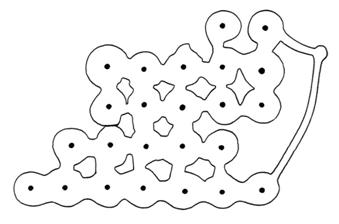

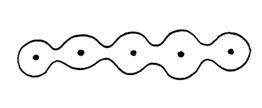

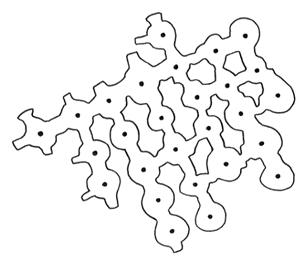

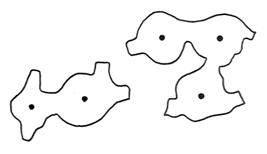

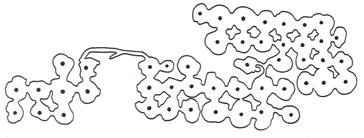

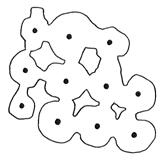

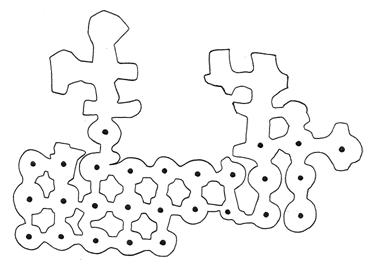

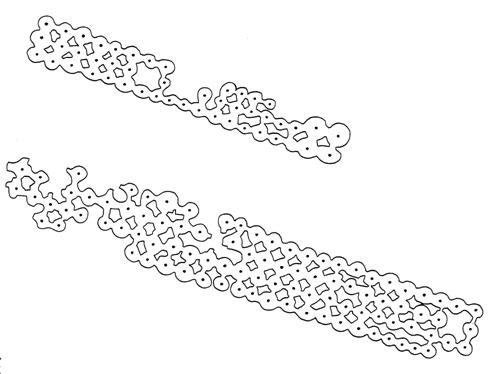

En tout-catiches, le puits est plus large à sa base. Afin de donner un point de comparaison bien compréhensible, disons que la catiche lezennoise possède à peu près la forme d'une bouteille de vin. Le goulot est étroit et surtout, la forme du puits est quasiment tronconique.

En tout-catiches, l'on pourrait dire que la forme est celle d'une tourille. Le goulot est très étroit. Le puits va en s'élargissant graduellement, jusqu'à obtenir une base très large. Les catiches sont rendues jointives par une courte galerie, située à la base. De cet élargissement de la base naît le fameux plan si connu et si visuel, où l'on voit comme à Faches, un maillage de ronds qui s'accolent les uns aux autres.

Autant un réseau médiéval comme à Lezennes qu'un réseau tout-catiches s'avèrent un labyrinthe inextricable. Il n'y a aucun repère, tout se ressemble, et la perte du visiteur arrive très rapidement.

Une fois la catiche arrivée en désuétude, elle est refermée par un encorbellement de pierres, sur le même principe que la construction d'une borie du Lubéron. Bien des approximations existent dans la littérature, affublant des réseaux « à catiches » des exploitations tout à fait conventionnelles. La catiche est quasiment exclusivement lilloise. On ne trouve pas d'exploitation de la sorte ailleurs. Un seul – précisons-le, un seul – réseau souterrain a un creusement plus ou moins analogue, il s'agit de la carrière souterraine de Doué La Fontaine, en Anjou.

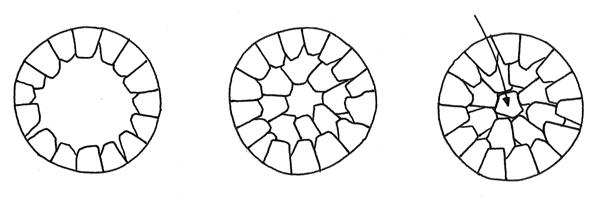

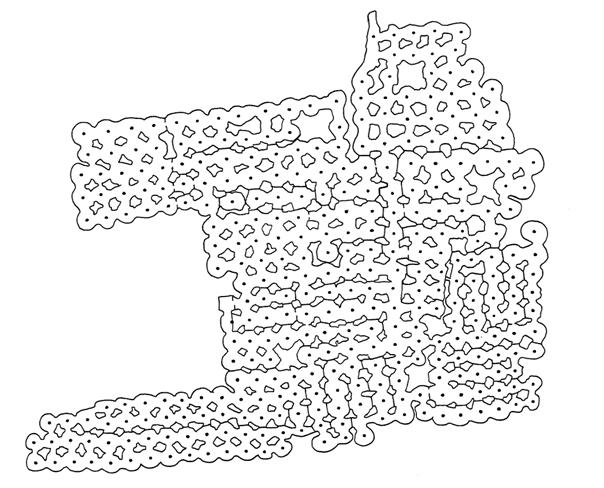

L'encorbellement de pierres ne comporte aucun ciment. Les pierres sont placées en cercles concentriques, jusqu'à ce que la dernière pierre, au centre, vienne constituer une clé de voûte. Le croquis ci-dessous montre comment se referme une catiche.

Les encorbellements ont généralement une dimension qui avoisine le mètre de diamètre. A Lezennes et à Hellemmes, il est possible de trouver des catiches nettement plus larges. Étant donné que la « bouteille de vin » est tronconique, il est possible quelquefois qu'il n'y ait pas de goulot de rétrécissement. Cela donne des catiches dont le diamètre du bouchon avoisine les trois à quatre mètres. Le travail d'encorbellement de pierres est alors plus que fameux ! Dans les exploitations plus récentes, la plupart des goulots sont de petite taille. Ils sont de l'ordre de 80 centimètres, bien que quelques rares aient même la dimension de 50 centimètres.

Les encorbellements sont recouverts de terre végétale, d'une épaisseur de 200 centimètres à 50 centimètres dans certains cas de carrières anciennes. Cela fait peu ! Dès lors, la terre était rendue à l'exploitation agricole ou jardinière, que des maisons ou même des immeubles ont pu recouvrir plus tard.

Nous pourrions nous questionner légitimement sur l’intérêt de réaliser une exploitation souterraine, ce qui est contraignant, alors que le volume de recouvrement est visiblement faible et qu’il aurait été aisé d'exploiter à ciel ouvert.

Plusieurs réponses existent :

- Tout d'abord, le ciel ouvert a existé, comme en témoignent Loos, Emmerin, Haubourdin. Bien que la finalité ait été légèrement différente, cela restait de l'exploitation extractive ;

- Ensuite, les exploitations en catiches permettaient de rendre la terre à la culture. Les terres lezennoises étaient (et restent) fertiles. Au contraire de la Pévèle, le Mélantois n'était pas recouvert de forêts, car le sol calcaire n'est pas très propice aux larges développements forestiers. Ainsi, comme nous le montre deux images de l'album de Croÿ, Lezennes était constituée à l'époque de larges territoires dédiés aux pâturages, que devaient côtoyer de nombreux terrains agricoles ;

- Un des intérêts réside aussi dans la discrétion d’une exploitation souterraine, ce qui fournissait moins de préoccupation quant aux modifications du paysage ; disons nos enquêtes publiques d'urbanisme actuelles, mais rapportées au contexte de l'époque ;

- Enfin, ce type d’exploitation demandait moins de travail d'extraction, et les anciens ont toujours été économes, cela se comprend.

Détail sur

l’encorbellement d’une catiche dans le lillois.

Les carriéreurs

En visitant les carrières de Lezennes-Hellemmes, confrontés à la vastitude des réseaux, nous pourrions légitimement estimer le nombre d’ouvriers à quelques milliers pour creuser un tel volume souterrain ! Cette impression est d’autant plus renforcée par l’anarchie la plus complète qui règne dans de très larges parts de carrière. Ce serait se fourvoyer.

En vérité, les carriers étaient peu nombreux sur une période donnée, mais l’exploitation a duré très longtemps.

Faisons l’impasse sur les travaux médiévaux du lointain moyen-âge pour s’intéresser pleinement aux périodes les plus productives. En effet, il n’est pas aventureux de dire qu’au XVème siècle, l’exploitation tourne à plein régime. Combien avons-nous d’exemple en d’autres lieux, d’ailleurs précités ? L’extraction continuera à un rythme inégal jusqu’au XVIIIème siècle, puis s’amorcera ensuite un sérieux déclin de l’activité extractive. Nombreux auteurs s’accordent à dire que l’exploitation s’est achevée en 1850, même s’il reste un élément anachronique, le cas Louis Levas, mais cela reste apparemment assez anecdotique. Disons à ce titre et afin de résumer que jusqu’en 1895, deux personnes sont visiblement encore exploitantes.

Cela nous donne donc le son de coups de pioches, à savoir plus de 400 ans d’industrie extractive à haut régime. Ce n’est pas rien, ce d’autant plus que l’on sait qu’il existe ça et là des queues de comètes.

De ces carriers, nous ne savons rien, ou en tout cas rien de véritablement complémentaire aux recherches du Cercle de Recherche Historique Lezennois. On ne trouve pas de signature de carrier dans les galeries, ou seulement très rarement alors que les témoignages d’autres personnes, mais surtout d’autres époques, sont innombrables. Deux hypothèses sont à formuler à ce sujet :

- Soit les carriers ne savaient pas écrire.

- Soit leurs témoignages sont trop ancien.

La première hypothèse est à rejeter. En effet, même si l’on ne sait pas écrire, ce qui était fréquent à l’époque, on trace. C’est ainsi que dans les cathédrales, par exemple, subsistent aujourd’hui des milliers de signes de tacherons. Ce sont des dessins, souvent symboliques et quelque peu mystérieux, qui rattachent un objet à un compagnon : une pierre, un élément de charpente, etc.

A Lezennes, on ne trouve aucune trace de ces marques de tacherons. Pourtant, l’affaire aurait été aisée : la roche est tendre et la surface ne manque pas. Il y a donc anguille sous roche.

Reste l’hypothèse de l’ancienneté des lieux. Une hypothèse à prendre en considération vu la tendresse et l’humidité de la roche qui se trouve altérée par ces conditions intrinsèques au milieu souterrain. De fait, très rares sont les inscriptions datant d’avant 1830. Il y en a, certes, mais elles ne sont pas légion.

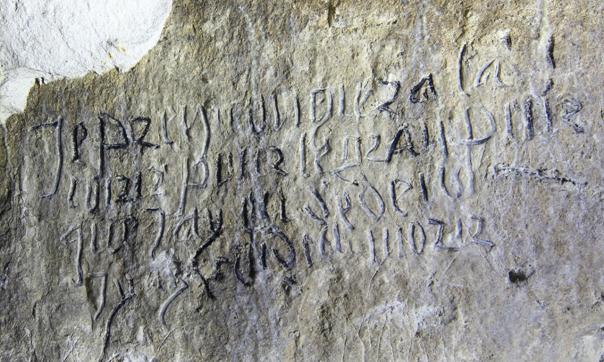

De plus, si l’on considère l’état de l’inscription que Bernard Bivert caractérise comme étant « l’inscription gothique », on perçoit bien les ravages du temps sur ces témoignages. C’est à ce point altéré que c’est devenu pour ainsi dire illisible, même si, étonnamment, le lieu concerné n’est jamais touché par des battements de nappe.

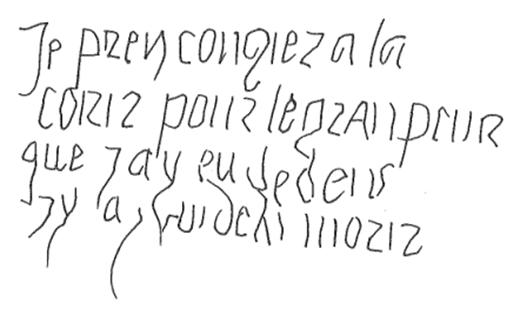

Cette inscription, passant pour la plus ancienne de Lezennes, comporte le texte suivant : « Je pren congiez a la corir pour le grand peur que j’ay eu deden j’y ay cru d’en morir. » Cela se retraduit par : « Je prends congé de la carrière pour la grande peur que j’ai eue dedans, j’ai cru en mourir. » Cette inscription daterait du XVème ou XVIème siècle. C’est une inscription exceptionnelle.

Il n’est donc pas étonnant, si l’on s’en tient à cette hypothèse, de ne pas retrouver de traces des carriers. Déplorons simplement que ça ne nous arrange pas ! Mais la nature est ainsi faite, la carrière vit et meurt.

Les carriers sont souvent appelés les carriéreurs dans les documents anciens. Ce vocable touche surtout l’Ostrevent, mais on le retrouve aussi régulièrement sur le Lillois. Les variations orthographiques peuvent être carriereur (sans accent) et même carrieur. On ne retrouve jamais le mot carrier.

En certains recoins du Mélantois, on trouve des tireurs de blanc ; ce sont là aussi des gens qui nous intéressent. A citer aussi : les maîtres de chaux, mais ces derniers ne se rencontrent pas à Lezennes, non touchée par l’industrie chaufournière.

L’inscription

gothique telle qu’elle est en 2015.

Un essai de retranscription.

Cette inscription a été passée au fusain dans un temps assez éloigné. C’est une mauvaise idée car ça l’altère ; ça dénature son authenticité. Il faut surtout ne pas y toucher ! Nous imaginons qu’elle provient d’un carrier embauché dans des travaux un peu scabreux, il aurait évité un éboulement. Cette inscription est tout bonnement exceptionnelle par le témoignage qu’elle représente.

La datation est très difficile. Ne faisant pas appel à l’onciale, le E est déjà gothique. Ce serait un tracé du XVIème siècle que cela ne serait pas étonnant.

A cela, il faut ajouter la découverte par Cyrille Glorieus d'une inscription jusqu'alors inconnue, dans le secteur médiéval. Il s'agit de Morel 1666. C'est une des plus anciennes inscriptions de la carrière de Lezennes.

Qui sont les carriéreurs ?

Nous reprenons la littérature les ayant identifiés, à savoir :

Bernard Bivert, les souterrains du Nord – Pas-de-Calais, première édition.

Voyage au cœur de Lezennes, CRHL.

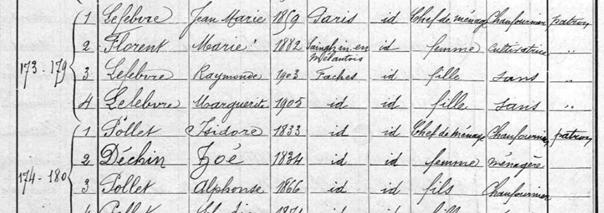

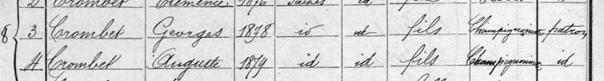

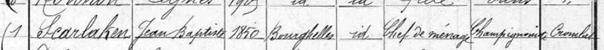

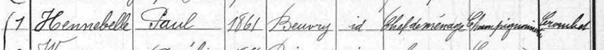

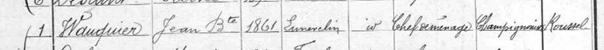

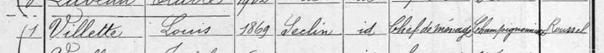

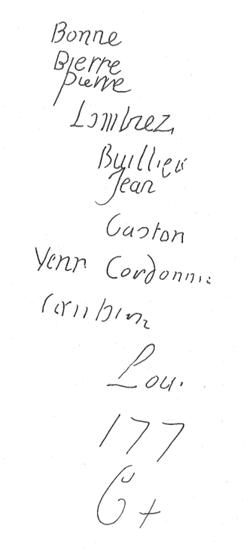

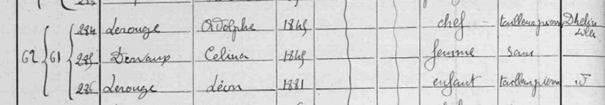

En

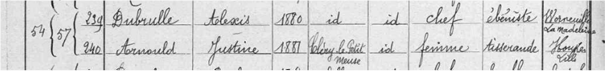

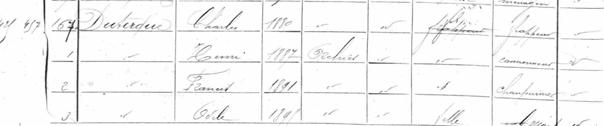

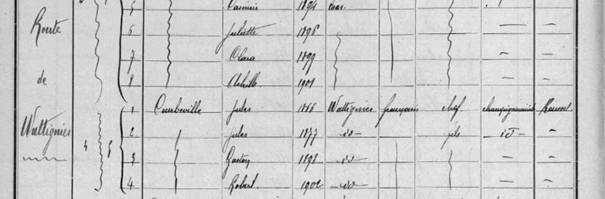

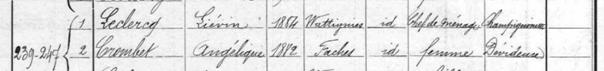

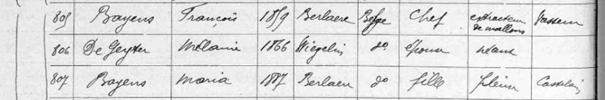

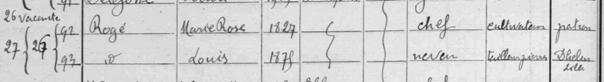

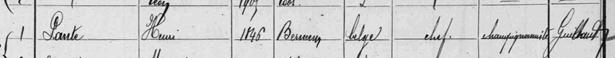

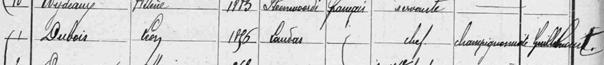

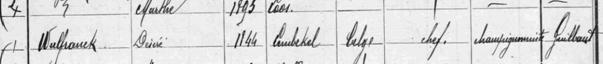

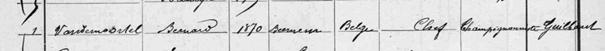

provenance de Voyage au cœur de Lezennes, CRHL. Recensement de 1673. 29

ouvriers.

Brunin Pierre

Debachy Claude

Decottignies Anthoine

Defaulx Matthieu

Deflandres Jacques

Deflandres Jehan

Deflandres Pierre

Deflandres Guillaume

Defretin Franchois

Delannoy Mathieu

Delemarre Jehan

Delemarre Gabriel

Delemarre Pasquier

Descamps Louys

Dupont Anthoine

Dupont Michel

Everard Pierre

Everard Claude

Fayen Philippe

Fayen Anthoine

Fayen Robert

Lemahieu Jacques

Mauroy Jehan 1

Mauroy Jehan 2

Morel Anthoine

Serrurier Philippe

Waresquiel Arnould

Waresquiel Jacques

Willemot Franchois

Notons que ces relevés sont très largement confortés par les relevés de Bernard Bivert, qui ne comporte que des variations orthographiques des mêmes noms.

En 1876, 2 ouvriers : Deroo Pierre et un des Lefebvre.

En 1895, 2 ouvriers : Levas Louis et Roussel Auguste.

Tous ces noms ou presque sont très courants dans le Lezennes ancien. Même à ce jour, bien des patronymes se retrouvent dans les familles. Seuls quelques noms mènent à des impasses. Ces listes sont augmentées en seconde partie de cette recherche sur Lezennes et Hellemmes. Chacun des noms a été passé au peigne fin généalogique, ce qui a permis de localiser bien d’autres carriers actifs en ces périodes là.

Les utilisations ultérieures de la carrière vont affluer. Elles vont servir à deux activités bien distinctes : les cultures et les refuges.

Les cultures

A la fin de l’activité extractive, les carrières ne sont pas décédées pour autant. De nombreuses personnes vont prendre possession des lieux. Les utilisations en matière de culture vont être de trois types :

- La culture de barbe de capucins.

- La culture de champignons.

- La germination de l’orge.

Notons que le troisième point est rare et fut absent de Lezennes d’après l’état de nos connaissances, ce ne fut pratiqué (en principe) qu’à Faches.

La barbe de capucins

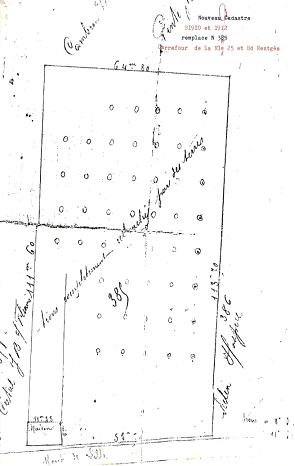

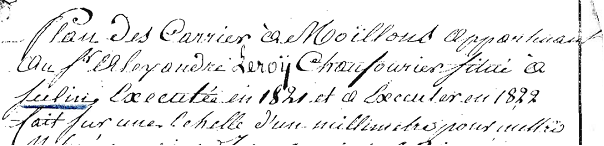

Cette plante fait partie de la famille des Asteraceae. C'est une chicorée, dont le nom scientifique est Cichorium intybus. Elle peut s'appeler Chicorée sauvage, Chicorée amère, Chicorée commune, ou encore Chicorée intybe. Le nom de la barbe de capucins est en réalité un surnom. Elle fut affublée de ce terme car les feuillages, assez fins et désordonnés, pouvaient ressembler à la barbe d'un moine capucin. C'est assez original. Cette espèce de chicorée est à ne pas confondre avec la Chicorée endive (Cichorium endivia), dont la production donne les chicorées frisées et les chicorées scaroles. La barbe de capucins est une plante de terrains incultes et de bords de routes. Au sein de sa culture en carrière, des conditions optimales sont mises en place afin de la forcer et renforcer certaines de ses caractéristiques.La plante produit des fleurs bleues en forme d'étoile. Un fait très particulier lorsqu'elle est cueillie, la fleur flétrit très rapidement. Cette caractéristique donne un joli surnom à cette plante : la fiancée du soleil. La barbe de capucin est réputée être connue depuis 1630. En cette année là, un certain Beausse Saint-Hilaire, originaire de Montreuil-Sous-Bois, plante des racines de chicorée dans sa cave, en absence de lumière. Il a la curieuse idée – loin d'être saugrenue – de mettre les racines en botte et de les placer sur un lit de fumier de cheval en fermentation. Les feuilles grandissent rapidement et ne développent aucune chlorophylle. Ces feuilles sont plus tendres et beaucoup moins amères que les feuilles vertes. Quelques semaines après, il se trouve bien étonné de la saveur des feuilles consommables. Cette expérience rencontre un certain succès et c'est de cette manière que se développe une véritable industrie, alimentant les marchés parisiens jusque dans les années 50.

Du côté de Lille, c'est en 1860 que l'idée fit son petit bonhomme de chemin. Un belge du nom de Jean-Baptiste Noël Dumoulin a eu l'idée d'utiliser les carrières dans le but de réaliser du forçage de pivots de chicorée. La barbe naissait ainsi à Lille.

Mais sa culture n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, il faut posséder des terres de surface afin de pouvoir semer des chicorées. Cette opération, réalisée dans les beaux jours de mai, offre les conditions adéquates afin de permettre à la plante de pousser jusqu’au début de l’automne, saison au cours de laquelle, en principe, les pivots sont déterrés. Une fois cette tâche accomplie, les pivots, préalablement sélectionnés et décortiqués de leurs feuilles vertes de manière à laisser un collet de feuille d’un centimètre, sont emmenés sous terre, dans les catiches de Lezennes. Les pivots sont préalablement sectionnés. Les feuilles vertes sont coupées, de manière à laisser un collet de feuille d'un centimètre uniquement. Seul le pivot est descendu sous terre.

Là, le terrain fort dur du remblai de pied est pioché par les barbeux. Ils repiquent en ligne les pivots, de manière à ce que ceux-ci puissent se développer à nouveau, mais totalement à l'abri de la lumière, et à une température constante de 12-13 degrés. Les collets sont recouverts de paille. Les racines vont alors développer à nouveau du feuillage. En absence de lumière, ces feuilles vont être blanches et or. Elles seront tendres et relativement peu amères. Après un mois de développement, les feuilles vont être soigneusement coupées par les barbeux. Elles seront regroupées par une ou deux livres, puis elles seront vendues sur les marchés.

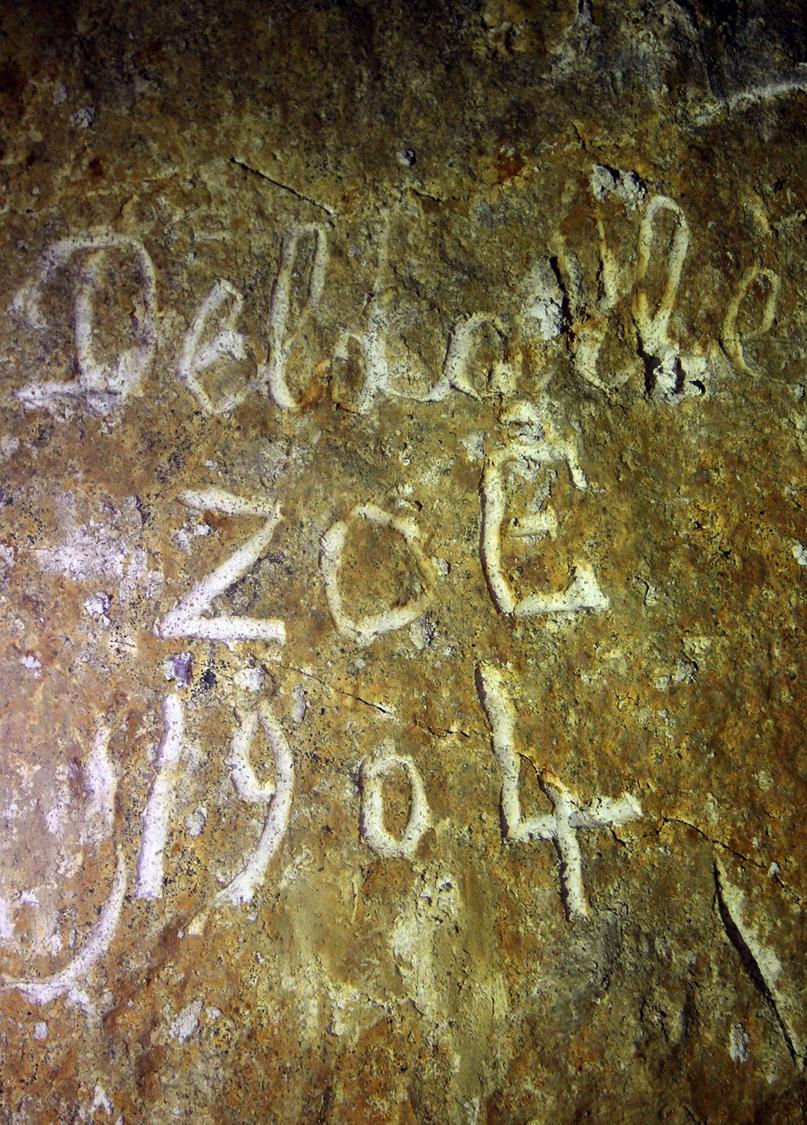

Le travail de la jeune Zoé Dumoulin correspondait assez certainement à ce regroupement de belles feuilles d'or, en vue de les vendre ensuite sur les marchés. Il existe d'ailleurs une chanson (en chtimi) évoquant les belles barbeuses du marché. Pour des feuilles d'or, quelle belle analogie que celle de Zoé, la fiancée du soleil, menant curieusement une double vie à l'ombre des catiches.

Retournons aux salades et quittons ces évocations. A peine privées de leurs feuilles, les racines ne vont pas pour autant cesser leur activité, et le pivot va rejeter. Du coup, les feuilles vont être exploitées 8 à 10 fois, jusqu'à épuisement de la racine, ce qui en principe se situe en mars. Les plus beaux pivots, quant à eux, ne seront pas exploités. Ils seront en effet récupérés puis replantés en pleine terre. Le pivot va ainsi monter en graines, qui seront récupérées et ressemées, afin de redémarrer une nouvelle saison. Le temps que tout cela se fasse, le cycle de la barbe est bisannuel.

La culture de la barbe a cessé en 1957 à Lezennes. Les derniers cultivateurs utilisaient un puits au n°99 rue Chanzy, situé à l'avant de leur jardin. Il s'agissait d'Etienne Rocq et Simone Defaux.

Quelle fut l’ampleur de la culture de barbe dans les carrières de Lezennes – Hellemmes ? Il est difficile de répondre car les parcs à barbe ou à champignons ont des aspects assez indissociables, surtout dans l’état de ce qu’il reste de nos jours, c'est-à-dire des vestiges ténus. Une ou plusieurs familles se sont probablement lancées simultanément dans le commerce, car c’était assez lucratif, ce d’autant plus que cette culture a su traverser plusieurs périodes de troubles et palier ainsi à des périodes de disettes. Le début d’exploitation est plus ou moins situé en 1860 et la fin en 1957.

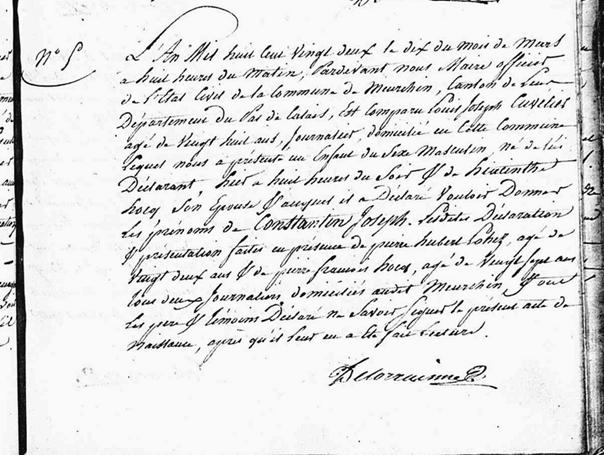

La création de la barbe à capucins dans le lillois est pourvue de nombreux éléments qui font penser qu’il s’agit avant tout d’une histoire Lezennoise. L’hypothèse numéro un, c’est que la technique de la culture de barbe en carrière aurait été inventée par Jean-Baptiste Noël Dumoulin (1827-1904), qu’on appelait avant tout Noël Dumoulin.

Qu’est-ce qui permet d’assurer que Dumoulin est derrière cette mise en place ? On sait que la barbe a été inventée par un Dumoulin originaire de Belgique aux alentours de 1860. Or, Jean Dumoulin provient de Belgique, Beclers plus précisément. On sait que lors de la naissance de sa première enfant, Marie, il était lezennois. L’acte de naissance de Marie le domicilie à Lezennes en 1860. Il était donc originaire de Belgique et présent à Lezennes au bon moment. Des actes administratifs, on sait qu’il était cultivateur, journalier, maraîcher. Est-ce que cela peut toucher la barbe, cultivée en surface avant d’être importée en carrière ? Nous le pensons. Les innombrables autres ne sont pas appelés cultivateur mais « laboureur ».

La deuxième hypothèse, c’est que les enfants Dumoulin auraient aidé à cultiver dans la carrière, toutes avant leur mariage. Il s’agit d’Augustine, Jeanne et Zoé. A chaque fois, la date de mariage marque en quelque sorte une étape de rupture, il n’y a plus de gravure aux murs après les mariages.

La troisième hypothèse, c’est que les innombrables gravures sont un marquage de territoire. On ne retrouve pas les graffitis de Zoé dans le fin-fond d’Hellemmes alors que dans le secteur de la Mer de Porcelaine, il y en a légion. Les graffitis permettent de nommer à qui appartiennent les cultures. Bien sûr c’est rudimentaire, mais serait-ce étonnant pour l’époque ? Des efforts faramineux ont été développés afin de retrouver des descendants des Dumoulin, mais la branche est éteinte à 99%. Les travaux ont été vains.

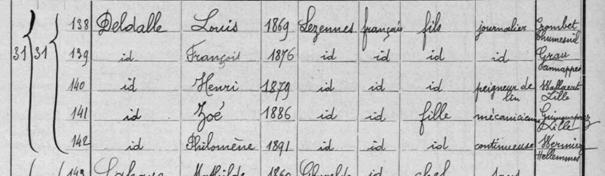

Si l’on considère la concentration des graffitis au sein de cette zone, il serait envisageable de dire que les personnes suivantes étaient de même des barbeux : Zoé Deldalle, Fernand Cuvelier, Marie-Louise Dumoulin (à courte durée), Léonie Blondeau, Fernand Dumoulin (à courte durée).

Le

père décédé en 1904, Zoé mariée en 1904, Jeanne mariée en 1903, Augustine

mariée en 1900, disons que le début du XXème siècle a dû marquer un sérieux

frein à cette culture en cet endroit, en tout cas au minimum de tout ce qui

émane des Dumoulin. Notons que les sœurs Dumoulin sont vivantes jusqu’à la

seconde guerre mondiale, et pourtant pas un graffiti n’est postérieur au début

1905. Nous ne localisons pas d’autre barbeux dans l’état actuel de nos

connaissances.

La culture de champignons

Les cultures du champignon de Paris ont été très largement répandues dans les carrières de Lezennes. Il est fort envisageable qu'elles aient dominé la culture de barbe de capucins, vu l'aspect presque banal de cette culture dans la France du XIXème siècle. Rares sont les carrières de grande envergure ayant échappé à la mise en champignonnière, de Lille à Marseille (Peypin). Ce fut même le cas en mine de zinc (Les Malines). En ce qui concerne Lezennes, le début d'activité pourrait se situer en 1824. Quelques activités ont peut-être débuté avant, mais nous n'en avons pas trace. Cette activité est donc précurseur de 40 ans à celle de la barbe.

Le processus est assez simple – ou disons plutôt banal – le procédé de Lezennes n'est différent en rien de celui de Paris ou de l'Aisne, à la précision près que, considérant l'époque, tout à été cultivé en meules et non en sacs ; mais cela ne constitue pas une information révolutionnaire. Le champignon cultivé était l'agaric, encore appelé champignon de couche.

La toute première étape consiste à préparer un bon compost. A Lezennes, il était établi à base de fumier de cheval essentiellement, provenant des armées basées à Lille, puis d'un mélange de paille. Le fumier est déposé dehors sur une aire, afin qu'il macère. Plus précisément, il entame à ce moment là une fermentation, qui va être propice au développement des mycéliums.

Ce développement de compost est saisonnier. En effet, la fermentation provient de l'activité de bactéries. De ce fait, il faut impérativement qu'il ne fasse pas trop froid. Autrement leur activité est ralentie voire même stoppée. Afin de favoriser les opérations de fermentation, le fumier est brassé deux fois à l'aide de fourches (ce pourquoi on retrouve assez régulièrement des fourches dans les carrières ayant servi de champignonnière). Ce brassage permet d'élever la température, engendrée par l'activité des bactéries. Les champignonnistes avaient soin de laisser monter la température à 60°C, de façon à stériliser le fumier, qui peu à peu donc se transforme en compost. Cette opération de montée en température s'appelle la pasteurisation.

A la fin de cette étape, le tas est descendu en carrière souterraine. Lors de cette opération, une organisation spatiale du compost est effectuée. La précieuse matière est disposée de manière à optimiser la culture. A Lezennes, ce fut exclusivement en meules. Ce sont des rangées de lignes de compost, d'une hauteur et d'une largeur d'environ 40 centimètres.

Une fois les meules constituées, le compost est ensemencé avec le mycélium. Cette opération bien particulière s'appelle le lardage. Nous n'avons aucune idée de comment ça se passait à Lezennes du fait de manque de documentation, le mycélium était reçu soit par briques soit par galettes. La précision nous manque. Quoi qu'il en soit, le mycélium était cassé en petits morceaux réguliers, puis enfoui 5 centimètres dans le compost, lequel est à température modérée à ce moment là (entre 20° et 25°, en fin de fermentation).

Au bout de quelques jours de développement, le compost se recouvre d'un voile blanc. Cela signifie que le mycélium se développe positivement. Les champis recouvraient alors la meule d'une fiche couche de pierre calcaire broyée. La matière ne manquait pas, ils se servaient directement dans le remblai de pied. Cette matière s'appelait le « cran » dans leur vocabulaire et l'opération s'appelle le gobetage. Cette opération est essentielle dans le but de maintenir le compost à un certain taux d'humidité.

Une trentaine de jours après ces opérations, la récolte peut commencer. Cette récolte, faite à la main, durera plus ou moins deux mois selon la vivacité du mycélium. Les champignons étaient disposés par les cultivateurs dans de gros paniers. Ensuite, ils étaient vendus sur les marchés. A savoir que les récoltes sont irrégulières. On les appelle des volées. Le mycélium s'épuisant, les récoltes sont de moins en moins fructueuses, jusqu'à la reprise de toutes les opérations (fumier, brassage, etc).

Le travail n'est pas achevé même si la vente débute. Une fois la récolte terminée, il faut encore stériliser le compost. Vu l'espace à Lezennes, il n'est pas rare que les meules étaient purement et simplement abandonnées. Une hygiène irréprochable doit être maintenue tout le long du processus de production. Autrement, c'est le développement de maladies cryptogamiques.

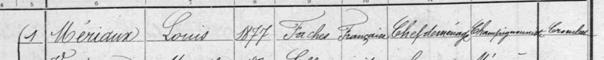

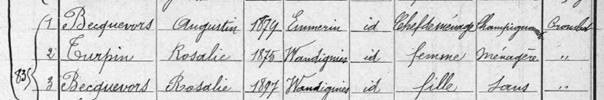

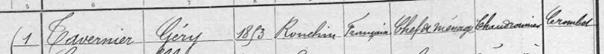

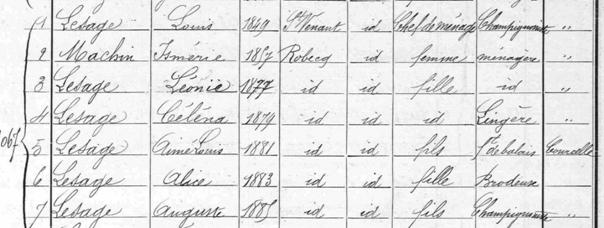

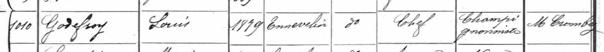

Les champignonnistes

Au même titre que la barbe de capucins, la culture de champignons a eu lieu dans les carrières de Lezennes – Hellemmes. Il n’est pas possible de déterminer si ce fut une culture massive ou sporadique. La situation laisse deviner que c’était d’assez grande ampleur, sans qu’il soit envisageable d’affirmer autre chose qu’une supposition. Au XIXème siècle, un nombre gigantesque de sites souterrains est investi à cette fin, dans tout le bassin de la craie : Le Nord, l’Aisne, l’Oise, la Somme, le bassin Parisien, l’Anjou. Lezennes n’y a pas échappé, on s’en doute.

Au même titre que la barbe, il est difficile de localiser les cultures dans les carrières de Lezennes. Les vestiges sont trop anciens, les meules sont aplaties. Une seule précision tout de même, vu l’époque concernée – à savoir un étalement plus ou moins comparable la barbe – il n’y eut aucune culture en sac, même en fin d’exploitation champignonnière.

Des champignonnistes, nous ne connaissons les exploitants que par leurs inscriptions. Cela donne un dénombrement faible, mais inédit.

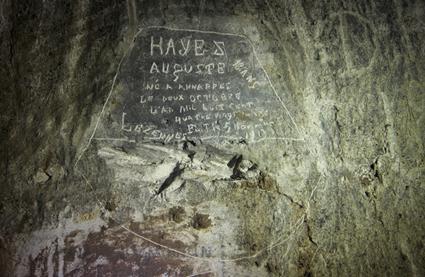

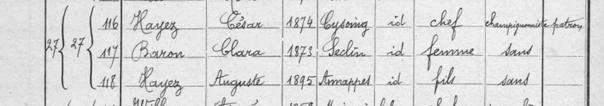

La famille Hayez était champignonniste de père en fils. C’est une supposition qui est faite sur la base que le jeune Auguste Hayez (1895-1916) se déclare au mur comme étant contremaître, dans Hellemmes : Auguste Hayez, né à Annappes le 2 octobre 1895, âgé de 17 printemps le 9 janvier 1913, contremaître champignonniste. Les parents et grands-parents étaient chez Crombez à faches. Les inscriptions d’Auguste Hayez sont nombreuses.

Après, quatre ou cinq inscriptions émaillent les murs, principalement dans le tout-à-fait nord de l’exploitation. L’une de ces inscriptions, émanant du grand-père d’Auguste : César Hayez, est datée de 1824.

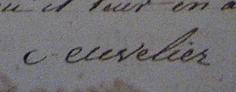

Une autre imposante série de signatures émane de Constant Cuvelier. Nous savons par la littérature (CRHL) qu’il était champignonniste. Ses marquages ne sont pas fantasques. Il s’agit de tracés relativement austères. Là encore, il est émis l’hypothèse que le cultivateur marquait au mur les meules lui appartenant.

La littérature nous relate les aventures d’un célèbre Monsieur Puy, maître-champignonniste en 1848, qui se perdit dans la carrière. Il est aussi relaté que le dernier cultivateur, Gaston Voght, cessa ses activités en 1957. Après cette date, qui représente la terminaison à Lezennes, la culture perdura dans le lillois. A simple précision, ajoutons qu’elle est à ce jour perdurée en un seul endroit dans le lillois, à Faches chez Bernard Crombez. La culture de la barbe est perdurée en un seul endroit de même : Loos au lieu-dit Bon Dieu Noir. A Faches sous le parc de la Croisette, la culture est stoppée en 2015.

Au sein des carrières de Lezennes, il est relevé une foule de noms de petits journaliers, de visiteurs, d’inconnus : Stanislas Ducattillon, Richard Buttin, Joséphine Buttin, Joseph Morel, François Morel, Henri Fertein, Louis Hespel, Léon Marchand, Louis Bléhaut, Léon Dubois, Alexis Lefebvre, Pierre Nisse, Albert Barbieux, Jean-Baptiste De Keuster, Rémy Delattre … Etaient-ils champignonnistes, ou de simples visiteurs ? Nul ne le sait. Ou plutôt, disons que les études et les textes manquent.

Vu le travail intense que demande la culture de champignons, les ouvriers devaient être nombreux. Reste que cela n’a pas forcément duré dans le temps. Il y a eu probablement (relativement) peu de cultivateurs, mais de nombreux manœuvres.

Les refuges

Les carrières de Lezennes ont servi de refuge quasiment dès leur création. Cette affirmation serait à consolider, mais dès les premières affres de l’histoire, on se rend compte que les humains se sont cachés dans les réseaux souterrains, ou bien ont dissimulé des biens.

Du côté de Lezennes, des récits épisodiques émaillent l’histoire dès le début du XVIème siècle. Néanmoins, ces petites histoires restent assez sommaires et ne nous décrivent pas des évènements massifs de mouvements de populations dans les souterrains. De plus, comme c’est le cas pour les carriers, les murs ne nous retranscrivent plus les récits des personnes isolées dans le noir du dessous-terre – c’est trop ancien.

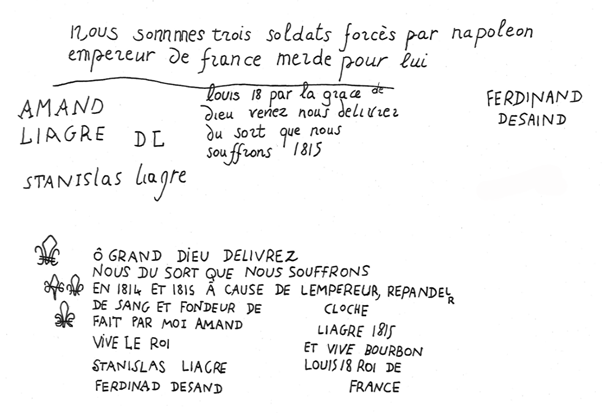

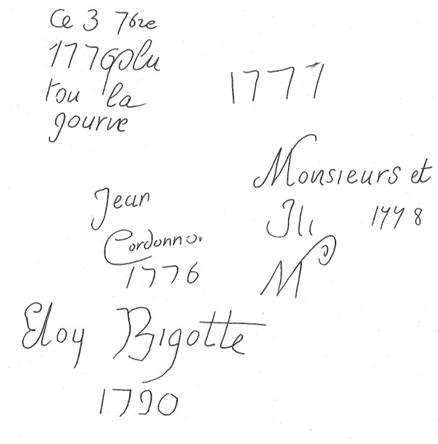

Ce que la carrière possède encore à nous donner, ce sont les inscriptions des conscrits cherchant à échapper à leur obligation, les soldats napoléoniens se dissimulant dans le but d’échapper à l’enrôlement, beaucoup d’inscriptions de la guerre 14-18, et des réfugiés du conflit 39-45. Concernant ce dernier, cela date surtout de 1944.

Après, tout se mélange avec un magma d’inscriptions peu identifiées, qui comme dans tout l’ensemble et toutes époques confondues, englobe autant de travailleurs que de visiteurs.

De l’époque napoléonienne, on retient surtout la longue inscription : Vive Le Roi. Le 18 juin 1815. Agée de 33 ans – Agée de 22 ans – Agée de 29 ans – Agée de 25 ans – Jean-Baptiste Deflandre – Pierre-Joseph Perus – Ciril Beghin – François Steclebout. Avoir servi 8 ans – Avoir servi 6 mois – Avoir servi 2 mois – Avoir servi 3 mois. Cette inscription, tracée au crayon, est menacée par un rejet de WC, se déversant quasiment dessus.

Tous portent des noms typiques du lezennois. Signalons tout de même (et malheureusement !) qu’il est actuellement connu 16 Jean-Baptiste Deflandre à Lezennes. Si l’on se réfère à la date de naissance, il s’agit d’un 17ème Jean-Baptiste Deflandre, rien que ça ! Pierre, Joseph Perus (né en 1794) était charpentier. Ciril Beghin, (1786-1846), était charpentier. Jean, François Steclebout (1790-1828) était cultivateur. Notons qu’il est très fréquent pour l’époque d’être appelé par son deuxième prénom, à tel point que le premier en était quasiment oublié.

Plus près de nous, c’est lors de la guerre 14-18 que nombreuses inscriptions sont faites. Loin de se cantonner à cette seule activité, les réfugiés en viennent à habiter dans le souterrain. C’est ainsi que des lieux de culte sont montés. Ils existent encore de nos jours, bien qu’ils soient difficiles à authentifier. Ils ont peut-être été restaurés à plusieurs reprises.

Deux monuments subsistent de nos jours, rappelant les jours sombres de cette période de l’histoire.

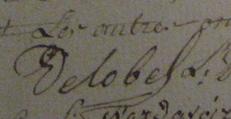

Premièrement la « chapelle » Notre-Dame de Lourdes. Il s’agit d’un fond de galerie qui a été aménagé de manière à recevoir une statuette. A côté est gravé N.D. de Lourdes, P.P.N. Oct 1914. Puis, nettement sur la gauche, la longue liste des familles réfugiées : Lefebvre, Allart, Huyghe, Morel, Debuchy, Delerue, Demessine, Bernaert, Deffrannes, Dorchies, Meurisse, Faux, Moreau, Caby, Grimonprez, Deneulin, Pezin. L’abbé Guidé (sous réserves).

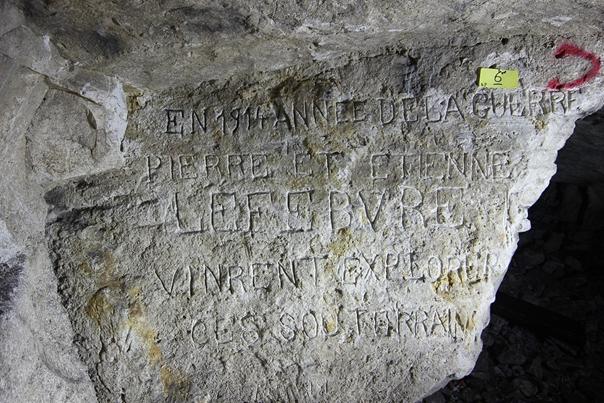

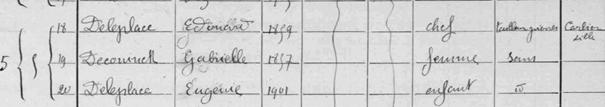

Le second monument est une très grande double-inscription réalisée par les Lefebvre. Elle est située sous la nouvelle mairie, qui à l’époque correspondait au vaste corps de ferme des Lefebvre. Le texte comporte les termes suivants : 1880, A. Lefebvre, Victor Lefebvre, Sophie Lefebvre, Alexis Lefebvre, Auguste Lefebvre, Eugénie Droulers, Marie Droulers, Edmond Droulers, Eugène Droulers, Gabrielle Droulers. 1914 Alexis Lefebvre, Marie-Louise, Suzanne, Jean, Pierre, Marguerite, Gérard, Auguste Lefebvre - Angèle Couplet, André, Antoinette, Etienne, Victor, Thérèse, Joseph, Sophie Lefebvre. Ce très grand panneau gravé est à notre connaissance unique dans un très large environnement.

Plus loin dans la carrière, on trouve encore : En 1914, année de la guerre, Pierre et Etienne Lefebvre vinrent explorer ces souterrains.

Comme aux désormais (devenues) habitudes, ces gravures sont suivies d’un nuage d’autres inscriptions, datées de plus ou moins 1914, et dont les signataires nous restent anonymes : Frappart Georges le 6 octobre 1914, Louis Choquel le 4 Xbre 1914, etc. Signalons qu’Auguste Hayez, champignonniste, est décédé au combat à Berny en Santerre en 1916.

1939, l’histoire recommence. Les réfugiés affluent de nouveau dans les souterrains. Les accès privés vers les carrières se multiplient. Ces accès sont creusés depuis les caves et sont encore visibles aujourd’hui en bien des endroits. Cela rend la visite assez étonnante, car il n’est pas rare de découvrir ça et là des caves, la plupart du temps condamnées (elles ont été rendues borgnes par des murages).

La différence avec 1914, c’est qu’ici la résistance s’organise. Notamment, la SNCF fait bâtir un abri anti-aérien. Ce lieu est toujours visible aujourd’hui et se situe à quelques pas du technicentre SNCF d’Hellemmes. Il s’agit d’une galerie longue de 120 mètres, dont le ciel est consolidé de barres d’acier et de béton. Aujourd’hui, l’accès à l’abri est muré.

Quelques signatures ressortent, comme celle de Gaston Moulard, qui écrit : réfractaire du Service du Travail Obligatoire. On imagine tout à fait l’angoisse de se cacher là, au fin-fond du labyrinthe.

L’époque contemporaine

L’accès aux carrières est interdit par arrêté municipal depuis 1985. Cette décision a été prise considérant les incessants déclenchements de secours suite aux pertes de visiteurs. A chaque fois, cela demande un investissement colossal en sauveteurs vu le développement immense et anarchique des carrières.

Depuis 1985, l’histoire s’est à peu près arrêtée dans les carrières. Ce phénomène est compréhensible vu la complexité chaotique des carrières : le danger de perte et le danger d’effondrement localisé.

Dans le courant des années 90, une personne a particulièrement investi les lieux. Il s’agit de Jean-François Colsenet, plus connu sous le nom de Jeff Olsen. Cet artiste, habitant la rue Pasteur, a creusé un puits dans sa cave, ce permettant de rejoindre l’immense dédale de carrière. Il en résulte un certain nombre d’aménagements, quelquefois un peu vieillissants mais toujours présents : chapelles, fausses tombes, salle de cinéma, salle de culte, etc. Le tout, aussi original que joli, permet de donner une nouvelle vie au souterrain.

Notons aussi l’originale expérience de deux personnes restées 12 jours dans les carrières. Elles ont laissé l’inscription : ICI VÉCURENT DU 24/10 AU 6/11 1981 HERVÉ FORICHON ET CHRISTIAN PORTAL. Ils ont dénommé le lieu la Villa Ali-Baba.

Les carrières restent aujourd’hui sous la surveillance de la mairie de Lezennes (principalement), de la mairie d’Hellemmes, de la mairie de Villeneuve d’Ascq. Concernant le secteur situé administrativement parlant sur Hellemmes, la surveillance était effectuée par un ingénieur spécialement affecté à cette mission, de la Ville de Lille : Madame Géraldine Berrehouc. La surveillance des vides affectant un territoire public est sous la surveillance du SEISM, dirigé par Monsieur Etienne Kuffel, lequel dirigeait le SDICS à la suite de Monsieur Bernard Bivert. Les carrières sont visitables lors des journées du patrimoine. Elles sont placées sous le regard bienveillant d’Emmanuel Dusséaux et de Jeff Colsenet.

Introduction à l’étude généalogique.

Dans les carrières de Lezennes, des centaines de personnes ont inscrit dans la craie une trace de leur passage. Ce sont des gravures au couteau, des inscriptions au crayon, plus rarement à la sanguine, quelquefois des tracés à la peinture. Relever la totalité des inscriptions, cela signifie maîtriser le parcours dans toute la carrière. Honnêtement, bien peu de personnes en sont capables. Cet inventaire pourrait se révéler du coup assez laborieux.

Pour autant, le passage dans les galeries révèle une myriade d’inscriptions. Les relever au passage, sans volonté systématique, est assez facile. Au cours de quelques promenades, c’est ce qui fut fait. Il en ressort des données intéressantes. En premier lieu ce qui saute aux yeux, c’est qu’il apparaît une différentiation nette entre le panneau monumental des Lefebvre et les inscriptions innombrables des Dumoulin. Les Lefebvre semblent surtout avoir réalisé un panneau sous la ferme leur appartenant, réfugiés en 1914 comme bien d'autres.

Le présent travail est une collecte des informations généalogiques et un ordonnancement de celles-ci dans une volonté d’ouvrage d’identification. Le classement suit les quatre grandes catégories de personnes ayant fréquenté le dessous-terre lezennois, à savoir :

- Les carriers, créateurs de l’immensité souterraine

- Les barbeux

- Les champignonnistes

- Les réfugiés et les visiteurs.

Afin d’être honnête, il faudrait ajouter une cinquième catégorie : les inconnus.

Nous allons aborder chacune des catégories évoquées.

Les carriers

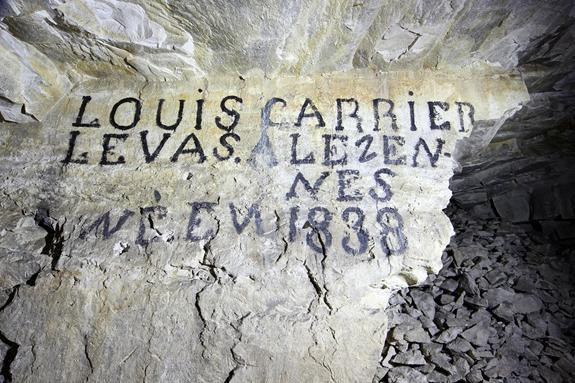

Leurs signatures sont totalement absentes des murs de la carrière, comme ce fut expliqué. La seule exception concerne des exploitants très tardifs : Louis Levas et Auguste Roussel.

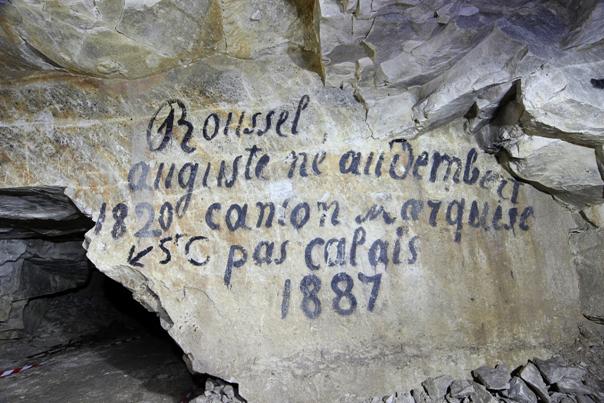

Les Roussel :

Ils viennent en famille depuis la région du boulonnais. Nous relevons :

* Auguste Roussel, né Audembert 1820 canton Marquise Pas Calais 1887, (lu à Hellemmes). Audembert est identifiée. Il s’agit d’une petite commune située près de Wissant. Il s’installa à Lezennes assez tardivement.

* Zénon Roussel, né à Boulogne-Sur-Mer, 1867. Fils d’Auguste.

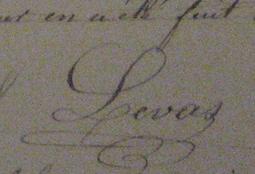

Le mystérieux cas de Louis Levas :

Il s'agit d'un carrier qui a signé en de multiples endroits proches de Lezennes ou « à » Lezennes.

Il signe à Lezennes : Louis Levas, carrier à Lezennes, 1882.

Il signe à Hellemmes : Louis Leva carrier à Lezennes.

Il signe à Lille Sud : Louis Levas, carrier à Lezennes, né en 1838.

Plus quelques inscriptions identiques à Hellemmes, agrémentées de LOVAT et variations.

Un problème se pose immédiatement, l'exploitation de Lezennes était terminée à cette date là (1882). Le déclin était amorcé depuis bien longtemps. Pourtant, il se déclare bien comme « carrieur », et non champignonniste. Bernard Bivert évoque une hypothèse : il s'agissait éventuellement d'un carrier pirate. Mais lui-même met l'affirmation en doute, ou plutôt disons en balance, on ne sait pas réellement quand a été stoppée définitivement l'exploitation de Lezennes. Certaines carrières sur Wattignies ont été tardives, alors pourquoi pas de même sur Lezennes ?

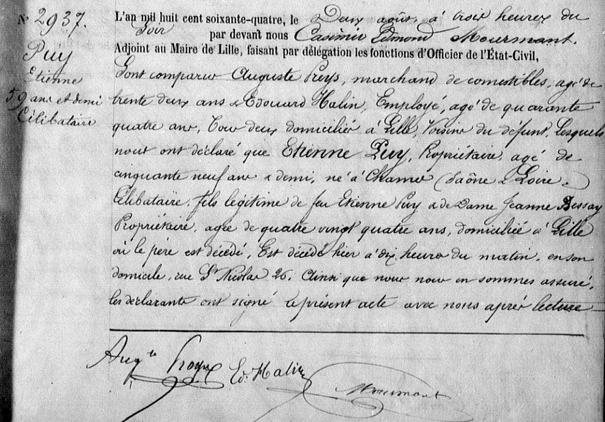

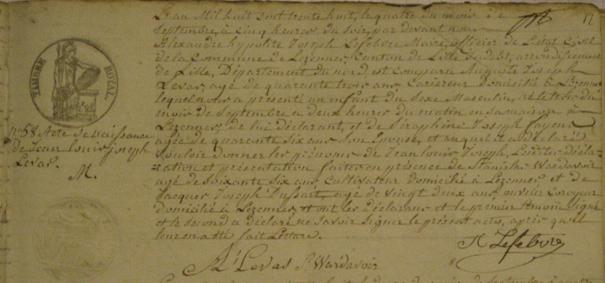

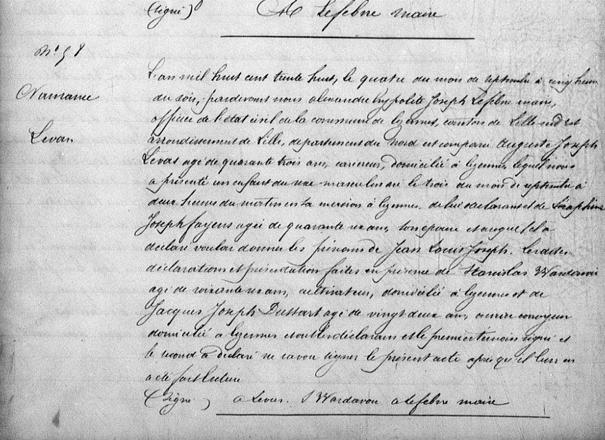

Au niveau généalogique, Louis Levas est un personnage discret. Il nait le 4 septembre 1838 à Lezennes. Son père Auguste Levas était carriéreur. Il décède le 21 février 1909 à Lezennes, à l’âge de 70 ans.

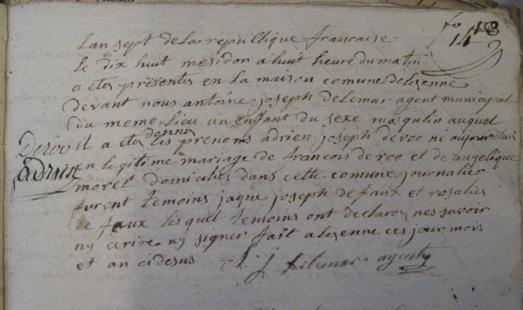

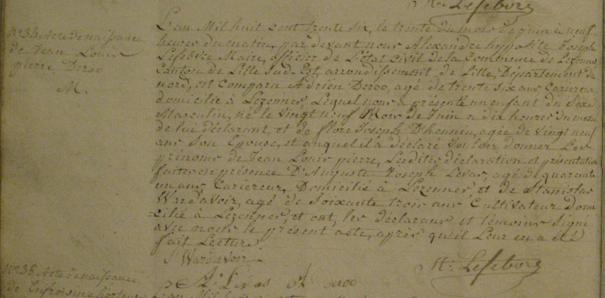

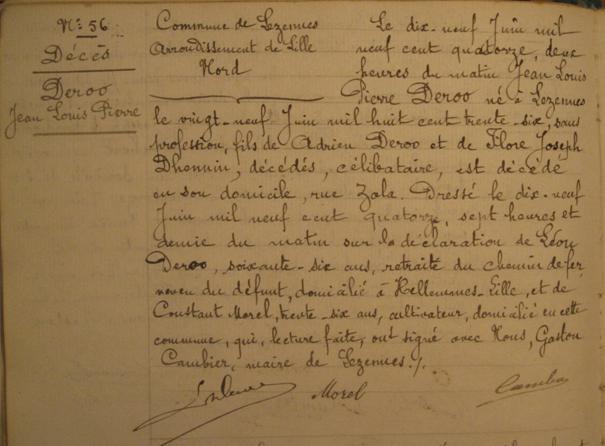

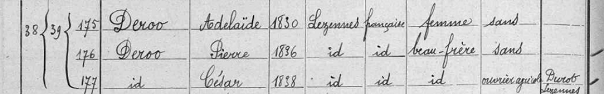

Si l’on poursuit le voyage vers l’ancienneté, nous relevons Pierre Deroo, en 1876. Il signe dans les carrières d’Hellemmes. Nous le relevons comme étant carrier. Il est né le 29 juin 1836 et décédé le 19 juin 1914.

Son père, Antoine Deroo, était carrier. Il est né le 6 juillet 1799 et décédé le 24 août 1874. Il n’est pas pour autant possible de dire que chez les Deroo, on est carrier de père en fils. Le métier ne s’est transmis qu’entre ces deux personnes. Nous relevons tout de même un « carrieur » du nom d’Adrien Deroo, né le 6 juillet 1799 et décédé le 24 août 1874, pour lequel nous ignorons tout, si ce n’est que son activité est relativement tardive et éventuellement liée à une tradition de champignonniste.

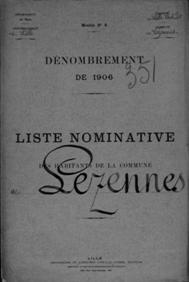

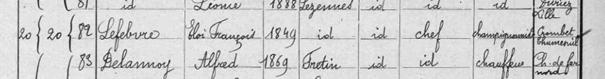

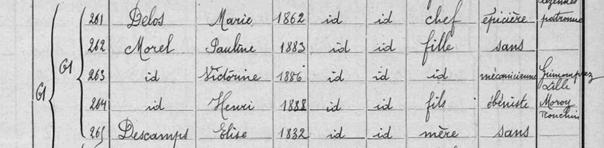

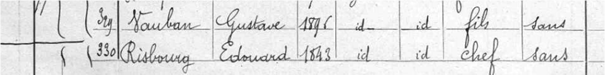

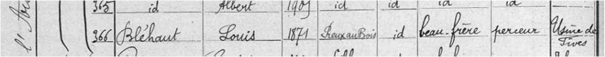

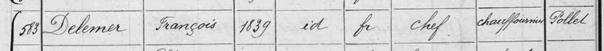

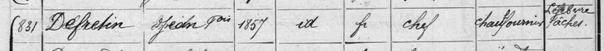

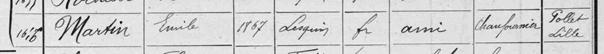

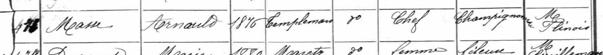

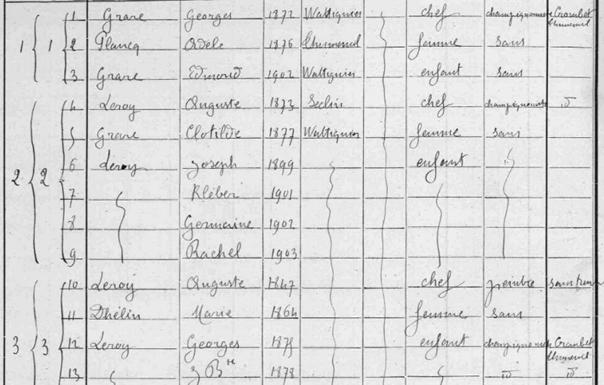

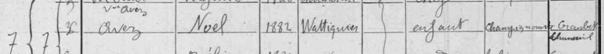

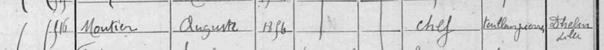

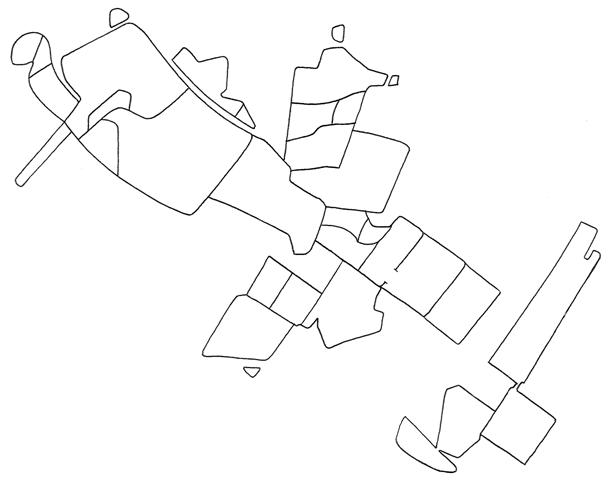

L’analyse du recensement de 1770

Le CRHL a dépouillé le recensement de 1770, lequel fait apparaître les noms de certains carriers, à savoir 38 ouvriers. Nous avons repris les fiches d’état civil de tous ces individus et à partir de là, dans le but de localiser d’autres carriers, nous avons dépouillé toutes les fiches des parents, grands-parents, frères et sœurs, fils et petits-fils, cousins, les oncles et tantes.

Ce fut riche d’enseignement car de nouveaux carriers ont été découverts. De ce fait, nous passons chaque individu en revue, avec le plus souvent des informations d’un ordre assez limité. Cela permet tout de même de progresser dans la connaissance de la carrière. A partir de là, nous dresserons un second tableau d’inventaire : le recensement de 1770 complété.

Les carriers et les familles de carriers :

Les Bachy, De Bachy, Debachy semblent tous êtres des Debachy. Les autres noms, jusqu'à Bassi, sont toutes des variations orthographiques. Ils ne se déclarent pas comme carriers mais comme débiteur de pierres (Jean, Baptiste Debachy & Armand, Louis, Joseph Debachy) et tailleur de pierres (Louis Debachy). Doit-on considérer qu’ils n’étaient pas carriers mais qu’ils effectuaient un second œuvre ?

Pontien Debachy, né en 1717 et décédé le 2 octobre 1794 se déclare quant à lui comme carriereur. Son fils, Simon Debachy, né le 11 février 1738 et décédé le 11 août 1786, de même.

Nous relevons un étrange « Pierre – Piotre Debachy », se déclarant comme carriereur. Il est né le 13 avril 1730 et décédé le 19 mars 1781. Le mot carriereur figure très précisément sur son acte de décès.

Au sujet des Levas, Lesvas, Leva, l’orthographe correcte semble être Levas. Louis Levas (disons Louis premier) est effectivement identifié comme carrier. Il est né le 12 mars 1762 et décédé le 9 mars 1834. Au sujet de Jacques Levas, il est mal identifié. Il pourrait être ce Jacques Levas né le 3 mars 1738 et décédé le 8 septembre 1771.

Nous complétons les données par l’existence d’un certain Auguste, Joseph Levas, fils de Louis Levas. Il est né le 15 juin 1795 et décédé le 13 juin 1873. Ce dernier se déclare comme carrieur. Il s’agit du père de Louis Levas second.

Damianus Morel était carrier. Il est né le 27 septembre 1736 et décédé le 6 septembre 1817. Il se déclare à l’administration comme étant carrier, mais assez étonnamment, il se déclare comme étant voiturier. Doit-on en conclure qu’il livrait les pierres ? Notons que le CRHL l’identifie comme étant Damien Morel, sans latinisation du nom.

Aux Morel, nous ajoutons la personnalité de Théodore Morel, hors du recensement de 1770. Ceci est compréhensible car il est contemporain des travaux tardifs, menés par Deroo et compagnons. Théodore Morel est né le 7 novembre 1820 et décédé le 2 octobre 1900. Son exploitation est donc inévitablement fort tardive.

Les Defaux représentent une assez grande dynastie de carriers. La tache n’est pas facile car nous en répertorions des centaines à Lezennes.

Eloi Defaux, né le 2 octobre 1731 et décédé le 3 octobre 1801.

Nous ajoutons à cette liste Michaelis Defaux, né le 26 février 1742 et décédé le 24 décembre 1809. Il se pourrait qu’il soit identique au Michel Defaux de l’inventaire.

Nous ajoutons à cette liste Alescius, Josephus Defaux, né le 31 mai 1733 et décédé le 22 juillet 1794. Son nom courant était probablement Joseph Defaux.

Nous ajoutons François, Antoine Defaux, né en 1746 et décédé le 23 décembre 1812.

Nous ajoutons Jean, Baptiste, Joseph Defaux, né en 1752 et décédé le 7 mai 1810.

Au sujet des Defaux, nous ajoutons de même Isidore Defaux, mais celui-ci est postérieur au recensement de 1770. Il est né le 28 février 1777 et décédé le 28 février 1847.

Gabriel Defretin, né le 14 juin 1743 et décédé le 26 août 1782, se déclare comme journalier, comme une foule d’autres ouvriers de l’époque. Il pourrait correspondre au recensement. Nous ajoutons aux Defretin les individus suivants :

- Jean-Baptiste Defretin, né le 1er juillet 1740 et décédé le 29 mars 1790.

- Son fils Jean, Baptiste, Joseph Defretin, né le 27 mars 1780 et décédé le 23 mai 1847. Il était marié à une Debachy.

Jacques Dupont est bien identifié. Il est né le 17 septembre 1713 et décédé le 24 janvier 1772. Il se déclare comme carrieur à l’administration. Jean-Baptiste Dupont est quant à lui aussi identifié, mais il s’enregistre en tant que charpentier auprès de l’administration.

Vincent Fayen est le seul des Fayen à être correctement identifié comme carrier. Il est né le 17 février 1736 et décédé le 17 août 1794. A noter que l’un de ses fils (Vincent de même) exercera la profession de… mendiant !

Nous identifions encore un Fayen en tant que carrier, mais hésitons sur son nom. Il se nomme Franscisusi, Rémigus, Josephus Fayen, né le 26 avril 1740 et décédé le 29 août 1779. Doit-on considérer qu’il s’agit de François Fayen ? Joseph Fayen ?

Pierre-Joseph Mahieu est bien identifié, mais il se déclare en tant que cultivateur.

Antoine-Joseph Morel est bien identifié aussi, mais il déclare la même profession. Quant à Blaise Morel, il se déclare comme laboureur.

Quant à la dernière famille, les Deflandre, nous sommes là dans une liste épique et interminable. Il est difficile de bâtir des hypothèses sur les Deflandre. En effet, c'est un nom si répandu dans le Lezennes de l'époque que cela revient à comparer des pommes et des poires. En cette période là, le nom est aussi répandu que les Dupont et les Lefebvre. Signalons à toutes fins utiles que le nom Deflandre n'est plus répandu aujourd'hui, à tel point qu'il n'y en a plus dans Lezennes à ce jour, étonnant ! Tout du moins un aspect que nous pouvons préciser, c'est que dans les Deflandre correctement identifiés, il y a une prédominance du lien familial. Certains sont frères, ce que nous précisons les concernant.

Dans le même ordre d'idée, il est très difficile de monter des hypothèses sur les carriers dans l'ensemble. Cela se révèle tirer des plans sur la comète. En effet pour la plupart, nous ne connaissons que la date de naissance et de décès. Tout au plus, nous connaissons des mariages, lesquels sont souvent interconnectés, par exemple les Morel avec les Deflandre. Mais là encore, ces considérations sont à ramener aux Dupont Durand et autres noms répandus. Nous sommes manifestement trop dans le vague.

Ceux que nous localisons dans les archives sont les suivants :

Le plus ancien Deflandre que nous répertorions est Simon Deflandre, né le 4 novembre 1704 et décédé le 10 juin 1763. Se déclarant comme carriereur, il est marié avec une Fayen. Il est suivi de près par Joannes Deflandre, né le 9 juin 1711 et décédé le 16 août 1772. Il se déclare comme carrieur. Il est marié avec une Debachy.

Deflandre Anselme, né le 18 avril 1733 et décédé le 24 mai 1789. Notons qu'il se signale à l'administration comme laboureur.

Deflandre Pierre-Joseph, né le 5 septembre 1763.

Deflandre Antoine, fils d'Anselme. Né le 25 novembre 1765 et décédé le 20 février 1830.

Deflandre Simon (2), fils d'Anselme. Né le 26 octobre 1775 et décédé le 20 mai 1805.

Deflandre Pierre, fils d'Anselme. Né le 30 septembre 1778 et décédé le 28 novembre 1842.

Deflandre Jean, fils d'Anselme. Né en 1758 et décédé le 27 mai 1780.

Deflandre Jean-François, fils d'Anselme. Né le 2 août 1768.

Deflandre Lambert, né en 1743. Se déclare comme cariereur (sic).

Deflandre Jean-Baptiste. Né le 8 août 1744 et décédé le 28 octobre 1784, il se déclare comme carrieur (sic).

Deflandre François, Ernest, né le 22 novembre 1735 et décédé le 13 mars 1790, se déclare de même comme carrieur.

Deflandre Pierre, François, né en 1713 et décédé le 26 mars 1796, se déclare comme carriereur.

Théodore, Joseph Gilquin, né le 8 décembre 1750 et décédé le 22 avril 1822, se déclare comme « carrieur ». Il était marié à une Leva.

Charles, Louis, Joseph Gilquin, né le 13 septembre 1748 et décédé le 7 janvier 1817, se déclare comme « carrieur ». Il était aussi marié à une Leva.

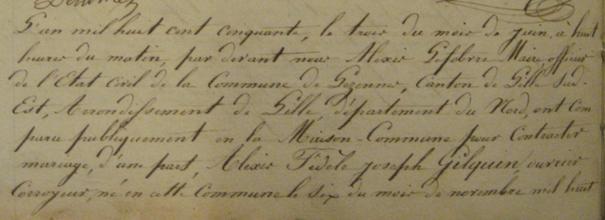

Alexi, Fidel, Joseph Gilquin, né le 14 avril 1780 et décédé le 4 septembre 1853, se déclare comme « carrieur ». Notons que ça n’a pas du être une formidable étape dans sa vie, car plus tard, il se déclare comme mendiant.

Chose étonnante, un certain Théodore, Jean-Baptiste Gilquin, né le 13 juin 1833, se déclare comme carrieur. Il pourrait avoir été un compagnon des Deroo et Lefebvre, voire même de Levas et Roussel.

Quelques inconnus encore, dont les noms sont moins fréquents dans les familles lezennoises. Il y eut notamment des Dupont, ce qui vu la fréquence du nom ne nous arrange pas, encore que la situation locale concernant les Deflandre et les Debachy est bien pire… C’est ainsi que nous relevons Jacques, François Dupont, cité assez tôt dans les registres. En effet il est né le 17 septembre 1713 et décédé le 24 janvier 1772. De même, nous relevons un certain Josse Dupont, né le 7 avril 1750 et décédé le 8 mai 1801.

Inconnue, une personne du nom de Jean, Baptiste Crombez, se déclarant comme carriereur. Il est né le 13 février 1733 et décédé le 11 août 1798. L’orthographe réelle de son nom pourrait être Crombet, c’est en tout cas ce qui figure sur plusieurs actes.

Il nous reste encore trois personnages discrets à citer.

Jean, François Vanquaille, qui pourrait être né en 1744 à Sint-Niklaas en Belgique. Il est décédé me 18 mai 1813. Son métier de carriereur pourrait avoir été temporaire étant donné qu’il décède en tant qu’ouvrier couvreur.

Tout aussi mystérieux est le parcours de Philippe, Joseph Doignon, né à date inconnue, et décédé le 6 janvier 1791 à Lomme. Nous ne savons rien le concernant.

En dernier lieu, Hyacinthe, Joseph Pezin, né à Marchiennes le 14 mai 1791 et décédé le 16 décembre 1861. Il se déclare comme carriereur. Il est marié à une Defaux.

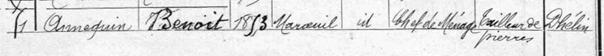

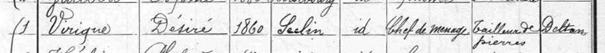

La reconstruction du recensement

Nous

faisons l’impasse du recensement de 1673 car nous n’avons pas accès à ces

archives. De ce fait, nous reconstruisons la liste en deux recensements, celui

de 1770 et dates proches, et celui des personnes qui ont été actives en toute

fin d’exploitation : 1840-1895.

Barratte Antoine

Cambray Jean

Colette Honoré

Crombet Benoît

Crombet Charles

Crombet Jean, Baptiste

Debachy Antoine-Joseph

Debachy Antoine

Debachy Pontien

Debachy Simon

Debachy Jean, Baptiste

Debachy Armand, Louis, Joseph

Debachy Pierre, Piotre

Defaux Eloi

Defaux Pierre

Defaux Alescius, Josephus

Defaux Jacques-François

Defaux François, Antoine

Defaux Jean, Baptiste, Joseph

Defaux Michel

Deflandre Anselme

Deflandre Antoine

Deflandre François, Ernest

Deflandre Guillaume

Deflandre Jean

Deflandre Jean-Baptiste

Deflandre Jean-François

Deflandre Joannes

Deflandre Lambert

Deflandre Pierre

Deflandre Pierre-Joseph

Deflandre Pierre, François

Deflandre Simon (1)

Deflandre Simon (2)

Defretin Gabriel

Defretin Jean, Baptiste, Joseph

Defretin Jean-Baptiste

Delemarre Louis

Delemarre Quintin

Delemarre Michel

Descamps Pierre-François

Doignon Philippe, Joseph

Dupont Jacques

Dupont Jean-Baptiste

Dupont Jacques, François

Dupont Josse

Fayen Charles

Fayen Vincent

Fayen François, Rémi

Gilquin Théodore, Joseph

Gilquin Charles, Louis, Joseph

Gilquin Alexi, Fidel, Joseph

Leperre Guillaume

Levas Jacques

Levas Louis

Levas Auguste, Joseph

Mahieu Pierre-Joseph

Morel Antoine-Joseph

Morel Blaise

Morel Damien

Piat Jean-Baptiste

Vanquaille Jean, François

1840

Defaux Isidore

Deroo Pierre

Gilquin Théodore, Jean-Baptiste

Morel Théodore

Pezin Hyacinthe, Joseph

1895

Levas Louis

Roussel

Auguste.

Cela porte les inventaires aux valeurs suivantes : 1770 le nombre de 62 ouvriers connus, 1840 le nombre de 5 ouvriers connus, 1895 stable, le nombre de seuls 2 ouvriers connus.

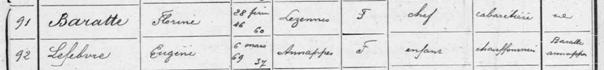

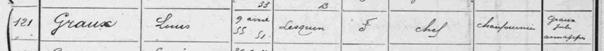

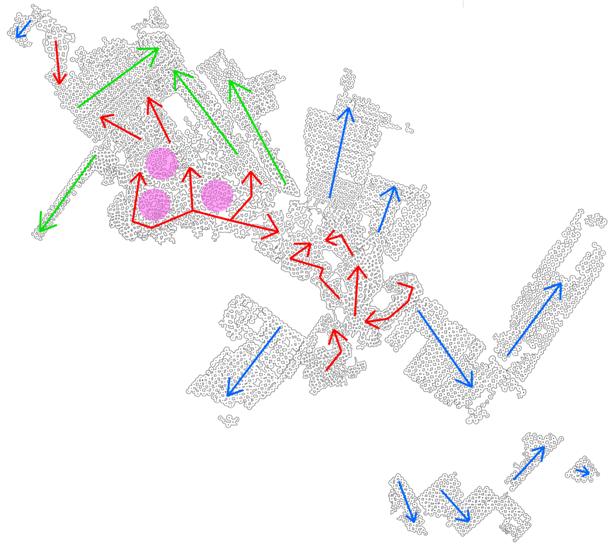

Les barbeux

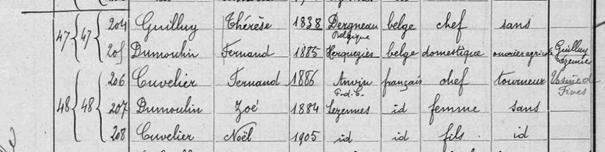

Les relevés concernant les barbeux, c’est tout d’abord s’intéresser aux Dumoulin et aux personnes qui gravitent autour. Au sein de la carrière et principalement dans le secteur de la Mer de Porcelaine, il est relevé [tous les noms précédés d'un * correspondent à une inscription en carrière] les noms suivants :* Zoé Dumoulin, née Zoé Adolphine Dumoulin. Née le 9 avril 1884 à Lezennes et décédée le 20 juin 1946 à Lezennes. Mariée en 1905 avec * Fernand Cuvelier, (1886-1911). Fille de Jean Dumoulin (1827-1904) et Thérèse Ghueluy (1838-1914). La petite dernière, famille de 10 enfants.

Sa grande soeur :

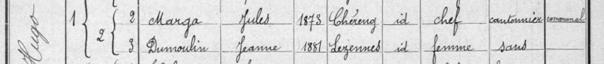

* Jeanne Dumoulin, Née le 28 septembre 1881 à Lezennes et décédée le 23 avril 1948 à Loos. Mariée en 1903 avec Jules Marga, (1873-1926).Sa grande soeur :

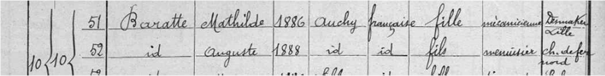

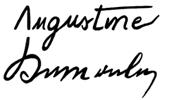

* Augustine Dumoulin, âgée de 17 ans en 1894 d'après l'inscription. Née le 18 août 1877 et décédée le 13 novembre 1956. Mariée avec Louis Delobel.* Fernand Dumoulin, âgé de 12 ans en 1897, 17 ans en 1904, d'après les inscriptions.

Deux existent à cette date. Ne sont pas frères de Zoé. Fernand Dumoulin (1885-1943) marié avec Alice Vandendriessche. Fernand Dumoulin (1885-1943) marié avec Mathilde Baratte. Le monument aux morts dénombre un Fernand Dumoulin victime civile de bombardement. Notons que nous trouvons une paire d’inscriptions de Mathilde Baratte.* Henri Dumoulin. Son grand-père.

Né en 1809, décédé à date inconnue. Marié avec Adelaïde Lefebvre, née en 1813 et décédée à date inconnue.Il s’agit d’une grande famille, que les recherches généalogiques de Laurent Balloy reconstruisent de la sorte [par rapport à Zoé] :

Grand-père et grand-mère

Henri, Joseph DUMOULIN et Adélaïde LEFEBVREPère et mère

Jean-Baptiste, Noël DUMOULIN et Thérèse, Désirée GHUELUY Frères et sœurs, donc enfants de Noël Dumoulin Marie, Philomène DUMOULIN Edouard, Jean, Baptiste DUMOULIN, décédé en bas âge. Pierre, Joseph, Edouard DUMOULIN Adolphine, Fidéline DUMOULIN, décédée en bas âge. Marie, Louise DUMOULIN, décédée en bas âge. Paul, Arthur DUMOULIN, décédé en bas âge. Ferdinand, Henri DUMOULIN Augustine DUMOULIN Jeanne, Zoé DUMOULIN Zoé Adolphine DUMOULINIl s’agit d’une famille de 10 enfants, mais 4 sont décédés en bas âge. Entre l’aînée Marie (1860) et la cadette Zoé (1884), 24 ans séparent les enfants.

Les données relevant de l'analyse, qui sont moins factuelles.

Les trois sœurs Dumoulin inscrivent leurs noms dans les carrières de Lezennes : Zoé la plus jeune, Jeanne son aînée, Augustine l'aînée de Jeanne. On les retrouve avec fréquence, notamment Zoé et Augustine. Elles sont parfois accompagnées de Ferdinand Dumoulin, grand frère d'Augustine et d’Henri Dumoulin, le grand-père. Ces descentes peuvent aussi bien être conjointes que séparées. Les graffitis sont éparpillés.

De la fratrie des 10 enfants, ce sont les quatre seuls enfants à inscrire leur nom. Les aînés pourraient ne pas descendre en cette période. Zoé Dumoulin ajoute son nom postérieurement, à côté du nom de son grand-père. Une seule et rare inscription, mais d'un seul scripteur, reprend les termes : 1983. Léonie Blandeau (nom sous réserves car dur à lire), Henri Dumoulin, Zoé Dumoulin, Louise Dumoulin.

La première chose qui interpelle, c'est l'âge des personnes.

Zoé descend à 18 ans. Augustine descend à 15 ans, à 17 ans, à 29 ans. Ferdinand descend à 16 ans, à 17 ans, à 19 ans. Fernand descend à 12 ans. Ferdinand Dumoulin descend conjointement avec Fernand Cuvelier. La même année, ce dernier se marie avec Zoé, à l'âge de ses 18 ans. D'autres graffitis évoquent 13 ans, 15 ans, 16 ans (deux fois). Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Lezennes, on descend jeune.La seconde chose qui interpelle, c'est qu'aucun ne se déclare barbeux. Le domicile des parents possédait-il un puits ? Ils habitent rue Faidherbe, aux 47-48. Donc tout est possible.

Zoé était domiciliée à la même adresse. Jeanne était domiciliée 1bis rue Victor Hugo. Cela se trouve aussi dans des zones de carrières, mais signalons tout de même qu'aucun Dumoulin, sauf Augustine, ne grave dans la pierre après mariage.

Peu avant son décès, Jeanne va déménager vers le 12 ter rue Chanzy.

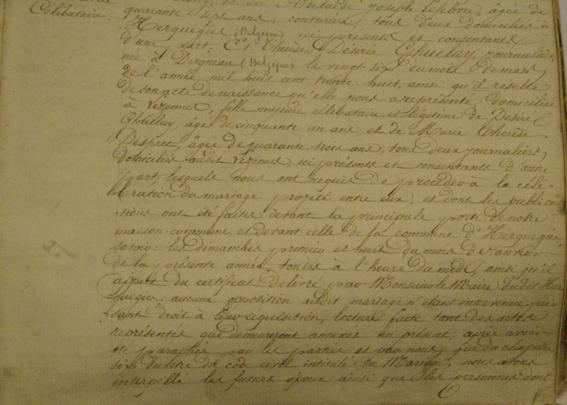

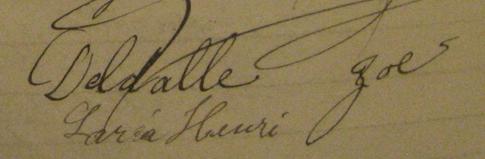

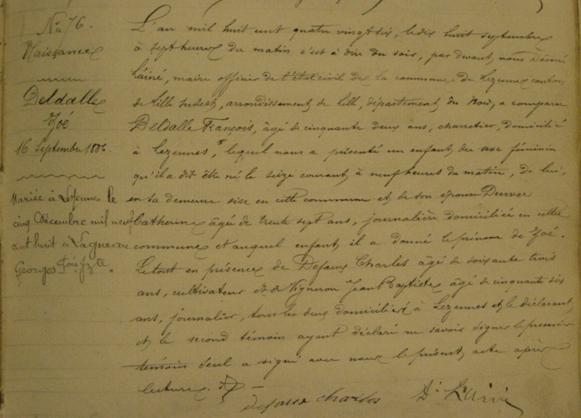

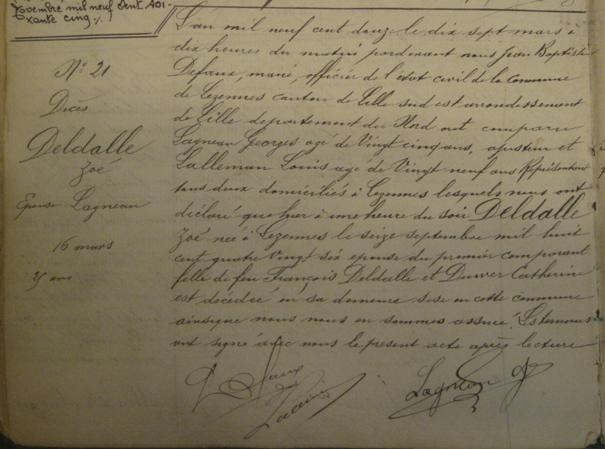

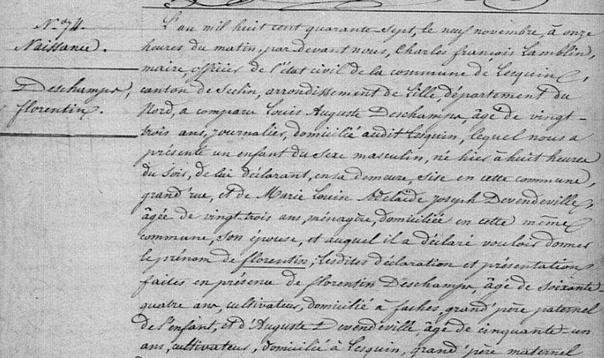

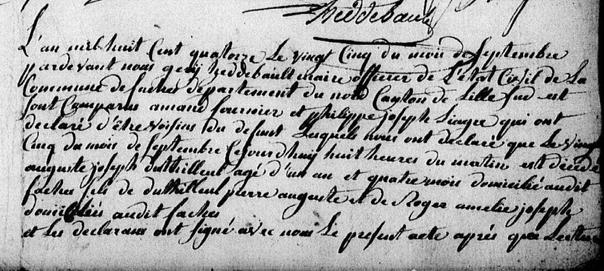

La troisième chose qui interpelle, c'est qu'il s'agit d'une grande famille. Les Dumoulin sont liés aux Lefebvre, aux Cuvelier, aux Ghilluy, à Ducattillon, aux Deldalle. Certes les liens sont parfois quelque peu éloignés, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une grande famille. Les documents ci-dessous présentent (1) l'acte de naissance, (2) l'acte de mariage, (3) l'acte de décès s'il est disponible. Ces documents proviennent des recherches de Laurent Balloy.

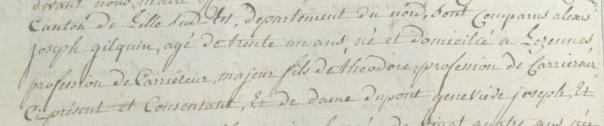

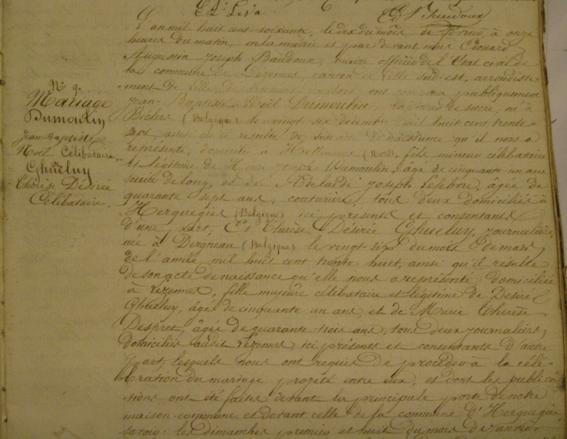

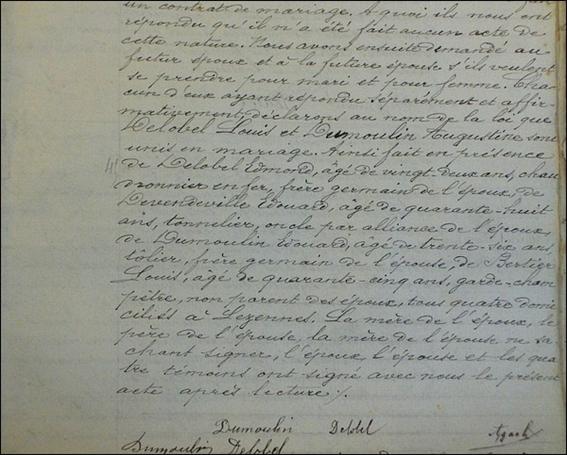

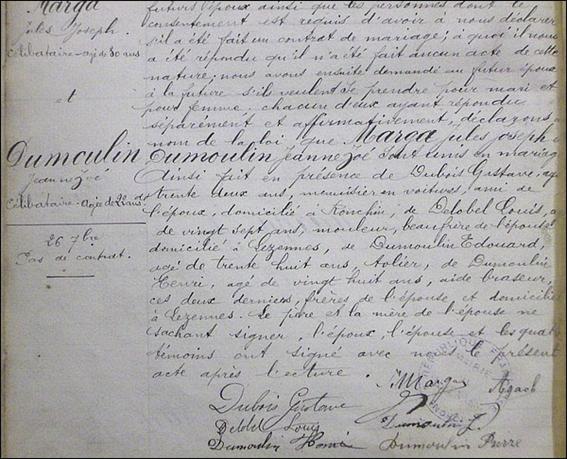

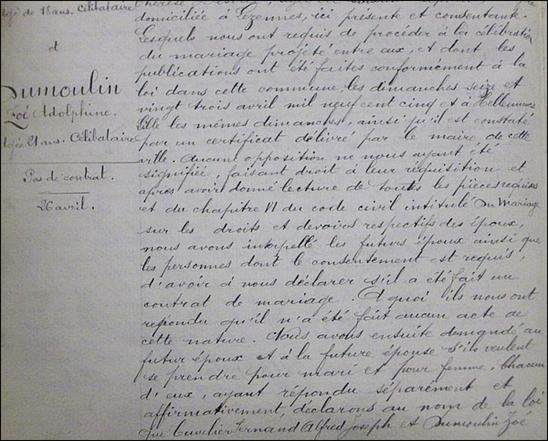

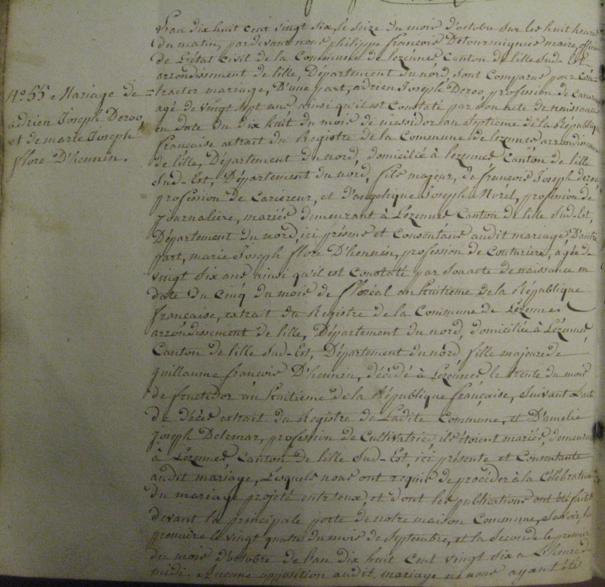

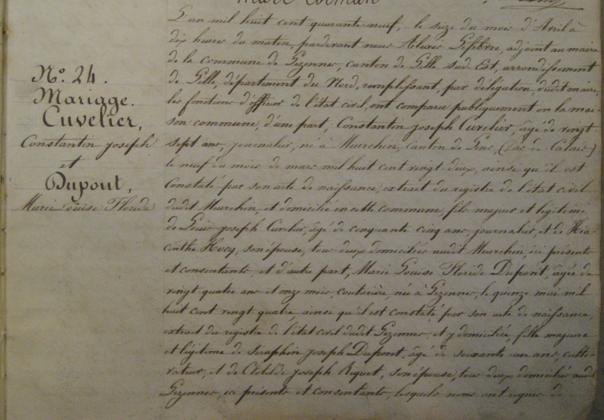

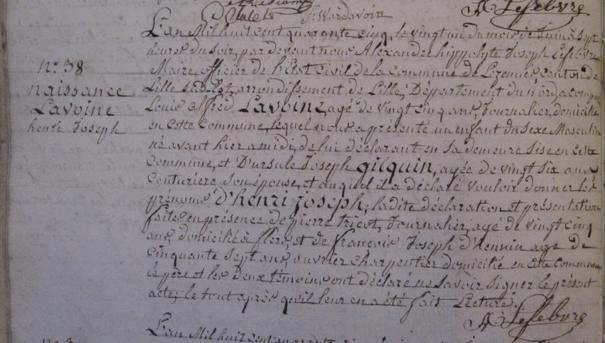

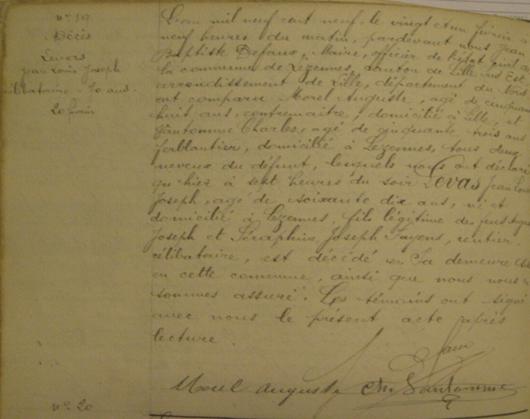

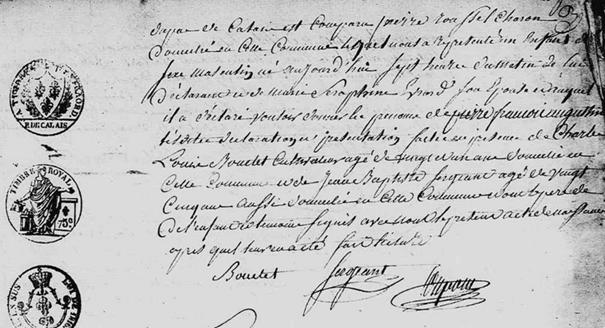

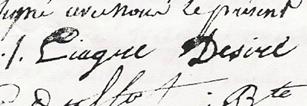

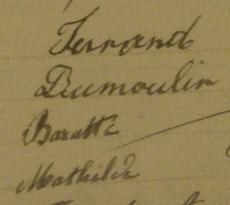

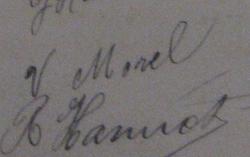

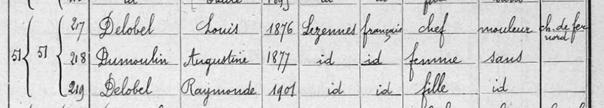

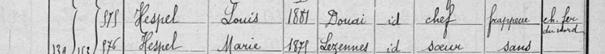

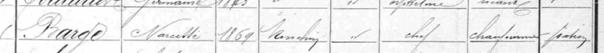

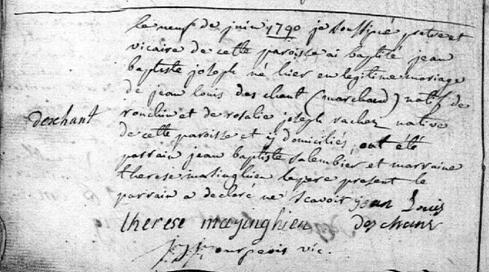

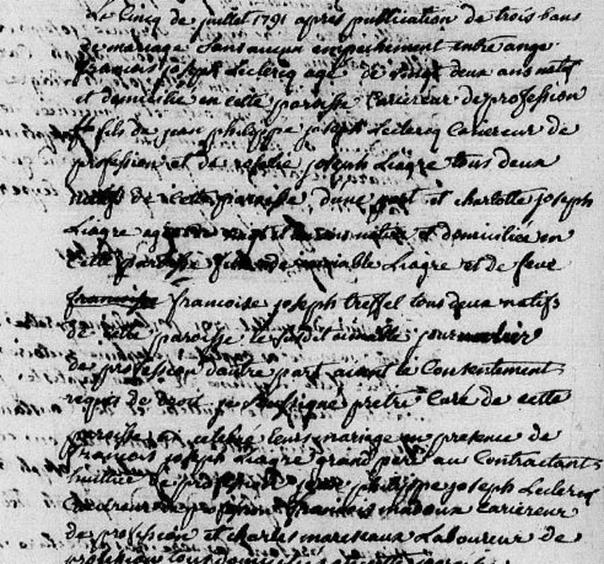

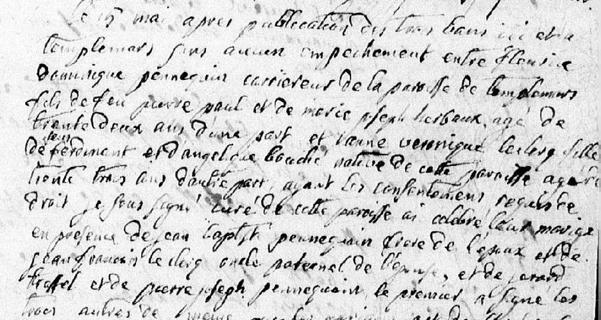

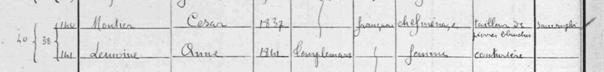

Jean-Baptiste Dumoulin

Son acte de mariage.

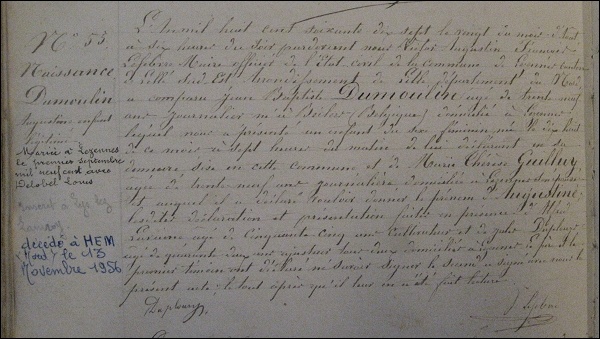

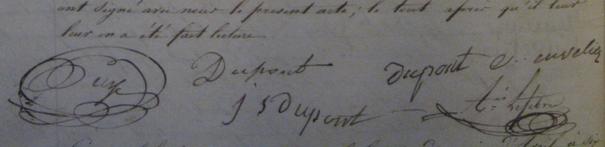

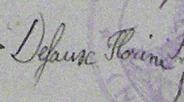

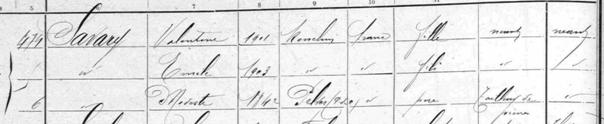

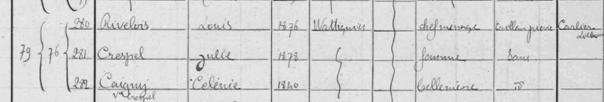

Augustine Dumoulin

Son acte de naissance.

Son acte de

mariage.

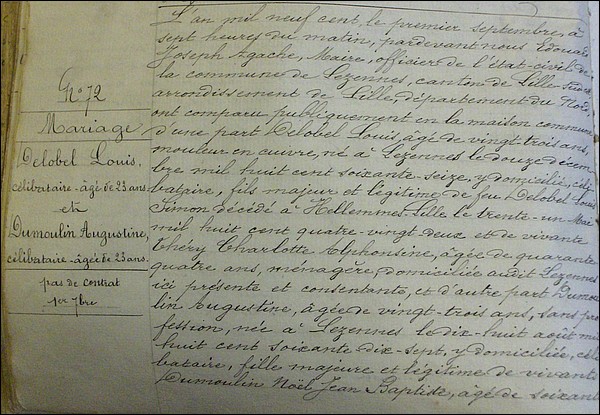

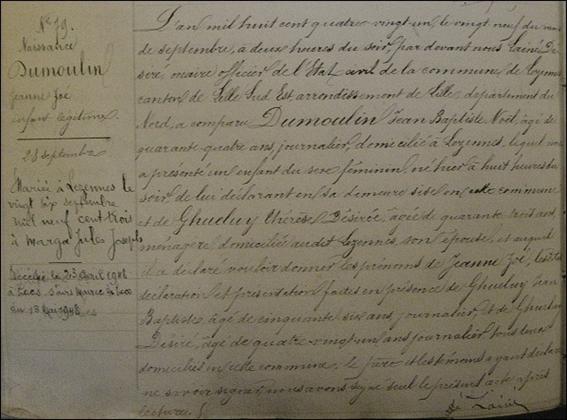

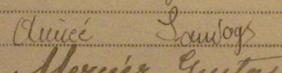

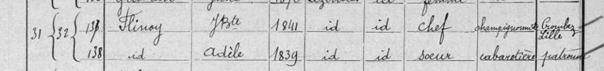

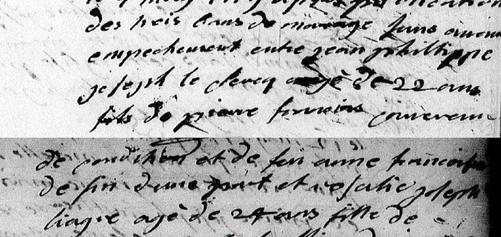

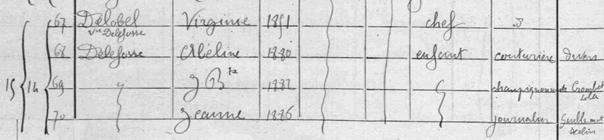

Jeanne Dumoulin

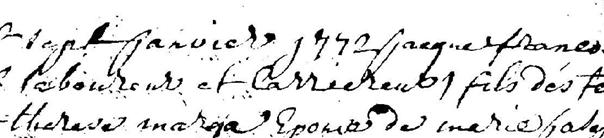

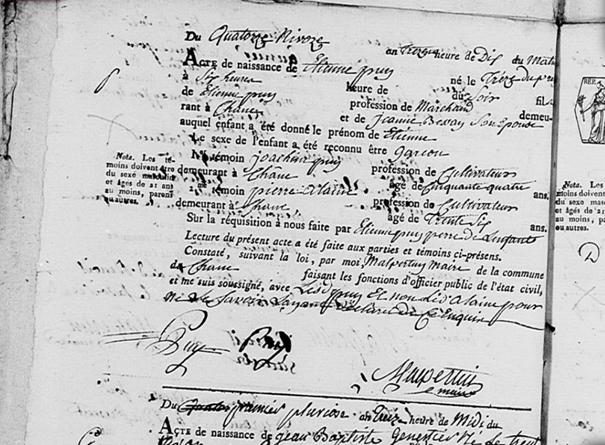

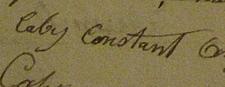

Son acte de naissance.

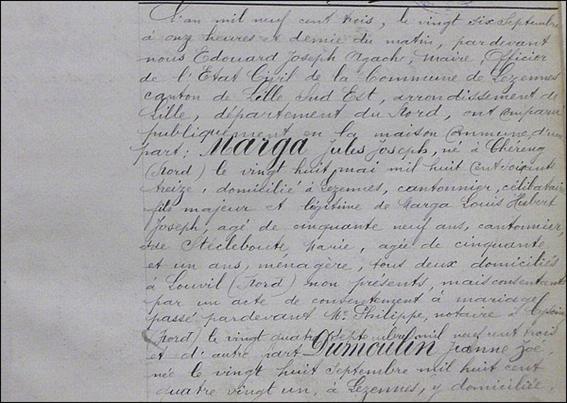

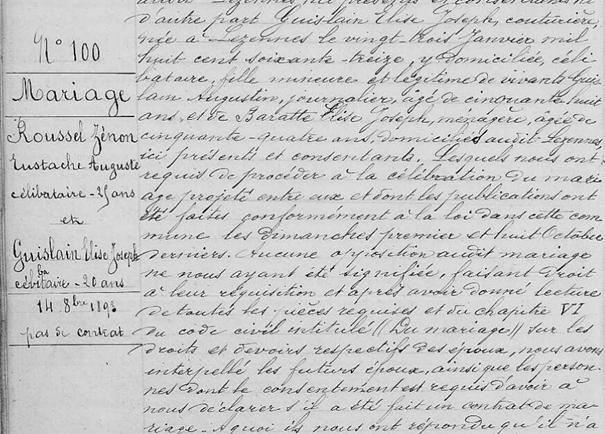

Son acte de mariage.

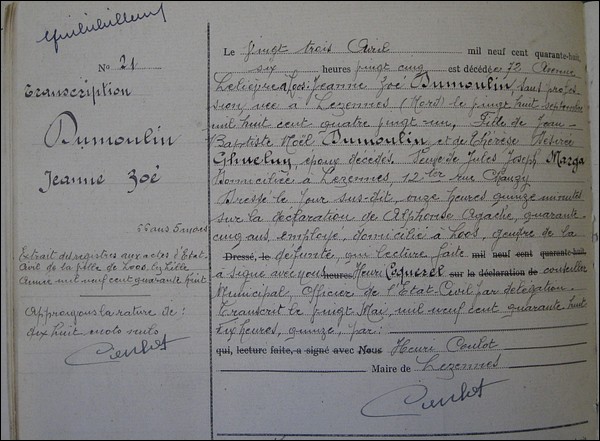

Son acte de décès.

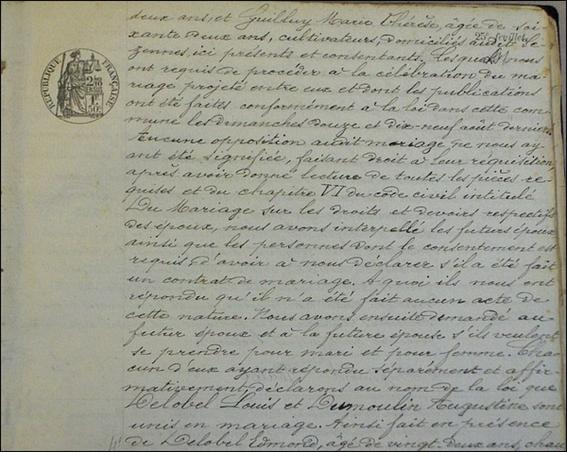

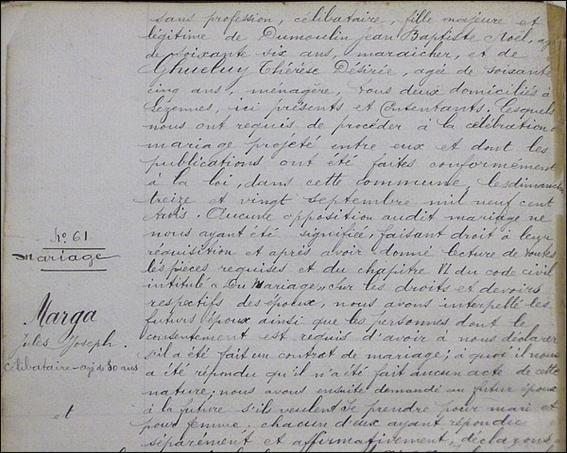

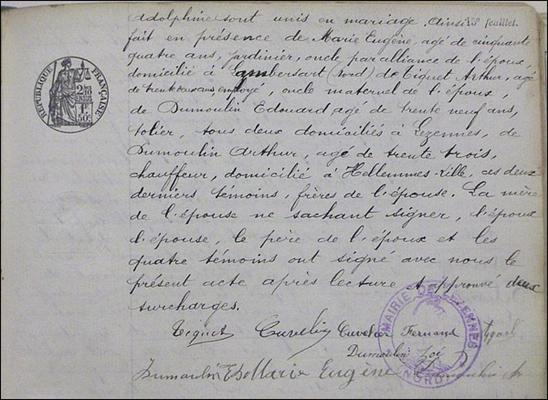

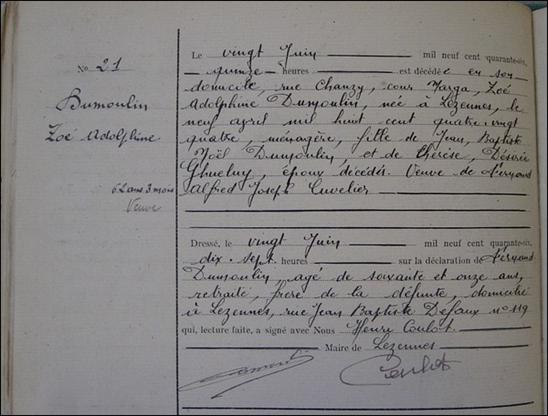

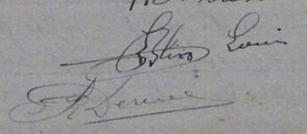

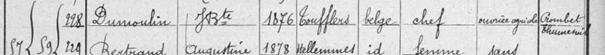

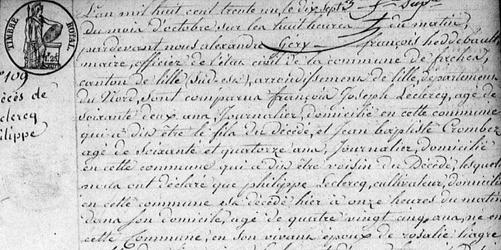

Zoé Dumoulin

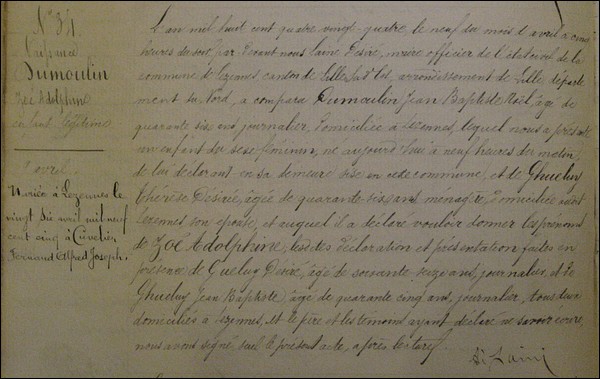

Son acte de naissance.

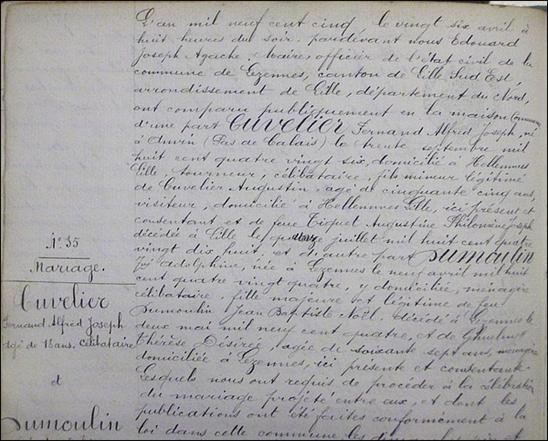

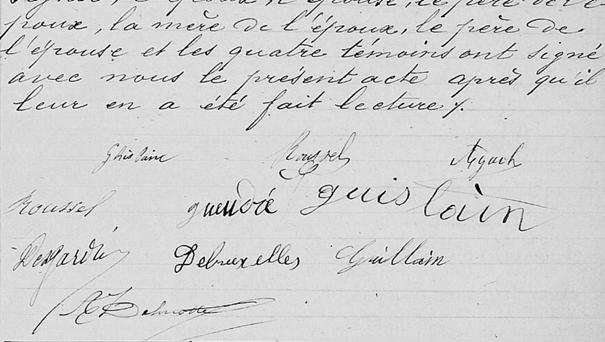

Son acte de mariage.

Son acte de décès.

Les recherches au sujet des Dumoulin