Exploration campanaire, les cloches de Retournac

Voici une visite campanaire du clocher de Retournac, en Haute-Loire. Un très grand merci à la municipalité pour l’accueil et en particulier à Jean-Claude Abrial.

Accéder au clocher de Retournac est une affaire tout bonnement incroyable, et c’est aussi bien surprenant que touchant de voir la générosité de la mairie de Retournac de mettre les moyens en œuvre afin de monter. De tout cœur, nous ne pouvons être que sincèrement reconnaissant.

En effet le clocher ne possède pas d’escalier ; cela avait d’ailleurs été convenu – disons expliqué – au téléphone. Il est peu dire que l’église m’avait laissé perplexe, la scrutant sur internet. Passer en toiture, démonter un abat-son, telles étaient les paroles. Mais que cela peut-il signifier ?

Sur place, nous sommes accueillis par un pompier volontaire et au premier regard se révèlent les baudriers déposés par terre. Il faut effectivement passer un pan de toiture en lauzes, certes pas bien long, mais incliné et glissant. Une poulie permet de nous tracter et de nous faire monter en toute sécurité. Soit, ce ne sont pas les douze travaux d’Hercule, mais il aurait été tellement aisé de nous refuser sous quelque prétexte.

C’est en cela que cette générosité nous a vraiment touchés, c’est peu de le dire.

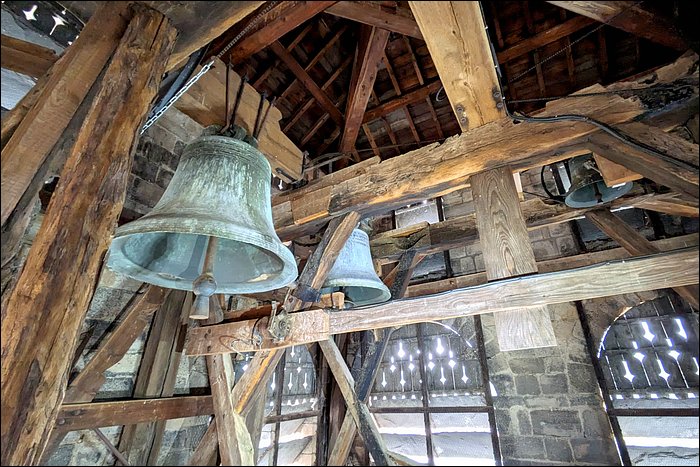

Le clocher comporte quatre cloches, accrochées relativement en hauteur dans un beffroi en chêne dans un état de conservation excellent. Le clocher est très vaste et permet les mouvements en toute aisance. Les cloches ont un montage variable, soit en lancé franc, soit en rétrograde à mouton en bois.

On relève :

- 2 cloches issues du fondeur itinérant Pierre Decharme, datant de 1837. Ce sont les deux plus grandes cloches.

- 1 cloche issue du fondeur Michel Michel, datant de 1813.

- 1 cloche issue du fondeur lyonnais Charles Arragon, non datée, estimée à 1886-1890.

Ce que l’on sait des cloches Pierre DECHARME.

Elles ont un profil homogène : il s’agit d’une seule et même session de fonte, bien qu’il soit issu d’une corporation d’itinérants du Bassigny. Cela signifie donc qu’il y eut deux fours au pied de l’église. Si lors d’un chantier de voirie, il est retrouvé des scories noires à un mètre de profondeur, la réponse sera évidente : Decharme s’était mis là, préférentiellement dans un lieu plat d’ailleurs.

Decharme était un petit fondeur itinérant originaire du Bassigny en Haute-Marne, comme un nombre conséquent de ses compagnons fondeurs. Il provient de la grande ville campanaire de Breuvannes. On le voit en campagne en Auvergne durant les années 1830, 1832 et 1834, dont deux années concernent Rosières Haute-Loire. Retournac est donc une coulée tardive dans sa carrière.

Si l’on reconstitue le parcours de ses campagnes, on relève une concentration de ses travaux en Loire et Haute-Loire, sporadiquement – et antérieurement d’ailleurs – en Ardèche (période 1810-1825). Il est difficile de lui trouver des travaux ailleurs. Il est de fait que les fondeurs du Bassigny boudaient ce secteur, préférant le Nord, la Belgique, l’Allemagne et la Franche-Comté. Decharme s’est trouvé un secteur, qu’il a perpétuellement privilégié, établissant de la sorte une réussite commerciale.

Decharme a une propension à fondre du lourd, ce qui rejoint assez peu les pratiques des ambulants du Bassigny, qui limités par leurs charrettes, fondaient plutôt de moyennes cloches. Au vu de la récurrence des instruments Decharme en départements 42 et 43, il est non établi mais plausible qu’il eut établi une fonderie en Haute-Loire, probablement spartiate, mais tout du moins suffisante afin de mouler les chapes et fausses cloches.

En l’occurrence, les cloches de Retournac rejoignent les épigraphies des autres instruments connus : lettres romaines assez basiques pour un décor très sobre. Là encore, au vu de l’itinérance, on devine bien que les ambulants ne se promenaient pas avec une foule de matrices, ce qu’a contrario, un Gédéon Morel pouvait se permettre. La sobriété des décors est une constante des cloches du Bassigny.

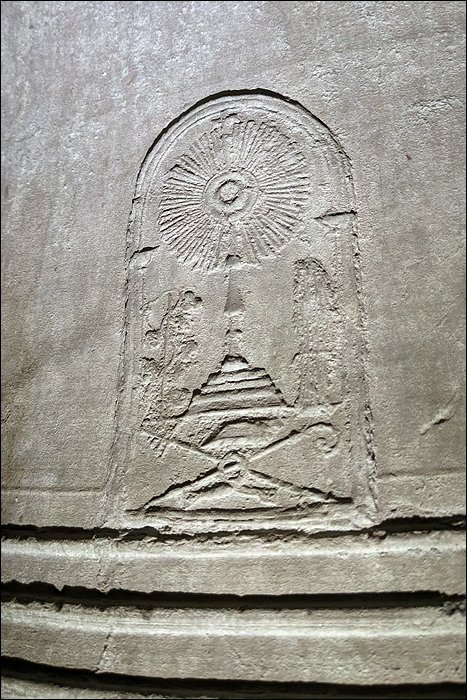

On relève toutefois deux types d’effigies, répétées sur chacune des cloches, et d’une qualité épigraphique agréable. D'après Loïc Vanson, il s'agit d'une croix christique avec les instruments de la Passion du Christ sur la croix. En l'autre effigie, il identifie : monstrance, ostensoir (soleil rayonnant, gloire) pour présenter l'hostie consacrée.

Ce que l’on sait de la cloche Michel MICHEL.

Elle provient d’une collaboration, étant donné que la faussure mentionne « et » Michel Michel fondeurs. Il reste que le nom précédent n’est pas relevé, une lévitation se serait avérée nécessaire. Elle date de 1813. Sa qualité épigraphique est mauvaise, la dédicace n’est pas ébarbée. Elle a un style assez typique d’une cloche des corporations de Haute-Marne, de même donc.

Le fondeur n’est pas identifié. Son nom est d’ailleurs incongru. On connait des fondeurs Michel, liés aux Perrin-Martin à Robécourt, mais il s’avère qu’ils se sont établis à titre de fonderie fixe en Belgique. Que l’on ait affaire à une filiation ne serait vraiment pas incohérent.

Ce que l’on sait de la cloche Charles ARRAGON.

Il s’agit de la plus petite cloche, qui est signée CH ARRAGON MECANICIEN. Elle n’est pas datée. Une datation de la période 1886-1890 parait plausible au vu des décors utilisés, qui à ce titre et pour la première fois ne sont pas issus des matrices Gulliet. Arragon est celui qui a brièvement pris la relève de la fonderie lyonnaise des Gulliet.

Cette cloche provient du bâtiment de l’ancienne école des Frères, au numéro 5 route de Vousse. Elle a été ajoutée par la municipalité en juin 2013.

La sonnerie est commandée par un boîtier d’automation ECAT SIRIO 12. La grosse cloche sonne un Fa(3) et pèse 700 kg. La moyenne sonne un La(3) et pèse 460 kg. La numéro 3 sonne un Ré(3) et pèse 150 kg. La plus petite sonne un La(4) et pèse 42 kg.