Exploration campanaire, les cloches de Balazuc

Nous avons reçu les photos d'un voyageur et nous en avons fait la synthèse historique.

Voici une exploration campanaire du clocher de Balazuc. Les cloches de cette église sont assez particulières, dans le sens où elles ne sont pas habituelles pour le département ; bien qu’elles puissent être assez communes ailleurs.

Balazuc comporte deux églises : une romane dans le centre du village, dont l’accès est comme il se doit très malaisé : pentes radicales, étroitesses des rues et des calades. Suite aux difficultés rencontrées – ne serait-ce que d’organiser les funérailles – il a été érigé une église nouvelle dans un écart de la ville, au-dessus du centre ancien et proche du cimetière.

L’ancienne église ne comporte plus aucune cloche. Il se pourrait bien qu’il subsiste quelque part – nous l’ignorons – des cloches anciennes en conservation muséale, bien que cela paraisse comme peu probable. Les instruments de la nouvelle église sont récents. On pouvait s’attendre à tout : récupération des cloches de l’église romane (ça aurait été logique), conception d’une coulée homogène. La réalité est mixte, ambigüe.

On y trouve 3 cloches : 2 cloches de volée et un braillard.

La plus ancienne est le braillard, classé anonyme de 1821. C’est une cloche qui est fixée dans une baie ouverte, donnant le sentiment : on ne savait pas trop quoi en faire, on l’a mise là. D’ailleurs sans nul doute, la municipalité ignore qu’il s’agit d’un instrument très rare en Ardèche. Deux relevés complémentaires sont Labastide-de-Virac et Cruas, qui toutes deux possèdent un château.

Pour rappel, le braillard est une cloche évasée, au son strident, que l’on appelle aussi le tocsin. Elle est destinée à donner l’alerte aux populations : incendie, inondation, invasion de barbares. Le braillard de Balazuc ne possède plus de battant, tandis que les deux autres sont fonctionnels. Il est accroché en timbre fixe.

Le braillard est enserré dans un filet, destiné à protéger l’édifice des pigeons. Dès lors, toute la face extérieure n’a pas pu être analysée. Il appert que nous ne disposons pas du nom du fondeur. Le numéro 8 a son sommet aplati, ce qui est tout à fait spécifique. Franchement nous avons déjà vu ça ailleurs. Dans l’immédiat, nous ne faisons pas d’identification.

La première cloche de volée est une François-Louis Baudouin, fondeur « fils » à Alès en 1851. Cette cloche est très étonnante en deux points : premièrement parce qu’elle est signée d’un seul fondeur. La totalité des autres (et ça fait nombre) est signée Baudouin frères. En second lieu parce que son épigraphie est bonne. Au premier coup d’œil, on la considérerait comme une Burdin plutôt classique, notamment ses palmettes d’acanthe au cerveau.

Or nous savons, nous rabâchons même, que les Baudouin sont les pires fondeurs d’une très grande géographie. Du coup, ça a de quoi surprendre de voir une cloche soignée sortie de leurs ateliers.

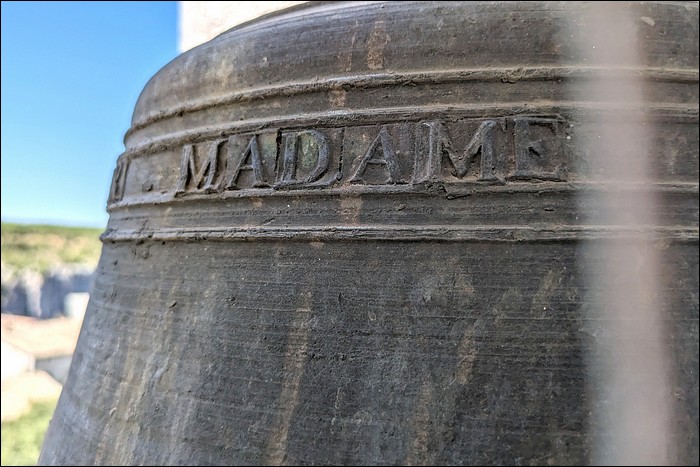

La seconde cloche est une Georges Bollée, fondeur à Orléans, 1887. Il est inévitable de dire que cette cloche, bien que de petit format (Ré pour 145 kilogrammes), est une réussite. Il n’est sorti que du bon de chez les Bollée. Elle se nomme Léontine Eulalie.

Les deux cloches sont en rétrograde à joug arqué. Cela fait des poussées faibles. Il est à noter toutefois que l’ensemble est accroché sur de grosses poutres IPN, inscrites dans les parois. Ces dernières étant peu épaisses, le montage peut s’avérer hautement toxique pour la stabilité de l’édifice. Vinezac en a hautement tenu compte, menant les travaux adéquats.

En conclusion, Balazuc, on ne savait pas à quoi s’attendre, le résultat est qu’on ne sait trop ce qu’on a pu y trouver. Un braillard constitue indéniablement une surprise, mais tout autant une Bollée qu’une Baudouin ‘seul’ constitue un parcours à part entière. En somme, cela fait un patrimoine bien estimable.