La fonderie de cloches Baudouin à Alès au XIXe siècle

Monographie des Baudouin Père et Fils d’Alès

Le XIXe siècle constitue une période charnière pour l'art campanaire en France. Il marque le déclin progressif des fondeurs itinérants, ou « saintiers » du Bassigny, qui se déplaçaient de ville en ville pour refondre les cloches brisées, et l'essor de fonderies sédentaires adoptant des méthodes de production plus industrielles. Le Sud-Est de la France, y compris la région du Gard et les Cévennes, représentait un marché essentiel pour la reconstruction et l'équipement des édifices religieux, en grande partie dénués de leurs cloches après les destructions de la Révolution.

L'étude de la maison Baudouin, active dans le sud, se caractérise par une double implantation et une confusion d'identités. La documentation met en lumière l'existence d'un atelier précoce et potentiellement itinérant, puis sédentaire, à Alès (ancienne graphie « Alais »), dans le Gard. Ce sont les Baudouin que l’on trouve partout en Ardèche. Aussi, une entreprise plus tardive et sédentaire à Marseille (Bouches-du-Rhône), identifiée sous le nom d'Eugène et Émile Baudouin Frères.

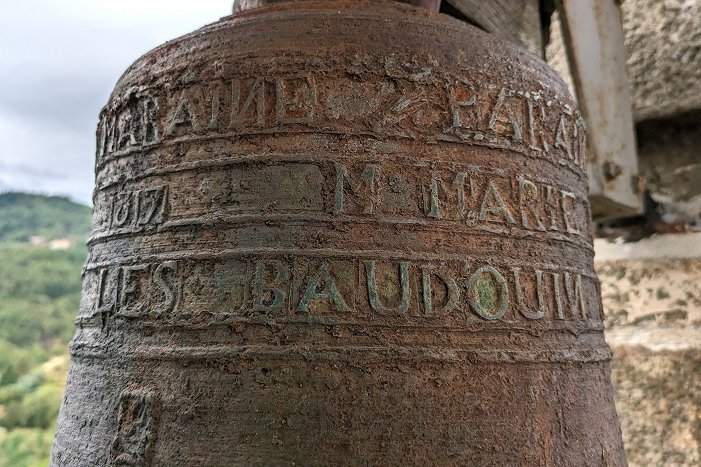

Les Baudouin d’Alès traduisent pleinement la culture des itinérants : épigraphie non ébarbée, nombre ultra minimal d’effigies. Les Baudouin Marseille sont soignées et comparables à des Paccard ou des Bollée.

L'Atelier d'Alès, la création par Baudouin Père (actif sous réserve d’inventaire, de 1815 à 1850).

L'activité de la famille Baudouin d’Alès dans la fonte de cloches remonte au début du XIXe siècle.

A mon estime, la première cloche Baudouin est localisée à Uzer (07), datée de 1815. Une découverte complémentaire à Labastide-de-Virac (07) suggère une activité potentielle en 1817, de même à Chazeaux, 1817, pour un profil ultra rudimentaire. Cela placerait les débuts de la production des Baudouin, en tout cas du Père, au début de la Restauration.

Le prénom et données généalogiques de Baudouin Père ne sont pas connues, pas plus que le fils, ce probablement du fait que les actes ne furent pas établis à Alès. Etonnamment, la quantité globale de données généalogiques sur le patronyme Baudouin à Alès est faible.

L'examen des cloches attribuées à la période précoce de l'atelier d'Alès révèle une qualité technique contrastée, souvent jugée sévèrement par les experts contemporains. Le cas de l'église Saint-Étienne à Saint-Alban-Auriolles (Ardèche), où une cloche est attribuée aux BAUDOUIN d'Alès en 1827, est révélateur.

Sur le plan technique, la cloche d'Auriolles est caractérisée par une qualité métallurgique qualifiée de « désastreuse » et de « médiocre ». L'épigraphie elle-même est jugée très mauvaise, l'inscription étant illisible. Plus important encore, les fondeurs d'Alès de cette époque sont explicitement identifiés par un défaut signature récurrent : la présence de « N à l'envers ».

Les fondeurs utilisaient des matrices pour former les inscriptions en relief sur la fausse cloche. L'inversion des lettres, comme le 'N', résulte d'une erreur dans la disposition des caractères dans le moule, ou de l'utilisation hâtive ou négligente de matrices : des lettrines placées de travers ou manquantes. La concomitance des « N à l'envers » avec une qualité médiocre du métal suggère que, dans sa phase archaïque, l'atelier d'Alès était un centre artisanal manquant de la rigueur technique observée chez les grands fondeurs sédentaires du XIXe siècle.

Il est paradoxal de noter que, malgré ce manque de savoir-faire apparent, la sonorité de la cloche d'Auriolles est décrite comme plutôt acceptable. Cela se répercutera d’ailleurs sur toutes les productions de l’atelier, au contraire des Lainville qui produisaient à la fois un esthétisme lamentable et une qualité musicale de chaudron. A l’écoute, la musicalité des Baudouin est bonne.

Une légère ascension qualitative, la collaboration avec « Baudouin fils » à partir de 1851.

La période allant de 1850 à 1851 marque un léger tournant dans la production Baudouin, coïncidant avec la prise de responsabilité par une nouvelle génération, « Baudouin fils ». Ce sont en tout cas les premières signatures observées de la sorte.

La cloche de Chauzon (07), fondue en décembre 1851 et signée « Baudouin fils fondeur à Alès », démontre un saut qualitatif. Son épigraphie est jugée remarquable pour une Baudouin, au point de pouvoir être confondue avec celle d'une fonderie de renom comme Burdin.

Cette progression est étayée par le fait que les lettres sont désormais à l’endroit et quasiment sans faute d’orthographe. Le manque de rigueur (symbolisé par le 'N à l'envers') a été résolu, indiquant une professionnalisation des techniques d'élaboration des moules.

Malgré ces progrès évidents dans l'épigraphie et la décoration, l'atelier d'Alès conservait encore des limites d'ordre industriel. L'analyse révèle que l'atelier ne disposait que de très peu de planches à trousser et n'offrait pas une gamme étendue de profils. Il s'agissait d'un artisanat dont les moyens restaient limités en termes d'investissement dans l'outillage de base par rapport aux grandes fonderies établies.

La transition vers une production de masse et l'établissement Baudouin éponyme localisé à Marseille permettent d'identifier les figures clés de cette professionnalisation. Marseille, les fondeurs sont nommés Émile et Eugène BAUDOUIN, opérant sous la raison sociale « Eugène et Émile Baudouin Frères ».

Il n’est pas forcément impossible que « Baudouin fils d’Alès » représente potentiellement l'un des deux enfants prenant la direction de l'atelier familial d'Alès. Deux indices exposent cette potentialité : l’absence de recouvrement des dates avec le terme « Frères », la montée qualitative. En détails :

BAUDOUIN FRERES, c’est Marseille.

BAUDOIN PÈRE, BAUDOIN FILS, LES BAUDOIN FONDEURS, c’est Alès.

On ne trouve pas, dans l’état actuel de mes inventaires, de Baudouin Frères après 1852. On trouve une activité tardive d’Eugène seul jusqu’en 1888. Emile serait-il parti à Alès ? Nous n’en sommes qu’au stade des hypothèses, puisque les actes nous manquent.

Les épigraphies témoignent abruptement d’aucune similitude, aucune identique, entre Marseille et Alès.

D'un point de vue structurel, la fonderie Baudouin est associée à la production de « profils légers ». Bien que cela puisse refléter une technique optimisée pour minimiser les coûts du bronze, cela indique également un positionnement commercial ciblant un marché plus vaste et potentiellement moins fortuné, notamment dans les petites églises rurales des Cévennes et de l'Ardèche, contrastant avec les fondeurs spécialisés dans les gros bourdons.

Les données généalogiques sont absentes.

Le Midi Libre identifie l’un des fondeurs comme François Baudouin. Nous mettons très fortement en doute cette identification. A mon estime – ayant l’habitude de rencontrer ces cloches – il s’agit d’une mésestimation de l’inscription récurrente BAUDOUIN FR. On doit y lire Baudouin FondeuR. De la même manière, une cloche ancienne telle que DUPUY F n’est pas une Dupuy François, mais une Dupuy fecit.

Une source douteuse les fait originaires du Bassigny (une documentation à ce jour disparue sur Planzolles). D’un point de vue épigraphique, il est de fait que cela s’avère tout à fait concordant. En revanche, nous n’en trouvons pas de trace cohérente dans les écrits d’Henry Ronot.

On notera l’existence d’une cloche de 1832 à Saint-Loup-Géanges (71), coulée par Joseph-Alexis Baudouin, fondeur de cloches originaire du Bassigny, implanté à Mâcon. L’épigraphie n’a rien de concordant.

Tant que des données généalogiques ne seront pas récoltées sur Alès (naissance, mariage, décès), il sera impossible d’en savoir plus.