Les Burdin, fondeurs de cloches à Lyon

Monographie d'une dynastie de fondeurs de cloches lyonnais (1802-1918)

Lorsque l’on parcourt les clochers en Ardèche, il est impressionnant de constater le nombre de cloches émanant des ateliers Burdin. Les fondeurs lyonnais sont majeurs dans le paysage campanaire ardéchois : Burdin, Gulliet, Morel, Reynaud, Arragon, Chevalier. Au vu que les Burdin sont les plus répandues et que la dynastie s’avère complexe (ils ont tous les mêmes prénoms), nous avons estimé nécessaire d’établir une monographie.

Introduction, Lyon et l'essor de l'industrie campanaire de masse au XIXe siècle.

L'étude approfondie de la maison Burdin révèle le parcours d'une dynastie industrielle qui a joué un rôle prépondérant dans le campanaire français du XIXe siècle, établissant son centre d'opérations à Lyon. L'histoire de cette fonderie est indissociable du contexte socio-religieux et industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes, marquant l'évolution des techniques de fabrication des instruments de volée et de carillons.

Lyon, en tant que carrefour commercial et spirituel de la France, a fourni un terreau fertile pour le développement d'industries de précision au cours du XIXe siècle. La période post-révolutionnaire, caractérisée par la reconstruction religieuse et la réhabilitation des cultes, a engendré une demande massive de cloches pour remplacer celles qui avaient été fondues ou endommagées lors de la révolution Française. Ce contexte a favorisé l'établissement et la prospérité d'ateliers capables de combiner l'artisanat traditionnel de la fonderie et les exigences de précision acoustique et esthétique de l'ère industrielle. C'est dans ce milieu dynamique que la maison Burdin a pu s'épanouir, rivalisant avec d'autres fondeurs pour équiper églises, chapelles, et édifices civils à travers la France et au-delà.

Les Archives municipales de Lyon constituent une source inestimable pour cette reconstitution. Elles conservent les registres de correspondance adressée aux clients (couvrant des périodes importantes comme 1810-1825 et 1834-1836) ainsi que la correspondance envoyée par Burdin Aîné (notamment entre juillet 1844 et avril 1865), offrant une trace directe et détaillée de l'activité commerciale de l'entreprise sur plus d'un demi-siècle. Ces documents permettent d'analyser la clientèle, la gestion des commandes, et les réseaux d'influence qui ont soutenu l'expansion de la fonderie.

Généalogie et chronologie des Jean-Claude Burdin.

La continuité du nom Jean-Claude Burdin est la colonne vertébrale de l'histoire de la fonderie, bien que le titre commercial « Burdin Aîné » ait été utilisé stratégiquement pour assurer la permanence de la réputation de l'entreprise au-delà de la vie de ses dirigeants.

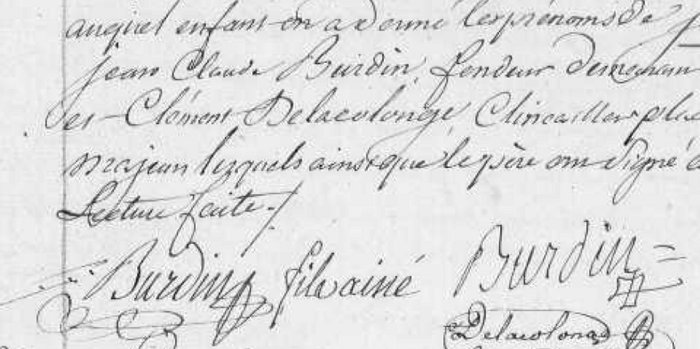

Jean-Claude I (1771-1825), le fondateur de la maison Burdin.

Jean-Claude Burdin I est reconnu comme le fondateur de la dynastie lyonnaise. Né à Dagneux, dans l'Ain, en 1771, il installe son activité de fondeur de cloches à Lyon, où elle est attestée dès 1802. Il a dirigé l'entreprise pendant près de vingt-trois ans, une période cruciale pour la réputation de la maison dans le contexte du rétablissement des pratiques religieuses en France. Son activité se termine avec son décès en 1825 à Lyon. Le fonds de correspondance de la maison Burdin disponible aux archives débute en 1810, fournissant un aperçu de la dernière partie de l'activité du fondateur.

Jean-Claude II (1794-1865), l'affirmation de la marque « Aîné ».

Fils du fondateur, Jean-Claude Burdin II est né en 1794 et décède en 1865. C'est sous sa direction que le nom commercial de l'entreprise s'est formalisé autour de l'appellation « Aîné », un élément central pour comprendre sa stratégie commerciale et sa position familiale.

L'utilisation du qualificatif « L'aîné » dans le nom de l'entreprise est une démarche calculée dans le commerce familial du XIXe siècle. Dès 1822, du vivant de son père, Jean-Claude II utilise la marque BURDIN FILS AINÉ, Fondeur à Lyon. Après le décès de Jean-Claude I en 1825, la marque devient simplement BURDIN AINÉ, Fondeur à Lyon" (jusqu'en 1849).

Cette formalisation rapide du titre « Aîné » après la mort du fondateur indique une volonté d'établir clairement la légitimité et la continuité de la lignée principale. Dans les traditions industrielles de l'époque, l'adoption de ce terme permettait de distinguer la branche principale de toute branche cadette qui aurait pu exister et revendiquer la succession, par exemple sous le nom de Burdin Le Jeune ou un nom similaire. En codifiant l'entreprise sous « Burdin Aîné », Jean-Claude II pérennise le capital symbolique et la réputation acquis par son père, transformant le statut familial en un label commercial fort, gage de tradition et de qualité pour les commanditaires.

Un autre aspect déterminant de la période Jean-Claude II est son association avec la famille Chevalier. Les archives commerciales attestent d'une collaboration sous les marques CHEVALIER et BURDIN FILS AINÉ (1822) et plus tard CHEVALIER et BURDIN AINÉ (1836).

L'analyse généalogique révèle que Jean-Claude II avait épousé Charlotte Denise dite Caroline Chevalier (1805-1846). Ce mariage confère à ce partenariat une dimension d'alliance familiale et commerciale. Cette union matrimoniale et professionnelle a très probablement été une manœuvre essentielle pour assurer une transition en douceur et la stabilité financière de l'entreprise après le décès du fondateur Jean-Claude I en 1825. Le soutien, qu'il soit financier, technique, ou en termes de réseau de marché, apporté par la famille Chevalier a permis à Burdin Aîné de consolider sa position sur le marché lyonnais et national au cours des décennies 1820 et 1830.

La gestion de Jean-Claude II est largement documentée par les registres de correspondance, notamment ceux couvrant la période 1844-1865, offrant un aperçu des opérations quotidiennes et des échanges avec les clients sur l'ensemble du territoire.

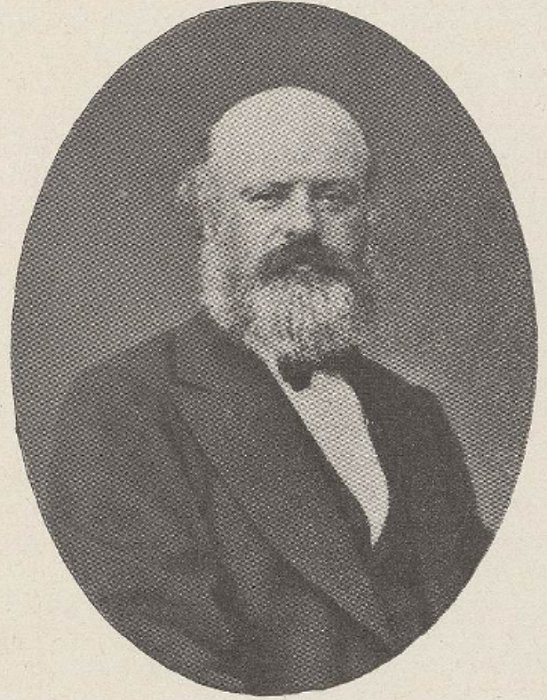

Jean-Claude III (1823-1889), l’apogée Industrielle.

Né à Lyon en 1823, Jean-Claude Burdin III reprend la direction de l'entreprise familiale. Il est fondeur de cloches de 1846 à 1880. Son ère correspond à l'apogée de l'entreprise et à son rayonnement international.

Il débute en utilisant la marque « Burdin Fils Aîné » (1849-1865), puis, après la mort de son père (JC II) en 1865, il reprend logiquement le nom de la maison, BURDIN AINÉ (1865-1880). Son activité s'est concentrée sur la modernisation de la production et la prise de commandes publiques d'envergure. Il est notamment connu pour avoir installé un carillon de quatorze cloches dans l'église Sainte-Croix en face de son atelier en 1874.

Sur le plan personnel, Jean-Claude III s'est marié deux fois, d'abord avec Marie-Françoise DEPORTE (1849), puis avec Fleurie-Louise COLAS (1853). Il est le père de Ferdinand Jean-Claude Marie BURDIN (1854-1941). Il se retire du monde des affaires en 1880, devenant rentier à Tassin-la-Demi-Lune, où il décède en 1889.

La transition post-dynastique (1889-1918).

Malgré le retrait de Jean-Claude III en 1880 et son décès en 1889, la marque « Burdin Aîné » perdure, témoignant de la force du capital de marque de l'entreprise.

La maison Burdin Aîné est encore active en 1898, comme l'atteste l'affiche de Pierre Dochez pour le baptême de la cloche. Le fait que l'entreprise continue de prospérer après la mort de la lignée directe des Jean-Claude fondateurs suggère que la raison sociale a été reprise, soit par le fils Ferdinand Jean-Claude Marie Burdin, soit par un gérant externe. Quoi qu'il en soit, la stratégie d'avoir capitalisé sur la marque « Aîné » a permis à la réputation de l'entreprise de survivre aux individus qui l'avaient créée.

L'ultime grand projet de l'entreprise a lieu en 1914, avec la fabrication d'un carillon de 25 cloches pour l'Hôtel de Ville de Lyon. Ce contrat prestigieux, commandé par le maire Édouard Herriot, souligne la qualité technique maintenue jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Cependant, la documentation indique que l'entreprise a disparu peu après la fin du conflit (post 1914-1918). Il est fort probable que la guerre, avec ses réquisitions de bronze et l'interruption des commandes civiles, ait porté le coup fatal à cette dynastie déjà en phase de transition managériale.

Aperçu généalogique et chronologique de la dynastie Burdin.

Jean-Claude I - 1771 (Dagneux) - 1825 (Lyon). Actif de 1802 à 1825.

Jean-Claude II - 1794 – 1865. Actif de 1822 à 1865.

Jean-Claude III - 1823 (Lyon) - 1889 (Tassin). Actif de 1846 à 1880.

La Maison Burdin Aîné, Post-Dynastie. Active de 1889 – 1918.

Au cœur de la fonderie des Burdin, le centre opérationnel Lyonnais.

L'étude du parcours des Burdin ne serait pas complète sans détailler leur ancrage physique à Lyon et les mécanismes par lesquels ils ont construit et maintenu leur prestige commercial.

L'ancrage territorial, c’est avant tout la Rue de Condé. La fonderie Burdin Aîné était fermement établie dans le quartier de la Guillotière à Lyon. L'adresse la plus couramment citée dans les documents d'archives et les publicités est le 28 rue de Condé.

Cette localisation est significative non seulement pour la production, mais aussi pour le mode de vie des maîtres fondeurs. Jean-Claude III, par exemple, était documenté comme habitant un appartement de trois pièces à l'entresol au 22 rue de Condé. Que le n°22 et le n°28 aient fait partie d'un même complexe ou aient été des entités très proches, cette proximité géographique entre le lieu de résidence du maître et l'atelier de production était typique des industries artisanales et manufacturières du XIXe siècle, illustrant une intégration totale de la vie familiale et de l'activité professionnelle.

Pour assurer un flux constant de commandes, en particulier dans le domaine public et religieux, il était impératif pour les fonderies de cloches de garantir la qualité technique et sonore de leurs produits. La Maison Burdin Aîné a activement participé aux mécanismes de validation du XIXe siècle, notamment les expositions industrielles et universelles.

L'entreprise mentionnait explicitement sur ses publicités (comme l'affiche de 1898) avoir obtenu des « médailles d'argent et de bronze aux principales expositions ». Ces distinctions ne sont pas de simples ornements ; elles constituaient une stratégie commerciale fondamentale. Dans un marché campanaire, où la confiance et la réputation étaient primordiales, ces médailles conféraient une légitimité technique et artistique indiscutable. Elles servaient de preuve de l'excellence de l'alliage et de la justesse de la note (profil harmonique) de leurs cloches. L'affichage de ces prix était crucial pour remporter des contrats majeurs, en particulier ceux émanant des municipalités ou des autorités diocésaines.

La pérennité de la maison Burdin Aîné est confirmée par la richesse de ses archives d'entreprise. Les registres de correspondance conservés aux Archives municipales de Lyon (références 1II/398/1 et 1II/504/1) témoignent d'une gestion structurée et d'une activité commerciale intense, s'étendant des années napoléoniennes jusqu'à la fin de l'activité de Jean-Claude II.

Ces documents permettent aux historiens d'étudier en détail les réseaux de clientèle, les pratiques de tarification, et l'étendue géographique des opérations. Ils illustrent le passage d'une petite fonderie locale à une entreprise capable de gérer une logistique complexe, incluant l'expédition et l'installation de cloches dans des régions éloignées, élément essentiel pour comprendre la prospérité de la maison au XIXe siècle.

L'art du fondeur, des cloches standardisées mais très qualitatives.

La production des Burdin Aîné, étendue sur plus d'un siècle, démontre une capacité à combiner les traditions artisanales de la fonderie avec l'adoption d'innovations techniques.

L'esthétique des cloches Burdin Aîné est typique de l'art religieux du XIXe siècle, souvent caractérisée par le style néo-gothique ou classique. Le décor est riche et précis, intégrant des ornements végétaux stylisés tels que des feuilles d'acanthe et des rinceaux géométriques. L'iconographie religieuse standardisée comprenait fréquemment des figures de dévotion majeures, telles que le Christ en croix, l'Immaculée Conception ou la Vierge à l'Enfant.

Au fil du XIXe siècle, la fonderie Burdin Aîné a démontré sa capacité à évoluer de la fonderie artisanale vers une entreprise d'ingénierie campanologique, notamment en se spécialisant dans les carillons et les mécanismes modernes, probablement en concurrence directe (et acharnée) avec les Paccard.

L'entreprise était réputée pour sa capacité à produire des ensembles complexes. Le carillon de l'église Sainte-Croix à Lyon, composé de quatorze cloches installées en 1874 par Jean-Claude III, en est un exemple notable. Plus tard, le contrat de 1914 pour le carillon de 25 cloches de l'Hôtel de Ville de Lyon confirme cette expertise.

De plus, l'atelier a intégré les avancées technologiques de l'époque. Des ensembles de cloches datant de 1883 et 1884, exécutés par Burdin Aîné (et co-existant avec une cloche de 1821 et des réalisations du fondeur André Chevalier), montrent l'adoption des mécanismes modernes, tels que l'actionnement électrique des cloches de volée et l'installation de marteaux extérieurs pour la sonnerie des heures. Cette adaptation rapide aux technologies de mécanisation a été cruciale pour maintenir la compétitivité de la maison face à l'émergence des grandes fonderies modernes.

Un rayonnement commercial et des réalisations majeures.

En lutte acharnée pour être meilleurs que les Paccard, les Bollée, les Cornille, les Drouot, l’étendue du parcours des Burdin se mesure à leur impact géographique, allant du local lyonnais à l'international, couvrant l'ensemble du XIXe siècle. La Maison Burdin a laissé une empreinte profonde dans le patrimoine lyonnais.

Le Carillon de l'Église Sainte-Croix (1874) - En 1874, Jean-Claude III a installé un carillon de quatorze cloches dans l'église Sainte-Croix, située en face de son atelier de la rue de Condé. Les archives relatent une anecdote biographique significative : Burdin III était extrêmement fier de cette réalisation (il est qualifié de hautain et vaniteux), mais il n'aurait pas été « complètement payé » pour son œuvre, un rappel humoristique -ou fataliste- des aléas de l'entrepreneuriat de l'époque.

Le Carillon de l'Hôtel de Ville (1914) - Le projet le plus prestigieux et le dernier documenté de la maison est la réalisation du carillon de 25 cloches pour l'Hôtel de Ville de Lyon en 1914. Cette commande a été passée sous l'égide du maire Édouard Herriot, démontrant que Burdin Aîné jouissait d'une réputation de premier ordre, même après le retrait du dernier Jean-Claude. Le choix d'une fonderie locale pour un projet civique d'une telle importance, juste avant le déclenchement du conflit mondial, valide l'excellence technique et l'ancrage institutionnel de la maison Burdin. Ce contrat marque symboliquement le sommet de leur parcours industriel.

Au-delà de Lyon, la production de Burdin Aîné s'est étendue à de nombreuses régions françaises.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, leur travail est largement attesté, comme l'indique l'ensemble de trois cloches de volée créées en 1883 et 1884 dans l'Ain. Plus loin, dans le Puy-de-Dôme, la cloche de l'église d'Egliseneuve, datée de 1879, est un exemple de grande taille (120 cm de hauteur et de diamètre) portant la marque du fondeur.

L'activité s'étendait également vers le sud-ouest, comme le prouve la présence de la cloche dite Cyprienne à Geaune, dans les Landes (Nouvelle-Aquitaine), dont la marque du fondeur est visible sur la faussure. Ces réalisations disséminées sur le territoire national confirment le statut de Burdin Aîné comme l'une des fonderies majeures de France au cours du XIXe siècle.

L'ambition commerciale de la maison Burdin Aîné s'est aussi étendue au-delà des frontières métropolitaines. Il est documenté que les cloches Burdin se vendaient dans toute la France mais aussi en Algérie ou au Canada.

Cette portée transnationale est un indicateur de la solidité logistique et commerciale de l'entreprise. L'Algérie, en tant que territoire colonial français, représentait un marché captif pour l'équipement des nouvelles églises. Le Canada, avec sa forte tradition catholique francophone, était également une cible naturelle pour les fonderies françaises. L'existence de commandes d'exportation vers ces destinations démontre que Burdin Aîné était capable de rivaliser avec les grandes fonderies internationales, utilisant son prestige (attesté par les médailles d'exposition) pour obtenir des contrats à longue distance.

Le succès de la maison Burdin repose sur une gestion dynastique stable à travers trois générations successives de Jean-Claude, mais surtout sur une stratégie de marque efficace. Le nom Burdin Aîné, introduit par Jean-Claude II pour légitimer la lignée principale après la mort du fondateur, est devenu un label de qualité et de constance technique, un véritable actif immatériel qui a permis à l'entreprise de survivre aux fondateurs physiques. La continuité de la marque, attestée par des réalisations majeures en 1914, démontre la suprématie de la réputation de l'entreprise sur la personne physique de son dirigeant à la fin du XIXe siècle.

L'analyse de leur production met en évidence la capacité de la fonderie à se positionner à la pointe de l'innovation de l'époque. En investissant dans la fabrication de carillons complexes et en adoptant des mécanismes modernes comme l'actionnement électrique, Burdin Aîné s'est transformé d'une simple fonderie en une société d'ingénierie campanaire, assurant ainsi sa compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.