Les fondeurs de cloches Gédéon Morel, Oronce Reynaud, Monet & Cie, à Lyon

Monographie d’une grande entreprise de fondeurs de cloches lyonnais (1833-1898)

Le bourdon Gédéon Morel à Marseille

Au cours du XIXe siècle, la ville de Lyon s'est établie comme un centre névralgique pour la fonderie de cloches en France, répondant à l'immense besoin de repeuplement des clochers après la Révolution. Plus d'une douzaine de fondeurs étaient actifs dans la ville, fabriquant des cloches d'église, des clochettes et des grelots. Ce marché, à la fois religieux et industriel, était hautement compétitif.

Parmi les concurrents majeurs sur la place lyonnaise, la maison Burdin Aîné est particulièrement notable. Fondée par Jean-Claude I (1771–1825), son activité est attestée de 1802 à 1825. Ses successeurs, Jean-Claude II (1794–1865) et Jean-Claude III (1823–1889), ont poursuivi l'exploitation au 28, rue de Condé, jusqu'au XXe siècle. De même, l'atelier de Claude Gulliet était déjà bien établi au 9, rue Duhamel (ancienne rue de Penthièvre) dès 1864. L'émergence des dynasties Morel et Reynaud doit être comprise dans ce tissu artisanal dense, où la qualité technique et la reconnaissance religieuse étaient des facteurs clés de succès.

L'héritage crucial de la fonderie Paccard.

L'origine de la fonderie de Gédéon Morel est directement liée à l'histoire de la célèbre maison Paccard, soulignant une transmission technique fondamentale. Antoine Paccard (1770–1830), figure fondatrice de la dynastie savoyarde Paccard, avait abandonné sa fonderie initiale à Quintal (Haute-Savoie) en 1816 pour s'installer à Lyon, où il décéda le 6 juin 1830.

Gédéon Morel est explicitement identifié comme un ancien contremaître d'Antoine Paccard. Fort de cette expertise, Morel s'installa à Lyon en 1833, à peine trois ans après la mort de son maître. Cette succession rapide n'est pas fortuite ; elle représente une scission d'atelier ou, plus précisément, la capitalisation par Morel du savoir-faire acquis et d'une partie du réseau de clientèle établi par Antoine Paccard dans la région lyonnaise avant que les fils de Paccard (Claude et Jean-Pierre) ne consolident leurs propres activités en Savoie. Le transfert de compétences à un contremaître garantissait à la nouvelle entreprise lyonnaise un niveau technique élevé dès sa fondation.

CHAPITRE 1 - Gédéon Morel (actif de 1833 à 1860).

Gédéon Morel est l'ancêtre de la dynastie étudiée ; dynastie est un mot inconvenant car on n’a pas ici une dimension familiale, on parlera de repreneurs successifs. Son installation à Lyon est datée de 1833. La période d'activité la mieux attestée s'étend sur plus de deux décennies, de 1836 à 1857. La marque de fabrique visible sur ses productions est claire : G. MOREL A LYON.

Les productions de Gédéon Morel témoignent d'un rayonnement commercial significatif au-delà de la seule région lyonnaise, englobant la Bourgogne et la Franche-Comté. L’Ardèche qui nous intéresse possède un nombre de cloches significatifs, avec une aire de répartition fort marquée dans la montagne : le secteur de Coucouron.

Une collaboration notable est attestée dès 1836 pour la réalisation d'une partie du carillon de l'église de Neaux (Loire), un travail qui sera complété bien plus tard, en 1929, par la Maison Paccard d'Annecy-le-Vieux, soulignant une reconnaissance historique mutuelle entre les deux ateliers issus de la même école. En 1837, Morel fondit la deuxième cloche de l'église de Morbier (Jura), appelée Marie-Françoise-Augustine, portant clairement sa signature.

Les cloches de Gédéon Morel sont des exemples classiques de la fonderie campanaire de la Monarchie de Juillet et du Second Empire. L'esthétique Morel se distingue par l'utilisation abondante de reliefs d'applique sur la faussure (la partie inférieure de la panse), une présence systématique d’étoiles (allant jusqu’à consteller la robe), des effigies très saillantes et ultra qualitatives.

Le répertoire iconographique est typique du renouveau religieux du milieu du XIXe siècle, mais avec des choix précis, dont souvent l’inclusion du Tétramorphe (les symboles des quatre évangélistes) positionné au-dessus de la faussure. Ces figures sont souvent insérées dans des couronnes de laurier.

L'ornementation végétale est riche et standardisée, incluant des frises de feuilles d'acanthe, de perles et pirouettes, de pampre (vigne), et de rais-de-cœur sur le vase supérieur. Une frise d'olivier est également fréquente sur la pince. Cet usage d'un répertoire décoratif classique, maîtrisé et uniforme, démontre une qualité de production constante, directement héritée de la tradition technique lyonnaise et savoyarde qu'Antoine Paccard avait lui-même développée.

On doit à Gédéon Morel un des plus gros bourdons de France, la Bonne Mère à Notre-Dame de la Garde, Marseille, qui pèse huit tonnes. En 1860, il fond une cloche de trois tonnes pour le dôme de l'hôtel de ville de Saint-Etienne. En 1862, il coule le bourdon de l'abbaye de Saint-Bénigne à Dijon.

La fonderie était située à Lyon 1er arrondissement aux numéros 6 et 8 quai Saint-Vincent.

Les documents mentionnent très peu d'informations directes sur sa famille (conjoint, enfants, etc.), mais précisent son lien professionnel avec Antoine Paccard. C’est tout ce que l’on sait. Nous ne trouvons pas d’actes le concernant à Lyon.

CHAPITRE 2 - Oronce Reynaud (actif de 1870 à la fin du XIXe siècle)

Oronce Reynaud est le successeur de Gédéon Morel à Lyon. La dernière production attestée de Morel date de 1857, tandis que les premières œuvres datées de Reynaud sont plus tardives, circonscrites entre 1875 et 1878. Ce vide chronologique de près de vingt ans dans la documentation ne permet pas de déterminer la nature exacte de la transition (transmission familiale, rachat de fonds de commerce ou simple réoccupation des locaux de l'ancien atelier Morel). Cependant, la continuité de l'activité campanaire à Lyon sous une nouvelle direction prouve la pérennité de l'entreprise.

Oronce Reynaud a assuré la notoriété de l'atelier en adoptant un titre officiel de prestige exceptionnel pour un artisan français : O. REYNAUD FOND DE SSNS PERE LE PAPE A LYON (Fondeur de Sa Sainteté Notre Saint Père le Pape à Lyon).

L'analyse épigraphique permet de dater précisément l'obtention et l'usage de ce titre. Une cloche réalisée par Reynaud mentionne explicitement le Pape Pie IX (PIO PAPA IX). Comme l'inscription cite également l'évêque de Valence, Mgr Charles Cotton (qui a siégé à partir de 1875), et que le pontificat de Pie IX s'est achevé en 1878, la cloche a nécessairement été fondue entre 1875 et 1878.

L'obtention d'un tel privilège durant le pontificat de Pie IX – connu pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et pour une forte centralisation de l'autorité religieuse – était une stratégie commerciale puissante. Ce titre garantissait à Reynaud une autorité et une légitimité religieuse incontestable, essentielle pour obtenir de grandes commandes ecclésiastiques dans un contexte de reconstruction et de renouveau catholique après les conflits du milieu du siècle.

L'esthétique des cloches d'Oronce Reynaud s'inscrit dans un style néo-gothique ou néo-baroque plus dense et détaillé que celui de Morel. Reynaud s'écarte du modèle de Morel quant aux anses de la cloche. Ses productions sont typiquement dotées de huit anses fortement moulurées, jumelées deux à deux, supportant un mouton en bois. On trouve dans le même ordre d’idée une constellation d’étoiles.

Sauf à scruter la signature du fondeur, il n’est pas possible de distinguer une Morel d’une Reynaud au premier coup d’œil. Les matrices sont totalement les mêmes. Les frises ainsi que la métallurgie présentent une grande continuité technique avec l'atelier Morel, confirmant l'héritage des moules et des méthodes.

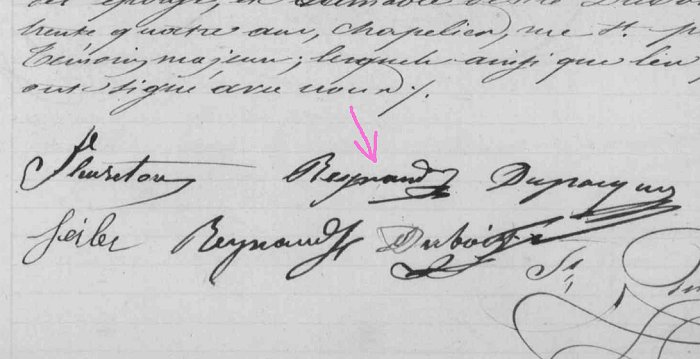

Concernant Oronce Reynaud, aucune biographie individuelle n'est clairement disponible en dehors des inscriptions sur ses cloches (le prénom Oronce, son activité à Lyon, et sa période d'apogée 1875-1878). Il est souvent difficile d'isoler les fondeurs de cloches dans les vastes archives du XIXe siècle sans les actes notariés spécifiques à la cession de leur fonds de commerce.

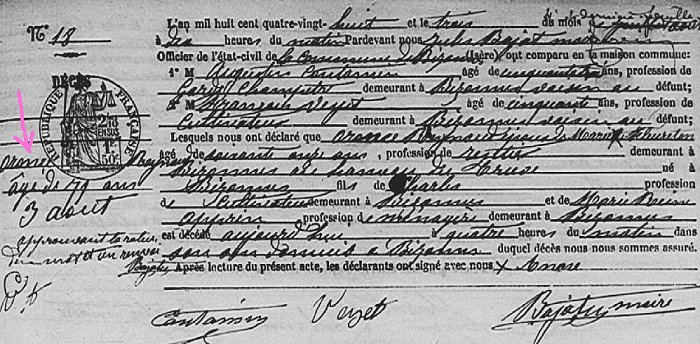

Il reste que l’on serait en présence de François « Oronce » REYNAUD,

Né le 1er décembre 1817 à Bizonnes, Isère.

Décédé le 3 août 1888 à Bizonnes, Isère, à l'âge de 70 ans.

Droguiste en 1845, fondeur de cloches, propriétaire et fondeur en 1875.

Marié le 22 février 1845 à Lyon, avec Marie Anne FLEURETON 1822-1894 dont un enfant, Charles Oronce Marie REYNAUD 1845-1914.

Résidence le 17 août 1875, avec Marie Anne FLEURETON - Lyon, 4e, 38, quai d'Herbouville.

CHAPITRE 3 - La Question du Successeur : Monet et Compagnie (actif en 1898).

Très étonnament, nous avons rencontré une cloche d’un décor ultra typique Gédéon Morel – Oronce Reynaud, à Laboule (Ardèche). Toutefois elle est signée Monet. Les données d'archives confirment l'existence d'un fondeur lyonnais portant le nom de Monet et Compagnie (Lyon), actif à la fin du XIXe siècle. Une cloche fondue par cette maison est de même répertoriée à l'église Saint-Blaize de Mazille (Saône-et-Loire), datée de 1898.

Bien que la maison Monet et Cie soit chronologiquement le maillon suivant l'activité principale d'Oronce Reynaud, aucune preuve documentaire ne permet de confirmer une succession formelle de l'atelier ou du fonds de commerce entre Reynaud et Monet.

Monet et Cie représente probablement l'un des derniers ateliers à maintenir la tradition de la fonderie de cloches d'église à Lyon. Le marché lyonnais, encore actif mais déclinant face à la centralisation de l'industrie campanaire (notamment chez les Paccard). La présence de Monet & Cie en 1898 s'inscrit dans cette phase terminale, où il est plausible qu'ils aient repris l'outillage de leurs prédécesseurs.

Ainsi, la chaîne Morel (1833) → Reynaud (1875) → Monet (1898) retrace la continuité, bien que fragmentée, de la production campanaire lyonnaise jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale.