Le souterrain Pénicillium

Voici une visite d’une carrière souterraine dans laquelle il fut exploité du sable. Dans un temps relativement éloigné où internet n’existait pas, nous affirmions qu’il n’existait en France que trois carrières souterraines ayant exploité ce type de matériau, dans le Vaucluse, en Seine-et-Marne et à Béthune. Rien de plus faux. Il y eut pléthore de carrières souterraines de silice, tant les besoins en verre étaient pressants.

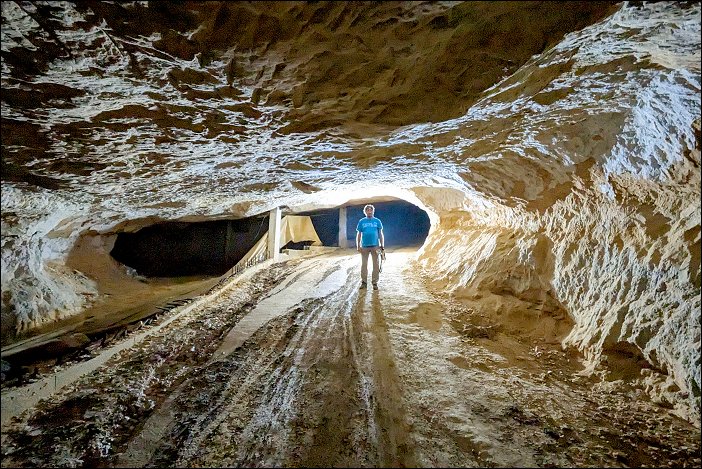

Le souterrain que nous visitons a un aspect bifide et franchement, cela se ressent tout le long de la visite. Le premier point de vue : une exploitation souterraine de grande dimension, on pourrait évoquer – bien que cela ne soit pas facile – un rectangle compliqué d’un kilomètre sur deux. Le second point de vue : une champignonnière et ses chambres de culture. Les deux aspects se mélangent, tant et si bien que c’est rarement l’un sans l’autre.

Le début de l’exploitation est Révolution Industrielle, comme cela ne nous étonnera nullement. C’est donc une technicité récente. Il reste toutefois qu’il n’y eut aucune mécanisation d’ampleur. Au vu de l’aspect friable de l’encaissant, l’exploitation a été faite au pic (voire même simplement pioche), pelle, des barres à mine et des brouettes. Pourquoi cela si rudimentaire ? Au même titre que les catiches de Lille, on pourrait être amené à penser que la belle saison voyait l’exploitation de la vigne, la morte saison la confection des bouteilles.

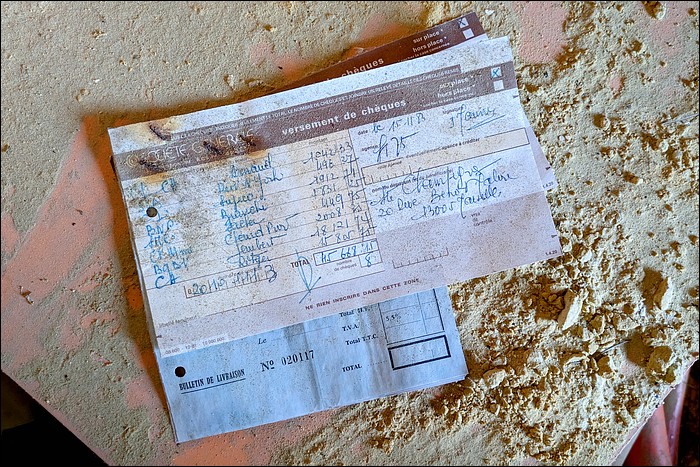

On observe d’après les archives un début d’activité qui serait borné à 1846. En quelques endroits, on peut apercevoir une voie Decauville démontée. Cela peut sembler curieux tant le réseau est exploité sur un invariable pendage assez marqué. Il est évoqué que huit chevaux pouvaient être affectés à la traction.

L’encaissant est variable. Tantôt très pur, compact, blanc, presque du grès, le sable est d’un aspect digne du Puiselet. Cela reste malgré tout rare. La plupart des encaissants sont chargés d’ocres, ce qui donne des teintes fauves du plus agréable. Lorsque le sable était pur, on faisait des bouteilles transparentes, lorsque le sable était impur, on faisait du verre vert. On notera qu’il y eut une demande afin de fabriquer des pots en verre pour les câpres.

De voir en ce lieu uniquement une fabrique de bouteilles est une vue largement simplifiée et incorrecte. Selon la charge en ocre, on utilisait les sables très impurs en tuilerie, en mélange de l’argile. Cela permettait de donner une belle teinte aux tuiles. Aussi, on utilisait les ocres en revêtement de façade, purement comme à Gargas et à Roussillon, rejoignant on ne peut plus les traditions extractives en Vaucluse.

Selon les archives, on tablerait sur une fin d’extraction en 1958. Cela reste relativement incertain car en ce lieu, rien n’est tranché ni manichéen. De dire que l’exploitation fut purement saisonnière est assez osé, tout comme la mise en exploitation vers les champignons fut graduelle.

D’affirmer que la champignonnière daterait des années 1960 est assez juste. Toutefois, les techniques de mise en culture furent fortement archaïques, avec une exploitation en meules, à défaut de sacs ou de tables. Les meules sont encore visibles, bien que fortement piétinées ou quelquefois emportées par les ruissellements lors des épisodes méditerranéens. On voit notamment le vestige d’une grosse rivière, qui s’achève dans un océan devenu boue séchée.

La champignonnière a invariablement cloisonné les plus grands vides d’exploitation en vastes chambres très propres. Des piliers en ciment ont été érigés afin de soutenir le ciel. Certains sont légèrement éclatés, témoignant que le monde souterrain va lentement vers une inéluctable disparition ; l’ensemble reste encore en très bon état.

On peut apercevoir une myriade de ventubes, qui permettaient l’acheminement de l’air frais. Une climatisation existe encore près d’une ancienne entrée. Les murs furent chaulés, donnant un aspect très blanc, ou cuivrés, ce qui offre des magnifiques teintes vertes.

La champignonnière a fermé face à la concurrence déloyale polonaise, lors de la mise en place de la communauté européenne. Les premières galeries ont servi au stockage de feux d’artifices, puis aujourd’hui, les anciens carreaux sont occupés par un entrepreneur de chantier. Après une période d’abandon, le site est à nouveau occupé.