Les cloches de Rocher en Ardèche

Voici une exploration campanaire du clocher de Rocher. C’est un village localisé à proximité de Largentière, qui fait partie du massif des vallées cévenoles. On quitte la Cévenne d’Ardèche afin de trouver les tous premiers contreforts du Tanargue, dans un paysage calme et doux. L’église est assez particulière. Elle possède un clocher élancé sans flèche, ce qui lui donne un aspect caractéristique.

Un tout grand merci à la municipalité de Rocher d’avoir permis ce reportage, avec disponibilité et gentillesse.

L’église est orientée nord-ouest ; elle semble quasiment à l’envers et comme légèrement à l’écart du hameau. Il s’avère que le tissu urbanistique est peu dense et par économie de moyens, les bâtisseurs ont suivi la pente. Tout cela trouve une logique simple et intuitive.

On accède au clocher par l’extérieur, via une porte métallique. Des escaliers en bois en parfait état donnent accès à la chambre des cloches, certes étroite, mais très bien organisée. Deux cloches sont suspendues dans un beffroi métallique en poutrelles fines. Le montage est très bon et efficace. On remarquera d’emblée le montage, il s’agit d’un rétro-mitigé qui semble émaner de travaux assez récents (10 à 15 ans). Un contrepoids métallique est accroché en hauteur, faisant de ces instruments un fort équilibrage, agréable au demeurant car dynamique.

La petite cloche est la plus ancienne. Il s’agit de la cloche « Marie Anne », datant de 1819. Elle émane des ateliers Chevalier, à Lyon. Les Chevalier s’avèrent plutôt rares en Ardèche (Rosières et Saint-Cirgues de Prades), voire même « un peu rares tout court ».

Comme on le sait, Burdin s’était marié avec une Chevalier ; il appert que les cloches Chevalier sont une proche émanation des ateliers Burdin, mais André Chevalier n’a été ni très bon ni très prolixe.

En effet, il ressort de cette cloche une épigraphie donnant une sensation de pauvreté et d’un sens esthétique un peu faible. Les mots sont écartés, comme perdus en trois lignes sur le cerveau de la cloche, les lettrines ne sont pas ébarbées, le décor présente des effigies banales et quelque peu austères.

La dédicace est la suivante : (Ligne 1) MARIE ANNE DOUR (main) (Ligne 2) DE GIGORD CH DE LORDRE R ET (main) M HENRI JEAN FRANCOIS DE SALLE (Ligne 3) M DE St LOUIS (A la faussure) CHEVALIER A LYON 1819.

Elle sonne un Ré(4) pour un poids estimé de 150 kg en profil léger. D’une métallurgie moyenne, elle présente de nombreuses ébréchures à la pince. Son point d’usure est inférieur à 14% et le mode de sonnerie est très léger.

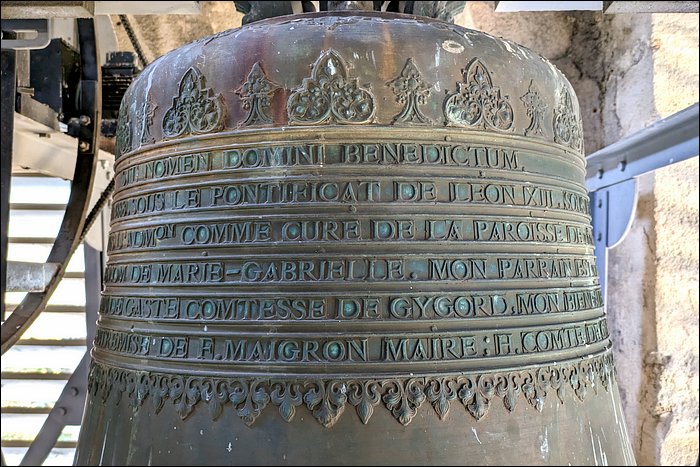

La grande cloche s’appelle quant à elle « Marie Gabrielle ». Elle date de 1888 et a été fondue par Charles Arragon. Elle est imposante et offre un décor vraiment soigné.

Au premier regard, on la prendrait assez rapidement pour une Burdin Aîné tardive, mais non les rinceaux d’effigies végétales, enserrées dans une forme de trèfle, c’est une Gulliet. Ca ne fait aucun doute puisque les décors de Lachapelle-Sous-Aubenas sont identiques.

Sauf qu’il s’agit d’une erreur, si ce n’est même d’un (gentil) piège : il s’agit d’une Charles Arragon. En 1885, la fonderie Gulliet est reprise par un entrepreneur de Pont-de-Beauvoisin, qui poursuit l’activité jusqu’en 1905. Il est donc pleinement logique que l’on ait un décor Gulliet.

Si l’on peut rencontrer quelquefois des successeurs peu talentueux, ici au même titre qu’Oronce Reynaud, nous avons affaire à l’excellence. La qualité épigraphique est digne d’une Bollée.

La dédicace est la suivante : (Ligne 1) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM. (Ligne 2) EN 1888, SOUS LE PONTIFICAT DE LEON XIII, SOUS L’EPISCOPAT DE Josph Michel Frédéric BONNET. (Ligne 3) SOUS L’ADMon COMME CURE DE LA PAROISSE DE Léon René COULOMB. J’AI ETE CONSACREE DANS L’EGLISE PAROISSIALE DE ROCHER (Ligne 4) SOUS LE NOM DE MARIE-GABRIELLE, MON PARRAIN EST Marie Joseph Paul Auguste RAYMOND COMTE DE GYGORD. MA MARRAINE Marie Gabrielle (Ligne 5) DE MAGNIN DE CASTE COMTESSE DE GYGORD, MON BIENFAITEUR PRINCIPAL EST Jacques MOUNIER. JE SUIS SORTIE DES FONDERIES DE CH.ARRAGON (Ligne 6) PAR L’ENTREMISE DE F.MAIGRON MAIRE ; H.COMTE DE GYGORD L.GAZEL A.DUMAS E.DELHOUME J. ROUVIERE MEMBRES DU CONS DE FABRIQUE.

De cette dédicace, nous avons reproduit (laissé) la petite faute minime sur Joseph.

Elle sonne un Sol#(3) pour un poids estimé de 450 kilogrammes en profil renforcé. Le point d’usure est presque inexistant. Par contre, il fut un temps éloigné (probablement au changement de montage) où le battant devait faire des huit, car on trouve une usure sur toute la pince ou presque.

La sonnerie est commandée par un boîtier d’automation Bodet BTE6. Il est commandé un tintement horaire et d’angélus. Les volants et moteurs m’ont semblé parfaits, mais les volées 1+2+3+4 étaient déprogrammées : programme non fonctionnel. Cela relève du mystère, car l’état d’entretien est très bon. De ce fait, j’ai sonné en simulation de duo. Je vais encore me faire gronder par ceux qui disent que c’est tout le temps du bricolage à la corde !!!

Bien qu’en rétrograde, la cloche Arragon a un angle élevé, conférant à l’ensemble une impression dynamique vraiment agréable. Le lieu étroit rend la volée impressive. Qui plus est, le battant est bien calibré. Il est dommage que ça ne sonne pas régulièrement. Après comme on le sait, les messes se font éperdument rares dans les villages. Malheureusement on a plus souvent besoin d’un glas que d’autre chose.

C’est une très belle découverte. Si l’on s’attendait à une cloche de village dans un clocher étroit, la surprise est de taille. De plus, la qualité métallurgique et musicale de la Arragon est un atout majeur. Une surprise, et c’est peu dire.