La rizerie de Port-Saint-Louis du Rhône

Nous avons reçu les photos d'un voyageur et nous en avons fait la synthèse historique.

Nous sommes dans un espace déglingué. Un lieu de défonce comme l’on peut en rencontrer dans ces vastes territoires industriels plus ou moins abandonnés : que l’on parle d’Hayange ou de Dunkerque, c’est la même apparence. Ici, c’est la défonce sale. Défonce avec le soleil on dira. Tout est crade à défaut de dire que c’est sale. Un enfant à vélo – gentil au demeurant – jette des pétards tout en crevant d’ennui. Il implore du regard qu’on l’emporte, dans un loin, dans un ailleurs, surtout ailleurs.

Nous voici en visite urbex à la Rizerie de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le contexte est donné, le far-west sans panache, le plat sans espérance : linéaire à se morfondre ; on est là par nécessité, le travail sans nul doute, l’aciérie, la raffinerie, autrement on s’en va.

La rizerie de Port-Saint-Louis-du-Rhône est un monument de patrimoine industriel. Elle possède une architecture brutaliste, soviétique, violente. Gros cubes industriels posés près d’un bras de mer ou de je ne sais quoi d’industriel, enquillé dans une ancienne friche militaire. Je nomme le lieu étant donné que les tagueurs ont absolument tout souillé, il n’y a plus rien à protéger.

La rizerie de Port-Saint-Louis se dresse comme un jalon industriel majeur au sein de la Camargue, sa présence même évoquant un passé riche et évolutif. Le site est caractérisé par trois immenses bâtiments qui s'élèvent autour d'une cour intérieure, créant une architecture intimidante et impressionnante, qui témoigne ouvertement de sa puissance industrielle d'antan. Malgré les ravages du temps et les effets corrosifs de l'air marin, le bâtiment comme un ensemble de vastes cubes demeure impressionnant.

La Rizerie n'était pas une entité isolée, mais une partie intégrante de l'identité profondément industrialisée de Port-Saint-Louis. L'économie de la ville dépendait fortement de son pôle industrialo-portuaire, avec un pourcentage substantiel de ses emplois salariés liés à ce secteur. Ce contexte est crucial pour comprendre l'échelle et le positionnement stratégique de la rizerie.

Durant les années 1910, la France décide de relancer la culture du riz en Camargue, impulsant le développement d'installations de transformation industrielle. De manière régulière et cela peut paraître de prime abord étonnant – nous ne disposons que de source urbex et cela sème le doute – la vocation primitive de l’établissement était une minoterie. La conversion en rizerie daterait des années 30. Outre la longue période d’activité de laquelle nous reviendrons, en 2009, la rizerie cesse ses activités et entre dans un état d'abandon.

La région de Camargue, avec ses caractéristiques hydrologiques uniques, a longtemps été reconnue comme un environnement idéal pour la culture du riz. Un tournant significatif s'est produit dans les années 1910, lorsque la France décide de relancer cette culture. Cette décision marque une initiative politique motivée par des préoccupations de sécurité alimentaire.

Le processus commence par le nettoyage du riz paddy afin d’éliminer les impuretés comme les pierres et la paille. Vient ensuite le décorticage, où l'enveloppe externe est retirée pour produire du riz cargo ou riz complet. Par la suite, le riz subit un blanchissage, une étape cruciale qui élimine le germe et la couche de son, généralement à l'aide de machines abrasives. Enfin, le grain est poli, souvent avec des micro-pulvérisations d'eau, pour obtenir la finition lisse et blanche désirée.

Dans bien des endroits, on trouve encore des petits tas de «glumelle », l’enveloppe externe du grain. Nous en montrons d’ailleurs une photo.

L’installation industrielle, de par son évolution inévitable et permanente, peut parfois prêter à confusion. Les documents mentionnent le Grand Moulin Gautier, le Moulin de Paris, la Rizerie Uniriz. Les documents papier que l’on retrouve mentionnent « la compagnie Franco-Indo-Chinoise ».

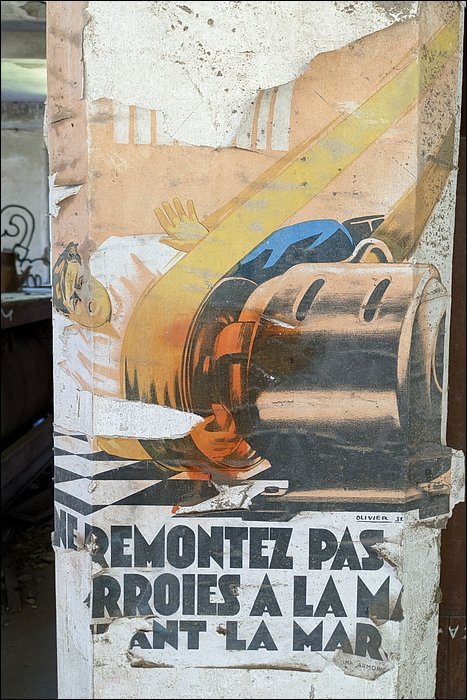

Un chapitre surprenant et crucial de l'histoire de la Rizerie s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale. L'installation fut occupée par la marine allemande, la Kriegsmarine. Cette transformation d'une usine de transformation industrielle en une installation militaire souligne son importance critique, probablement due à sa construction robuste, sa grande taille et son emplacement stratégique à proximité de l’embouchure du Rhône.

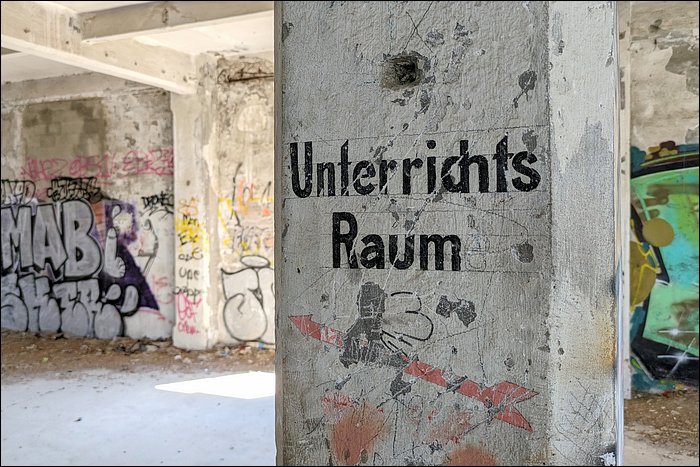

Depuis ce site, les forces allemandes orchestrèrent et développèrent des batteries défensives le long de la côte. Des vestiges tangibles de cette période incluent des inscriptions allemandes sur les murs et une carte d'état-major peinte, offrant des preuves physiques directes de son occupation militaire.

Nous noterons que la carte a été massacrée, totalement saccagée, par le pseudo artiste Djalouz : https://djalouz.com/galerie/ Nous offrons un très grand bravo à ce crétin d’avoir détruit un vestige historique alors qu’il y a de la place de partout.

Il est souvent évoqué dans les documentaires urbex que la tour sommitale est un poste d’observation Allemand construit afin de surveiller l’embouchure du Rhône. Nous pensons que c’est partiellement faux. Ca a servi par opportunisme, rien de plus. Nous relevons en effet que le poste d’observation ne possède pas de toit. Ce serait possiblement un château d’eau. De surcroît et surtout, il possède des étoiles, qui sont concordantes avec le drapeau de l’Indochine de l’époque.

La période d'occupation de la Rizerie prit fin en août 1944, lorsqu'elle fut libérée du contrôle allemand. Cet événement marqua le retour du site aux mains civiles. La vie opérationnelle de la rizerie s'est achevée en 2009. Bien que les documents ne fournissent pas de raisons explicites de cette fermeture, plusieurs facteurs peuvent être inférés. Le vieillissement des infrastructures et les coûts d'entretien ou de modernisation ont probablement joué un rôle.

Aujourd’hui, nous pouvons être amenés à penser que la structure a été rachetée par la municipalité, en vue de protéger l’une ou l’autre partie. On évoque ça et là un projet de protection de la cour avec les platanes, la maison qui servait de base administrative. Les dégâts sont cependant si considérables, il va falloir être inventif pour en faire quelque chose. Il est peu dire que tout est saccagé et pollué, on ne s’en étonne même plus.

L’architecture à ce point stalinienne reste globalement rare, surtout de cette ampleur, et mérite on ne peut plus ce documentaire.