Les cloches de La Souche, église Saint-Louis

Voici une exploration du clocher de l’église Saint-Louis. Localisée dans un hameau du village de La Souche, elle est ancrée dans un paysage extraordinaire, sous la croix de Bauzon et au creux des rochers d’Abraham. Un très grand merci à Monsieur Étienne Lhoëst pour l’accueil à l’édifice. A la suite de nous avoir invité au clocher, l’hospitalité a été jusqu’à nettoyer les cloches pour nous.

L’église Saint-Louis du hameau éponyme à La Souche, en Ardèche, est une petite église construite en 1871, peu après que la paroisse de Saint-Louis a été créée en 1869. Elle s’inscrit dans la dynamique de développement du village dans la seconde moitié du XIXe siècle et témoigne de l’histoire locale du hameau, situé à environ quatre kilomètres à l’ouest du centre de La Souche.

La création et la construction de l’église Saint-Louis par des fonds privés sont liées à l’essor démographique local et à la volonté d’offrir un lieu de culte aux habitants du hameau. L’église Saint-Louis n’est donc pas l’église paroissiale principale de La Souche ; il existe aussi l’église Saint-Sauveur dans le bourg central, fondée au XIVe siècle. Saint-Louis représente un témoignage de la vitalité du hameau à l’époque moderne.

L’église occupe une position presque eu fond de la vallée, au pied du Tanargue, et se distingue comme un point structurant du hameau. Au tout départ, on trouve la famille des Comtes de Bellidentis Rouchon (Rouchon de Bellidentes), qui agit en mécénat en vue de l’édification de l’église. Ces derniers sont inhumés dans une crypte, sous l’abside.

Au départ, il s’agissait d’un simple édifice, orienté nord-sud, possédant un clocher peigne. Assez rapidement, cette arche fut restructurée afin de laisser place à une tour spacieuse, le clocher. On y entre aujourd’hui par une ancienne baie d’un vitrail de la vierge, dès lors déplacé. Cette tour a connu de fortes dégradations liées à l’instabilité. La tour ainsi que l’édifice ont été restaurés dans un premier temps par le père Régis Moulin en 1980, ensuite c’est la renaissance de l’Association, crée en 1973 « Les enfants et amis de l’église de Saint Louis », qui a continuée le travail entrepris et qui s’investit chaque année par l’engagement bénévole des descendants des hameaux environnant, ce qui a permis de retrouver un état stable et restauré de l’église.

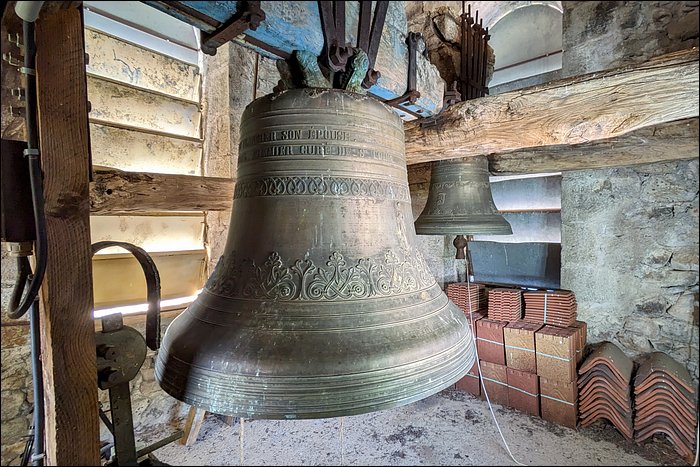

Le clocher abrite deux cloches, suspendues dans un beffroi d’origine. Il s’agit d’une Burdin de 1865 (la petite) accompagnée d’une Burdin de 1895 (la grande). Il s’agit donc – somme toute – de deux grands classiques. Nous noterons que les deux cloches de Saint-Sauveur sont de même des Burdin Aîné, de 1871-74.

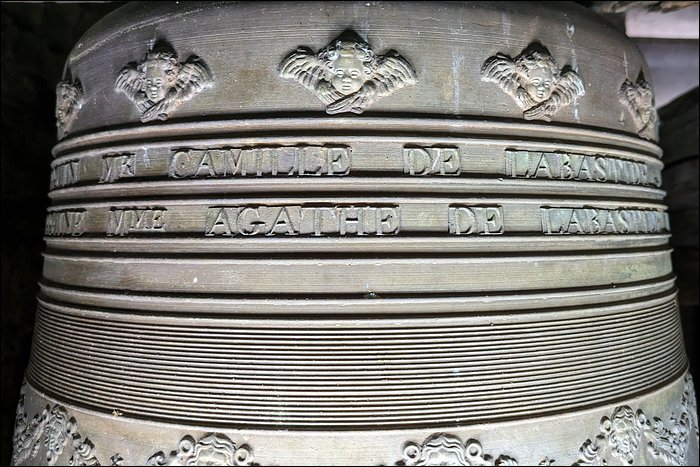

On y trouve une épigraphie remarquablement classique pour les Burdin, mais toutefois, il ne s’agit pas de cloches de magasin. Les dédicaces sont réalisées à la cire perdue, sur un décor global d’acanthes stylisées et de stries. Les dédicaces relevées sont les suivantes.

Grande Cloche - (Ligne 1) MARIE JOSEPHINE. (Ligne 2) DONNÉE PAR FRANCOIS VIGNAL ET ROSE PLANCHER, SON ÉPOUSE. (Ligne 3) BÉNITE PAR Mr COUVERT VICAIRE GÉNÉRAL, PREMIER CURÉ DE St LOUIS. (Ligne 4) CURÉ : MR L’ABBÉ A. BRUN. Petite cloche - (Ligne 1) + PARRAIN Mr CAMILLE DE LABASTIDE. (Ligne 2) + MARRAINE Mme AGATHE DE LABASTIDE, VEUVE DE Mr DE BELLIDENTIS ROUCHON.

Du point de vue des effigies, on note la présence de grands classiques bien peu remarquables sur la robe, dont Vierge rayonnante et le Calvaire christique. Par contre, on remarque la présence de rinceaux extrêmement soignés : des répétitions d’angelots au cerveau, et une frise de grotesques : proche de La Gorgone, dans des guirlandes végétales et presque de passementerie.

Si cela devait avoir un sens pour Jean-Claude Burdin à l’époque, il est vrai qu’une représentation relativement proche de la Méduse est quelque peu étonnante aujourd’hui. C’est sans nul doute autre chose, mais le dictionnaire d’épigraphie chrétienne ne l’explique pas.

La petite sonne un Si(3) altéré et pèse 250 kilogrammes. Sa fondamentale et sa tierce sont fortement orientées vers un Do(4). La grande sonne un Sol(3) pur et pèse 530 kilogrammes. Les deux cloches sont en profil renforcé et démontrent un point d’usure inexistant. Elles sont donc dans un état général excellent, qui plus est la robe est comme neuve, malgré le poids des ans.

Les suspensions sont d’origine, avec un montage en rétro-équilibré. Le bois des moutons accuse très forment l’âge. En ce qui concerne la petite cloche, au vu que les tirants ne sont plus serrés et que le mouton ballotte fortement, j’ai choisi de ne pas la sonner en volée. La grande quant à elle est dans un état qui accepte une volée de démonstration, mais pas un office régulier.

Il n’existe aucune volée automatique, ni même de volant. Le système de volée était composé de bois permettant de faire tirant. Au vu de l’usure, je n’ai pas utilisé ces structures.

L’entretien est réalisé par Paccard, sur un boîtier d’automation tellement ancien qu’il fait figure de pièce de musée ; ceci étant, il était simple et efficace. Considérant un conflit de voisinage commençant à dater un peu maintenant, ni les heures ni l’angélus ne sont pratiqués. Deux cordes aux battants permettent de sonner depuis le bas de la tour, en tirant le battant dans la robe, uniquement lors de festivités locales.

Au vu de la dégradation de la suspension, j’ai tinté un angélus sur la petite et sonné une volée sur la grande ; notons que d’un point de vue usuel, normalement c’est l’inverse, mais ça ne dénature pas la signification. Les paliers et tourillons manquant fortement de graisse, j’ai eu du mal à atteindre l’angle de volée (malgré le rétrograde, qualifiable de plutôt léger).

Pour un édifice si peu documenté, on se rend compte que c’est un lieu merveilleux, ancré dans des paysages somptueux. Le clocher révèle un patrimoine tellement préservé et chouchouté qu’il semble pour ainsi dire neuf. Aussi beau que Fabras, et autant dire que c’est rare. Il fait directement référence à l’oeuvre des Comtes de Bellidentis Rouchon( Rouchon de Bellidentes), dont les armoiries figurent sur la faussure. Un endroit aussi exceptionnel que l’accueil.

On visite sur demande auprès de la mairie ou auprès de l’Association.