Exploration campanaire, les cloches de Faugères Ardèche

Voici une exploration campanaire du clocher de Faugères, en Ardèche. Le lieu est à ne pas confondre avec la commune de Faugères homonyme dans l’Hérault. Un très grand merci à monsieur Jean Pascal pour l’accueil sur place, malgré une petite pluie fine assez persistante.

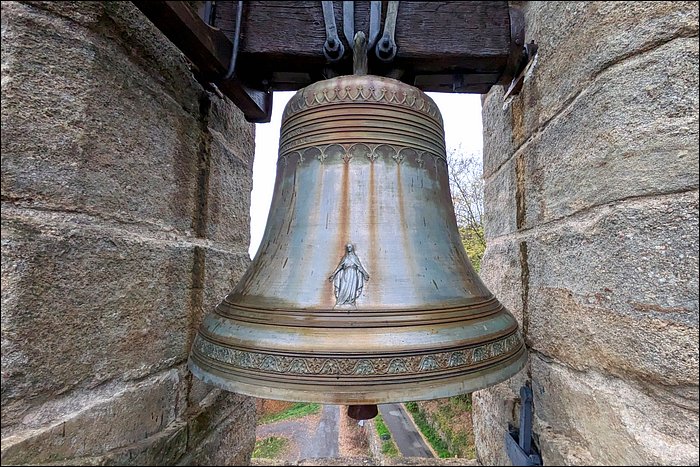

L’église Saint-Théofrède, fortifiée, est un monument exceptionnel pour ce secteur de la Cévenne d’Ardèche. Elle est romane et date du XIIIe siècle, passant outre la description des nombreux remaniements qu’elle connut. Elle possède un clocher peigne à quatre ouvertures, possédant à ce jour trois cloches. On y accède par un escalier extérieur, lequel donne un passage confortable vers une vaste pièce. Une dernière volée d’escaliers permet d’accéder à une très large banquette, rendant le lieu sécurisé.

La plus petite cloche date de 1604. Sa dédicace est la suivante : + A FVLGVRE ET TEMPESTATE DEFENDE NOS DOMINE + 1604 + A. AVRIOL. F

Il apparait donc que c’est une cloche de tempête, qui nous le précisons, est à différentier clairement des cloches de tourmente, qui sont un cas très spécifique de constructions archaïques essentiellement lozériennes. Les cloches de tempête sont nombreuses. On leur attribuait la vertu de chasser les orages par des sonneries vigoureuses.

Au vu de l’aspect global de l’instrument, on aurait plutôt l’intuition de la rapprocher d’une Dupuy primitive, mais il faut bien se résoudre à affirmer que ce n’est pas le cas. Les effigies ne sont pas concordantes, rappelant que les Dupuy sont à ce titre monomaniaques : toutes les figures sont identiques malgré le poids de l’instrument.

La cloche provient d’un certain fondeur nommé Auriol. On relève en effet la mention sous la dédicace : A AURIOL FECIT. Nous nous bornerons à décrire que ce fondeur est strictement inconnu dans toutes les bases de données existantes, et que l’épigraphie ne se raccorde à aucun autre objet actuellement inventorié en Ardèche. On a donc une persistance du mystère, mais en ce qui concerne Faugères, c’est loin d’être le seul – on s’y habitue dira-t-on.

Elle sonne un Mi(4) assez incertain, avec la prédominance d’une quinte extrêmement affirmée pour une tierce à peine exprimée. C’est assez peu courant et retrace un profil indiscutablement particulier. En cette époque reculée où le profil lorrain commençait seulement à émerger, ce n’est pas plus étonnant que ça. Elle pèse environ 105 kilogrammes en profil léger.

La cloche intermédiaire date de 1771. Sa dédicace est la suivante : (Ligne 1) ~ A FVLGURE ET TEMPESTATE SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (Ligne 2) LJBERA NOS DNe SANCTE THEOFREDE ORA PRO NOBIS * VALETON F 1771. Elle sonne un La#(3) parfait, assez terne, et pèse environ 310 kilogrammes en profil léger. Encore une cloche … d’épisode cévenol !

Elle est issue du fondeur Valeton, dont on retrouve quelques consœurs en Ardèche. Le prénom du fondeur ne nous est actuellement pas connu de manière sourcée, tout du moins en ce qui concerne Faugères. Nous relevons qu’elle est issue de Jean-Baptiste Valeton (le fils) et non de Louis Valeton (le père), mais dans notre répertoire d’inventaire, impossible d’en retrouver la source. Le F signifie VALETON FECIT, c’est-à-dire : a fait. Louis Valeton est très clairement identifié comme étant originaire de Mende, tandis que Jean-Baptiste est de Berrias.

Les Valeton ont enseigné Modeste MEIRONET, comme nous le ressassons d’ailleurs, mais ici plus en détails, nous amenons un étonnant élément de comparaison : la cloche de Vernon (07). Cette dernière est uniquement signée MEIRONET. Or ce que nous constatons, c’est l’exacte similitude des matrices, hormis les fleurs de lys, qui elles représentent une spécificité des Valeton, (Meironet est faible en rinceaux). Du coup l’élève a utilisé (voire gardé) les matrices du professeur. Mais au-delà de tout ça, la métallurgie.

La cloche de Faugères (Valeton 1771) et de Vernon (Meironet 1779) ont la même métallurgie, à savoir une absence notoire d’étain et une patine globalement noire. Cet aspect est flagrant. Sous réserve d’archéométrie, deux hypothèses peuvent être émises. Soit Valeton avait des difficultés à se fournir en étain, soit il fondait trop chaud et trop longtemps, provoquant une évaporation massive de l’étain dans le creuset. Il n’est pas possible de trancher sur la question sans analyse physique.

Toutefois ce qui est marquant, c’est que l’élève Meironet a fait perdurer la méthode, provoquant par là même cette durée d’extinction très faible, la sonorité comme étant presque rêche ou sourde. De la même manière, on remarque une épigraphie non ébarbée traduisant une potée craquelée. Les terrains schisteux sont très peu favorables à trouver de l’argile, et on voit mal notre fondeur tracter presque 500 kilogrammes de terre et de briques sur une charrette, sans compter le métal et les outils.

La cloche de Faugères témoigne donc d’une belle fabrication locale, qui nous amène donc au cœur de Berrias, et un peu plus tard, Modeste Meironet à Largentière.

On notera les quelques errances sur la dédicace, faisant figurer notamment un V et un U sur FVLGURE, ce qui traduit la période de transition, où le romain était de moins en moins utilisé ; ceci étant ici c’est une faute. Plus étonnant est le LJBERA. Le I est un J. Plus spécifiquement en Belgique, le J dans une date (J836) a tendance à mentionner des fondeurs junior, donc de spécifier : Van Aerschodt « fils ». Pour ici, l’explication semble plus que scabreuse. Nous voyons mal Valeton, plutôt rigoureux au contraire des Baudouin, glisser un J, en symbole de ceci ou cela. Bref c’est une seconde approximation du fondeur.

Le rinceau de fleurs de lys est ultra-typique des cloches Valeton. Nous ajouterons, avant de terminer, que l’été 1771 a été exceptionnellement chaud. Dès lors, on pourrait affirmer, peu aventureusement, que la potée a craquelé du fait d’un soleil ardent. Notons que ce n’est absolument pas rare, tout autant en Ardèche qu’en Provence d’ailleurs.

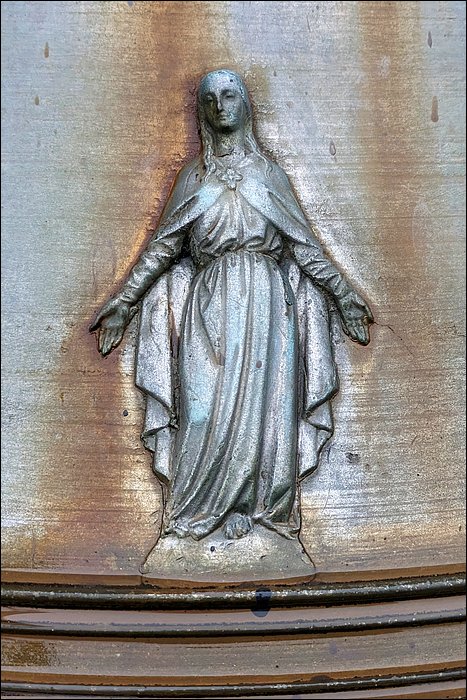

La plus grande cloche date de 1872. Elle possède la dédicace suivante : (Ligne 1) SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. (Ligne 2) M. J. B. F. VANNIERE CVRE. M. ARSENE CODOL MAIRE. (Ligne 3) M. REGIS BRVYERE PARRAIN. Mme JVLIE CODOL MARRAINE. (A la fourniture) GVLLIET PÈRE ET FILS FONDEVRS A LYON MDCCCLXXII.

Elle sonne un Sol#(3) soyeux. Elle pèse environ 425 kilogrammes en profil renforcé. Il s’agit d’une très classique mais aussi classieuse cloche émanant de la fonderie des Gulliet à Lyon, pas forcément très prolixe, mais en tout cas toujours la garantie d’une grande qualité campanaire.

De mémoire, et sous certaines réserves car cela fut écouté d’une oreille un peu trop distraite, elle proviendrait du don d’un maire, qui a voulu fêter, ou tout du moins marquer le coup, de son élection. La cloche étant notablement grande, il a fallu retailler le mur afin qu’elle entre dans l’arche.

Les trois cloches sont montées en rétro-mitigé. Il est à mentionner leur absence d’électrification. A quelques pas de là, c’est Brès qui sonne. Brès faisait autrefois partie de Faugères, puis fut transférée sur Payzac. A l’aide de cordes disponibles dans l’escalier, les cloches sont sonnées en manuel. A noter qu’il n’y a qu’un seul sonneur, dès lors le plenum n’est jamais sonné.

Nous préciserons afin de terminer, que la cloche Valeton est fêlée. Cette situation est inévitablement due à la métallurgie systématiquement médiocre qu’on lui connaît. Cette cloche a été décrochée et a été resoudée à Trémentines chez Bodet. Peu de campanistes ont la technicité, qui certes s’avère plutôt ardue. Le résultat est une réussite, comme on peut le voir. Nous conclurons que rares sont les communes qui entretiennent leur patrimoine campanaire avec autant de cœur. Le lieu est aussi intéressant qu’agréable.