Les fondeurs de cloches lyonnais - Claude Gulliet et Charles Arragon

Monographie sur les fondeurs lyonnais Claude Gulliet et Fils, ainsi que le repreneur, Charles Arragon.

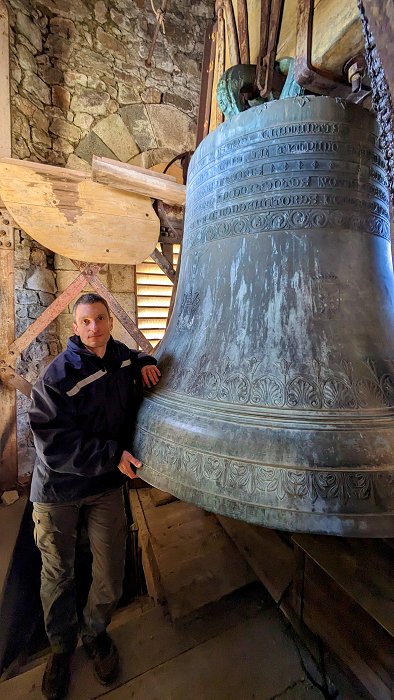

Une cloche Gullier Père et Fils : le gros bourdon de Lalouvesc, 6 tonnes.

Après avoir fait la monographie des Burdin, celle des Chevalier, de Gédéon Morel et d’Oronce Reynaud, voici une description biographique de Gulliet et de son successeur, Arragon. Cela donne un premier aperçu des fondeurs majeurs originaires de Lyon. En ce qui concerne notre étude spécifique, tous ont fondu en Ardèche. Nous y ajoutons une cloche unique, issue de Frerejean de Lyon, que nous identifions peu.

Les Gulliet furent actifs de 1851 à 1884. Le repreneur Charles Arragon fut actif de 1885 à 1906.

La longue période d’activité, de 40 ans, ainsi que des cloches signées : GULLIET PERE ET FILS A LYON, GULLIET FILS A LYON, nous font affirmer que Claude Gulliet ne fut pas le seul fondeur. Il y eut une courte dynastie entre père et fils. Nous n’en savons pas fondamentalement plus que ça à l’heure actuelle.

Le XIXe siècle français fut une période de reconstruction et de repeuplement massif des édifices religieux, notamment en ce qui concerne le patrimoine campanaire, largement détruit ou confisqué durant la Révolution. Cette demande nationale a transformé des villes comme Lyon en centres névralgiques de la fonderie de cloches. La ville du Rhône s'est distinguée par une concentration d'ateliers, comptant plus d'une douzaine de fondeurs actifs, qui répondaient non seulement aux besoins religieux (grandes cloches d'église), mais aussi au marché industriel naissant (clochettes et grelots).

Ce marché était caractérisé par une concurrence acharnée et nécessitait une excellence technique et une bonne gestion des réseaux. Parmi les concurrents majeurs figuraient des dynasties bien établies, telles que la maison Burdin Aîné, dont l'activité remontait à Jean-Claude Ier (1771–1825) et qui opérait au 28, rue de Condé jusqu'au XXe siècle. D'autres acteurs majeurs, comme Gédéon Morel, avaient capitalisé sur l'héritage d'experts reconnus, Morel étant lui-même un ancien contremaître d'Antoine Paccard, fondateur de la célèbre dynastie savoyarde. Le succès à Lyon dépendait de la qualité technique, de la capacité à innover, et d'une reconnaissance solide, y compris religieuse.

Le fondeur de cloches Claude Gulliet.

La fonderie qui nous occupe, établie initialement par Claude Gulliet puis reprise par Charles Arragon, s'inscrit directement dans ce tissu industriel dense. Son point d'ancrage principal était le numéro 9 rue Duhamel (ancienne rue de Penthièvre) à Lyon. Le fait que cette maison ait pu maintenir une activité prospère sur le même site pendant plus d'un demi-siècle, de son attestation en 1851 jusqu'à sa cession en 1906, témoigne de sa résilience et de la qualité constante de sa production face à des rivaux puissants.

Claude Gulliet est une figure centrale de la fonderie lyonnaise du milieu du XIXe siècle. Les registres indiquent que son atelier était déjà bien établi au 9 rue Duhamel dès 1851. L'occupation durable de ce site est un indicateur de la stabilité de l'entreprise dans une période de forte expansion industrielle. L'importance de ce lieu se confirme par la conservation de nombreuses cartes postales historiques qui permettent aujourd'hui de visualiser l'intérieur des bâtiments de l'atelier, offrant un témoignage précieux de l'environnement de travail du fondeur au XIXe siècle.

La période d'activité la mieux documentée pour Claude Gulliet s'étend à partir de 1864, date qui figure de manière récurrente dans les inventaires du mobilier historique. Auparavant, on le soupçonne surtout d’être un élève de grands fondeurs.

Les cloches réalisées par Claude Gulliet sont facilement identifiables par leur inscription standard : « GULLIET FONDEUR A LYON ». Elles ont une qualité épigraphique de grande excellence et généralement, un décor de figures géométriques. Au contraire des Burdin, elles ne sont pas standardisées. Pour Gulliet, c’est systématiquement un décor savoureux.

La longévité de l'entreprise de Claude Gulliet indique une réussite exceptionnelle dans un marché lyonnais notoirement compétitif. L'absence de cloches documentées de Gulliet après 1884 suggère que la succession vers Charles Arragon s'est probablement opérée entre 1884 et 1885. La cloche Gulliet de Vinezac est datée 1884. La cloche Arragon de Lentillères est datée 1886.

Le gros bourdon de Lalouvesc (1875) constitue l’œuvre majeure de la fonderie. C’est une cloche de 6 tonnes, qui est une des plus grandes réussites de l’art campanaire, largement comparable aux gros bourdons Paccard.

Claude GULLIET est né le 21 novembre 1806 à Saint-Chef, Isère. Il s’est marié le 14 février 1835 avec Françoise Plantin, à Lyon. Ils habitent numéro 6 rue du Rempart d'Ainay à Lyon. En 1844, ils sont au 17 rue de Penthièvre à Lyon, qui est l’adresse de la fonderie : serait-ce un début d’activité, nous ne pouvons l’affirmer directement. Décès de Claude GULLIET le 27 décembre 1875 à Lyon.

Le fils Pierre GULLIET aurait été fondeur de cloches, bien que les indications de profession soient plus que variables et floues à ce sujet. Ce dernier décède en 1881. Nos cloches inventoriées jusqu’en 1884, et vraiment attestées comme telles, peuvent émaner de la fonderie, sans qu’il n’y eut présence de la direction familiale. Cela s’est passé dans le cas de la fonderie Burdin Aîné, reprenant le nom de fondeur sans ledit fondeur. La direction artistique de la veuve Marie Souchois est à deviner dans cette période de latence. Il est clairement établi qu’en cette datation, le nom d’une femme ne serait en aucun cas apposé sur une cloche (idem fondeurs Causard en Belgique).

Une cloche Arragon, à Lentillères, Ardèche.

Le fondeur de cloches Charles Arragon.

Charles Arragon est le successeur direct de Claude Gulliet à la tête de la fonderie lyonnaise. Il a repris le site historique du 9 rue Duhamel. En s'appuyant sur cette implantation reconnue, Arragon a pu immédiatement capitaliser sur la réputation de qualité établie par Gulliet. C’est à l’identique de la reprise de la fonderie Morel par Reynaud.

L'aire d'influence de ses ateliers s'étendait au-delà de la région lyonnaise, comme le confirme la bénédiction de deux cloches sorties de ses ateliers pour la Vallée de l'Ubaye (Lavercq) en février 1891.

Charles Arragon se distingue de son prédécesseur par l'adjonction de titres professionnels hautement qualifiants à sa marque. Sur ses cloches, il se présente explicitement comme « CH. ARRAGON INGENIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES FONDEUR A LYON ».

L'utilisation du titre d'Ingénieur des Arts et Manufactures est un marqueur fort de la modernisation de l'entreprise. Ce titre indique généralement une formation supérieure dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises (potentiellement l'École Centrale de Paris ou de Lyon), et représente un changement dans l'approche de la fonderie. Alors que l'activité sous Gulliet était peut-être plus ancrée dans la tradition artisanale, l'ère Arragon intègre la rigueur scientifique à la métallurgie. Dans le contexte très compétitif de la fin du XIXe siècle, cette qualification permettait de se démarquer, garantissant que les cloches n'étaient pas seulement des objets d'art, mais des produits d'ingénierie précise, capables de répondre aux exigences acoustiques et mécaniques croissantes.

En plus de sa qualification technique, Arragon a bénéficié d'une distinction honorifique papale, se décrivant comme « CHEVALIER, DE LEON XIII ». Le pontificat de Léon XIII s'est étendu de 1878 à 1903. Elle signalait aux évêques et aux curés commanditaires que les ateliers Arragon étaient non seulement techniquement compétents, mais également agréés par la plus haute autorité de l'Église, un argument commercial puissant pour l'obtention de contrats majeurs.

L'ère Charles Arragon prend fin en 1906. À cette date, il cesse son activité campanaire et vend l'entreprise. Les repreneurs sont Claude Ailloud et Francisque Dumond, qui sont explicitement désignés comme garagistes et fabricants de voitures.

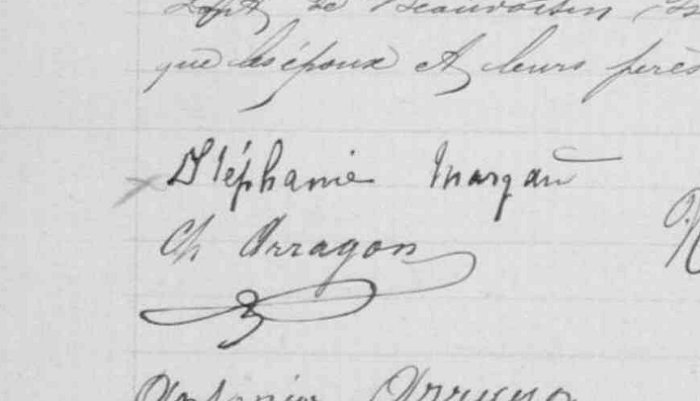

Charles ARRAGON est né le 6 février 1848 à Pont-de-Beauvoisin. Il est décédé le 2 mars 1907 à Lyon, à l'âge de 59 ans. Il fut inhumé à Pont-de-Beauvoisin, partie Isère, dans la sépulture familiale. Parents : Jean-Baptiste ARRAGON (1811-1888) et Antoinette ARRAGON (1827-1911). Marié le 21 avril 1884 avec Marie Philippine Stéphanie MARGAND (1861-1895). Un enfant : Victor Charles Antoine ARRAGON, né en 1886.

La sépulture Arragon existe encore de nos jours, elle est visible à Pont de Beauvoisin, partie Isère.