Les cloches de Prunet en Ardèche

Voici une exploration campanaire de l’église de Prunet, un petit village paisible et accueillant, donnant une incroyable vue verdoyante sur le massif du Tanargue. Un très grand merci à la mairie de Prunet, ainsi qu’à Michel Ledauphin, pour l’organisation de la visite, ainsi qu’à Clément Dutey pour l’initiative auprès de la mairie.

L’église de Prunet est un édifice XIIe siècle. Cette église a été rénovée grâce à l’acharnement des élus communaux, ce qui en fait un édifice totalement remarquable, ancré dans un lieu du plus attachant. Bien que l’endroit soit discret et peu valorisé dans les documentations touristiques, c’est un détour enrichissant. Mes photos témoigneront de combien cet endroit est une petite merveille.

Le clocher est une grosse tour carrée, comportant deux cloches disposées dans des baies. Elles ne possèdent ni volant, ni chaîne ni moteur. Elles sont seulement tintées. L’escalier d’accès au clocher était réputé en très piètre état, de rumeur en tout cas ; il n’y a plus que la personne chargée de l’entretien qui y monte.

Vu sur place, il s’avère que les deux échelles sont en bon état. Elles ne sont certes pas robustes au point de danser un tango dessus, mais l’accès est entièrement sécurisé. Assez surprenant d’ailleurs, il faut passer par la cour de l’ancienne cure – devenue location à ce jour – le passage n’est pas forcément intuitif. Cela fait quelque peu penser aux facéties curieuses et attachantes de Sauveplantade.

La chambre des cloches est en parfait état, spacieuse et structurée sur un voile en béton discret et respectueux du bâti. Les cloches sont un peu en hauteur, mais y grimper ne donne rien d’insurmontable comme à Gravières.

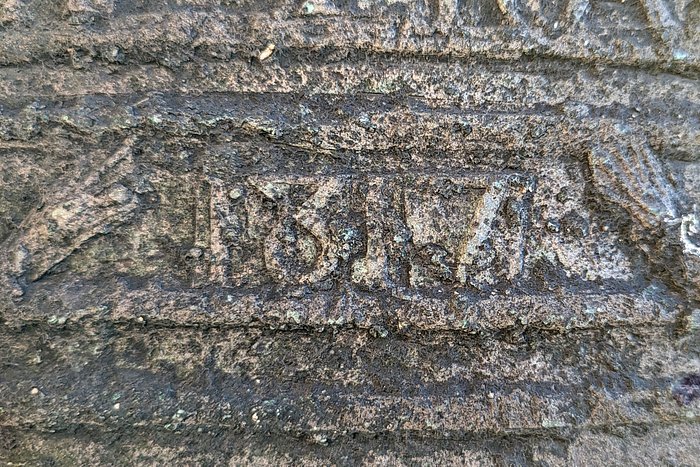

La petite cloche est une Baudouin d’Alès. L’épigraphie est à ce point désastreuse qu’elle s’avère en quelques places illisibles. De la part des Baudouin, il ne faut nullement s’en étonner. Ce fut une quasi constante de toute leur carrière. Reste que là, c’est encore plus prononcé. Leur nom, mentionné à la fourniture, est à ce point érodé qu’il est seulement possible de le deviner.

Des faits caractéristiques ressortent : avant tout la présence du N à l’envers, tellement typique de leur carrière. Notons que la fratrie aura mis la bagatelle de 35 ans à corriger la matrice en buis ! Aussi, l’on remarque la présence d’un plateau réellement peu plat, mais qui s’évase graduellement, en filets successifs, vers des anses désastreuses. C’est typique Baudouin.

En s’acharnant sur l’épigraphie, on y découvre la date 1817. Ce n’est pas anodin, car au tout départ, j’estimais la cloche de Chazeaux 1817, voisine, être leur toute première réalisation. Or l’assertion est à corriger. On peut raisonnablement être amenés à penser qu’ils ont réalisé les deux instruments dans le même temps. Après l’on s’en doute, ils ont emporté le secret dans la tombe.

La cloche démontre les traditionnelles lacunes, notamment des problématiques de métallurgie majeures. Tout comme à Chazeaux, la potée a été catastrophique, manquant férocement d’argile. Ca donne une panse maculée de stries, de bulles, des lettres gaufrées de surplus de métal. Au-delà, on relève une couleur très significative de manque d’étain. Ils ont monté le feu trop chaud, perdu un max d’étain par évaporation, laissé l’étain trop longtemps, et coulé à la louche trop froid.

La très grande collection de méfaits métallurgiques est ici sous nos yeux, les fondeurs ne sont pas brillants et ça n’étonne plus personne. Et là encore, les frères fondeurs provoquent le miracle, la sonorité est loin d’être misérable ; au contraire c’est relativement équilibré. Elle sonne un Ré#(4) un peu aigrelet pour un poids estimé de 125 kilogrammes.

Une cornière est fixée entre le mur et le mouton, au niveau des paliers et tourillon, provoquant l’impossibilité de sonner en volée. Il est à supposer que le vent déplaçait la cloche, celle-ci étant en profil ultra-léger. Du coup, j’ai sonné un angélus dessus.

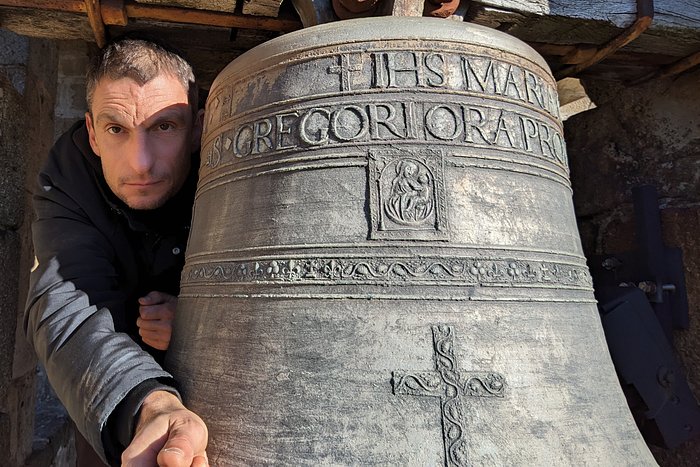

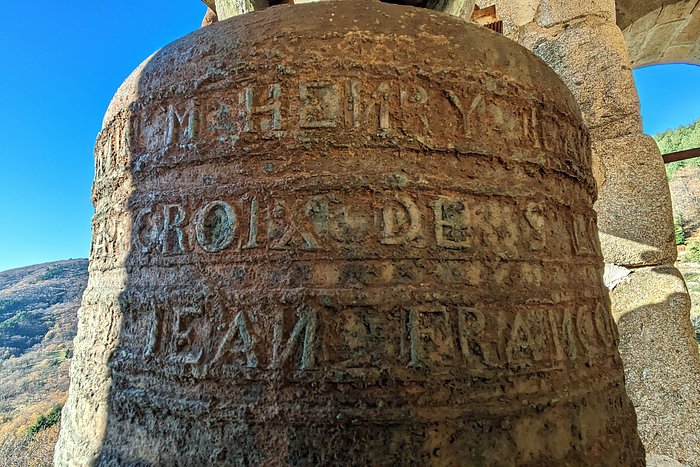

La grande cloche date de 1664. On y aurait « vraiment » volontiers vu une Dupuy Chassiers. Tout le piège est là : une grande réussite épigraphique, des rinceaux concordants, le village de Chassiers est proche, la date correspond à la fin de la dynastie. Sauf qu’un problème se pose d’emblée, l’effigie de Saint-Jean-le-Baptiste à trois jambes n’est pas présente. Or, on le sait et le redit : les Dupuy sont des monomaniaques de la décoration. Toutes les cloches sont identiques, pas une n’a dérogé.

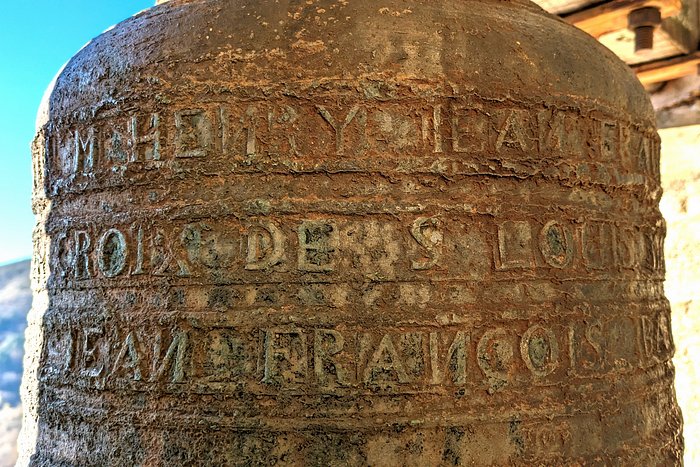

La dédicace est la suivante : (Ligne 1) + IHS MARIA IOSEPH SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (Ligne 2) S GREGORI ORA PRO NOBIS M RNE MARCHAL F 1664. L’inscription M RNE MARCHAL F signifie Magister (le maître-fondeur) René Marchal FECIT (m’a faite). Sans grands efforts, on découvre qu’il s’agit d’un fondeur en provenance du Puy-en-Velay.

Peu de fondeurs sont Magister. Cela témoigne d’un savoir-faire établissant une aura, un respect implicite. Ce fondeur avait une très grande expérience (vraisemblablement liée à une dynastie, car sans lien de filiation établie, on relève la présence de François Marchal fondeur) mais aussi qu’il enseignait le métier de fondeur aux apprentis. Magister étaient les Waghevens, les Van den Gheyn, et là on réalise qu’on joue dans la cour des grands.

Les Marchal sont peu répandues de nos jours. On en relève une à La-Fage-Saint-Julien (48) datée 1667. Un conflit l’a opposé à Marvejols (48) concernant une fonte en 1666. Une autre est connue, François Marchal seul à La Trinitat (15) en 1654. Autrement, les fondeurs ne sont pas répertoriés. Leurs travaux ne sont pas sans rappeler le style très raffiné des Mosnier (42).

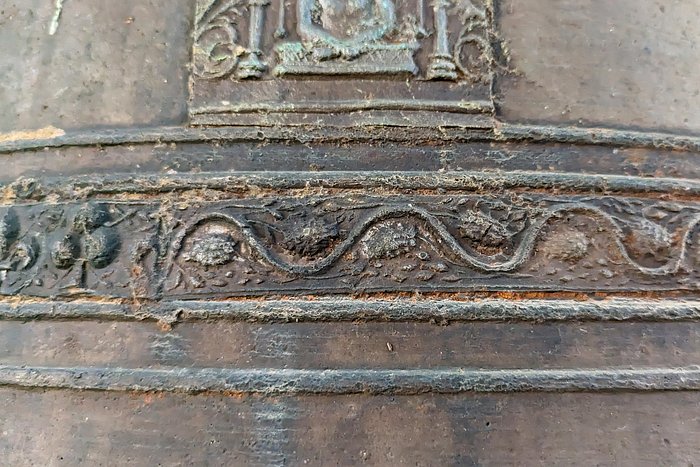

Ce qui caractérise ces cloches « en matière de faits saillants », permettant de reconnaître d’autres cloches, c’est le rinceau végétal. Autant le calvaire que la frise sont concernés : une ligne ondulante de petites vagues, portant des fruits horizontaux que l’on comparerait volontiers à du murier.

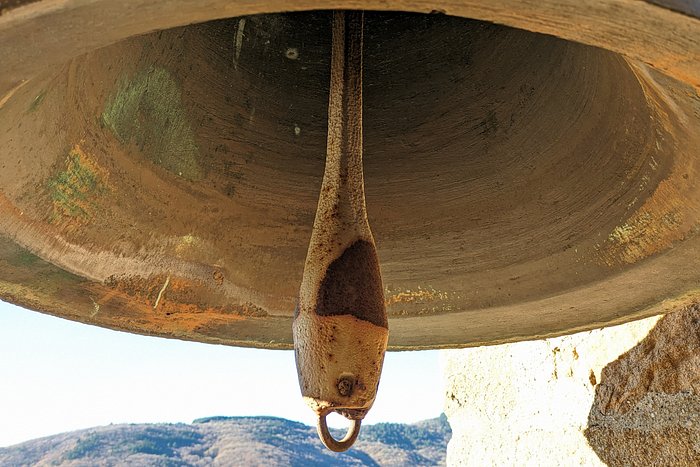

La cloche ici présente est en profil renforcé, voire même potentiellement en profil lourd sous réserve de mesures. Ne sonnant jamais en volée, et n’ayant d’ailleurs pas même de volant, elle possède un battant forgé qui sort de toute forme habituelle. Il ne serait pas d’origine, mais au moins très ancien. Le baudrier est turbo-cuit, cela s’avère sans conséquence sur l’avenir considérant l’absence de volée.

Elle sonne un La(3) équilibré pour un poids estimé de 380 kilogrammes. L’ensemble est commandé par un BTE2, qui par cause d’absence de sacristie, est logé dans une armoire. La commande de sonnerie est utilisée en angélus, tintement horaire et glas.