Urbex insolite - L'ancienne usine Interprochim à Machelen

Cette page se concentre sur le site d'Interprochim, qui fut visité en état d'abandon en 2000 et quelques. Les lieux, très interpelants, possédaient myriades de plâtres. Nous ne savions strictement rien, à l'époque, de ce lieu ni des techniques mises en oeuvre. Interprochim était un atelier d'art situé à Machelen ; le site fonctionnait en parallèle avec l'atelier de Locquenghien à Bruxelles. Le procédé mis en oeuvre consistait à reproduire des statues ou des oeuvres d'art avec une très haute fidélité. Ce long documentaire va passer en revue l'entièreté de l'état des connaissance sur cet atelier à ce jour, dont la mémoire s'était perdue.

La visite de cet atelier abandonné date de l'hiver 2003-2004. Ce document a été complètement reconstitué en 2013, sous une impulsion un peu particulière. En effet, M. Jacques Le Baillif et M. Roger Zavarise nous ont fait parvenir des documents d'archives extraordinaires sur Interprochim. Cela a permis de reconstituer le process et partiellement l'histoire de l'usine. Merci à eux pour les très grands travaux de recherche qui ont été menés. Recherches menées en collaboration, notamment grâce à : M. Jacques Le Baillif, M. Roger Zavarise, M. Maurice Lonneux, M. Marc Lorent, M. Bernard Van Den Driessche.

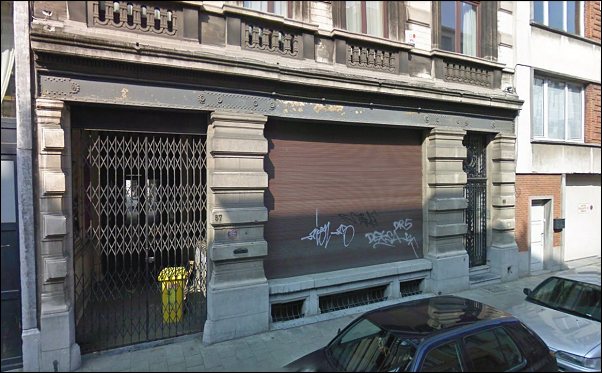

Une vue des lieux à Machelen. Google street view, 2009.

Introduction

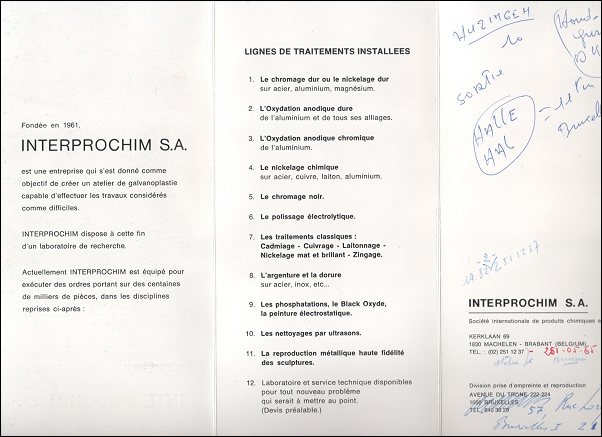

Cette petite usine s'appelait Interprochim SA / NV. Il s'agissait d'un petit atelier traitement de surface et de nitruration, situé Kerklaan 69, à Machelen. Le travail consistait à réaliser des copies d'oeuvres d'art avec une très haute fidélité, le tout comportant un coût de fabrication assez modique. Le procédé servait à produire des bustes ou statues à destination des musées ou des institutions archéologiques. Au sein des musées, le procédé servait surtout à remplacer par fac-similé des objets menacés par le vol ou la dégradation.

Une partie annexe d'Interprochim s'est développée de manière fortuite : la réalisation de bustes avec prise d'empreinte sur le visage de la personne. C'est la partie la plus visible de ce que nous visiterons, tout en étant de même la plus ludique.

Un début difficile

En 2003, lorsque j'ai contacté la commune de Machelen afin de connaître le propriétaire du bâtiment, on a refusé de me répondre parce que je parlais anglais, et non néerlandais.

Interprochim a été me concernant le symbole de l'effondrement de l'exploration urbaine ; après ce ne fut jamais pareil. J'ai découvert cette usine en novembre 2003, nous étions alors encore peu nombreux à écumer les vieilles usines une par une. Au lieu de garder le secret de son existence dans mes armoires, j'en ai parlé sur quelques forums d'exploration urbaine. Ca a déclenché une immense déferlante de pillage. Au cours du mois d'août 2004, nous pouvions dire que cette usine n'existait plus, le moindre mètre carré était vandalisé, et encore je reste modeste, on pourrait dire atomisé. Quand les explorateurs vous flattent qu'ils ne laissent pas de traces de leur passage, ça fait rire. Du point de vue du respect des lieux, nous ne faisons pas partie du même monde.

Sur cette situation de dégoût, Interprochim a sombré dans l'oubli de 2004 à 2012. Le dossier est ressorti de l'ombre en hiver, suite au contact de M. Le Baillif. Cela nous a fait plonger dans une enquête des plus folles, de celles qu'on aime autant.

A propos de cet atelier

L'origine de l'atelier n'est pas connue, au-delà du témoignage de Monsieur Bernard Legrand. Nous savons qu'il existât une ancienne adresse : avenue du Trône n°222-224. A ce jour, il ne reste strictement rien de représentatif en ce lieu, devenu moderne et insipide. Il a aussi existé un atelier d'exposition des oeuvres d'art, au n°57 rue Locquenghien à 1000 Bruxelles. Tout laisse à penser (brochure) que la rue du Trône était un magasin. Ca s'y prête. La rue de Locquenghien était l'atelier artistique de prise d'empreintes, de moulage, de production et de vente.

Le lieu qui nous intéresse en ce document se situe Kerklaan n°69 à 1830 Machelen. C'est un lieu tellement sans charme que ça en devient interpelant - En oxymore, ça en deviendrait presque charmant. Insipide, moche, infiniment bruyant, survolé par les avions dans un va et viens incessant, sale. Cela fait penser à un endroit qui meurt.

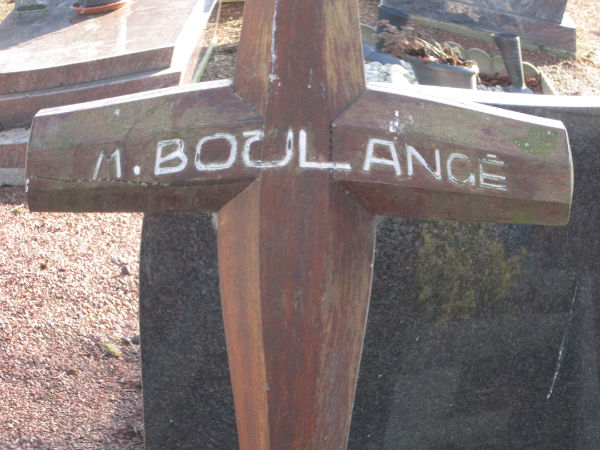

Le directeur de l'usine était, nous l'apprendrons, un certain Marcel Boulangé. Avec un é, malgré les innombrables fautes, auxquelles il devait être habitué. Lorsque son nom fut découvert, un immense panorama historique et technique s'est ouvert à nous, enquêteurs, chercheurs, fouilleurs du passé, car cet homme était un génie.

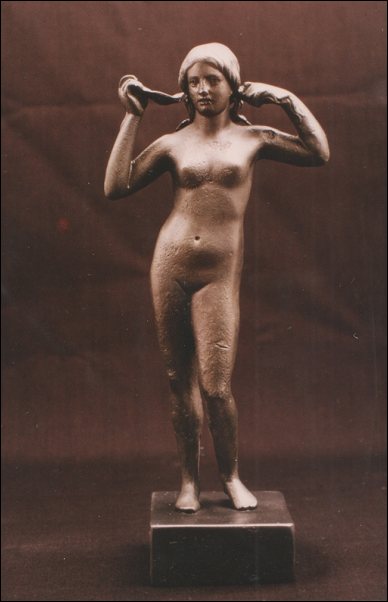

Original et copie.

Le process

La méthode brièvement expliquée par Marcel Boulangé.

Nous vous remercions de l'aimable accueil que vous nous avez réservé ce jour et nous vous confirmons, à toutes fins utiles, qu'Interprochim a développé un procédé de reproduction haute fidélité des ouvres sculpturales. Il y a identité à la vue et au toucher entre l'ouvre originale et la copie.

Le procédé est valable pour la reproduction des ouvres métalliques, des marbres, des bois naturels, des bois polychromes, des terres cuites ou non, etc. Comme nous avons pu vous le faire voir à propos de la prise d'empreinte de visage et de main, le procédé permet la prise d'empreinte de l'ouvre in situ. Les étapes de la réalisation sont les suivantes :

1ère étape

Réalisation d'un moulage de l'ouvre à reproduire. Ce moulage

est réalisé à l'aide de résines silicones

qui s'appliquent directement sur l'ouvre, sans aucun danger pour l'intégrité

de celle-ci.

2ème étape

On transporte le moule en atelier et, à l'aide d'un équipement

apparenté au pistolet de peinture, on pistole directement dans

le moule en silicone un alliage d'étain qui à propriété

de ne pas présenter de retrait entre 250°C (température

de fusion) et 20°C (température ambiante). On démoule

la pièce obtenue qui peut être soit l'ouvre entière

(bas-relief), soit une partie de l'ouvre à reproduire (moule

en plusieurs pièces).

On coule dans le moule un mélange de résine à durcisseur et de charge de façon à obtenir une base convenable pour la réalisation des patines ultérieures.

3ème étape

Pour toutes les reproductions, on consolide l'ouvre obtenue en la renforçant

avec des résines polyester et des armatures si besoin est. On

assemble par soudure les ouvres ayant nécessité plusieurs

moules partiels.

Au sujet des reproductions d'ouvres sculpturales prises sur ouvres originales, plusieurs musées belges nous commandent des reproductions de quelques pièces remarquables qu'ils possèdent. Nous en faisons les copies conformes et ils procèdent à la vente au musée même.

Nous offrons de prendre à nos charges la confection des moules qui restent notre propriété. Ce sont les différents musées qui ont les droits de tirage. Ils nous commandent des séries de 10,20, 50 pièces, selon le succès de la vente.

Nous vous signalons cet état de choses qui, en Belgique, est basé sur une conception de l'Institut du patrimoine artistique : de nos jours, il faut offrir au public la possibilité de se procurer une copie haute fidélité d'une ouvre sculpturale comme on se procure un disque haute fidélité de Mozart ou de Bach ; il ne viendrait à l'idée de personne, parce que le disque a été acheté a 250 FB d'y introduire un certain nombre de couacs et de défauts. La remarque souvent faite qu'une copie, identique sur le plan visuel, d'une ouvre sculpturale, pourrait donner lieu a un commerce malsain, tombe, car il est clair que l'on peut toujours s'arranger pour qu'il apparaisse de façon évidente qu'il s'agit d'une copie.

D'après le tribunal administratif de Bruxelles, nous apprenons que le 16 octobre 1981, le process est breveté.

Un article expliquant toute la méthode en détail. [Origine inconnue, date inconnue, donné par Jacques Le Baillif]

L'art est inimitable. Vrai ou faux ? Que faut-il répondre a cette affirmation ? D'habiles faussaires parviennent à berner même de grands spécialistes. De la tiare de Tissapherne aux « Vermeer » peints par Van Meegeren, les exemples illustres ne manquent pas. Pourtant, à un échelon « honnête », celui de la création de fac-similés de bonne qualité, destinés à remplacer leurs modèles pour la bonne cause, dans les écoles par exemple, ou encore pour figurer dans des expositions quand les originaux ne pourraient être transportés, la copie utile était jusqu'ici un problème pratiquement non résolu.

C'était une des préoccupations d'un spécialiste aujourd'hui disparu, René Sneyers, décédé en 1984, qui fut directeur de notre Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Cette institution, qui a pour tâche de veiller à la bonne conservation des ouvres et a la restauration raisonnée de celles qui ont subi les atteintes du temps ou des hommes, connait mieux que quiconque les dangers que courent les tableaux, les sculptures, les éléments architecturaux, qu'ils soient de pierre, de métal, de bois, d'ivoire ou de terre cuite. .. René Sneyers voyait toujours avec inquiétude telle châsse mosane, tel triptyque brabançon, telle Vierge préromane s'en aller en ambassade de prestige par-delà les frontières, les mers on les continents. Chaque fois, il y avait risque d'accidents, de perte totale. Il songeait aux aléas de ces transports susceptibles d'ébranler des structures, d'écorner des moulures, de griffer des panneaux et des toiles de maîtres. De bonnes copies ne pourraient-elles pas résoudre dans bien des cas, ces problèmes délicats ?

Non, diront les puristes exigeants, qui ne se « sentiront pas vibrer » devant une copie (sauf peut-être s'ils ignorent que c'en est une.). Pourtant, l'idée, qui préoccupa tant René Sneyers, en particulier lors de la grande exposition Rhin-Meuse, en 1972, a fait son chemin : voici de fausses caryatides installées sur l'Acropole d'Athènes, et, dans nos villes, combien de statues ne sont-elles pas copiées par un artiste moderne, tandis que l'original est au musée ? Songeons simplement à la Danse de Carpeaux, devant l'Opéra de Paris.

Ce bon vieux plâtre.

Encore faut-il, s'il s'agit de copies, qu'elle soient conformes, et pas seulement ressemblantes vues de loin, par le gros bout de la lorgnette. C 'est a cette recherche que l'on s'est attelé. Le premier appoint a été le simple moulage en plâtre pour ce qui concerne la statuaire et le relief, une technique qui a eu son heure de faveur, notamment au tournant de ce siècle. A Bruxelles, nos Musées royaux d'Art et d'Histoire, au Cinquantenaire, disposèrent d'une grande salle où le condensé de l'histoire de la sculpture se trouvait réuni en un monde blanc. Tout cela périt dans l'incendie de 1946. Un atelier de moulages, dont tant de creux demeurent de précieux témoins de choses disparues, subsiste toujours.

Au palais de Chaillot, à Paris, le Musée des Monuments français remplit une mission similaire. Mais le plâtre, malgré ses qualités, n'est pas le matériau idéal. On peut tout d'abord lui reprocher le rendu émoussé des ouvres coulées. De plus, c'est fragile, c'est sensible à l'eau, a la température, au vieillissement. Bref, en 1980, on en était toujours au même point.

René Sneyers fut attentif aux expériences menées autour de lui pour éprouver d'autres matières premières. Pour ce qui concerne la sculpture, l'avènement des produits synthétiques, des résines époxy, des silicones, des polyesters, fit poindre des espoirs. Il vécut assez pour sentir que le but était proche. Le directeur d'une firme de traitement des surfaces, M. Marcel Boulangé, s'était pris personnellement de passion pour ce problème. Il aboutit 5 une solution tellement acceptable qu'un de nos grands observatoires du patrimoine culturel, le Musée royal de Mariemont, a conclu un accord avec lui. Désormais, on peut se procurer au musée, situé dans le magnifique parc du même nom, sur le territoire de Morlanwelz, une gamme variée de fac-similés d'objets sélectionnés dans ses collections. Ils sont délivrés munis d'un certificat de conformité signé du conservateur. C'est une caution pour le produit !

Enfin

des voleurs volés !

S'il existe un monde de vrais experts en la matière, c'est bien celui. des voleurs et trafiquants d'oeuvres d'art. Il fut donc très éloquent d'apprendre, voici quelques mois, que deux fac-similés exécutés par les ateliers de Locquenghien , puisque c'est d'eux qu'il s'agit, un Mercure et un balsamaire, en forme de tête de Nubien, dont les originaux étaient des bronzes d'époque gallo-romaine, avaient été volés dans les vitrines du musée archéologique de Namur.

Ce n'est peut-être, sur le chapitre du pillage de notre patrimoine, qu'une fort modeste consolation de voir, une fois quand même, les voleurs volés, mais c'est flatteur pour les spécialistes qui ont mis au point une technique de reproduction aussi fiable.

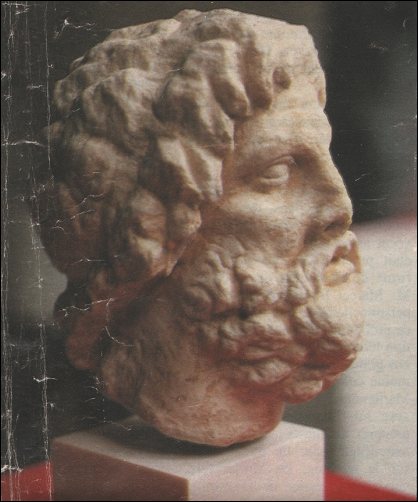

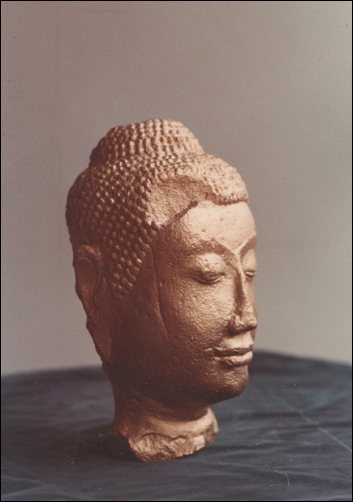

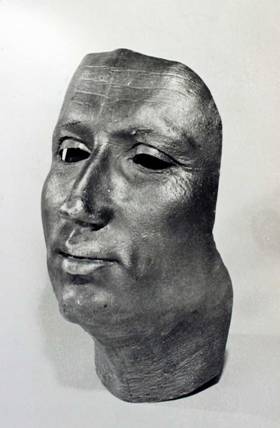

Quelle est cette technique ? Nous avons assisté à la naissance du double d'une pièce précieuse, de la collection de Mariemont : Une tête d'Alexandre Le Grand déifié, provenant de l'île de Rhodes. C'est un marbre qui doit dater du IIè siècle avant JC. Un peu plus grande que nature, la tête a été brisée en deux dans l'antiquité, mais heureusement, le profil droit est parfaitement intact.

Ce sera, jusqu'à nouvel ordre, la réalisation la plus grande réalisée pour Mariemont.

Alexandre le Grand a donc fait son entrée, bien discrète, dans l'univers blanc de la rue de Locquenghien ? Blanc parce que le plâtre est présent, même s'il n'a plus qu'un rôle d'appoint, d'auxiliaire et ne figure plus dans le produit fini.

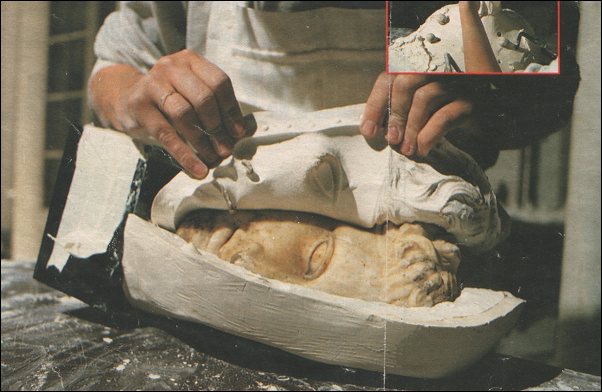

Voilà Alexandre soigneusement emballé dans une fine couche de cellophane, puis enduit de terre à modeler d'une épaisseur de un à deux centimètres. Apres quoi, l'ensemble, à l'exception du socle, est enrobé dans du plâtre frais, délayé dans l'eau jusqu'à l'obtention d'une pate fluide. Cela se fait en deux opérations successives, de manière à constituer deux coquilles séparables.

Les voila durcies : on peut les détacher. Débarrassé alors de la terre plastique et des cellophanes, Alexandre réapparait. Grâce à des tenons qui les ajustent bien, les deux coquilles se referment à nouveau sur la tête, mais cette fois, il y a un vide entre elle et le plâtre. C'est le grand moment de la coulée du négatif. L'opération se fait aussi en deux temps car ledit négatif doit correspondre aux deux coquilles. Le plâtre a été percé de plusieurs évents tandis qu'au point le plus élevé du moule, une ouverture plus importante s'orne d'un entonnoir par où s'écoulera la silicone liquide.

La chasse aux bulles

Avant de l'introduire, le produit subira un petit traitement de grande signification : il sera « ébullé » pour employer un terme métier que les dictionnaires ne répercutent pas. En clair, le seau contenant la silicone liquide sera placé dans une pompe à vide. Sous son action, le produit se met littéralement en ébullition. Ayant ainsi perdu tout l'air qu'il contient, il s'appliquera étroitement à la surface de l'original à reproduire et il n'y aura pas de ces désagréables petits creux qui se forment souvent dans les moulages en plâtre, précisément par la présence de bulles.

C'est au tour de la silicone de durcir. Durcir ? Mot impropre car, si elle passe de l'état liquide à l'état solide, elle n'est pas dure pour autant, mais souple comme le caoutchouc le plus flexible. Ainsi, le démoulage peut se faire en douceur. Même quand le relief de la pièce présente des retours qui entraveraient sa libération si l'on utilisait un matériau durci pour créer le négatif. Cette souplesse permet l'étirement momentané du creux qui, sitôt libéré, reprend sa forme, garantie par les coquilles de plâtre.

Désormais, Alexandre

le Grand peut regagner son musée. Son voyage n'aura duré

que quelques heures. Les spécialistes vont à présent

créer son « double ».

Ce mélange est intimement réalisé grâce au brassage énergique fourni par une hélice plongée dans la mixture. Y est ajouté aussi le catalyseur qui provoquera le durcissement du polyester. A présent, c'est la coulée. Avant la fermeture des deux coquilles, une première couche de la solution « ébullée » comme le fut la silicone dans l'opération précédente, a été appliquée au pinceau sur le creux. C'est aussi une précaution pour éviter de petites poches d'air. La coulée de la matière est le point final. Il ne faut pas longtemps pour que le polyester durcisse. Moment solennel : le démoulage de la copie. Elle est d'une blancheur un peu ternie parce que humide. La seule opération réellement manuelle qui affectera le moulage à ce moment sera l'ébarbage de quelques fines coulées à la jonction des deux coquilles. Durée totale des opérations : trois jours.

A présent, l'alter ego d'Alexandre à droit à une semaine de repos, pour pouvoir « respirer » et prendre son aspect « marbre » en attendant la phase ultime autant qu'essentielle à laquelle il doit encore être soumis : la pose de la patine.

Ce sera désormais une opération entièrement manuelle dont le succès dépendra de l'habileté et de la sensibilité de l'exécutant. Le principe est d'aller jusqu'a une coloration qui correspondrait a l'état « neuf » de l'original, et de régresser par usure de la matière appliquée. Dans le cas du marbre, il faut aussi imiter les altérations physiques subies par l'original tel que les siècles nous l'ont transmis. Ce travail ne peut être porté à la perfection qu'a la condition d'être entièrement exécuté en présence du modèle. Pour des raisons simplement économiques, un tel perfectionnisme ne serait concevable que pour donner à la reproduction une fonction scientifique. Dans le cas des commandes exécutées pour Mariemont, le souci de la conformité est poussé très loin, sans pouvoir aller jusque la, sans quoi, les fac-similés seraient d'un tel prix qu'ils deviendraient invendables.

On imite tout

Le marbre, le bois l'ivoire, le bronze, l'or. Quant au prototype d'Alexandre le Grand, il a été patiné sur base de plusieurs photographies en couleurs de l'original. Nous l'avons retrouvé à Mariemont et confronté à son modèle. Plastiquement, on peut dire qu'il n'y a pas un coup de ciseau du vieil artiste grec, pas non plus le plus léger accident que subit le marbre au fil des siècles, qui ne se retrouve dans la copie. Alexandre a vraiment un frère jumeau !

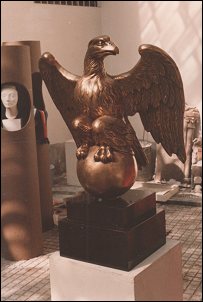

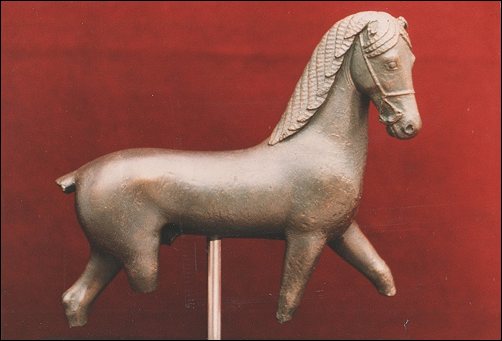

Ce miracle obtenu à partir d'un original de marbre, l'Atelier de Locquenghien le fait aussi s'il s'agit de bronzes, de bois, d'ivoires, de métaux précieux (mais ici, le procédé est différent et recourt à la galvanoplastie). Allez à Mariemont où les fac-similés sont en vitrine près du comptoir de vente. Vous admirerez la finesse des petits netsuke, ces boutons d'ivoire japonais, en forme de cheval, de souris ou de singes. Vous compterez les poils sur le dos de ces derniers.

Vous verrez, parmi les « bronzes », les fac-similés de la Vénus de Courtrai, de la Mater de Bavai, du prêtre égyptien Smendes, d'un cheval archaïque grec, d'une tête de bouquetin achéménide. Vous découvrirez d'autres « marbres », comme cette belle tête du dieu Asclépios ou celle d'une Coré grecque. Il y a des bijoux mérovingiens, romains, hellénistiques, égyptiens. dont vous retrouverez les originaux dans les salles. Et si c'était une idée de cadeau en cette période d'étrennes ?

Brochure de présentation d'Interprochim

2004-2005, quelques changements

Dans cette usine traînaient épars de très nombreux sacs de produits chimiques non identifiés. Ces sacs ont été éventrés et éparpillés par les vandales. Les bustes ont été pour la plupart cassés, quelques-uns volés. Il y a fort à parier que d'importantes quantités d'ammoniac ont percolé dans le sol.

Le 13 avril 2004, la faillite est prononcée. Le nom mentionné dans l'acte est : « Société internationale de Produits chimiques et industrielles N.V. » en/of « Interprochim », Kerklaan 69, 1830 Machelen, ondernemingsnummer 0405.742.486.

En fin de l'année 2004, une société a pris possession des locaux d'Interprochim et a méthodiquement vidé les lieux. Plusieurs bennes ont été confectionnées. Pourtant, cela ne semblait pas provenir d'une quelconque activité officielle, puisque ce ne sont pas les sacs de produits inconnus qui ont disparu mais les meubles et les véhicules ! Le 27/05/2005, le gouvernement flamand a mandaté l'OVAM pour faire une pré-étude de la pollution des sols des terrains concernés. En fin 2008, les bâtiments sont toujours debout. C'est toujours le cas en 2016.

En 2009, nous sommes certains que les bâtiments sont totalement vides. Les explorateurs continuent de se jeter dessus (déjà c'est une chose), mais en plus ils publient leurs photos ! Sans commentaire.

D'après Bernard Van Den Driessche, la statue de la chasse de la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles provient d'Interprochim, il nous en parle peu avant son départ en retraite. Nous apprenons aussi qu'Interprochim signifie Internationale de Produits Chimiques et Traitements de Surface.

Une des cathodes, merveilleuse pièce recouverte de nickel informe et bulbeux, a été récupérée pour le musée de l'industrie, elle a été transférée en 2011.

Une enquête qui commence

A propos de cet atelier Interprochim, fort méconnu, Monsieur Jacques Le Baillif nous a fait parvenir les informations suivantes :

En

1974 et durant quelques années, je travaillais au Groupe Carpano-et-Pons

a Cluses, en Haute-Savoie. Mon job était de produire des raquettes de tennis

en alliage de magnésium : GZ 5 Zr, vendues sous la marque Titan. Personne

en Europe ne savait faire un quelconque traitement électrochimique sur

ce métal.

Monsieur Marcel Boulangé, qui avait été

le chef de service des traitements de surface à la FN de Herstal,

est l'inventeur du procédé de nickelage chimique des plombs

de chasse. C'est une technologie encore inégalée à

ce jour. Par la suite, il a monté sa société de

traitements de surfaces dans un petit atelier de Liège / Herstal,

puis il avait fait fonctionner l'atelier de Machelen. D'après

les recherches de Maurice Lonneux : A Herstal,

l'atelier était situé rue Petite Voie. C'est une longue

rue. Nous ne savons pas où se situait exactement le bâtiment.

Comment avons-nous pu trouver Interprochim pour chromer nos raquettes ? Je ne me rappelle plus cette période. Toujours est-il que ce M. Boulangé possédait 'lui ' LE process . après quelques longues semaines pour le valider. De chrome brillant, il a même trouvé le process du chrome noir. Ce chercheur. philosophe et simple comme les Grands, ne trouvait la paix que dans la recherche. Il avait mis au point le traitement des moulages ou copies. Ces / Ses oeuvres étaient exposées dans un magasin de vente au centre de Bruxelles : Locquenghien. Ce bâtiment était situé au n°57 rue Locquenghien à 1000 Bruxelles. On y voit une ancienne vitrine d'exposition, mais tout est fermé et visiblement réaffecté à des fins de logement. Notons qu'en début 2016, les locaux sont vides et remis en location.

Une vue

des lieux rue de Locquenghien. Google street view, 2011.

Il avait des problèmes cardiaques et est décédé en voyage à Moscou, dans sa chambre d'hôtel et train de se prendre la tension. Il était diplômé de l'université de Louvain. Son neveu Daniel s'était installé aux USA, en Californie, juriste de formation.

J'imagine qu'il fut

enterré dans les alentours de Liège, sa région

d'origine familiale. Son amie Maria, je crois Liégeoise, était

une ancienne ouvrière de la FN de l'atelier Traitements de surfaces.

Elle était sa muse, mais surtout, elle lui détectait les

phases critiques lors de traitements chimiques ou électrochimiques,

que lui exploitait par après pour trouver des processes innovants.

PS nous dit-il : J'ai toujours ici l'ébauche de moulage de la

main de ma femme, en plâtre !

A la suite de ces informations, nous avons récolté les compléments d'information suivants, provenant de Monsieur Marc Lorent :

Lorsque j'étais responsable de production de l'armement à Cockerill (aujourd'hui CMI) à Seraing, je confiais le chromage des tubes de canon de 90 mm à Interprochim, car ils étaient les meilleurs d'Europe dans ce domaine. J'ai donc très bien connu Monsieur Boulangé, qui en était le patron. C'était un personnage hors du commun, spécialiste en traitement de surface, mais dont l'autre passion était la copie et/ou la restauration des oeuvres d'art. Il avait, pour ce faire un autre atelier à Bruxelles, que j'ai pu visiter, et qui est entre autres, l'auteur de la copie du christ de Tancrémont, le plus vieux crucifix du monde, la restauration de stuc au palais de Laeken, et la copie de nombreuses oeuvres de l'Egypte ancienne. Je signale que toutes ces copies étaient construites pour être exposées à la place des originaux, dans le but évident de sécuriser ceux-ci. Alors, pourquoi des statues chez Interprochim ? Lorsque Monsieur Boulangé est décédé, tout s'est écroulé, sans doute les héritiers ont-ils vendu l'atelier de copies d'oeuvres d'art, et ont-ils dû le vider, transférant à cette fin tout le stock dans les ateliers d'Interprochim, elle aussi arrêtée. C'est la seule explication que je vois, mais en tout cas, à l'époque de la pleine activité d'Interprochim, on ne pouvait y voir aucune statue !

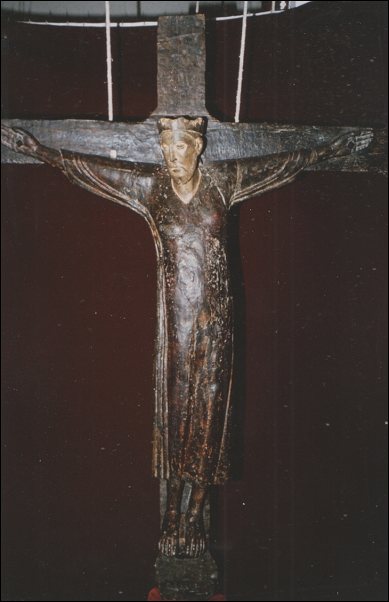

Le Christ de Tancrémont à la sortie de l'atelier d'Interprochim.

Une aventure qui continue

18/01/2013 - Nous apprenons que M. Boulangé a réalisé un moulage du visage de Michel Drucker et sa femme Dany Saval. Il a aussi réalisé un moulage du visage de l'évêque de Bruxelles, probablement Mgr Godfried Danneels (1980-2010). Et effectivement, quelques semaines plus tard, une fois de plus ça se confirme.

29/01/2013 - Le sérieux commence, nous sommes sur les traces des protagonistes.

Marcel Boulangé est né le 10 mars 1920 à Jupille-Sur-Meuse. Le 22 juillet 1980, il se marie avec Maria-Jozefina Peters, née le 11 avril 1925. Comme nous pouvons le remarquer, ce mariage est très tardif. Maria Peters est décédée le 24 mars 1981, à Herstal. Marcel Boulangé est décédé le 24 mars 1989, à Moscou, exactement huit ans plus tard.

Marcel Boulangé a

successivement habité à Schaerbeek, jusqu'en 1971, à

Oostende jusqu'en 1981, à Herstal ensuite. Le dernier domicile

était « En Plein Haren n°106 à 4040 Herstal

». Cette rue s'appelle aujourd'hui

« rue Plein Hareng ». La maison (si bien identifiée

car changements de numéros) serait sans remarque particulière.

Quelle curieuse coincidence que ce nom, lorsque l'on sait que l'atelier

de Machelen était à 100 mètres à peine de

la ville de Haren en région bruxelloise.

Ces informations sont peut-être maigres, mais confirment totalement tout ce qui fut dit par les témoins de l'époque.

Une

vue de En Plein Haren. Google street view, 2009.

Un article

du Soir

Samedi 12 décembre

1992.

Haute fidélité,

la recherche du double

Des répliques d'art d'une maîtrise incomparable à

Machelen.

Cette vitrine-là ferait saliver conservateurs et collectionneurs. Imaginez un instant, rassemblés dans la même pièce, les réalisations les plus abouties, les chefs-d'oeuvre marquants de l'histoire artistique. Civilisations d'Extrême-Orient, sculptures grecques antiques, travaux étrusques dans le bronze. À la différence près qu'ici tout est faux. Ou plutôt tout est réplique. Une création miroir en quelque sorte, un double fidèle.

Après sept ans d'existence dans la reproduction de haut niveau, la S.A. Interprochim est aujourd'hui l'un des ténors mondiaux dans l'art de la copie. Seuls quelques ateliers ont atteint une maîtrise comparable. Qu'il s'agisse de la réalisation des moules ou de la galvanoplastie (l' habillage métallique final de l'oeuvre). Ses clients sont donc nombreux. Parmi ceux-ci, bien sûr, les grands musées - on citera pêle-mêle le Louvre, le British, l'Hermitage ou le Mariemont, mais aussi des collectionneurs privés ou des artistes contemporains. Séries limitées dans ce dernier cas ou tirage plus important quand il s'agit d'une création pour une boutique de musée: la copie qui sort des ateliers de Machelen pourrait tromper bien des spécialistes. Mais que l'on se rassure, toutes les précautions ont été prises. La réplique ne sera jamais arnaque.

Le lutrin d'Amay.

Le regard doit s'imprégner de l'original

La soixantaine épanouie, Roger Bruylant a de la passion dans les mots quand il explique le travail de son équipe. Cinq personnes à l'atelier de Machelen, regroupées autour de Bernard Legrand, le mouleur. C'est de lui que tout dépend. Le moulage n'est pas seulement un travail technique. Pour être bien reproduite, une oeuvre doit être comprise. Saisir la patte de l'artiste, les textures. Le regard de Bernard est donc essentiel. Il s'imprègne de la pièce. Pour ensuite passer au silicone et à la confection du moule, début du voyage vers la perfection.

Dès le premier regard, on voit ce qui différencie le moulage au plâtre d'une réalisation au silicone. Les imperfections de la surface tout d'abord, ces bavures, ces bulles éclatées, mais surtout la « mollesse » comme le fait remarquer Roger Bruylant. Regardez cet éclat, on a l'impression d'une usure. On a perdu la texture originelle. L'oeuvre s'est alourdie. Ce qui n'est pas le cas avec le silicone. Ici, les moindres détails sont rendus. On arrive à une fidélité de l'ordre de deux ou trois microns. Le résultat est d'autant plus remarquable que l'oeuvre est de petite dimension. Pour les Netsuke, ces boucles de ceintures japonaises, sculptées dans l'ivoire. Une fidélité absolue jusque dans les plus infimes détails, comme ces décorations vestimentaires, ces motifs floraux d'à peine 1/10 de millimètre d'épaisseur. Sans doute le domaine où l'atelier de Machelen est encore sans concurrent. Et de raconter ici l'histoire de cette collectionneuse belge qui avait confié dix Netsuke à reproduire. Elle connaissait donc parfaitement ses pièces, et pourtant elle n'a pu distinguer avec certitude que trois originaux seulement.

Si le silicone permet une réalisation du moule quasi parfaite, le travail sur la résine est aussi un instant-clé. C'est au moment du coulage en effet que nous donnons au matériau sa texture finale, en y incluant par exemple de la poussière de marbre. Ainsi la ressemblance devient aussi tactile. Mais c'est également à ce stade-là que nous donnons son poids à l'objet, en allégeant ou en alourdissant la résine. Ce qui permet, on l'aura compris, de distinguer immédiatement l'original de la copie. Aussi parfaite soit-elle, elle est un tout petit peu trop légère ou trop lourde.

Vingt-quatre carats plus vrais que nature

Il ne reste dès lors plus qu'à travailler la surface en vue de l'électrolyse. Cette galvanoplastie qui recouvre pour finir la résine d'une fine pellicule métallique. Tout le problème pour nous est de ne pas dépasser dix microns d'épaisseur entre les premières couches et le matériau final : de l'or, de l'argent ou des bronzes, du cuivre. Au-delà, l'objet perdrait en finesse. C'est donc l'une des supériorités du procédé. Parvenir à un traitement de la surface aussi précis, une véritable chirurgie électrique avant la dernière métallisation. Un traitement de luxe: argenture, or vingt-quatre carats. L'illusion est parfaite. Ce qui fait dire à notre responsable en souriant : On obtient une pièce dont l'extérieur est vrai, une sorte de double fidèle, mais dont l'intérieur, lui, est factice.

Environ trois à quatre jours sont nécessaires pour la réalisation d'un objet. Entre la première empreinte - le plus souvent prise sur place, les musées n'autorisant que rarement la sortie des pièces -, le moulage, le coulage et la galvanoplastie. Un temps de travail similaire à celui du plâtre pour un résultat d'une autre qualité. Naturellement, celle-ci se paie. Entre huit cents et deux mille cinq cents francs belges les Netsuke, mille et quatre mille francs belges, les « bronzes » et les « marbres ». Clients réguliers, les musées ont permis à la société cette année de réaliser un chiffre d'affaires de dix-huit millions. Pour l'essentiel les pièces sont vendues au public. Mais il existe aussi des copies destinées. aux musées eux-mêmes. Quand les pièces sont trop fragiles pour être montrées. Mais sur ce point, Roger Bruylant préfère rester discret. Pas plus qu'il n'évoque certains trafics à l'Est et le pillage systématique des collections.

Pas de trafic mais une arrestation

Une histoire par contre l'amuse beaucoup. Elle date d'un an et demi. Le Louvre nous avait confié la réalisation d'une série de statuettes. Un travail très soigné. À ce point réussi que les douaniers ne voulaient pas croire qu'il s'agissait là de reproductions. Le camion intercepté par la volante après la frontière, la cargaison fouillée, les douaniers (pas peu fiers) pensaient bien avoir mis au jour l'un des gros trafics de ces dernières années. Quarante-huit heures seront nécessaires pour que le Louvre parvienne à faire libérer le routier et les statuettes. Des ennuis qui, rassurez-vous, ne risquent pas de vous arriver. Les pièces en vente dans les boutiques sont numérotées. Même si la ressemblance est parfaite, n'espérez donc pas les refiler à un amateur d'art: vous passeriez pour un vrai filou. ou un authentique crétin.

La prise d'empreinte

d'un inconnu.

Un article de Nice Matin [10 mars 1983, donné par Jacques Le Baillif]

De la protection des jantes de bicyclettes a votre portrait haute fidélité et en trois dimensions, la distance n'est pas aussi grande qu'il pourrait sembler au premier abord. tant il est vrai qu'un solide savoir technique associé à l'intuition permet, à partir de données de base identiques, d'innover dans de multiples domaines.

M. Boulangé, ingénieur et industriel belge, amoureux de notre Cote d'Azur, fait justement partie de ces esprits a l'imagination technicienne constamment en éveil. Collaborateur de la fameuse N.A.S.A., il a acquis une spécialité dans les techniques de protection contre les effets de la rouille et du frottement. Il a ainsi pu mettre au point un revêtement pour les pointes des missiles qui permet au métal de résister au formidable échauffement auquel il sera soumis lors de son lancement. Il a de même conçu une très efficace protection des jantes de bicyclettes de compétition soumises à un frottement intense.

Ces recherches sur les matériaux et produits anti corrosifs l'ont orienté vers la technique du moulage : une technique préhistorique, « innée », qu'il fallait révolutionner grâce à la mise au point d'un produit dont il garde jalousement le secret. Jusque là, le moulage n'offrait pas des garanties idéales de ressemblance à cause d'un phénomène de rétraction non maitrisé, le matériau utilisé, en général de la résine liquide, se rétracte une fois appliquée sur l'ouvre, d'où des « déviances ».

M. Boulangé a découvert le produit miracle qui assure un durcissement de la résine avant que celle-ci n'ait eu le temps de se « retirer », tout le grain de l'ouvre est ainsi restitué. Quelques gouttes de cette potion durcissent le moule en trois minutes, un record ! Une « invention » qu'il entend mettre au service de l'art et de la photo. en trois dimensions. Dans le domaine plus particulier de la sculpture, l'intérêt de ce procédé est indéniable, que l'on pense aux imparfaites reproductions de chefs-d'ouvre conservés dans les musées ou aux imitations accomplies par des artistes besogneux.

Le problème précise M. Zavarise, proche collaborateur de M. Boulangé, c'est une copie visuellement identique mais dont la densité et le poids pourront varier. Tout récemment nous avons réalisé le moulage d'une pièce de grande valeur, le « Christ » de Tancrémont, retrouvé en pleine terre par un laboureur. Le fac-similé reproduit les moindres défauts (bois vermoulu et tâché) et caractéristiques de l'original, à tel point qu'il est quasiment impossible de ne pas les confondre.

Roger Zavarise, dans sa propriété du Saut du Loup

Les fonctions possibles de ce fac-similé diaboliquement semblable sont multiples : préserver l'oeuvre originale des intempéries et du vandalisme en la remplaçant par sa soeur jumelle, une solution pour les trésors de nos églises qui ne possèdent pas de système de protection approprié. Le plaisir visuel du visiteur sera égal et tant-pis pour le mythe de l'authenticité. Procurer un document témoin en cas de disparition accidentelle, élargir l'accès du public aux ouvres en permettant sur le fac-similé des manipulations interdites sur l'ouvre originale, en procurant aux particuliers, par l'acquisition de ces fac-similés un support significatif à l'attachement qu'ils portent à l'ouvre originale.

En résumé,

une promotion de l'art dont les musées et quelques privilégiés

n'auraient plus seuls l'apanage. Tout en évitant les pièges

de la grande diffusion et de la production standard, pas de vente dans

les hypermarchés, par exemple, noblesse de l'art oblige. La même

perfection est atteinte en cas d'empreinte

« vive » sur votre visage ou un détail de votre anatomie,

il suffit pour cela de porter un masque durant trente minutes et votre

double apparait tel qu'en vous-même.

Des artistes et présentateurs de télévision (Michel Drucker entre autres) y ont recours afin d'immortaliser leur faciès. Il vous en coutera 15.000 F pour le buste, 1.000 F pour les mains croisées. Vous choisirez à votre gré une patine or, argent, étain.

Un petit détail pour terminer : la ressemblance est parfaite, les moindres pores et rides sont reproduites, une vérité qui, en certains cas, peut être « hurlante » ; des retouches sont toutefois possibles si le client n'est pas satisfait et juge la ressemblance décidément trop frappante !

Des poursuites d'enquêtes

31/01/2013 - M. Roger Zavarise fut proche collaborateur de M. Marcel Boulangé, comme nous avons pu le lire dans l'article de Nice Matin. Il est désormais localisé aux alentours d'Annecy. Les archives que nous avons eu la chance de pouvoir exploiter proviennent de lui - nous l'en remercions plus que vivement !

02/02/2013 - M. Marcel Boulangé n'est pas enterré dans le cimetière du Rhées. Maurice Lonneux en a fait le tour. Du coup, où est-il ?

16/02/2013 - La réponse

arrive, de la part de Maurice Lonneux : Monsieur Boulangé Marcel

a été inhumé à Milmort dans une tombe

ordinaire. L'emplacement exact est P5/R4/E1. Cet emplacement deviendra

propriété communale à défaut d'achat avant

la fin de l'année 2013. Il n'a pas été inhumé

avec son épouse qui se trouve également à Milmort,

P4/R11/E1 dans la concession au nom des époux Peters-Janssens.

Ces recherches ont été menées par Jamila Boutachdat

de la ville d'Herstal.

Maria Peeters a été inhumée avec son mari car elle

était veuve et la maison du n°106 lui appartenait.

Le mariage tardif de M. Boulangé fait suite à la maladie

de sa compagne (cancer) et à sa mort, il a hérité

de la maison

18/03/2013 - M. Maurice

Lonneux vient de retrouver la tombe de M. Boulangé au cimetière

de Milmort : Cette petite

tombe très modeste ne possède pas de pierre tombale et

est simplement entourée d'un cadre et d'une croix en bois marquée

M. Boulangé. Cette tombe semble à l'abandon et sans entretien,

mais surprise, deux petits pots de fleurs récents garnissent

le haut de celle-ci. Serait-elle donc encore visitée ?

Les

deux photos ci-dessous sont de M. Lonneux.

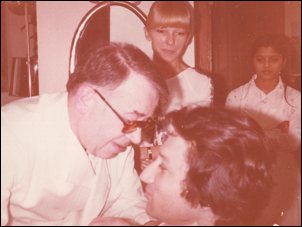

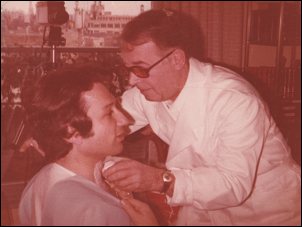

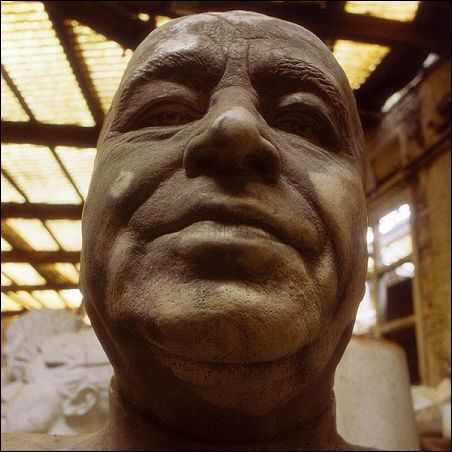

28/04/2013 - Mme. Dany Saval et M. Michel Drucker nous font parvenir les photos de la sculpture réalisée par Marcel Boulangé, dont on voit les photos d'époque précédemment. Grand merci à eux pour cet envoi, ainsi leur disponibilité. Le visage est celui de Michel Drucker, la main est celle de Dany Saval.

Ci-dessous, voici les photos d'époque, datant de la visite de l'atelier. Ce n'est pas du grand art. Mais voilà, l'époque est ce qu'elle est, nous ne reviendrons jamais là-dessus.

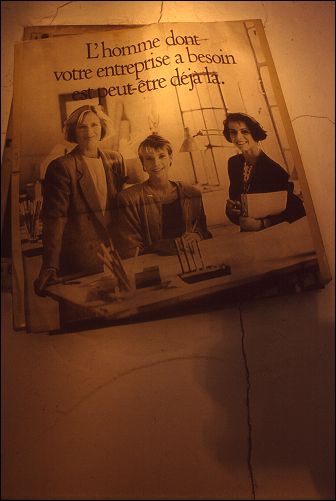

Une carte de visite ramassée sur place à l'époque.

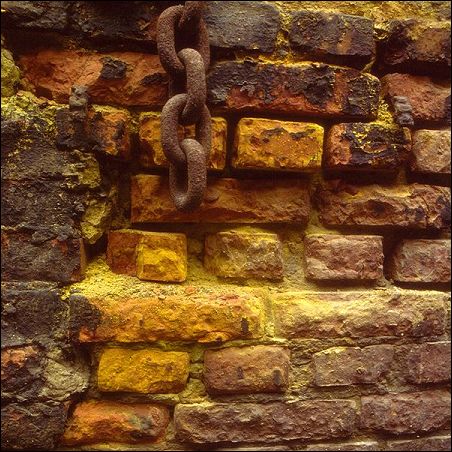

Les murs sont bien attaqués.

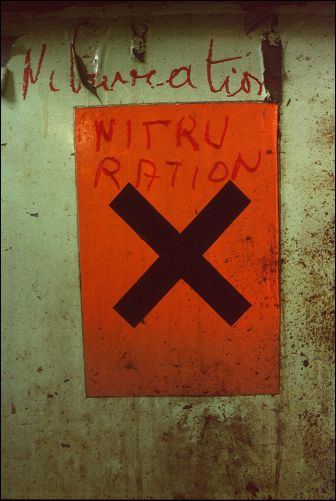

Le procédé de

nitruration est un traitement de surface qui consiste à plonger

des pièces dans un milieu susceptible de céder de l'azote

à une température de 550 °C, où l'azote peut

diffuser de la surface vers le cour de la pièce. Une fois le traitement

effectué on peut observer deux couches :

- La couche de surface, d'une épaisseur approximative de 20 µm,

elle est composée de nitrures.

- La couche de diffusion plus épaisse (100 à 1000 µm),

si le métal contient des éléments d'alliage (ici

le nickel), il se forme des précipités de nitrures. Ces

précipitations conduisent à un durcissement important. La

couche de diffusion est donc plus dure que la couche de combinaison. L'opération

de nitruration prend 100 heures.

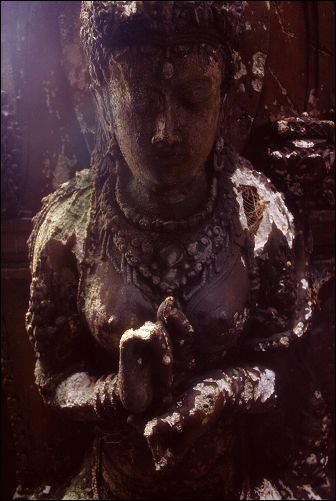

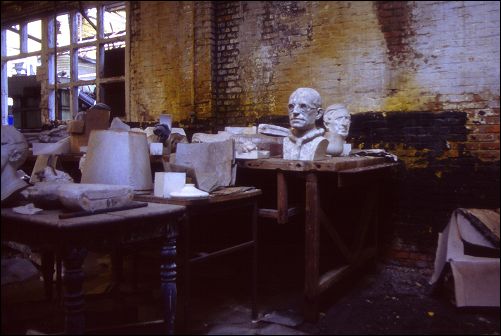

Les lieux sont souvent dans un état pitoyable, surtout à

cause de l'humidité. Cependant, un grand nombre de bustes sont

bien conservés, ce qui donne à cet atelier un aspect tout

à fait étonnant et non conformiste.

Ici, c'est le bureau.

Dans l'atelier, c'était le gros bazar. A ce jour, il ne reste strictement

plus rien de tout ça.

Sur de vieilles tables, des intermédiaires du process, les plâtres.

Nous sommes peut-être. arrivés trop tard. Snif :,-(

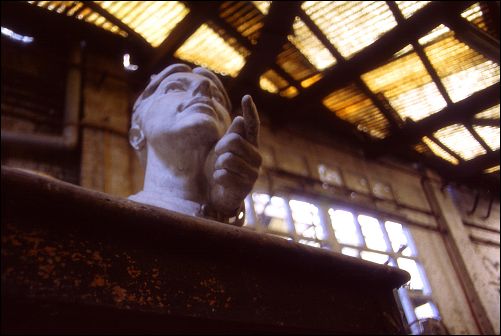

Un buste indiquant l'infirmerie pour un centre de pédiatrie.

Dans la cuisine, quelques vestiges qui trainent. A noter qu'il restait une tasse

de café. On voyait encore la trace du noir, au moins 10 ans après

puisque la fermeture semble dater de 1992.

Voilà

un premier exemple de buste intermédiaire en plâtre. A noter que la qualité est encore là, les visages ne sont

pas abimés, et c'est une chance.

Le buste de Pie XII, étonnant de ressemblance.

Ici, une personne au regard saisissant de vérité.

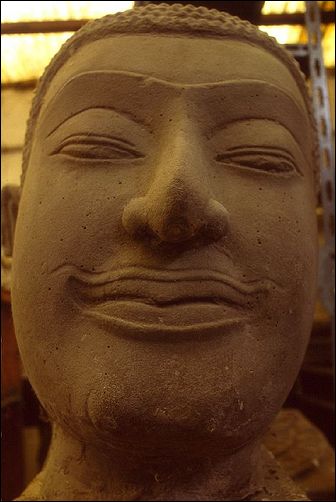

Quel beau sourire !! Cet échantillon est

une reproduction en mélange de poudres de marbre.

Et pour terminer, Jean-Paul II.

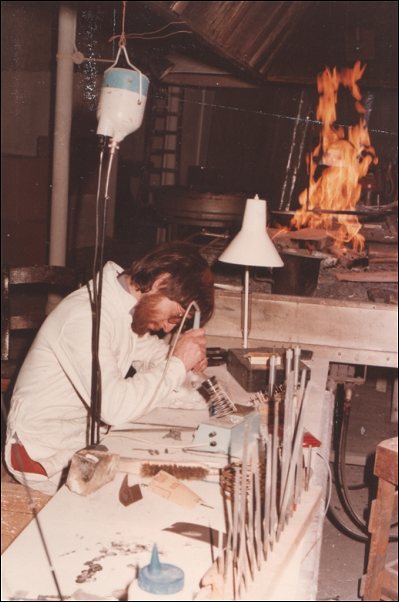

L'atelier dans les années 80.

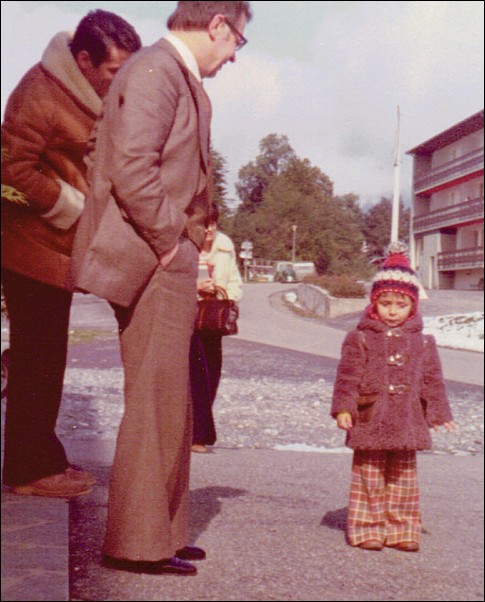

Marcel Boulangé,

en présence du petit Yann Le Baillif, meilleur ouvrier de France

en gravure sur armes. En cette photo de 1974-1975, il a trois ans. Photo : Jacques Le Baillif.

En février 2016, un nouvel afflux de documents vient compléter les recherches sur Interprochim. Plus particulièrement, c'est la période de Locquenghien qui nous est décrite par Bernard Legrand. Il nous met à disposition une série de documents photographiques d'époque. Nous l'en remercions vivement.

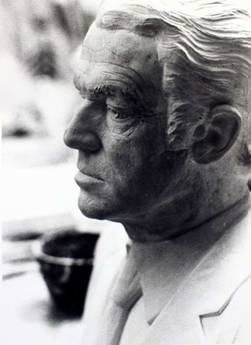

Marcel Boulangé en prise d'empreinte silicone.

Le travail de prise d'empreinte est assez particulier.

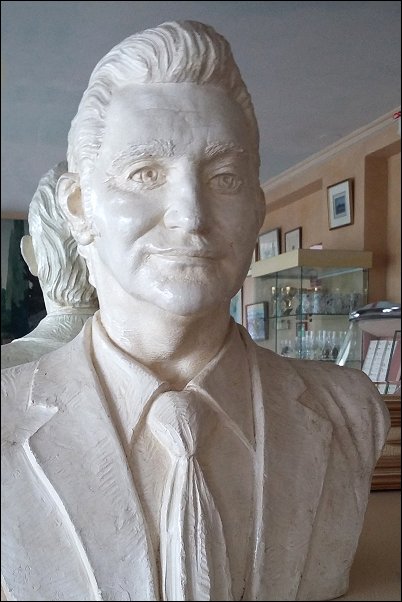

Le buste du coureur Jean Stablinski.

Un buste en plâtre, étape intermédiaire d'un buste

terminé.

Un buste achevé.

L'artiste mouleur Auguste De Crem à gauche, la Reine Fabiola au

milieu, à droite Marcel Boulangé.

Monsieur Boulangé en présence d'ambassadrices.

En avril 2016, le témoignage de Bernard Legrand est retranscrit. Ce long texte donne de grandes précisions sur les épopées techniques des ateliers de Locquenghien et de l'usine Interprochim. Les aventures du Louvre y sont décrites.

En mai 2016, la trace de Liliane Andrzejewski serait retrouvée, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un homonyme (rien n'est moins sûr). Elle serait décédée en décembre 2008 à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais). Ses funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Vaast le 15 décembre 2008. Il s'agissait plus en détails de Liliane Nadolny, née Andrzejewski. Elle aurait été domiciliée au n°2 rue de Vermelles à Auchy-Les-Mines. Pour rappel, Liliane était le bras droit de Monsieur Boulangé.

En mai 2016, la famille Stablinski nous fait parvenir, via Maurice Lonneux, les photos du buste de Jean Stablinsky. Ainsi, la réalisation existe toujours ! A ce titre, on reconnait bien la patte d'artiste d'Emile Henrotte.

En octobre 2017 - On ne va pas dire que le dossier touche à sa fin, car en réalité personne ne peut vraiment dire s'il y en aura une un jour. Quoi qu'il en soit, un pas très important a été réalisé : offrir une tombe à Marcel Boulangé. C'est ce qu'a réalisé un donateur et bienfaiteur. Comme ce fut écrit par une personne impliquée dans les recherches : Je me suis toujours demandé quelle mouche vous avait piqué le jour ou vous avez découvert Interprochim. Auriez-vous pu imaginer un seul instant l'ampleur que cette démarche allait provoquer ?

Une seule réponse, non. Personne de ce moment là ne pouvait s'en douter. De tout cela retenons une chose : il y eut beaucoup de bienveillance et ça fait du bien. Au-delà de toutes les recherches, toutes les trouvailles, toutes les participations (qui commencent à être nombreuses), le dossier a mis en passion beaucoup de bienveillance. Que tout cela soit un remerciement vif et chaleureux, en mémoire au génie de toute cette histoire, Marcel Boulangé.

La tombe de Maria Peters.

La nouvelle tombe de Marcel Boulangé.

Une entrevue permettant de retracer l’épopée des ateliers de moulage de Locquenghien à Bruxelles et Interprochim à Machelen.

Bernard Legrand, Claudine Van Meensel, Genappe, le 22 février 2016

Introduction

Le 22 février 2016, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Bernard Legrand et Claudine Van Meensel. Bernard fut mouleur aux côtés de Marcel Boulangé. Au cours de cette entrevue, ces deux personnes ont donné de nombreuses informations au sujet de l’atelier Interprochim, de l’atelier Locquenghien, de l’atelier de Nitruration Moderne et du génie créateur de cet ensemble : Marcel Boulangé. Bernard était mouleur à Locquenghien, puis à Interprochim au cours d’une brève période transitoire. Cette entrevue permet de faire le point sur une période de l’histoire dont très peu de personnes de nos jours possèdent une mémoire. Il y a de ce fait dans ces lignes un témoignage de grande valeur, ne serait-ce que de rendre hommage au talent du créateur des technicités d’Interprochim.

Bien que largement cité dans nos articles, Marcel Boulangé est une personnalité dont étrangement le génie s’est évaporé dans les mémoires ; pourtant les techniques sont encore utilisées de nos jours et inchangées. Bernard et Claudine souhaitaient témoigner, non sans émotion, de ces périodes de recherches proches d’une épopée.

Les débuts à Locquenghien

Du point de vue des études, j'ai fait les arts décoratifs à Saint-Luc de Tournai, puis j'ai étudié l'aménagement supérieur. Après j'ai fait de la photo à l'INRACI à Bruxelles mais je n'ai pas terminé. A la suite de cette année, je fus engagé chez Ford. Je faisais du dessin. Durant cette période chez Ford, un ami travaillait aux ateliers de Locquenghien 1 . Cet ami a épousé une fille d'agriculteur en Belgique. Ils ont voulu se lancer dans l'agriculture, mais ils devaient reprendre la part du fils, c'était compliqué. Ils ont quitté la Belgique pour l’agriculture au Québec. J’ai donc pu prendre sa place aux ateliers à Locquenghien.

Du coup j'ai été embauché dans le cadre d’un essai de 3 mois. Monsieur Boulangé 2 à l'époque m'a dit : mais vous êtes la mine d'or, je vous engage vous ! Et j'ai commencé comme ça en juin 1979. J'ai débuté de la sorte durant un mois. Le bras droit de Monsieur Boulangé, Liliane Andrzejewski, m'a dit peu après : il n’y a pas besoin d’achever la période d'essai, on vous engage tout de suite. Au même moment, un, deux ou trois mois avant, il y eut un nouvel engagé au sein des ateliers de Locquenghien. Monsieur Boulangé a été chercher l'ancien responsable de l'atelier de moulage du Cinquantenaire. En quelque sorte, il l’a débauché. Il s'agissait d'Auguste De Crem, qui est mort il y a tout juste un an (à 94 ans). On est restés en contact jusqu'à sa mort. On a fait une équipe extraordinaire : du moulage, des techniques qu'on a mises au point, des procédés qu'on a développés. On s'apprenait chacun les nouvelles méthodes, les couleurs, les matières. C'est avec lui qu'on a commencé à couler en marbre, par exemple. La poudre est placée dans une résine, mais l'aspect c'est du marbre. En vue du vieillissement et à destination des musées, on patinait à l'ancienne.

Marcel Boulangé était un ancien ingénieur de la FN Herstal 3 . Il est parti et il a créé son entreprise. Il était vraiment un visionnaire à cette époque-là. Pour lui, tout cela était finalement un hobby. De par le traitement de surface, il a eu une activité anticipatrice. Il s'est dit : je vais faire un département artistique. C'était son coup de cœur. C'était encore un patron de cette époque-là, un peu mécène. Avec les moyens déployés par la partie chimique, il a mis en place le département artistique. Au départ il ne recherchait pas le rendement. C'était son hobby, son jouet entre guillemets. Au sein de ce département, il y avait la prise d'empreinte, pouvoir pérenniser l'entretien du patrimoine artistique, faire des copies d'originaux sans les abîmer. Il a commencé à avoir des contacts avec Monsieur Sneyers, du patrimoine, et d'autres.

Après la mort de Marcel Boulangé en 89, enfin disons 90, on a rassemblé la production sur Machelen (donc Interprochim). C'est comme ça que l'atelier artistique était à l'arrière. La partie chimique était à l'avant. On avait fermé une des cours. L'atelier fut installé là, et donc venait de Locquenghien par le biais d’un déménagement. Je suis resté peu de temps à Machelen, 91 à 92 environ, après ce fut Liège.

Il s’agit des ateliers dits de Locquenghien, car situés au numéro 57 de la rue éponyme, à 1000 Bruxelles. 2 Marcel Boulangé, né le 10 mars 1920 à Jupille-Sur-Meuse, décédé le 24 mars 1989, à Moscou. 3 La Fabrique nationale de Herstal, plus généralement connue sous son abréviation FN, est une fabrique d'armement établie à Herstal, créée en 1889.

René Sneyers, né le 6 avril 1918 et décédé le 26 août 1984, chimiste et directeur de l’IRPA.

Des prises d’empreintes

Je vais maintenant vous raconter l'histoire assez particulière de la Reine Fabiola. J'ai même un film là-dessus, sur une ancienne cassette vidéo. Le Roi et la Reine, Baudouin et Fabiola donc à l'époque, ont fait faire de nombreux travaux pour l’État. Aussi, ils ont demandé des travaux pour eux-mêmes. Il y eut plusieurs chantiers au Palais Royal de Laeken et notamment, le chantier des colonnes. Ici, j’évoque un projet personnel de la Reine Fabiola, c’est-à-dire pour sa famille. Il y avait un crucifix, dont elle voulait donner une copie à une de ses nièces, espagnole. Ils sont venus sur place dans le but de voir mouler et ensuite, la Reine assiste au démoulage, elle est présente lors de la réalisation du processus. Son investissement est somme toute exceptionnel. Tout cela l’intéressait à titre personnel, elle était artiste dans l’âme.

A gauche, Auguste De Crem. Ensuite Marcel Boulangé, la Reine Fabiola, Bernard Legrand et Jeanine Genot. Ci-dessus en photo, ce sont les colonnes de Laeken. Elles s’abimaient. Elles datent de Léopold II. Il y eut la guerre, puis c’était un peu à l’abandon. C’étaient des stucs en plâtre qui pourrissaient. On a fait une empreinte dessus et on a réalisé des tirages. A l’époque, mais je ne sais pas si ça a été fait, il était question d’enlever les colonnes et de remettre nos copies au Temple du Soleil, qui est au fond du parc. On le voit quand on remonte vers l’église de Laeken, c’est à droite. C’est vrai que les plâtres étaient abîmés, mais il n’y avait pas de risque de les dégrader au-delà. Si jamais au démoulage la silicone abimait l’original, ici ce n’était pas grave. Ce que la Reine voulait surtout, c’était de préserver, de garder l’empreinte.

Maintenant, je vais aborder la chronologie technique d’une réalisation sortant de Locquenghien, et plus particulièrement le buste d’une personne vivante.

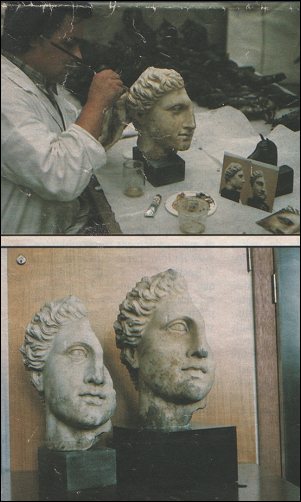

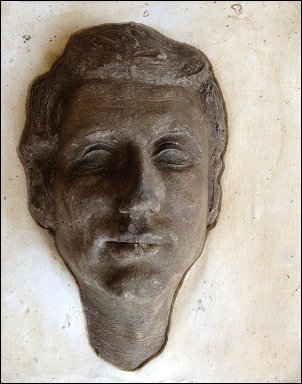

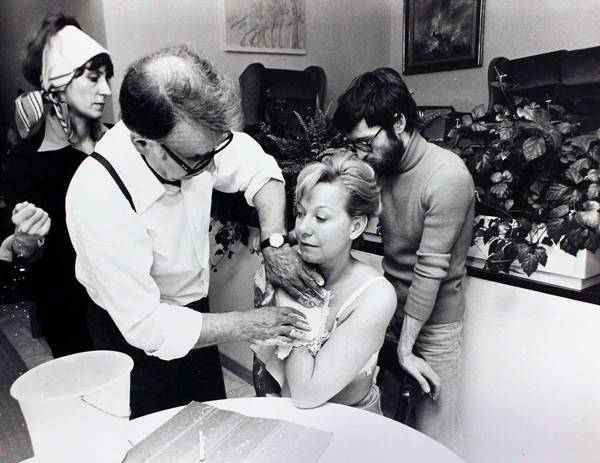

D'abord il est réalisé une prise d'empreinte, avec du silicone à prise rapide, que ce soit la main de Dany Saval ou le visage de Michel Drucker. On prend l'empreinte sur le vivant. On a le négatif parfait, comme un masque de beauté. On fait alors un coffrage tout autour, en plâtre, à vrai dire comme un plâtre sur un bras cassé. Lorsque le plâtre est suffisamment séché, et seulement à partir de ce moment, on enlève le masque de silicone. De là, la première étape suivante sera de tirer un plâtre, donc un positif, coulé dans le négatif de silicone. A la suite de cette étape-là, il y a un artiste qui va continuer le travail et reconstituer les parties qui manquent. Notamment, il faisait les yeux. Le masque était retouché et tout ce qui manquait était fait par un modeleur, en terre. Avec ça comme base, l'artiste-sculpteur faisait le buste tout autour. Là-dessus, une empreinte était refaite. Tous les traits de la personnalité étaient pris. Avec cette technique, on ne pouvait pas faire mieux. Par contre, on ne pouvait pas prendre l'empreinte des cheveux.

Certains visages étaient sans cheveux. Certains ne voulaient que l'épure brute de décoffrage. Sinon on habille, un peu selon la demande du client ; ou alors un buste sans rien de plus, juste les cheveux, il y a plusieurs façons de terminer un masque.

Mais soit : la base, c'est une empreinte sur vif, avec du silicone. Après il y a un travail d'artiste, selon les désirs du client. Ça peut être des pièces modernes, où l'on voit un visage au sein de formes géométriques.

Dans l’empreinte en silicone, on pistolait de l’étain en fusion, donc comme un pistolet à peinture. Le masque en étain sortait de l’empreinte originale. A partir de là, il y a un traitement de surface. On peut dorer, cuivrer, argenter. Là-dedans, on peut même encore avoir une patine à ajouter. Cela veut dire qu’on a un joint au milieu, qu’il faut retravailler. On réalisait un moule qui était en deux parties, parfois en trois parties, ça dépend de la complexité du buste.

A gauche, le pistolé brut de décoffrage. A droite le buste finalisé.

Cette photo est le buste de Drucker. Concernant Michel Drucker, il y eut d’office, je peux le dire, plusieurs versions réalisées avant d'arriver à ce buste final. A gauche cette épure est le premier tirage de l'empreinte, donc dans le masque de prise d'empreinte. A droite c’est une version finalisée un artiste.

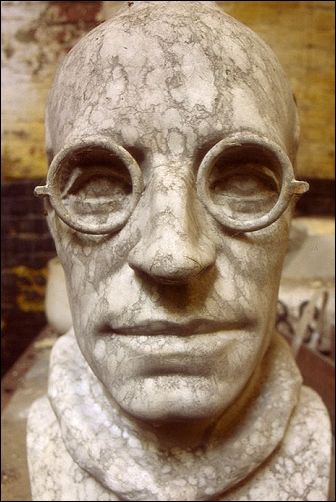

Il y avait donc je me dois de l’expliquer en détails un artiste qui complétait. Toute la partie du buste, faire les cheveux, les yeux, la partie vêtements, c’est un artiste qui le travaillait. Il s’appelait Emile Henrotte. Les bustes sont signés sur le côté, il traçait sa signature et nous, du coup on la moulait. C’était un sourd et muet, qui collaborait avec nous. Les lunettes quant à elles, on les moulait à part.

Les empreintes sur vif, depuis très longtemps, on ne fait plus ce genre de travail. Dès la mort de Monsieur Boulangé, ce fut terminé. A la suite de ce douloureux évènement, ce ne fut plus que de l’objet d’art, au musée essentiellement. Monsieur Boulangé, c’était vraiment son hobby, son dada : la prise d’empreinte, la restauration du patrimoine. On a fait des fac-similés en exemplaire unique. Il n’était réalisé qu’un seul exemplaire, un tirage résine. L’histoire du lutrin d’Amay, on a fait un moulage, un tirage sur l’ensemble et un exemplaire, parce que c’était le cadeau de la Belgique à la Chine lors d’une visite royale. Il n’y en a pas eu deux.

Ça c’était la partie de feu Monsieur Boulangé, la partie artistique, il travaillait vraiment à ce niveau-là, en rapport avec les musées, les conservateurs… Mais afin d’alimenter, parce que ça coutait cher, il fallait quand même trouver des débouchés, au-delà du mécénat. Du coup, on a tout doucement commencé avec le musée de Mariemont. Il avait des relations au Louvre. Cela a graduellement commencé à prendre. Après il a eu des relations avec la Russie. On a eu des accords privilégiés avec les russes. Apparemment, il y avait un autre département en Russie, qui faisait à peu près la même chose que nous. Ils se sont mis en rapport, et ils ont décidé de collaborer dans un premier temps.

Dans tout cela, Le Louvre a été intéressé. Du coup, j’ai été envoyé, par Le Louvre, en Russie afin de faire des moulages. On a fait les prises de moules là-bas à Moscou, et après j’ai ramené les empreintes. Alors de là, on a fait les premiers tirages, que j’ai été soumettre à l’époque à Monsieur De Charon, qui était responsable de l’atelier de moulages du Louvre 5 . C’était une collaboration qui avait débuté en 88, 89, mais Monsieur Boulangé est décédé en 89.

Comme les contacts avaient été pris, Monsieur Bruylandt a essayé de continuer. A ce moment-là, j’allais à Paris pratiquement tous les 15 jours, avec ou sans Roger Bruylandt. On a développé la collaboration avec Le Louvre. Ceci a été pérennisé par Monsieur Claude Boulangé. Ils sont deux neveux à avoir repris la succession de l’entreprise : Claude et Daniel. Eux ont véritablement finalisé la collaboration et cela a abouti, depuis 1991, à ce que presque tout ce qui est fait en matière de reproduction au musée du Louvre, dans les boutiques, c’est fait à Liège. C’est Resitec 6 . Claudine prend la parole et explique : Un jour nous étions à Paris. J’ai dit à Bernard : montre-moi ce que tu fais. Il m’a répondu : je vais te montrer ce que je ne fais pas. Toutes ces pièces exposées ont un cachet musée du Louvre, sont emballées dans des boîtes musée du Louvre, avec des collants musée du Louvre. Or, tout est fait à Liège.

Des techniques éprouvées

Nous avons développé des techniques assez uniques avec Monsieur De Crem, parfois aussi sous la houlette ingénieuse de Monsieur Boulangé.

Le débullage, c’est quand on coule les pièces en série. Dans une prise d'empreinte de visage, il n'y a pas de débullage. Il y avait parfois de petites bulles, mais c’était rarement problématique. On appliquait le silicone comme un beurre, en essayant de faire le moins de bulles possible. Par contre quand on coule dans un moule fermé en silicone, là on met sous vide. C'est une pompe qui créée le vide.

Dans la résine, qui était une résine transparente, on inclut comme charge la poudre de marbre. Plus rarement, ce fut de la poudre d'ivoire. On en a fait un tout petit peu, puis on a arrêté. Ça coutait très cher, la poudre d'ivoire concassée.

Je vous présente ici un original, et à côté la copie en marbre. Ce n'est pas encore tout à fait terminé au niveau patine. En ces cas de figure de reproduction en nombre, on trouvait un arrangement avec les conservateurs dans le but de pouvoir faire parfaitement la même chose, parce que c'était de la série. Là ce n'était pas une pièce destinée à remplacer l'original. C'était de la vente touristique au musée de Mariemont. Donc on trouvait un compromis afin que ça ne coute tout de même pas trop cher. Les clients achetaient alors ce genre de pièce.

La patine à réaliser est toujours appliquée de manière manuelle. Il n'existe pas une machine qui peut imiter parfaitement ; tout d'abord ne serait-ce que sentir. comment doser la couleur, c'est à dire des pigments. Déjà à l'origine, il y a un minimum qui est fait à la coulée, on cherche à obtenir une teinte de base. Après tout ce qui est vieillissement : le travail du temps, c’était fait à la main. De ce fait, pratiquement chaque objet est unique.

Une belle histoire qu'il faut peut-être raconter, qui ne se ferait plus maintenant, c'est celle du foyer préhistorique qui a été retrouvé à Chaleux. Donc ça concerne spécifiquement les archéologues. Il y avait un site qui avait été fouillé à Chaleux, près de Ciney. Les archéologues étaient tombés sur un ancien foyer préhistorique, mais véritablement un foyer exceptionnel, parce qu'ils ont trouvé des restes de repas qui avaient été consommés à l'époque.

Du coup, ils ont dit qu'il fallait une empreinte, afin qu'on puisse visualiser le site tel qu’il est ; après ils souhaitaient fouiller plus loin, plus en profondeur. Dans ce cas de figure et sur site archéologique, il n'y avait que la prise d'empreinte avec le silicone qui était faisable. Donc on a été faire l'empreinte du foyer. La copie doit toujours se trouver au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Ainsi, à cet instant donné, on a mis en place une empreinte de ce qu'on trouvait là, au niveau du sol. On a fait… l'empreinte sur la terre. On a mis une patine sur le résultat de moulage, en vue d’achever. Les archéologues ont voulu garder l'apparence du site à un moment X des fouilles.

Monsieur Boulangé était un patron à l’ancienne. Il était très attentif envers ses employés. Deux à trois fois l’an, il invitait le personnel et la famille. Les clients le reconnaissaient comme un génie. C’était un créateur. C’est ça que nous voulons mettre en valeur, ce travail de l’ombre, les découvertes techniques, et à côté de tout ça, cette modestie. Cela mérite d’être reconnu.

Les évolutions vers Liège

A l'origine dans l'atelier de Locquenghien, on n’était que trois ou quatre, puis cela s'est agrandi. C'est évidemment le développement avec Le Louvre qui fait qu'on s'est fort étoffé, on a dû engager. C'étaient des camions, des palettes qui partaient toutes les semaines pour Le Louvre. Évidemment les ventes au bout étaient autre chose que le musée de Mariemont en Belgique. C'est dix-huit millions de visiteurs par an. Si un sur mille achète une pièce.

Quand Roger Bruylandt a fait la transition de l'affaire entre Monsieur Boulangé et les neveux, en cette période il y eut le déménagement des activités vers Herstal. Pourquoi à Herstal ? Parce qu'il y avait là une société qui faisait du prototyping (donc la conception d’un clavier d'ordinateur, un clavier de gsm, etc).

Concernant Locquenghien plus spécifiquement, après nous c'est un atelier de photographie qui a loué ou acheté les lieux. Ça n'a pas continué. Il y a eu un magasin de mode. La suite je ne la connais pas.

Monsieur Bruylandt devait gérer la succession de Monsieur Boulangé. Il s'est rendu compte que Locquenghien était un gouffre financier, le loyer, etc. Pour lui bien évidemment, homme d'affaires, ça devait être rentable. Dans son esprit à lui, il a pensé fermer le département. Il ne savait pas ce qu'on y faisait. Il est venu une journée, il a posé plein de questions, demandé à voir les développements. A ce moment précis, il nous a déclaré : j'étais prêt à fermer le département, mais en ayant vu ce que j'ai vu, vos explications, il faut à tout prix préserver ce savoir-faire. Le traitement de surfaces, clairement d'autres pourront le faire, mais alors ce que vous faites là, ça c'est exceptionnel.

C'est de cette manière que lui précisément a poursuivi les contacts avec Le Louvre. Les neveux ont continué et ça a bien abouti.

C'est dans cet ordre d’idée que Monsieur Bruylandt a trouvé une société qui s'appelait déjà Resitec à l’époque. Ils ne faisaient pratiquement uniquement que du prototyping, puis un petit département qui balbutiait en matière de reproductions pour la BD, en trois dimensions. De cela, on en voit maintenant partout, mais c'est fabriqué en masse en Chine, etc.

En parallèle, le neveu Monsieur Claude Boulangé a continué les contacts avec Le Louvre. C'est au fil du temps que le Louvre a estimé qu'on faisait du travail correct. Eux là-bas font essentiellement ce qui est plâtre, et les grandes statues.

Mais donc tout ce qui est en résine, c'est Resitec, petite société belge à Liège, qui a pris le secteur et qui se charge de la production. Au sein de cette entreprise, j'étais chargé de faire les moules, de tout ! Il y a un moment donné, quand on est entré dans la production du Louvre, ça a été dur de suivre. Dans cette période-là j'ai été obligé de sous-traiter – par des connaissances – la réalisation de certains moules, afin de pouvoir répondre à la commande en temps voulu. C'était un travail un peu harassant, avec un dilemme entre la charge de travail et la qualité.

Des moulages mémorables

Afin d’être complet, il faut témoigner que nous avons dû faire des travaux qui étaient parfois considérés comme insalubres : les prises d’empreintes sur les morts notamment. Il y a des familles qui demandaient ça. C’était avant. C’était il y a longtemps. Un exemple, une pianiste décédée, la famille souhaitait garder une empreinte de sa main. Monsieur Boulangé était mal à l’aise. « La technique le permet. On est pris par la qualité de notre travail ». Lui, de sa libre décision, nous donnait une prime de travail insalubre. Ce genre de travail, je n’aimais pas, ne serait-ce que de toucher un mort. A Erasme une fois, j’ai rencontré de très grandes difficultés. Monsieur Boulangé a dit : ça on va arrêter, ou tout du moins on va essayer de limiter au maximum.

Et alors, parmi les dernières pièces que je dois présenter, c’est l’exploit de notre carrière. C’est un des derniers travaux de Monsieur De Crem. On a un artiste du nom de Piet Bekaert 8 , originaire de Sint-Martens-Latem, qui lors d’une nuit d’insomnie, a eu… comment dire… une vision d’artiste. Il a créé un modèle ; c’est une sculpture d’un personnage enroulé dans un drapé, et auquel il a ajouté une foule d’objets de récupération dans un amas de bric et de broc. Il a pris un mannequin, puis il a trempé des cordes dans la cire, des tissus, des objets en plastique.

Je crois que rien que du point de vue du devis, on a mis trois ou quatre jours, en essayant de penser à tout. On avait alors dit à Monsieur Boulangé : il nous faut six mois, à deux, on ne fait strictement rien d’autre, c’est de la folie… et si on y arrive, vous pouvez bruler un cierge, voire même plusieurs.

En cet instant, il nous regarde et nous dit : bon, là on prend une décision importante. Vous êtes capables de le faire ? Je pose la question parce que c’est impossible, impossible… Mais je dois répondre en disant qu’on ne sait pas le faire. Alors on s’est regardé avec Monsieur De Crem. Nous répondîmes : Si, nous relevons le défi, Monsieur Boulangé. Quelque peu interloqué, Monsieur Boulangé a répondu : d’accord. Six mois. Je ne vais pas demander le prix que ça va couter, je vais en demander la moitié. Ce sera une prouesse publicitaire pour l’entreprise. Un de mes derniers travaux, il y a un an ou deux, à Resitec, ce fut Mozart enfant 9 . Considérant la difficulté de moulage, ce n'est pas la pièce de Piet Bekaert, mais c'est difficile tout de même. Je précise que c'est un objet destiné à être fait en série, enfin une petite série au vu du coût. L'original est en porcelaine. C'est de la manufacture de Sèvres cette pièce, ça vaut une fortune. Cette sculpture nécessitait environ une dizaine d’abattis (pièces de moulage).

Accepter ou refuser des travaux, cela dépend de la capacité du mouleur. J'ai notamment parfois refusé des travaux trop dangereux. Je veux dire : trop dangereux pour l'original. Là alors je disais au conservateur : ici on prend un risque, ce n'est pas moi, c’est vous qui le prenez. Dans ce cas de figure, je vous dis qu'il y a tel risque et. tant pis, la pièce est pourrie, il y a un ver dedans, le bois est en poussières dans 5 ans. Quelquefois certains disaient : je préfère prendre un risque, mais conserver une empreinte.

Un exemple d’un assez petit moule – à l’extérieur le coffrage en plâtre, à l’intérieur le silicone. Il m'est arrivé une fois de casser. Dans la main de ce bronze, il y avait une partie qui était pourrie, qui avait été recollée. C’était recollé 'par eux', à la superglu ou je ne sais trop quoi. Au démoulage j'ai cassé un morceau. Le conservateur a dit : oui je le savais. C'était collé à la six-quatre-deux. On va le recoller, ce n'est rien.

Deux anecdotes, et c'est par là que je terminerai, il existe un musée à destination duquel nous fournissions des fac-similés de netsukes, c'était le musée archéologique à Namur. Il y eut un premier vol, des originaux. Les pièces ont été récupérées. Afin de les copier, j’ai été mouler au tribunal. Nous avions fait lors de cette étape des fac-similés. Il y eut alors une commandite et ce fut revolé, mais ils ont volé les copies. Cela a permis d’attraper le commanditaire.

Aussi, c’est anecdotique, mais voilà l’histoire : Je ramène des copies à une cliente, car nous devions faire 4 ou 5 copies de netsukes. Donc, assez content du résultat, je me présente devant elle et je lui expose les copies. Elle me dit à ce moment-là : oh ça va, ils ne sont pas abimés, c'est bien. Elle pose les copies sur son bureau, puis elle me dit : maintenant, je voudrais bien voir vos copies. Je sors les originaux et je lui montre. Elle dit : c'est extraordinaire ! C'est si ressemblant. - Ça, ce sont les originaux Madame. Elle était effrayée de sa méprise !