Le château de Largentière

Ce documentaire est une exploration du château de Largentière, localisé en Ardèche. Vous y remarquerez l’état de dégradation important de certains secteurs. C’est pour cela que ce documentaire a été réalisé. En effet, dans la semaine qui a suivi ce reportage, le château est entré en rénovation totale, en vue tout d’abord d’un chantier d’archéologie, puis à la suite de travaux de réfection.

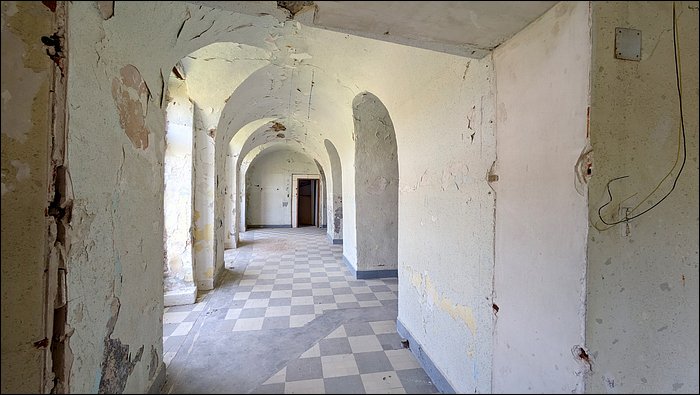

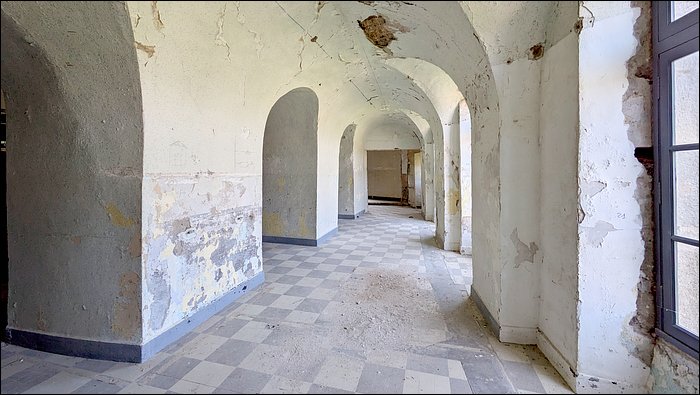

Nous avons jugé important de conserver une mémoire du lieu, de manière à figer au dernier moment l’image de ce qu’il fut, avant de connaître de très intenses travaux de remise à niveau. Il est de fait que – nous le parions – peu ou aucun habitant de Largentière ne se doute que c’est si vaste d’une part, aussi dégradé d’autre part.

Le reportage a été piloté par la mairie de Largentière, monsieur André Paul et Alban Guillemin, et mené avec le soutien de Christiane Fargier. Nous les remercions d’avoir tant pris à cœur l’idée de la protection du patrimoine par la confection d’un inventaire par l’image ; c’est suffisamment rare pour être mentionné.

Introduction, un documentaire qui s’avérait indispensable

Le château de Largentière présente une histoire riche de plus de huit siècles, intimement liée à l'exploitation des mines de plomb argentifère médiévales qui ont donné son nom à la cité. Cette forteresse médiévale a traversé différentes époques, évoluant au gré des transformations politiques, sociales et économiques.

Le château de Largentière domine intensément le bourg médiéval éponyme, au même titre que le tribunal, au même titre d’ailleurs que la tour massive du château de Montréal. Nul visiteur ne peut ignorer ces grandes sentinelles. Au vu des panneaux indiquant le château, via une rue du château qui donne sur un très discret portail métallique fermé (voire même un portail qualifiable d’anonyme, il faut être au courant), tout un chacun penserait que le lieu est visitable d’un point de vue touristique.

Beau de l’extérieur, personne ne se doute que l’intérieur connait une dégradation intense ; personne non plus n’a conscience des intenses fissures, localisées sur les hauteurs du château. En réalité, perché sur un rocher énorme, tout devient très vite ‘hauteur’ avec ce bâtiment. Du coup, c’est discret, presque caché, presque trop caché : les gens ne savent pas.

Son histoire, riche et complexe, est le miroir des dynamiques de pouvoir et des enjeux économiques qui ont façonné la région du Vivarais au fil des siècles. L'existence même de la ville et de son château est inextricablement liée à la présence de gisements argentifères innombrables, source de convoitises et de conflits depuis le Moyen Âge. De forteresse féodale à résidence aristocratique, puis d'instrument de l'État révolutionnaire à hôpital public, l'édifice a constamment évolué en fonction des besoins de son époque.

Ce rapport a pour objectif d'établir un historique complet et détaillé de cet héritage mouvementé, limite chaotique, en analysant son évolution architecturale, ses propriétaires successifs, et la manière dont chaque transformation reflète un chapitre de l'histoire locale.

Aux origines, la rivalité pour les mines d'argent (XIIe - XIIIe siècles)

L'histoire du château de Largentière trouve son fondement dans l'importance stratégique des mines d'argent. Au Xème siècle, la raréfaction de l'or en occident relance la recherche de mines d'argent en vue de la production monétaire, le denier devenant la monnaie de base. C'est dans ce contexte que les mines de plomb argentifère de la vallée de la Ligne, dont la principale est la Baume de Viviers, acquièrent une valeur immense. La première mention de Largentière, alors connue sous le nom de castrum de Ségalières, remonte à un document des IXe ou Xe siècles, mais la véritable histoire du château commence avec l'intensification des conflits seigneuriaux pour le contrôle des gisements.

La propriété et l'exploitation de ces mines deviennent la source d'une longue et âpre querelle entre deux des plus grandes puissances de la région : les évêques de Viviers et les comtes de Toulouse. Pour affirmer leurs revendications, chaque partie renforce sa position. En 1146, l'empereur germanique Conrad III accorde à l'évêque de Viviers, Guillaume, le droit de battre monnaie, légitimant son autorité sur la ressource. En réponse, le comte de Toulouse, Raymond V, tente de s'emparer des mines, mais un premier accord est trouvé en 1193, puis un second en 1198. Cet accord de 1198 partage le castrum de Ségalières entre le comte de Toulouse et l'évêque de Viviers.

C'est cette co-seigneurie qui explique la structure initiale singulière du château. L'édifice n'est pas le fruit d'une construction unique et planifiée, mais une agglomération de fortifications indépendantes, élevées par différentes puissances pour matérialiser leurs parts de pouvoir.

La « Tour Argentière », dont l'existence est attestée dès 1210 par un accord entre l'évêque et le comte de Toulouse, est la première pierre angulaire de ce qui deviendra le donjon. Parallèlement, le comte de Toulouse fait édifier une seconde tour, au sud de la première, dont seul le soubassement semi-circulaire subsiste aujourd'hui. À la même période, deux autres co-seigneurs, Adhémar de Poitiers et Bermond d'Anduze, qui avaient reçu une part du fief de l'évêque, élèvent deux tours rondes à l'est pour protéger l'accès de l'enceinte castrale. Le château de Largentière n'était donc pas une forteresse monolithique, mais un patchwork de pierres, dont l'architecture morcelée reflétait directement la fragmentation du pouvoir et les tensions permanentes autour du contrôle de la richesse minérale.

Le conflit prend fin après la Croisade des Albigeois, qui soumet le Comté de Toulouse au pouvoir du Roi de France. À la suite de la défaite des comtes, l'évêque de Viviers demeure seul possesseur des mines et de l'ensemble castral, consolidant son autorité sur l'ensemble du site.

Le grand chantier épiscopal, de la forteresse morcelée au château unique (XIVe - XVIe siècles)

La consolidation du pouvoir épiscopal sur les mines et la forteresse jette les bases d'une transformation architecturale majeure. Bien que les accords de 1306 aient rattaché les terres épiscopales du Vivarais à la couronne de France, le pouvoir de l'évêque sur l'exploitation minière et le château reste intact. C'est à la fin du XVe siècle que les évêques Jean de Montchenu et Claude de Tournon entreprennent un programme architectural monumental. Un chantier d'agrandissement est lancé.

Cette phase de construction est plus qu'un simple renforcement des défenses. Elle est un acte de pouvoir symbolique. Le Château Neuf, comme il fut désigné, absorbe totalement l'édifice préexistant. Les évêques intègrent à la nouvelle enceinte fortifiée les deux tours jumelles érigées par les anciens co-seigneurs. Ils construisent un corps de bâtiment, surnommé la Tour Pentagonale, qui relie ces tours au donjon.

L'autonomie du château est renforcée par le creusement d'un puits permettant d'atteindre le niveau de la rivière. Ce puits a été étudié par les archéologues. Il fait entre 50 mètres de profondeur et rejoint le niveau de la rivière Ligne. Il est accessible par un trapillon discret de 20 centimètres. Celui-ci est localisé près de l’ancien batteur à blé, mobilier inévitablement supprimé, et dès lors plus précisément dans l’angle du couloir comportant la dalle en marbre des bienfaiteurs de l’hôpital.

En créant une structure unique et cohérente à partir d'un ensemble de tours indépendantes, ils effacent les traces architecturales de la co-seigneurie passée et affirment leur autorité incontestée. Le château se présente désormais comme un ensemble homogène, une forteresse unique au service d'un seul seigneur. Le donjon lui-même est caractérisé par une architecture romane, avec des murs épais de 3 mètres et un accès par le premier étage, tandis que les étages supérieurs étaient reliés par un escalier à vis dans l'épaisseur du mur.

Après une longue période d'abandon consécutive aux guerres de religion, le château ne sera occupé que sporadiquement par des protestants durant ces conflits, puis par une garnison royale d'une trentaine d'hommes.

Du siège du château à la transformation en salon d’apparat (XVIIe - XVIIIe siècles)

Au XVIIe siècle, le château de Largentière continue de jouer un rôle défensif, illustré par sa résistance à un siège de deux mois lors de la révolte du Roure en 1670. Toutefois, l'importance stratégique du site décline progressivement à mesure que le Vivarais s'intègre au royaume de France. Cette mutation est scellée le 5 novembre 1716, lorsque l'évêque Martin de Ratabon vend le château et la baronnie de Largentière au marquis de Brison. Une autre source situe l'achat par le marquis François de Beauvoir du Roure de Brison en 1730, mais la date de 1716 est la plus couramment citée.

L’achat du château aux évêques de Viviers est réalisé pour la somme de 144.000 livres. Les évêques emploient cette somme considérable à l'édification de leur nouveau palais épiscopal, qui deviendra l'actuel hôtel de ville de Viviers.

La vente du château aux Du Roure de Brison et sa transformation ultérieure marquent un changement fort. Le château n'est plus un bastion militaire au service d'un pouvoir économique ou politique, mais une résidence seigneuriale. Le marquis entreprend de vastes travaux pour adapter la forteresse aux standards de l'habitat de l'époque. Il perce la façade principale de larges fenêtres, ajoute des terrasses et transforme l'enceinte basse en un perron avec un double escalier monumental.

Les fossés sont comblés et une terrasse est aménagée. Notons qu’à ce jour, ces espaces de vides résiduels, d’autres comblés, servent de réservoir d’eau potable pour toute la ville de Largentière. Cette situation de château d’eau n’est pas sans poser problèmes – tout du moins une réflexion – concernant l’accès futur au public des jardins du château.

Le caractère militaire cède la place à l'agrément et à la représentation, une évolution qui reflète le passage d'une noblesse de guerre à une noblesse de cour, et la perte de la fonction stratégique originelle de l'édifice. Le marquis décède en 1734.

Le château à l'épreuve de la Révolution et du XIXe siècle

La Révolution française marque une rupture radicale dans l'histoire du château. Considéré comme la propriété d'un émigré, le marquis de Brison, le bâtiment est confisqué par le comité révolutionnaire de Largentière en 1792. Le château est alors réaffecté à de nouvelles fonctions publiques, abritant le tribunal, les prisons et la gendarmerie.

La chronologie de cette période post-révolutionnaire est parfois source de confusion entre les documentations disponibles. Un document mentionne une acquisition par la ville en 1747 afin d’en faire un hôpital, une date manifestement erronée qui ne concorde avec aucune autre source. La séquence la plus fiable et la plus documentée est la suivante : sous le Consulat, les biens des émigrés non vendus sont restitués à leurs familles, et les Du Roure de Brison récupèrent leur château vers 1802. Le bâtiment ne redevient pas une résidence pour autant. Il est loué au département pour servir de tribunal et de prison, un usage qui perdure jusqu'à la construction d'un nouveau palais de justice inauguré en 1847.

C'est à ce moment que la ville de Largentière acquiert l'édifice, soit en 1845, soit en 1847, pour le reconvertir en hôpital-hospice. Le château entame alors sa plus longue période de service public. Cette transformation est un exemple éloquent de la Démocratisation Fonctionnelle des biens de l'aristocratie. Le bâtiment, autrefois bastion de seigneurs et symbole du pouvoir d'une élite, devient un instrument de l'État, puis un service public au service du bien-être de la communauté, un hôpital. Pour s'adapter à cette nouvelle fonction, le château subit de lourdes modifications architecturales. La Tour de Toulouse est détruite en 1816 et ses pierres sont réutilisées pour une usine. De nouveaux étages et une toiture sont ajoutés, dissimulant complètement le donjon de l'extérieur.

Le XXe et XXIe siècles, entre patrimoine, oubli et renaissance

Le château a servi d'hôpital-hospice pendant près de 149 ans, jusqu'à la fin de cette occupation en 1996. Cette période prolongée a laissé son empreinte sur l'édifice, avec l'ajout de bâtiments annexes et de balcons en ciment qui ont en partie défiguré la façade sud-ouest.

Aujourd'hui, le monument est « hors d'eau hors d'air » grâce à d'importants travaux de sauvegarde menés par la mairie à elle seule. Il reste toutefois inoccupé et inoccupable, du fait de dégradations fortes, des transformations menées par l’hôpital inadéquates, des secteurs devenus instables.

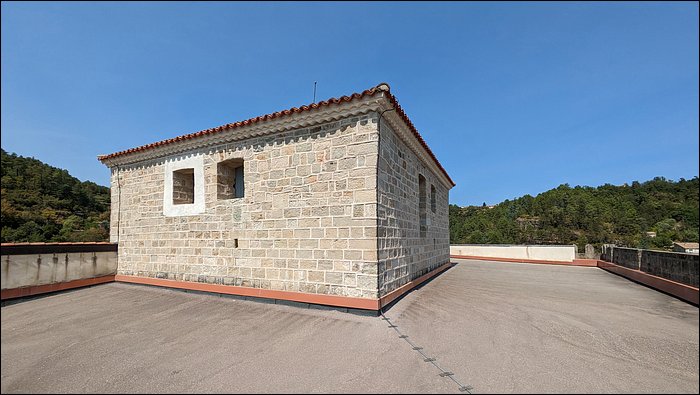

Malgré ces transformations, l'importance historique du site a été reconnue par son inscription au titre des monuments historiques par un arrêté du 31 mai 1927. Après sa désaffectation, plusieurs phases de restauration ont été entreprises. Des travaux de bénévoles ont eu lieu entre 1997 et 1998, puis une campagne plus ambitieuse entre 2013 et 2015 a permis la démolition des balcons en béton et la restauration de la toiture du donjon, le rendant à nouveau visible depuis l'extérieur.

André Paul évoque : il fut une période où les chantiers d’été dans les châteaux étaient très à la mode. La municipalité de l’époque a convoqué des ados : ils ont démonté des plâtras afin de mettre les pierres anciennes au jour ; c’était une volonté d’effacer des modifications disgracieuses des années 1960 ou d’époques comparables. Ce type de chantier a été une catastrophe – bien que de bonne volonté – car de nombreuses traces archéologiques ont été irrémédiablement détruites. Ces chantiers n’ont pas été menés dans les règles de l’art.

Aujourd'hui en août 2025, date de notre visite, le château est au cœur d'un projet de réhabilitation : sa transformation en un « Campus des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme ». Ce projet vise à revitaliser le centre-bourg en créant un lieu de formation permanent pour les jeunes et les professionnels, un lieu d'accueil pour séminaires et événements, et un pôle d'animations culturelles. Cette initiative prolonge une tradition de formation hôtelière déjà existante sur la commune.

Cette reconversion boucle la boucle de l'histoire du château. Construit pour protéger l'économie locale des mines d'argent, il est aujourd'hui réinvesti pour servir l'économie moderne du tourisme. Le lieu qui veillait sur la principale source de richesse du Moyen Âge se transforme pour devenir le centre de formation de la nouvelle richesse de Largentière, réinventant sa fonction au service du territoire.

2025, une année capitale dans l’histoire mouvementée du château

La municipalité fait le constat que si aucun chantier d’ampleur n’est mené, le château va s’effondrer. Ce triste constat n’est pas une exagération. Des fissures traversent l’intégralité du sol de certaines façades (notamment le côté Est). Certaines fissures sont larges de 5 centimètres, ce que d’ailleurs nous avons filmé à titre documentaire.

Le budget que cela représente dépasse gigantesquement le budget d’une mairie, tout projet touristique projeté. Dès lors, en vue d’une rénovation en profondeur, indispensable en vue de ne pas perdre l’édifice, le bâtiment est remis à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les travaux consistent à évacuer tous les objets du château, puis de mener une campagne archéologique avec la destruction de l’ensemble des plâtras, des Placoplatre et tout ajout moderne inadéquat. A la suite de quoi, un chantier de consolidation sera mené avec un chaînage des structures et une réfection complète du bâtiment. À date de 2025, le chantier est programmé sur 2 ans pour un budget de 10,5 millions d’euros.

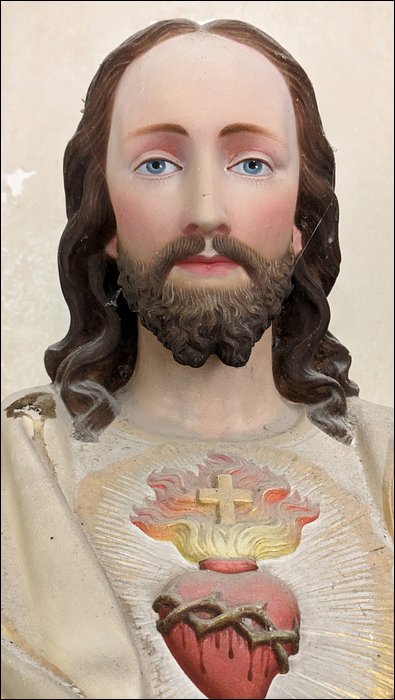

Nous vous proposons en ce documentaire la visite du château. Il comporte 4 niveaux. Un niveau de caves, peu développé, où l’on voit l’assise du château sur le rocher. Un niveau de rez-de-chaussée, très vaste, comportant une chapelle. Un niveau d’étage +1, très vaste, comportant des arches. Un niveau +2 correspondant au sommet du donjon.

Nous ne documentons pas le très petit niveau de sous-cave, ne comportant pas d’intérêt, ni le souterrain situé sous le château à hauteur de la Ligne. Nous documentons la Tour de l’horloge séparément et la cloche Hildebrand au sommet du château, dans la même page documentaire à la fin.