Les modes de volées

La

volée est la mise en mouvement d'une cloche. Elle subit une rotation par

rapport à un axe. Un battant situé

à l'intérieur

de la cloche vient frapper la pince à la suite de la mise en mouvement.

La volée est souvent considérée comme étant le meilleur

son qu'on puisse obtenir de cet instrument.

Il existe de nombreux types de volées,

dont les noms sont parfois un peu proches.

Sur ce site, cela a été source de confusion durant des années,

ce qui a valu correction sur correction, sans jamais saisir le fond de

la chose. Il était grand temps de vulgariser le sujet, surtout

que ce n'est pas si difficile que ça. En réalité,

on parle souvent de battant équilibré, de joug équilibré.

Si tout cela est plus ou moins juste, ça a quand même le

désavantage de ne pas être graphique. Ca en devient abstrait

et ça donne une fausse impression de compliqué.

Cet article a pour but de vous aider de manière synthétique à vous y retrouver dans les modes de volée. A la suite de la table de reconnaissance, quelques paragraphes moins succincts expliqueront les avantages et inconvénients de chaque volée. Vu les termes utilisés, plus que jamais, reportez-vous au lexique si certains termes évoquent des objets qui ne sont pas clairs pour vous.

Table de détermination des montages

Il existe 5 modes de volées dits

principaux, et 3 modes de volée dits régionaux. Les 3 derniers

ne sont abordés que dans la partie moins synthétique, car

ce sont des cas particuliers.

Les modes principaux :

- Le lancé franc.

- Le mode rétrograde.

- Le mode rétrograde à joug arqué (variante).

- Le mode rétro-lancé.

- Le mode rétro-mitigé.

Les modes régionaux :

- La volée tournante (Pays toulousain, Laugarais sud-est).

- Le système piqué (Lyon, Italie).

- Le change-ringing (Régions anglophones).

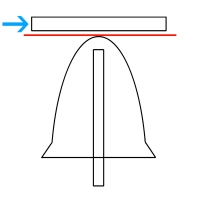

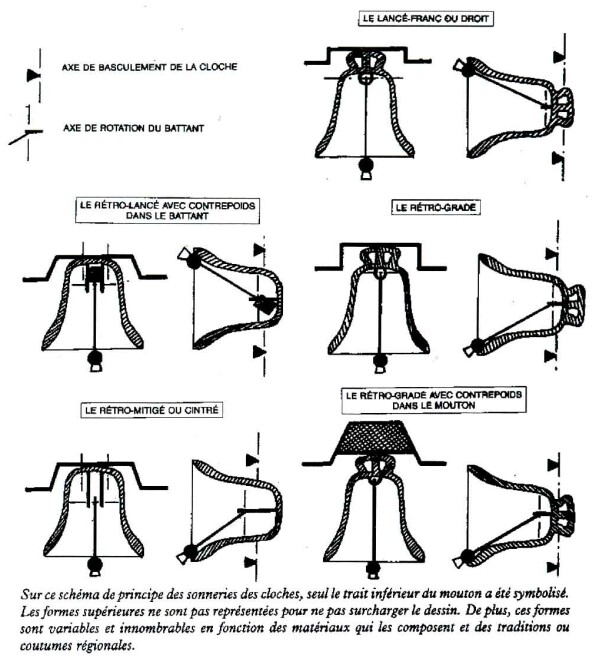

Le tableau schématique suivant est un synoptique auquel on va toujours se reporter. Ce sont des croquis représentant les aspects essentiels d'une cloche : la robe, l'axe, le battant, l'éventuel contrepoids.

Lancé

Franc

Rétrograde

Rétrograde

(variante)

Rétro-Lancé

Rétro-Mitigé

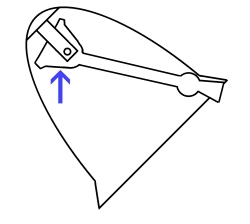

La

ligne rouge détermine l'axe de rotation.

La

ou les flèche(s) bleues montre(nt)

les éléments clé de reconnaissance.

La

cloche possède un axe qui est une simple barre. L'axe de rotation se situe

au niveau de cette barre.

Pour

être sûr, regarder où se situent les paliers et voir s'il n'y

a rien au dessus et si toute la cloche est bien en dessous.

C'est un système primitif, donc il n'y a rien d'arqué.

Le battant

frappe le haut de la pince.

![]() C'est du lancé franc.

C'est du lancé franc.

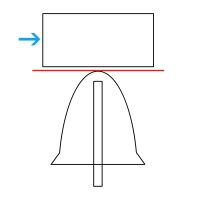

La

cloche possède un gros mouton (joug) monté avec de grandes pièces

de bois, de pierres ou de béton, éventuellement des plaques d'acier.

Le

battant frappe le bas de la pince.

![]() C'est du rétrograde.

C'est du rétrograde.

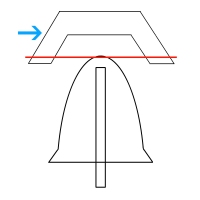

Le mouton est une étrange pièce en U inversé. C'est ce qu'on appelle un joug arqué.

![]() L'axe de rotation est au dessus de la cloche (voir les paliers). Il n'y a aucun

élément de la cloche, sauf la couronne,

qui se situe dans l'axe.

L'axe de rotation est au dessus de la cloche (voir les paliers). Il n'y a aucun

élément de la cloche, sauf la couronne,

qui se situe dans l'axe.

![]() C'est du rétrograde

aussi. C'est une variante de rétrograde où l'ensemble du joug

arqué sert de contrepoids.

Le

battant frappe le bas de la pince.

C'est du rétrograde

aussi. C'est une variante de rétrograde où l'ensemble du joug

arqué sert de contrepoids.

Le

battant frappe le bas de la pince.

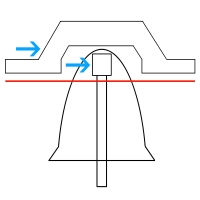

![]() L'axe de rotation est au dessous de la cloche (voir les paliers). C'est à

dire que lorsque l'on regarde les paliers en vue transversale, la vision est coupée

par une importante partie du cerveau, ou plus précisément la partie

de la cloche qu'on appelle le cou.

L'axe de rotation est au dessous de la cloche (voir les paliers). C'est à

dire que lorsque l'on regarde les paliers en vue transversale, la vision est coupée

par une importante partie du cerveau, ou plus précisément la partie

de la cloche qu'on appelle le cou.

![]() Le battant comporte un contrepoids. Le battant frappe le haut de la pince.

Le battant comporte un contrepoids. Le battant frappe le haut de la pince.

![]() C'est du rétro-lancé.

C'est du rétro-lancé.

![]() Le battant ne comporte pas de contrepoids. Le battant frappe le bas de la pince.

Le battant est abaissé à l'aide d'une pièce métallique

qui ressemble à une grande épingle à nourrice.

Le battant ne comporte pas de contrepoids. Le battant frappe le bas de la pince.

Le battant est abaissé à l'aide d'une pièce métallique

qui ressemble à une grande épingle à nourrice.

![]() C'est du rétro-mitigé.

C'est du rétro-mitigé.

En mouvement, la reconnaissance est simplifiée. On voit d'office si le battant frappe le haut ou le bas de la pince. Cet aspect est imparable afin de déterminer. Dans certains systèmes hybrides ou bricolés comme-ci comme-ça, c'est seule la volée qui permet de déterminer. [Exemple, Maria Dolens de Rovereto fait franchement penser à du lancer franc, et pourtant c'est du faible rétrograde !]

Le croquis animé mémo est un aide-mémoire où tout est représenté, cependant l'axe ne bouge pas transversalement comme ça. C'est uniquement pour s'y retrouver de manière synthétique ! Le second croquis animé montre le mouvement véritable de la cloche par rapport à son axe (rond bleu).

SI :

![]() Le battant frappe le haut

Le battant frappe le haut

![]() Il n'y a pas de joug. C'est donc du lancé

franc. On voit un battant littéralement lancé

vers le haut. C'est pourquoi il s'appelle - parfois

- un battant lancé. Attention au piège ! Nombreuses

cloches françaises sont équipées d'un joug, mais

sont en lancé franc. Ce joug en question est en fait fort petit.

C'est un simple équilibrage du lancé franc.

Il n'y a pas de joug. C'est donc du lancé

franc. On voit un battant littéralement lancé

vers le haut. C'est pourquoi il s'appelle - parfois

- un battant lancé. Attention au piège ! Nombreuses

cloches françaises sont équipées d'un joug, mais

sont en lancé franc. Ce joug en question est en fait fort petit.

C'est un simple équilibrage du lancé franc.

Le lancer franc

Mémo

Volée par rapport à

l'axe

Une vue de la situation réelle

![]() Il y a un joug arqué. C'est donc du rétro-lancé.

L'axe de la cloche est décentré. La cloche a un mouvement lent mais

le battant caracole vers les hauteurs.

Il y a un joug arqué. C'est donc du rétro-lancé.

L'axe de la cloche est décentré. La cloche a un mouvement lent mais

le battant caracole vers les hauteurs.

La volée rétrolancée

Mémo

Volée par rapport à

l'axe

Une vue de la situation réelle

SI :

![]() Le battant frappe le bas.

Le battant frappe le bas.

![]() Il y a un joug imposant en bois. C'est donc du rétrograde.

La cloche a un mouvement d'oscillation lent et ample, mais le battant

ne bouge que peu. C'est la cloche qui vient chercher le battant.

Il y a un joug imposant en bois. C'est donc du rétrograde.

La cloche a un mouvement d'oscillation lent et ample, mais le battant

ne bouge que peu. C'est la cloche qui vient chercher le battant.

La volée rétrograde

Mémo

Volée par rapport à

l'axe

Une vue de la situation réelle

![]() Il y a un joug arqué.

Il y a un joug arqué.

![]() L'axe de rotation est au dessus de la cloche à hauteur des anses.

C'est un montage rétrograde

aussi. Il ne faut pas se casser

la tête avec ce mode de volée, c'est tout simplement une

variante relativement rare.

L'axe de rotation est au dessus de la cloche à hauteur des anses.

C'est un montage rétrograde

aussi. Il ne faut pas se casser

la tête avec ce mode de volée, c'est tout simplement une

variante relativement rare.

La volée rétrograde (variante)

Mémo

Volée par rapport à

l'axe

Une vue de la situation réelle

![]() L'axe

de rotation est dans la cloche, en dessous des anses. C'est du rétro-mitigé.

L'axe

de rotation est dans la cloche, en dessous des anses. C'est du rétro-mitigé.

La volée rétromitigée

Mémo

Volée par rapport à

l'axe

Une vue de la situation réelle

Afin d'aller un peu plus loin

Bref

historique de la volée.

La

volée n'a pas été le mode premier d'utilisation de la cloche.

Dans

le début de l'histoire de la cloche, elle était d'abord un timbre.

Elle servait d'instrument d'appel, elle était fixe sur un montant et restait

entièrement immobile. Elle était tintée avec un marteau [Exemple,

le timbre de la cathédrale de Chartres, tandis que Joseph sonne la volée

deux étages en dessous]. Peu à peu sont apparus les carillons

(environ XIème siècle), où quelques cloches fixes sur une

poutre étaient tintées avec des marteaux. La volée est finalement

une évolution récente, les premières mentions pourraient

dater du XIIIème siècle, les données de littérature

à ce sujet sont un peu vagues.

A ce titre, les cloches asiatiques (notamment Japon, Corée, Chine) ont des formes de tulipe et sont toujours utilisées comme timbre, même aujourd'hui - la volée reste rare. Ce sont en quelque sorte des gongs. Seules quelques applications comme Gotemba Bell sont des volées. C'est plutôt accessoire et récent dans l'art campanaire asiatique. Quant aux cloches russes, elles ne sont jamais mises en volée, elles sont coptées. La volée est interdite par la religion orthodoxe.

Les premières volées étaient fort simples, il s'agissait de cloches fixées à une poutre mobiles et mises en branle par une corde. C'était du lancé franc.

Les autres modes de volée sont apparus lorsque les cloches ont commencé à devenir de taille plus importante. Il a fallu réduire l'effort à fournir pour la mise en branle et donc équilibrer, d'où l'apparition des jougs.

Sans en être certain, il serait chose logique que les premiers équilibrages soient apparus vers le XVIème siècle. C'était en tout cas de manière certaine du rétrograde, étant donné que les pièces arquées devaient être trop difficiles à fabriquer en bois.

Les jougs arqués sont probablement apparus avec la révolution industrielle, certains documents mentionnent le XIXème siècle, mais ce ne sont pas des références bibliographiques sérieuses. Je ne peux donc pas affirmer.

Se simplifier la vie.

Il y a peu de rétrolancé en France, au Benelux, en Allemagne. Cette pratique semble surtout répandue en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de rétro-mitigé en Europe (dont en Hongrie, énormément). En Belgique, il y a beaucoup de rétrograde et de rétro-mitigé. Les autres montages sont peu répandus. Ca arrange tout de suite de connaître certaines probabilités, on sait vers où chercher ! La France est friande de lancé franc, tandis que les pays germanophones l'utilisent systématiquement.

Les particularismes régionaux.

- Le change-ringing : d'office, on peut dire que c'est une culture "ovni" dans le milieu campanaire. Il faut être anglais pour faire un truc aussi fou et aussi audacieux ! En français, on appelle ça le système permutation. Les cloches font comme dans le piqué un tour de 360°. Elles sont cependant stoppées et stockées au repos la bouche en l'air. Le système correspond à des lâchers et reprises pour composer des mélodies. On observe cette culture dans les milieux anglophones, donc Angleterre, Etats-Unis, Canada, etc. Au-delà du simple aspect technique, le change ringing correspond à une culture artistique, de véritables défis musicaux sont organisés par des guildes.

- La volée tournante : elle s'observe dans le sud de la France, plus particulièrement en Languedoc-Roussillon. On la trouve aussi assez bien en Espagne et curieusement, dans les westerns de Sergio Leone ! La cloche fait un tour complet. Elle est très équilibrée, cela signifie qu'elle a un mouton assez gros. Ce sont souvent de petites cloches dans des clochers peignes. Dans le tour complet, un très petit battant touche la pince deux fois par tour. Elle s'observe aussi dans les pays hispanophones d'Amérique du Sud.

Un exemple de volée tournante

- Le système piqué : semble anecdotique. Limité à la seule région de Lyon ? Il est parfois mentionné en Italie et quelques vidéos en attestent. C'est une variation de change-ringing (oui pour l'aspect technique, non pour l'aspect culturel). La cloche possède un équilibrage - donc un mouton. Le battant est petit. La cloche est arrêtée à l'envers, avant de redescendre. C'est en quelque sorte un rétrograde, sauf que la cloche fait des mouvements de 360° avec arrêt au sommet, au lieu de 180°.

- En Hongrie, il arrive parfois que les battants soient attachés avec des ressorts, ce qui leur confèrent une certaine immobilité en position verticale. La cloche vient chercher le battant. C'est assez inesthétique. En Tchéquie, les battants ont de très longues chasses et ont un aspect plat. Ils sont presque immobiles. Dans le cas de grosses cloches (Sankt-Vitus), un sonneur entre dans la cloche et lance le battant contre la pince (c'est terrible, c'est à voir !).

Avantages et inconvénients des différents modes

Le lancé franc

ne comporte pas de contrepoids. C'est pourquoi on l'appelle aussi le lancé

libre.

Avantages : Le battant est lancé

à grande vitesse, il va frapper la pince avec beaucoup d'intensité.

De ce fait, le son va être fort, expressif, ample. Ce battant comporte

une chasse, c'est à dire un élément lourd en dessous

de la boule. Ca facilite la projection du battant contre la pince. Les

campanologues explicitent souvent que le lancé franc est le meilleur

développement sonore pour l'instrument, outre toutes les questions

de fragilité.

Inconvénients : Ils sont au

nombre de trois. Si ce mode de volée a un son superbe, c'est aussi

un mode violent. Le battant est lancé contre la pince, d'où

un risque de fragilisation de la cloche. C'est un mode propice aux fêlures

pour des cloches fragiles.

Le deuxième, c'est que la cloche n'est pas équilibrée,

donc ça produit des efforts importants dans les structures. Le

facteur démultipliant en forces de tractions horizontales est généralement

de 3,5 x le poids de la cloche. C'est déconseillé pour les

tours fragiles. Une cloche en rétrolancé se pousse d'un

petit doigt, une cloche en lancé franc demande plus de force. Ca

demande donc des moteurs assez conséquents !

Un troisième inconvénient est l'apparition d'un effet Doppler

sur les grosses cloches, vu le déplacement rapide de la source

sonore. C'est le cas par exemple pour Maria Dolens de Rovereto, ce qui

fait que le son de cette cloche est honnêtement désastreux.

Cette cloche, bien qu'en rétrograde, reste un des meilleurs exemples

de foirage avec doublets et effet Doppler.

Anecdote : La plus grosse cloche en

lancé franc est die St Petersglocke à Köln (Cologne,

Allemagne). Les forces de traction horizontale sont donc de 24 x 3,5 =

84 tonnes ! Elle a une sonorité merveilleuse.

- Le super lancé : variation du lancé franc. L'axe est droit. La cloche n'est pas accrochée directement à l'axe. Elle est abaissée avec une câle en bois. Ca en fait un super lancé franc. Ce mode est utilisé afin de faire sonner une cloche plus fort. Exemple : une petite cloche en haut d'une cathédrale. Côté puissance de frappe, ce n'est pas triste, et c'est donc un mode de sonnerie brutal pour la cloche.

Le rétrograde.

Avantages

: Le battant n'est pas lancé, on dit "qu'il tombe" sur

la pince. Etant donné que la cloche est équilibrée,

l'effort à fournir est moindre. Ca nécessite donc des moteurs

moins puissants. La cloche a un mouvement plus lent qu'en lancé

franc. La sonnerie est donc moins violente. C'est ainsi un mode idéal

pour préserver une cloche fragile ou une tour fragilisée.

Inconvénients : La sonnerie

est moins ample et donc le son moins fort. Dans certains cas de mauvais

réglages, qui peuvent être assez délicats, on a un

battant qui colle à la pince et donc un son légèrement

éteint. Ce collement, ou encore pire un rebondissement, sont néfastes.

Ca provoque une usure prématurée de la pince. Le rétrograde,

ce n'est pas protéger une cloche si c'est faire appel à

un mauvais réglage.

Anecdote : La Savinienne et la Potentienne

(cathédrale de Sens) étaient en lancé-franc et suite

à un accident, c'est à dire une perte d'airain par décollement

sur la Savinienne, elles ont toutes deux été passée

en montage rétrograde, afin de préserver une cloche fragilisée.

Ce travail a donc permis de préserver les bourdons de la fêlure.

Assez récemment dans leur histoire, elles ont été

repassées en lancé franc, mais celui-ci est allégé.

- Le rétrograde à joug arqué et si rare que j'ai eu peine à trouver un exemple concret correct à présenter en cette page.

Le rétro-lancé. C'est donc ce fameux système qui comporte un contrepoids au battant. Comme ce n'est pas très facile à se représenter, voici un croquis :

Avantages

: Le centre de gravité est déplacé. C'est le cerveau de la

cloche, qui au passage je signale est épais et lourd, qui sert de contrepoids.

Les avantages sont gain d'énergie, gain de poids, gain de matériaux.

On n'a pas le déploiement de forces du lancé-franc, mais pourtant

un battement assez puissant. Quant au contrepoids du battant, il permet de minimiser

la force d'impact.

Inconvénients

: Un battement puissant est la cause possible de fêlures. Le rétro-lancé

est à privilégier dans les cas de tours fragiles mais des cloches

en profil lourd voire ultra-lourd.

Anecdote

: La Savoyarde, la plus lourde cloche de France, est en rétro-lancé.

Le rétro-mitigé.

Figure parmi les assez rares

en Europe, il serait d'ailleurs absent d'Allemagne d'après les

dires. Le rétro-mitigé est très répandu en

Belgique, la plupart du temps dans des montages qu'on pourrait qualifier

de désastreux. Pratiqué quasiment systématiquement

sur les nouvelles cloches Paccard, dans des montages corrects.

Avantages : Cette volée est

idéale pour les tours où l'on n'a pas beaucoup de place.

De plus, les contraintes horizontales sont plus faibles. En traction horizontale,

on a une valeur de 0,40 fois le poids de la cloche.

Inconvénients

: La cloche est équilibrée, de ce fait cela demande une

énergie plus faible. On a du gain de place vu le déplacement

du centre de gravité. Cependant, ce mode de sonnerie est hideux

dans la plupart des installations. En effet, on perd du dynamisme. La

sonnerie est lente et monotone, comme une grosse casserole devenue frappée

par une masse sans énergie et sans force. Seules les sonneries

très équilibrées, montées pour une sonnerie

dynamique et rapide, sont jolies.